Stabilité des Galaxies Spirales et Matière Noire

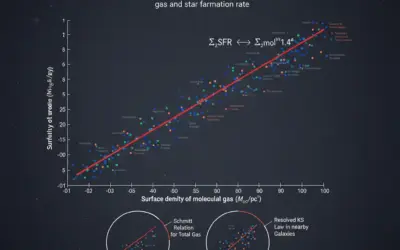

Contexte : L'énigme des courbes de rotationGraphique représentant la vitesse orbitale des étoiles ou du gaz dans une galaxie en fonction de leur distance au centre galactique. des galaxies.

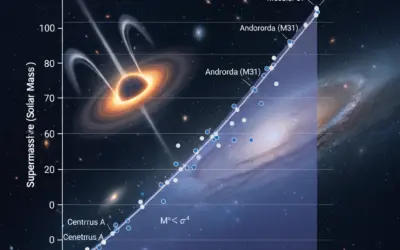

Les galaxies spirales, comme notre Voie Lactée, sont des systèmes majestueux en rotation. En observant la vitesse des étoiles à différentes distances du centre, les astronomes s'attendaient à voir les vitesses diminuer avec la distance, conformément aux lois de Kepler (similaire aux planètes de notre système solaire). Or, ils ont observé que les vitesses restaient quasi constantes, même très loin du centre. Cette anomalie suggère qu'une grande quantité de masse invisible, la matière noireMatière hypothétique, invisible car elle n'émet ni n'absorbe de lumière, mais qui est détectable par ses effets gravitationnels., doit exister et former un vaste halo autour de la galaxie.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à quantifier l'évidence de la matière noire en utilisant les principes de base de la gravitation de Newton. Vous appliquerez des calculs concrets pour confronter une prédiction théorique à une observation réelle, une démarche fondamentale en science.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et définir une courbe de rotation galactique.

- Calculer la vitesse de rotation attendue d'une étoile en se basant uniquement sur la matière visible (baryonique).

- Quantifier la masse totale requise pour expliquer la vitesse observée.

- En déduire la masse du halo de matière noire et son importance par rapport à la matière visible.

Données de l'étude

Constantes et Données d'Observation

| Caractéristique | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Vitesse de rotation observée de l'étoile | \(v_{\text{obs}}\) | \(220 \text{ km/s}\) |

| Distance de l'étoile au centre galactique | \(r\) | \(8.5 \text{ kpc}\) |

| Masse visible (étoiles, gaz) à l'intérieur de l'orbite | \(M_{\text{vis}}\) | \(9.0 \times 10^{10} M_{\odot}\) |

Modèle d'une Galaxie Spirale avec Halo

| Constante / Conversion | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(6.674 \times 10^{-11}\) | \(\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}\) |

| Masse Solaire | \(M_{\odot}\) | \(1.989 \times 10^{30}\) | \(\text{kg}\) |

| Kiloparsec | \(\text{kpc}\) | \(3.086 \times 10^{19}\) | \(\text{m}\) |

Questions à traiter

- Calculez la vitesse orbitale théorique (\(v_{\text{th}}\)) que l'étoile devrait avoir si seule la masse visible (\(M_{\text{vis}}\)) contribuait à la gravité.

- Comparez votre résultat (\(v_{\text{th}}\)) à la vitesse observée (\(v_{\text{obs}}\)). Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?

- En utilisant la vitesse observée (\(v_{\text{obs}}\)), calculez la masse gravitationnelle totale (\(M_{\text{tot}}\)) réellement contenue dans l'orbite de l'étoile.

- Déterminez la masse du halo de matière noire (\(M_{DM}\)) contenue dans ce même volume.

- Calculez le rapport entre la matière noire et la matière visible (\(M_{DM} / M_{\text{vis}}\)) et commentez ce résultat.

Les bases de la Dynamique Galactique

Pour résoudre cet exercice, nous nous appuierrons sur les lois fondamentales de la mécanique céleste, en supposant que la gravité de Newton est une excellente approximation à ces échelles.

1. Équilibre des Forces pour une Orbite Circulaire

Une étoile en orbite circulaire stable subit une force gravitationnelle (\(F_g\)) qui l'attire vers le centre de la galaxie. Cette force est exactement compensée par la force centrifuge (\(F_c\)) due à son mouvement. C'est cet équilibre qui maintient l'étoile sur son orbite.

2. Dérivation de la Vitesse Orbitale

La force gravitationnelle est donnée par la loi de Newton : \( F_g = \frac{G M m}{r^2} \), où \(M\) est la masse totale à l'intérieur de l'orbite de rayon \(r\), et \(m\) la masse de l'étoile. La force centrifuge est \( F_c = \frac{m v^2}{r} \). En égalant ces deux forces et en simplifiant par \(m\) et \(r\), on obtient la formule de la vitesse orbitale :

\[ \frac{G M m}{r^2} = \frac{m v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G M}{r}} \]

Correction : Stabilité des Galaxies Spirales et Matière Noire

Question 1 : Calcul de la vitesse orbitale théorique (\(v_{\text{th}}\))

Principe

L'objectif est de calculer la vitesse que l'étoile devrait avoir si la seule masse agissant sur elle était la masse que nous pouvons voir (étoiles, gaz, poussière). Nous utilisons la formule de la vitesse orbitale dérivée de la loi de Newton, en utilisant uniquement la masse visible \(M_{\text{vis}}\).

Mini-Cours

Ce calcul repose sur l'équilibre dynamique d'un objet en orbite. La force centripète nécessaire pour maintenir l'étoile sur une trajectoire circulaire est fournie exclusivement par la force de gravitation exercée par la masse \(M_{\text{vis}}\) contenue à l'intérieur de l'orbite. Toute masse située à l'extérieur de l'orbite de l'étoile n'a, en première approximation (théorème de la coquille), aucun effet gravitationnel net sur elle.

Remarque Pédagogique

Abordez toujours ce type de problème en deux temps : d'abord, identifiez le modèle physique (ici, la gravité newtonienne et la masse visible seule), puis effectuez rigoureusement les conversions d'unités avant l'application numérique. C'est la clé pour éviter les erreurs.

Normes

En astrophysique, les "normes" sont les lois fondamentales de la physique. Pour ce problème, la référence est la Loi Universelle de la Gravitation de Newton. Bien que la Relativité Générale d'Einstein soit plus précise, la théorie de Newton est une excellente et largement suffisante approximation pour la dynamique à l'échelle d'une galaxie.

Formule(s)

Formule de la vitesse théorique

Hypothèses

Pour que notre calcul soit valide, nous posons les hypothèses simplificatrices suivantes :

- L'orbite de l'étoile est parfaitement circulaire.

- La distribution de masse visible à l'intérieur de l'orbite est sphériquement symétrique, nous permettant de la traiter comme une masse ponctuelle en son centre (application du Théorème de la Coquille de Newton).

- Les effets gravitationnels des objets hors de l'orbite se compensent et sont négligés.

- La physique newtonienne est suffisante ; les effets relativistes sont négligeables.

Donnée(s)

Nous rappelons les chiffres d'entrée nécessaires pour ce calcul.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse visible | \(M_{\text{vis}}\) | \(9.0 \times 10^{10}\) | \(M_{\odot}\) |

| Distance au centre | \(r\) | 8.5 | \(\text{kpc}\) |

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(6.674 \times 10^{-11}\) | \(\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}\) |

Astuces

Pour aller plus vite et vérifier la cohérence, gardez en tête l'ordre de grandeur attendu. Les vitesses de rotation des étoiles dans les grandes galaxies spirales sont typiquement de l'ordre de 200 km/s. Si votre calcul donne 2 km/s ou 200 000 km/s, une erreur d'unité est quasi certaine.

Schéma (Avant les calculs)

Modèle Dynamique pour le Calcul Théorique

Calcul(s)

Conversion de la masse visible en S.I.

Conversion de la distance en S.I.

Calcul de la vitesse théorique

Conversion du résultat en km/s

Schéma (Après les calculs)

Résultat du Calcul Théorique

Réflexions

La valeur de 213.4 km/s est une prédiction scientifique. Elle représente la vitesse que l'étoile *devrait* avoir si notre modèle (gravité de Newton + masse visible uniquement) était une description complète de la réalité. L'étape cruciale de la démarche scientifique est maintenant de confronter cette prédiction aux données réelles de l'observation.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune dans ce type de calcul est de ne pas convertir toutes les unités dans le Système International (mètres, kilogrammes, secondes) avant d'appliquer la formule. La constante \(G\) est en S.I., donc toutes les autres variables doivent l'être aussi.

Points à retenir

Pour maîtriser cette question, retenez ces deux points :

- La formule fondamentale pour la vitesse orbitale, \(v = \sqrt{GM/r}\), découle directement de l'équilibre entre la force gravitationnelle et la force centrifuge.

- La conversion rigoureuse des unités astronomiques (M☉, kpc) vers le Système International (kg, m) est une étape préliminaire non négociable et cruciale.

Le saviez-vous ?

Isaac Newton a formulé sa loi de la gravitation dans les années 1680. Il est remarquable que cette même loi, conçue pour expliquer la chute des pommes et les orbites planétaires, soit encore le point de départ de l'analyse de structures aussi vastes que les galaxies, plus de 300 ans plus tard.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Recalculez la vitesse théorique si la masse visible dans la même orbite n'était que de \(5.0 \times 10^{10} M_{\odot}\).

Question 2 : Comparaison des vitesses et conclusion

Principe

Nous comparons directement le résultat du calcul précédent (\(v_{\text{th}}\)) avec la valeur mesurée par les observations (\(v_{\text{obs}}\)). L'écart entre ces deux valeurs est l'indice qui nous met sur la piste d'un problème dans notre modèle initial (qui ne contenait que la matière visible).

Analyse des Résultats

- Vitesse théorique calculée : \(v_{\text{th}} \approx 213.4 \text{ km/s}\)

- Vitesse observée : \(v_{\text{obs}} = 220 \text{ km/s}\)

La vitesse observée est légèrement supérieure à la vitesse prédite par la masse visible. Bien que la différence ne semble pas énorme ici (environ 3%), cette différence s'accentue dramatiquement à plus grandes distances du centre galactique, où les courbes de rotation observées restent plates au lieu de chuter comme prévu.

Réflexions

Cette petite différence est déjà significative et anormale. Selon la gravité de Newton, toute la masse visible étant concentrée à l'intérieur de l'orbite, la vitesse devrait commencer à diminuer (comportement "Képlérien"). Le fait qu'elle soit plus élevée qu'attendu implique que notre décompte de masse est incomplet. Il doit y avoir une autre source de gravité.

Résultat Final

Question 3 : Calcul de la masse gravitationnelle totale (\(M_{\text{tot}}\))

Principe

Nous inversons la démarche. Cette fois, nous partons de la vitesse observée (\(v_{\text{obs}}\)), qui est une réalité physique, et nous utilisons la même formule pour calculer la masse totale (\(M_{\text{tot}}\)) qui doit être présente pour générer une telle vitesse. Cette masse inclura à la fois la matière visible et l'hypothétique matière noire.

Mini-Cours

La dynamique observée est la conséquence de la distribution de masse totale. En mesurant la cinématique (la vitesse) d'un objet "traceur" comme une étoile, on "pèse" indirectement toute la masse qui l'influence gravitationnellement. C'est un principe fondamental en astrophysique : la dynamique révèle la masse.

Remarque Pédagogique

Ici, la donnée d'observation (\(v_{\text{obs}}\)) devient votre point de départ. Faites confiance à la mesure. Le but est d'ajuster le modèle (en calculant la masse nécessaire) pour qu'il corresponde à cette observation. C'est l'inverse de la Question 1.

Normes

Comme précédemment, la Loi Universelle de la Gravitation de Newton constitue notre cadre de référence pour relier la cinématique (vitesse) à la dynamique (masse).

Formule(s)

Formule de la masse totale

Hypothèses

Les hypothèses physiques (orbite circulaire, symétrie sphérique, gravité newtonienne) restent les mêmes que pour la première question.

Donnée(s)

Les chiffres d'entrée sont maintenant la vitesse observée et les constantes.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Vitesse observée | \(v_{\text{obs}}\) | 220 | \(\text{km/s}\) |

| Distance au centre | \(r\) | 8.5 | \(\text{kpc}\) |

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(6.674 \times 10^{-11}\) | \(\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}\) |

Astuces

Lors du calcul, élevez la vitesse au carré en premier et gérez les puissances de 10 séparément pour éviter les erreurs de saisie dans la calculatrice. Par exemple, \((2.2 \times 10^5)^2 = (2.2)^2 \times (10^5)^2 = 4.84 \times 10^{10}\).

Schéma (Avant les calculs)

Modèle Dynamique pour le Calcul de la Masse Totale

Calcul(s)

Conversion de la vitesse observée en S.I.

Calcul de la masse totale

Schéma (Après les calculs)

Bilan de Masse à 8.5 kpc

Réflexions

La masse totale de \(1.90 \times 10^{41}\) kg est la masse "dynamique" : celle que la galaxie doit avoir pour ne pas se disloquer à la vitesse de rotation observée. Ce chiffre est supérieur à la masse "lumineuse" (\(1.79 \times 10^{41}\) kg) que nous avons comptabilisée. Cette différence est l'évidence quantitative de la masse manquante.

Points de vigilance

Soyez attentif à l'ordre des opérations. La vitesse doit être élevée au carré avant d'être multipliée par le rayon. Une erreur fréquente est d'oublier de mettre la vitesse au carré, ce qui donnerait une masse totalement erronée.

Points à retenir

L'idée fondamentale à maîtriser est que la cinématique (la vitesse) est une sonde de la gravité, et donc de la masse totale. La formule réarrangée \(M = v^2 r / G\) est l'un des outils les plus puissants pour "peser" les objets astrophysiques inaccessibles.

Le saviez-vous ?

L'astronome Vera Rubin a été une pionnière dans la mesure précise des courbes de rotation des galaxies dans les années 1970. Ses travaux ont fourni des preuves si solides et si nombreuses en faveur de la matière noire qu'ils ont transformé une simple curiosité en un pilier de la cosmologie moderne.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Pour vous entraîner, quelle serait la masse totale si la vitesse observée était de 240 km/s à la même distance ?

Question 4 : Détermination de la masse de matière noire (\(M_{DM}\))

Principe

Le calcul est simple : si la masse totale est la somme de la masse visible et de la masse de matière noire (\(M_{\text{tot}} = M_{\text{vis}} + M_{DM}\)), alors la masse de matière noire est simplement la différence entre la masse totale que nous venons de calculer et la masse visible donnée dans l'énoncé.

Mini-Cours

Ce concept est celui d'un "bilan de masse". En cosmologie, on établit souvent des bilans pour l'Univers (bilan d'énergie, bilan de matière). Ici, nous faisons un bilan de masse à l'échelle d'une galaxie : la masse totale déduite de la dynamique doit être égale à la somme de toutes ses composantes, connues ou inconnues.

Remarque Pédagogique

Cette étape est la conclusion logique des calculs précédents. Elle met un chiffre sur le concept de "masse manquante". C'est ici que l'invisible devient quantifiable.

Normes

Le principe de base ici est additif et relève de la conservation de la masse. Il n'y a pas de "norme" réglementaire, mais plutôt l'application d'un principe physique fondamental.

Formule(s)

Formule de la masse de matière noire

Hypothèses

L'hypothèse cruciale est qu'il n'existe pas d'autre forme de matière ou d'énergie contribuant significativement à la masse totale dans ce volume, hormis la matière visible (baryonique) et la matière noire.

Donnée(s)

Les données requises pour ce calcul sont les masses que nous avons déterminées :

| Paramètre | Symbole | Valeur (kg) |

|---|---|---|

| Masse totale calculée | \(M_{\text{tot}}\) | \(1.90 \times 10^{41}\) |

| Masse visible (convertie) | \(M_{\text{vis}}\) | \(1.79 \times 10^{41}\) |

Astuces

Puisque les deux masses ont le même exposant (\(10^{41}\)), vous pouvez soustraire directement les mantisses : \(1.90 - 1.79 = 0.11\). Le résultat est donc \(0.11 \times 10^{41}\) kg, ce qui se réécrit plus proprement \(1.1 \times 10^{40}\) kg.

Schéma (Avant les calculs)

Bilan de Masse à Compléter

Calcul(s)

Calcul de la masse de matière noire

Schéma (Après les calculs)

Bilan de Masse Complété

Réflexions

La masse de matière noire calculée, \(1.1 \times 10^{40}\) kg, est colossale. Cela représente l'équivalent de plus de 5 milliards de soleils en masse, et cette masse est totalement invisible à nos télescopes. C'est la quantification du problème.

Points de vigilance

Assurez-vous que les deux masses (\(M_{\text{tot}}\) et \(M_{\text{vis}}\)) sont bien exprimées dans la même unité (ici, le kg) avant de les soustraire. Soustraire des valeurs d'unités différentes est une erreur fondamentale.

Points à retenir

La masse de matière noire n'est pas une mesure directe, mais une déduction. Elle est définie comme la différence entre la masse dynamique (révélée par la gravité) et la masse baryonique (observée par la lumière). \(M_{DM} = M_{\text{dynamique}} - M_{\text{baryonique}}\).

Le saviez-vous ?

Les candidats les plus populaires pour la matière noire sont des particules hypothétiques appelées WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles). Des expériences gigantesques, souvent menées dans des laboratoires souterrains profonds pour se protéger des rayons cosmiques, tentent de détecter directement ces particules, sans succès jusqu'à présent.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant votre réponse à la section "A vous de jouer" de la question 3 (masse totale pour v=240 km/s), quelle serait la masse de matière noire correspondante ?

Question 5 : Calcul du rapport Matière Noire / Matière Visible

Principe

Ce rapport nous permet de visualiser l'importance relative de la matière noire par rapport à la matière que nous connaissons. Un rapport supérieur à 1 signifie qu'il y a plus de matière noire que de matière visible.

Mini-Cours

En physique, les rapports et les quantités sans dimension sont extrêmement importants. Ils permettent de comparer des grandeurs indépendamment des systèmes d'unités choisis et révèlent souvent des propriétés fondamentales d'un système. Ici, le rapport \(M_{DM}/M_{\text{vis}}\) nous informe sur la composition fondamentale de la galaxie à ce rayon.

Remarque Pédagogique

Plutôt que de manipuler des nombres avec des dizaines de zéros, un simple rapport est beaucoup plus parlant pour l'esprit humain. C'est une façon efficace de communiquer l'échelle d'un phénomène.

Normes

Il n'y a pas de norme ici, il s'agit d'une simple opération mathématique de comparaison pour évaluer la prédominance d'une composante sur une autre.

Formule(s)

Formule du rapport

Hypothèses

Nous supposons que nos calculs pour \(M_{DM}\) et \(M_{\text{vis}}\) sont corrects et représentent bien les quantités en jeu.

Donnée(s)

Les données requises pour ce calcul sont les masses que nous avons déterminées :

| Paramètre | Symbole | Valeur (kg) |

|---|---|---|

| Masse de matière noire | \(M_{DM}\) | \(1.1 \times 10^{40}\) |

| Masse visible | \(M_{\text{vis}}\) | \(1.79 \times 10^{41}\) |

Astuces

Puisqu'il s'agit d'un rapport, vous pouvez utiliser les masses en kilogrammes ou en masses solaires, le résultat sera le même. Vous pouvez aussi simplifier les puissances de 10 avant de faire la division : \(\frac{1.1 \times 10^{40}}{1.79 \times 10^{41}} = \frac{1.1}{1.79 \times 10} = \frac{1.1}{17.9}\).

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison Visuelle des Masses

Calcul(s)

Calcul du rapport

Schéma (Après les calculs)

Rapport des Masses à l'Échelle

Réflexions

Un rapport de ~0.06 (soit 6%) peut sembler faible. C'est parce que nous sommes encore relativement proches du centre galactique, où la matière visible est très concentrée. La particularité du halo de matière noire est qu'il est beaucoup plus étendu que le disque visible. Si nous faisions ce calcul pour une étoile beaucoup plus lointaine, ce rapport augmenterait de façon spectaculaire. À l'échelle de la galaxie entière, la matière noire représente environ 85% de la masse totale !

Points de vigilance

Attention à ne pas inverser le rapport. La question demande \(M_{DM} / M_{\text{vis}}\). Inverser le numérateur et le dénominateur conduirait à une conclusion erronée sur la dominance de l'une ou l'autre des composantes.

Points à retenir

La conclusion principale est que la proportion de matière noire n'est pas uniforme dans une galaxie. Elle est faible au centre, où la matière baryonique domine, mais devient de plus en plus prépondérante à mesure que l'on s'éloigne vers la périphérie.

Le saviez-vous ?

Les premières observations suggérant ce problème de "masse manquante" ont été faites par l'astronome suisse Fritz Zwicky dans les années 1930 en étudiant les amas de galaxies, bien avant que les courbes de rotation des galaxies spirales ne soient mesurées avec précision par Vera Rubin dans les années 1970.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez le pourcentage que représente la matière noire par rapport à la masse totale (\(M_{DM} / M_{\text{tot}} \times 100\)) à ce rayon.

Outil Interactif : Simulateur de Courbe de Rotation

Utilisez cet outil pour visualiser comment la courbe de rotation théorique (basée sur la matière visible) change en fonction de la masse visible et comment elle se compare à une courbe observée typique.

Paramètres d'Entrée

Analyse à 8.5 kpc

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que montre une courbe de rotation de galaxie qui reste "plate" à grande distance ?

2. Si l'on se basait uniquement sur la matière visible, comment devrait se comporter la vitesse des étoiles loin du centre galactique ?

3. Quelle force est responsable du maintien des étoiles en orbite dans une galaxie ?

4. Qu'est-ce que le "halo" de matière noire ?

5. À l'échelle de l'Univers, quelle est l'estimation de la proportion de matière noire par rapport à la matière totale (noire + baryonique) ?

Glossaire

- Courbe de Rotation

- Un graphique qui montre la vitesse orbitale des objets (étoiles, gaz) dans une galaxie en fonction de leur distance au centre de cette galaxie.

- Halo Galactique

- Une composante sphérique et étendue d'une galaxie qui s'étend bien au-delà de sa partie visible. On pense qu'il est principalement composé de matière noire.

- Kiloparsec (kpc)

- Une unité de distance couramment utilisée en astrophysique galactique. 1 kpc équivaut à 1000 parsecs, soit environ 3260 années-lumière ou \(3.086 \times 10^{19}\) mètres.

- Matière Noire

- Une forme de matière hypothétique qui n'interagit pas avec la lumière (ni émission, ni absorption), la rendant invisible. Sa présence est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible.

- Masse Solaire (\(M_{\odot}\))

- Une unité de masse standard en astronomie, égale à la masse de notre Soleil, soit environ \(1.989 \times 10^{30}\) kilogrammes.

D’autres exercices d’Astrophysique Galactique:

0 commentaires