Les Populations Stellaires : Analyse et Classification

Contexte : L'archéologie galactique à travers les populations stellairesEnsemble d'étoiles groupées selon leur âge, leur composition chimique (métallicité) et leur cinématique (orbite dans la galaxie)..

Toutes les étoiles ne naissent pas égales. En observant notre galaxie, la Voie Lactée, les astronomes ont découvert deux grandes familles d'étoiles qui racontent l'histoire de son évolution : la Population I et la Population II. Les étoiles de Population I, comme notre Soleil, sont jeunes, riches en éléments lourds et peuplent les régions actives de la galaxie. Les étoiles de Population II sont leurs aînées, de véritables fossiles cosmiques pauvres en métaux, qui témoignent des premiers âges de l'Univers. Cet exercice vous guidera pour apprendre à les différencier et à comprendre leur répartition.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à analyser des données observationnelles simples (comme la métallicité) pour classifier une étoile et déduire son histoire et sa place dans la dynamique de notre Galaxie.

Objectifs Pédagogiques

- Différencier une étoile de Population I d'une étoile de Population II sur la base de son âge, sa localisation et sa métallicité.

- Comprendre et interpréter l'indice de métallicité \([\text{Fe/H}]\).

- Identifier les principales structures de la Voie Lactée (disque, bulbe, halo) et les populations stellaires associées.

- Analyser un tableau de données astrophysiques pour en tirer des conclusions.

Données de l'étude

Fiche Technique Comparative

| Caractéristique | Population I | Population II |

|---|---|---|

| Âge | Jeunes (< quelques milliards d'années) | Vieilles (> 10 milliards d'années) |

| Métallicité \([\text{Fe/H}]\) | Élevée (-0.5 à +0.3) | Faible (-2.5 à -0.5) |

| Localisation Galactique | Disque mince, bras spiraux | Halo, bulbe, amas globulaires |

| Cinématique (Orbite) | Circulaire, dans le plan du disque | Excentrique, orientée aléatoirement |

| Couleur / Type Spectral | Bleues, chaudes (O, B, A) et jeunes | Rouges, froides (K, M) et vieilles |

Localisation des Populations dans la Voie Lactée

| Étoile | \([\text{Fe/H}]\) | Vitesse radiale (km/s) | Localisation probable |

|---|---|---|---|

| Étoile A (HD 140283) | -2.4 | -170 | Halo |

| Étoile B (Rigel) | +0.05 | +20 | Bras d'Orion (Disque) |

| Étoile C (Arcturus) | -0.52 | -5 | Disque épais |

Questions à traiter

- Classifier l'étoile A (HD 140283) et l'étoile B (Rigel) en tant que Population I ou II. Justifiez votre réponse en utilisant deux critères du tableau.

- Calculez le rapport d'abondance en fer de l'étoile A par rapport à celui du Soleil. Que signifie ce résultat ?

- Pourquoi la vitesse radiale de l'étoile A est-elle beaucoup plus élevée (en valeur absolue) que celle de l'étoile B ?

- Dans quelle zone de la galaxie (disque, bulbe, halo) s'attend-on à voir se former de nouvelles étoiles ? Quelle population stellaire en résultera ?

- L'étoile C (Arcturus) est parfois considérée comme une étoile intermédiaire. Expliquez pourquoi sa métallicité et sa localisation pourraient justifier cette classification.

Les bases sur les Populations Stellaires

Pour résoudre cet exercice, il est essentiel de maîtriser deux concepts clés : la métallicité et la structure de notre galaxie.

1. La Métallicité \([\text{Fe/H}]\)

En astrophysique, un "métal" est tout élément plus lourd que l'hélium. La métallicité d'une étoile indique sa composition chimique. On la mesure souvent avec l'indice \([\text{Fe/H}]\), qui compare l'abondance de fer (Fe) par rapport à l'hydrogène (H) dans l'étoile à celle du Soleil. C'est une échelle logarithmique.

\[ [\text{Fe/H}] = \log_{10}\left(\frac{(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})_{\text{étoile}}}{(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})_{\text{Soleil}}}\right) \]

Un \([\text{Fe/H}] = 0\) signifie une métallicité égale à celle du Soleil. Un \([\text{Fe/H}] = -1\) signifie 10 fois moins de métaux que le Soleil. Un \([\text{Fe/H}] = +0.3\) signifie environ 2 fois plus de métaux.

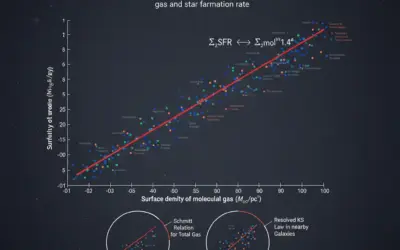

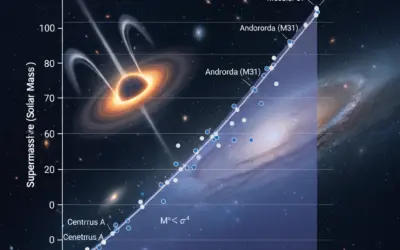

2. Structure Galactique et Cinématique

Notre galaxie, la Voie Lactée, est composée de plusieurs structures. Le disque est une structure aplatie et en rotation où se trouvent les bras spiraux, le gaz et la poussière, lieux de formation stellaire active (étoiles de Pop I). Le halo est une vaste sphère diffuse entourant la galaxie, peuplée de vieilles étoiles et d'amas globulaires aux orbites aléatoires (étoiles de Pop II). Le bulbe est la concentration centrale dense d'étoiles, principalement de Pop II.

Correction : Les Populations Stellaires : Analyse et Classification

Question 1 : Classifier l'étoile A et l'étoile B en tant que Population I ou II. Justifiez.

Principe

Le concept physique est que les étoiles peuvent être classées en "générations" (populations) en fonction de leur composition chimique et de leur âge, qui sont directement liés à l'époque et au lieu de leur formation dans l'histoire de la galaxie.

Mini-Cours

Les étoiles de Population II sont les plus anciennes de la galaxie. Elles se sont formées à partir du gaz primordial, quasi-pur (hydrogène, hélium). Les étoiles de Population I sont plus jeunes et se sont formées à partir de gaz enrichi par les supernovae des générations précédentes, elles sont donc riches en métaux.

Remarque Pédagogique

Pensez à la classification comme à une enquête d'archéologie galactique. La métallicité est un fossile chimique : faible métallicité signifie très vieux ; haute métallicité signifie plus jeune. La localisation et le mouvement sont des indices supplémentaires sur l'origine de l'étoile.

Normes

La classification en Population I et II a été proposée par l'astronome Walter Baade en 1944. Bien que plus de sous-catégories existent aujourd'hui (disque mince, disque épais), ce système binaire reste la référence fondamentale en astrophysique galactique.

Donnée(s)

Les données pertinentes sont extraites des tableaux de l'énoncé :

- Étoile A : \([\text{Fe/H}]\) = -2.4, Localisation = Halo.

- Étoile B : \([\text{Fe/H}]\) = +0.05, Localisation = Disque.

- Critères Pop I : \([\text{Fe/H}]\) de -0.5 à +0.3, Localisation = Disque.

- Critères Pop II : \([\text{Fe/H}]\) de -2.5 à -0.5, Localisation = Halo.

Astuces

Un raccourci simple : si \([\text{Fe/H}]\) est très négatif (typiquement inférieur à -1), c'est quasi certainement une étoile de Population II. Si la valeur est proche de zéro ou positive, c'est une Population I.

Schéma (Avant les calculs)

Échelle de Métallicité

Schéma (Après les calculs)

Positionnement des Étoiles

Réflexions

L'application ici est une comparaison directe.

Étoile A (HD 140283) : Son \([\text{Fe/H}]\) de -2.4 est très faible, dans la plage de la Population II. Sa localisation dans le halo est un second critère qui confirme son appartenance à la Population II.

Étoile B (Rigel) : Son \([\text{Fe/H}]\) de +0.05 est élevé (proche du Soleil), ce qui est typique de la Population I. Sa localisation dans le disque est le second critère qui confirme son appartenance à la Population I.

La convergence des indices (chimie et position) rend la classification de ces deux étoiles très claire. L'étoile A est un témoin des premiers âges de la galaxie, tandis que l'étoile B est une résidente "moderne" du disque en rotation.

Points de vigilance

Attention à ne pas utiliser un seul critère. Une étoile peut temporairement traverser une région qui n'est pas la sienne. C'est la combinaison de la métallicité, de la cinématique et de la localisation la plus probable qui donne une classification robuste.

Points à retenir

- Population I = Jeune, Riche en métaux (\([\text{Fe/H}] \approx 0\)), Disque.

- Population II = Vieille, Pauvre en métaux (\([\text{Fe/H}] \ll 0\)), Halo/Bulbe.

Le saviez-vous ?

L'étoile HD 140283, surnommée "l'étoile Mathusalem", est si vieille (environ 14.4 milliards d'années) que son âge a initialement semblé être supérieur à celui de l'Univers ! Des mesures plus précises ont depuis résolu ce paradoxe, mais elle reste l'une des plus anciennes étoiles connues.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Une étoile a une métallicité \([\text{Fe/H}]\) de -1.5 et se situe dans un amas globulaire. De quelle population est-elle ?

Question 2 : Calculez le rapport d'abondance en fer de l'étoile A par rapport à celui du Soleil.

Principe

Le concept physique est que l'indice \([\text{Fe/H}]\) est une mesure relative et logarithmique. Pour comprendre la quantité réelle de métaux, il faut revenir à un rapport linéaire en "inversant" le logarithme.

Mini-Cours

L'échelle logarithmique est utilisée en astronomie pour gérer des ordres de grandeur très différents. La fonction inverse du \(\log_{10}(x)\) est la puissance \(10^x\). Appliquer cette transformation permet de convertir l'indice \([\text{Fe/H}]\) en un rapport direct d'abondances, plus facile à interpréter physiquement.

Remarque Pédagogique

Face à une formule logarithmique, ayez toujours le réflexe de penser à sa fonction inverse (l'exponentielle ou la puissance de 10) pour revenir à une échelle linéaire. C'est la clé pour passer de l'indice abstrait à la réalité physique.

Normes

Les abondances solaires de référence sont standardisées par l'Union Astronomique Internationale (UAI) pour permettre une comparaison cohérente entre toutes les étoiles. L'indice \([\text{Fe/H}] = 0\) est par définition la norme solaire.

Formule(s)

Formule d'inversion du rapport d'abondance

Hypothèses

Nous supposons que la formule de définition du \([\text{Fe/H}]\) est exacte et que la valeur de -2.4 pour l'étoile A est précise.

Donnée(s)

La seule donnée d'entrée est la métallicité de l'étoile A.

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Métallicité de l'étoile A | \([\text{Fe/H}]\) | -2.4 |

Astuces

Pour estimer mentalement \(10^{-2.4}\), on peut le décomposer : \(10^{-2.4} = 10^{0.6} \times 10^{-3}\). Sachant que \(10^{0.5} \approx 3.16\) et \(10^{0.7} \approx 5\), on peut estimer que \(10^{0.6}\) est autour de 4. Le résultat est donc environ \(4 \times 10^{-3}\), soit 0.004. C'est très proche du vrai résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Transformation Log -> Linéaire

Calcul(s)

Application numérique

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Abondances

Réflexions

Un rapport de 0.004 signifie que l'étoile A est environ 250 fois (\(1/0.004\)) plus pauvre en fer que le Soleil. Ce déficit extrême est la signature chimique d'une étoile formée très tôt dans l'histoire de l'Univers, avant que l'espace ne soit significativement enrichi en éléments lourds.

Points de vigilance

L'erreur classique est de mal interpréter le signe négatif et le logarithme. \([\text{Fe/H}] = -2.4\) ne veut pas dire "-2.4 fois" ou "2.4%". Il est crucial de passer par la puissance de 10 pour obtenir le bon facteur multiplicatif.

Points à retenir

Pour passer de l'indice \([\text{Fe/H}]\) à un rapport d'abondance linéaire, il faut toujours calculer \(10^{[\text{Fe/H}]}\). C'est la clé de l'interprétation quantitative.

Le saviez-vous ?

Le fer est utilisé comme référence pour la métallicité car ses raies spectrales sont nombreuses et bien visibles dans le spectre de la plupart des étoiles, ce qui le rend plus facile à mesurer avec précision que d'autres "métaux" comme l'oxygène ou le carbone.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez le rapport d'abondance en fer pour l'étoile B (\([\text{Fe/H}] = +0.05\)).

Question 3 : Pourquoi la vitesse radiale de l'étoile A est-elle beaucoup plus élevée que celle de l'étoile B ?

Principe

Le concept physique est la cinématique galactique : le mouvement des étoiles n'est pas aléatoire mais dicté par le potentiel gravitationnel de la galaxie. Les différentes populations ont des orbites et des vitesses typiques très différentes.

Mini-Cours

Les étoiles du disque (Pop I) participent à un mouvement de rotation global, comme un grand carrousel. Leurs vitesses relatives sont faibles. Les étoiles du halo (Pop II) ont des orbites très elliptiques et inclinées, héritées du chaos primordial de la formation galactique. Elles "plongent" à travers le disque à grande vitesse.

Remarque Pédagogique

Imaginez que vous êtes dans une voiture sur une autoroute circulaire (le disque). Les autres voitures (Pop I) vous semblent lentes. Une voiture qui traverserait l'autoroute perpendiculairement (Pop II du halo) vous semblerait avoir une vitesse relative énorme. C'est la même chose pour le Soleil observant les étoiles du halo.

Normes

Le mouvement des étoiles est souvent mesuré par rapport au "Repère Local Standard au Repos" (LSR, pour Local Standard of Rest), qui est un point imaginaire ayant une orbite parfaitement circulaire autour du centre galactique à la position du Soleil.

Formule(s)

Formule de la vitesse spatiale totale

Dans cet exercice, nous n'utilisons que la vitesse radiale, mais elle est une composante de ce mouvement global.

Hypothèses

On suppose que le Soleil (notre observatoire) suit une orbite quasi-circulaire typique d'une étoile du disque mince, servant de référence pour mesurer la vitesse des autres étoiles.

Donnée(s)

Nous utilisons les vitesses radiales fournies :

- Étoile A (Halo) : \(V_{\text{rad}}\) = -170 km/s.

- Étoile B (Disque) : \(V_{\text{rad}}\) = +20 km/s.

Astuces

Une vitesse radiale élevée (en valeur absolue, disons > 80 km/s) est un excellent indicateur qu'une étoile n'appartient pas au disque mince et est probablement un membre du disque épais ou du halo.

Schéma (Avant les calculs)

Types d'Orbites Galactiques

Calcul(s)

Comparaison des vitesses radiales

La vitesse relative de l'étoile A par rapport à nous est bien plus grande.

Schéma (Après les calculs)

Trajectoires relatives

Réflexions

La cinématique est un outil puissant pour démêler les différentes populations qui coexistent dans le même espace. L'étoile A, bien qu'observable depuis notre position dans le disque, n'est qu'une visiteuse de passage venant du halo, et sa vitesse trahit son origine.

Points de vigilance

Ne pas confondre vitesse radiale (vers nous ou s'éloignant de nous) et vitesse orbitale totale. Une étoile peut avoir une vitesse radiale nulle à un instant T si elle se déplace perpendiculairement à notre ligne de visée, tout en ayant une vitesse orbitale très élevée.

Points à retenir

Mouvement ordonné et circulaire pour la Pop I, entraînant de faibles vitesses relatives. Mouvement chaotique et excentrique pour la Pop II, entraînant de grandes vitesses relatives lors du croisement du disque.

Le saviez-vous ?

Grâce à des missions comme Gaia de l'ESA, les astronomes mesurent maintenant les vitesses 3D de plus d'un milliard d'étoiles, ce qui permet de reconstruire l'histoire des fusions de la Voie Lactée avec d'autres galaxies naines en identifiant des "courants" d'étoiles aux cinématiques similaires.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Une étoile a une vitesse radiale de +150 km/s et une métallicité de -1.8. Appartient-elle probablement au disque ou au halo ?

Question 4 : Où s'attend-on à voir se former de nouvelles étoiles ? Quelle population en résultera ?

Principe

Le concept est celui du cycle de la matière dans une galaxie : la formation stellaire requiert du gaz froid et dense comme matière première.

Mini-Cours

Les étoiles naissent dans des nuages moléculaires. Ces nuages sont massivement présents dans les bras spiraux du disque galactique. Le halo et le bulbe sont des environnements "morts" du point de vue de la formation stellaire, car leur gaz a été consommé ou expulsé il y a longtemps.

Remarque Pédagogique

Pensez à la galaxie comme un écosystème. Les bras spiraux sont les "forêts tropicales" fertiles où la vie (stellaire) prospère. Le halo est comme un "désert" ancien, où les conditions ne sont plus réunies pour la naissance de nouvelles étoiles.

Donnée(s)

Les données pertinentes sont des principes astrophysiques :

- Le disque galactique est riche en gaz et poussière.

- Le halo et le bulbe galactiques sont pauvres en gaz.

- La formation d'étoiles nécessite du gaz froid et dense comme matière première.

Astuces

Les images en couleur des galaxies spirales montrent souvent des bras bleutés et des centres jaunâtres/rouges. Le bleu vient des jeunes étoiles massives (Pop I) qui se forment dans les bras. Le jaune/rouge vient des vieilles étoiles (Pop II) qui dominent le bulbe.

Schéma (Avant les calculs)

Répartition du Gaz Galactique

Schéma (Après les calculs)

Sites de Formation Stellaire

Réflexions

Le raisonnement est le suivant :

Ce processus continu de formation d'étoiles dans le disque est le moteur de l'évolution chimique de la galaxie.Points de vigilance

Ne pas supposer que la formation d'étoiles est uniforme. Elle est très concentrée dans les bras spiraux, qui sont des ondes de densité compressant le gaz et déclenchant l'effondrement des nuages.

Points à retenir

Formation stellaire = gaz et poussière = disque galactique = Population I.

Le saviez-vous ?

Notre galaxie forme en moyenne seulement 1 à 3 nouvelles étoiles par an. Cependant, certaines galaxies, dites "starburst" (sursaut de formation d'étoiles), peuvent en former des centaines par an, souvent suite à une collision avec une autre galaxie.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Une galaxie elliptique géante est connue pour être très rouge et avoir très peu de gaz. Quelle population stellaire domine dans cette galaxie ?

Question 5 : Expliquez pourquoi l'étoile C (Arcturus) pourrait être considérée comme intermédiaire.

Principe

Le concept est que la division stricte en deux populations est un modèle simplifié. La galaxie possède des composantes structurelles et des populations aux propriétés intermédiaires, qui témoignent d'une histoire de formation complexe.

Mini-Cours

Le disque de notre galaxie est en réalité composé d'au moins deux parties : un disque mince (jeune, très plat, où se trouve le Soleil) et un disque épais (plus vieux, plus bouffi, moins riche en métaux). Les étoiles du disque épais sont considérées comme une population intermédiaire entre le disque mince (Pop I) et le halo (Pop II).

Remarque Pédagogique

Ne soyez pas trop rigide avec les classifications en science. Elles sont des outils pour comprendre, mais la nature est souvent un continuum. Arcturus est un cas d'école qui nous force à affiner notre modèle et à reconnaître cette complexité.

Donnée(s)

Les données pour Arcturus :

- \([\text{Fe/H}]\) = -0.52

- Localisation = Disque épais

Astuces

Si les propriétés d'une étoile (comme \([\text{Fe/H}] = -0.52\)) la placent juste à la frontière entre deux classifications, il s'agit probablement d'un membre d'une population intermédiaire comme le disque épais.

Schéma (Avant les calculs)

Disque Mince vs. Disque Épais

Schéma (Après les calculs)

Position d'Arcturus

Réflexions

L'analyse compare les données d'Arcturus aux trois populations :

- Sa métallicité (-0.52) est trop basse pour le disque mince (Pop I typique) mais trop élevée pour le halo (Pop II typique).

- Sa localisation (disque épais) est par définition une structure intermédiaire entre le disque mince et le halo.

Arcturus nous montre que la formation de la galaxie n'a pas été un processus simple en deux étapes. Il y a eu des phases distinctes de formation d'étoiles, qui ont créé des populations aux propriétés intermédiaires.

Points de vigilance

Éviter de forcer une étoile dans une case si elle n'y correspond pas. Reconnaître qu'elle appartient à une population intermédiaire est une conclusion plus juste et plus profonde.

Points à retenir

La Voie Lactée possède des composantes intermédiaires comme le disque épais, peuplé d'étoiles plus vieilles et moins métalliques que la Pop I typique, mais plus jeunes et plus métalliques que la Pop II.

Le saviez-vous ?

On pense que beaucoup d'étoiles du disque épais, y compris potentiellement Arcturus, ne sont pas nées dans la Voie Lactée mais dans une galaxie naine satellite qui a été "cannibalisée" par la nôtre il y a environ 8 à 10 milliards d'années.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Un astronome découvre un groupe d'étoiles avec une métallicité moyenne de \([\text{Fe/H}]=-0.7\) et des orbites légèrement plus inclinées que le Soleil. À quelle composante galactique appartiennent-elles probablement ?

Outil Interactif : Simulateur de Classification Stellaire

Utilisez le slider pour faire varier la métallicité d'une étoile et observez comment sa classification et ses propriétés probables changent. Le graphique montre l'abondance relative en métaux par rapport au Soleil.

Paramètres d'Entrée

Classification Probable

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la principale caractéristique d'une étoile de Population II ?

2. Où trouverait-on le plus probablement une étoile de Population I ?

3. Une étoile a une métallicité \([\text{Fe/H}] = -2.0\). Cela signifie que :

4. Pourquoi les bras spiraux sont-ils des sites de formation d'étoiles de Population I ?

5. Le Soleil est une étoile de :

- Population Stellaire

- Ensemble d'étoiles groupées selon leur âge, leur composition chimique (métallicité) et leur cinématique (orbite dans la galaxie).

- Métallicité (\([\text{Fe/H}]\))

- Mesure de l'abondance d'éléments plus lourds que l'hélium dans une étoile, comparée à celle du Soleil. C'est un indicateur clé de l'âge d'une étoile.

- Halo Galactique

- Vaste structure sphéroïdale diffuse qui entoure la Voie Lactée, composée d'étoiles très anciennes (Pop II), d'amas globulaires et de matière noire.

- Disque Galactique

- Structure aplatie et en rotation contenant les bras spiraux, le gaz, la poussière et les étoiles jeunes (Pop I), dont le Soleil.

- Amas Globulaire

- Rassemblement sphérique et très dense de centaines de milliers de vieilles étoiles de Population II, généralement situé dans le halo galactique.

D’autres exercices d’Astrophysique Galactique:

0 commentaires