Le Cycle CNO vs la Chaîne PP

Contexte : La Nucléosynthèse StellaireLe processus par lequel les étoiles créent de nouveaux éléments chimiques dans leur noyau par des réactions de fusion nucléaire..

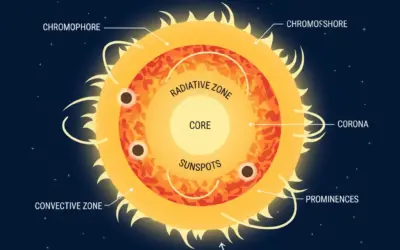

Les étoiles, comme notre Soleil, sont de gigantesques réacteurs à fusion nucléaire. L'énergie qu'elles rayonnent provient de la conversion d'éléments légers en éléments plus lourds au cœur de leur noyau. Pour les étoiles de la séquence principale, ce processus consiste principalement à transformer l'hydrogène en hélium. Deux mécanismes principaux réalisent cette transformation : la chaîne proton-proton (PP), dominante dans les étoiles de faible masse comme le Soleil, et le cycle Carbone-Azote-Oxygène (CNO), qui prend le relais dans les étoiles plus massives et plus chaudes. Cet exercice explore les différences fondamentales entre ces deux moteurs stellaires.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à analyser les conditions physiques (température, masse) qui déterminent le mécanisme de fusion dominant dans une étoile et à calculer l'énergie libérée, un concept clé en astrophysique.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre les bilans de réaction de la chaîne PP et du cycle CNO.

- Identifier le rôle de la température et de la masse stellaire dans la dominance d'un cycle sur l'autre.

- Calculer le défaut de masse et l'énergie libérée lors d'une réaction de fusion.

- Analyser la sensibilité à la température des deux mécanismes de production d'énergie.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Étoile A (type Solaire) | Étoile B (type Supergéante) |

|---|---|---|

| Masse | \(1 M_\odot\) (Masse solaire) | \(15 M_\odot\) |

| Température centrale | \(15 \times 10^6 \text{ K}\) | \(35 \times 10^6 \text{ K}\) |

| Métallicité (Abondance de C, N, O) | \(\approx 1.3\%\) | \(\approx 1.8\%\) |

Dominance des Mécanismes de Fusion

| Constante Physique | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Masse du proton (\(^1\)H) | \(m_p\) | \(1.007276 \text{ u.m.a}\) |

| Masse du noyau d'Hélium-4 (\(^4\)He) | \(m_{\text{He}}\) | \(4.002603 \text{ u.m.a}\) |

| Unité de masse atomique | u.m.a | \(931.5 \text{ MeV/c}^2\) |

Questions à traiter

- Écrire la réaction nette (ou bilan) de la chaîne proton-proton (branche I).

- En utilisant les données fournies, calculer l'énergie (en MeV) libérée par la formation d'un unique noyau d'Hélium-4 via la chaîne PP.

- Le cycle CNO est dit "catalytique". Quel est le rôle du carbone dans ce cycle et pourquoi n'est-il pas consommé ?

- Le taux de production d'énergie de la chaîne PP (\(\epsilon_{PP}\)) est proportionnel à \(T^4\), tandis que celui du cycle CNO (\(\epsilon_{CNO}\)) est extrêmement sensible à la température, proportionnel à \(T^{17}\). Calculez le rapport des taux de production d'énergie (\(\epsilon_{CNO} / \epsilon_{PP}\)) pour l'étoile B par rapport à l'étoile A, en supposant que les autres facteurs (densité, composition) sont similaires.

Les bases sur la Fusion Stellaire

La fusion nucléaire est le processus qui alimente les étoiles. Elle consiste à combiner des noyaux atomiques légers pour en former des plus lourds, libérant au passage une énorme quantité d'énergie, conformément à l'équation d'Einstein \(E=mc^2\).

1. La Chaîne Proton-Proton (PP)

C'est une séquence de réactions de fusion nucléaire qui transforme quatre protons (noyaux d'hydrogène) en un noyau d'hélium-4. C'est le principal mécanisme de production d'énergie dans les étoiles de masse inférieure ou égale à environ 1.3 fois la masse du Soleil. Le bilan global est :

\[ 4 \, ^1\text{H} \rightarrow \, ^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e + \text{énergie} \]

2. Le Cycle Carbone-Azote-Oxygène (CNO)

Dans les étoiles plus massives, où la température centrale dépasse environ 18 millions de Kelvin, le cycle CNO devient la source d'énergie dominante. Il utilise les noyaux de carbone, d'azote et d'oxygène comme catalyseurs pour faciliter la fusion de l'hydrogène en hélium. Le bilan net est identique à celui de la chaîne PP, mais le chemin pour y parvenir est différent et beaucoup plus rapide à haute température.

Correction : Le Cycle CNO vs la Chaîne PP

Question 1 : Réaction nette de la chaîne PP-I

Principe

La question demande le bilan final de la chaîne de réactions. Il ne s'agit pas de détailler chaque étape intermédiaire, mais de montrer les "ingrédients" de départ (les réactifs) et les "produits" finaux.

Mini-Cours

La chaîne PP-I la plus simple fusionne quatre protons pour former un noyau d'hélium. Au cours de ce processus, deux protons doivent se transformer en neutrons. Cette transformation s'accompagne de l'émission d'un positron (\(e^+\)) pour conserver la charge électrique et d'un neutrino électronique (\(\nu_e\)) pour conserver le nombre leptonique.

Formule(s)

Bilan de la réaction

Où \(p^+\) est un proton, \(^4\text{He}\) est un noyau d'hélium, \(e^+\) un positron, \(\nu_e\) un neutrino électronique, et \(Q\) l'énergie libérée.

Réflexions

Cette équation est au cœur du fonctionnement des étoiles de type solaire. Elle montre comment la matière (hydrogène) est convertie en un autre type de matière (hélium) et en énergie pure, qui soutient l'étoile contre l'effondrement gravitationnel et la fait briller.

Résultat Final

Question 2 : Calcul de l'énergie libérée

Principe (le concept physique)

L'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire provient d'une conversion de masse en énergie. La masse totale des produits finaux est légèrement inférieure à la masse totale des réactifs initiaux. Cette différence, appelée "défaut de masse", est libérée sous forme d'énergie selon la célèbre équation d'Einstein, \(E = mc^2\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Ce défaut de masse est directement lié à l'énergie de liaison nucléaire. Un noyau comme l'hélium-4 est plus stable que quatre protons séparés. Pour le former, les protons doivent "renoncer" à une partie de leur masse, qui est convertie en l'énergie qui lie les nucléons (protons et neutrons) ensemble. Plus l'énergie de liaison par nucléon est élevée, plus le noyau est stable.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Face à un problème de bilan énergétique, la première étape est toujours d'identifier clairement les états initial et final. Listez tous les réactifs et leurs masses, puis tous les produits et leurs masses. La différence vous donnera la clé du calcul. Soyez méticuleux avec les unités.

Normes (la référence réglementaire)

En physique nucléaire, les "normes" sont les lois fondamentales de conservation. Nous nous appuyons ici sur la conservation de la masse-énergie, un principe fondamental de la relativité restreinte, qui stipule que la quantité totale de masse et d'énergie dans un système isolé reste constante.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule du défaut de masse

Formule de l'équivalence masse-énergie

Hypothèses (le cadre du calcul)

Pour ce calcul, nous faisons les hypothèses suivantes :

- Les valeurs des masses fournies sont considérées comme exactes et précises.

- La masse des neutrinos est négligeable et leur énergie cinétique n'est pas incluse dans ce calcul direct du défaut de masse.

- Nous ne tenons pas compte de l'énergie issue de l'annihilation des positrons avec les électrons ambiants, qui contribue pourtant à l'énergie totale libérée dans l'étoile.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons les masses fournies dans l'énoncé.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse de 4 protons | \(4 \times m_p\) | \(4 \times 1.007276\) | \(\text{u.m.a}\) |

| Masse du noyau d'Hélium-4 | \(m_{\text{He}}\) | \(4.002603\) | \(\text{u.m.a}\) |

| Facteur de conversion | \(\text{u.m.a en énergie}\) | \(931.5\) | \(\text{MeV/c}^2\) |

Astuces(Pour aller plus vite)

Avant tout calcul, vérifiez l'ordre de grandeur. La masse finale (Hélium-4) doit être inférieure à la masse initiale (4 protons). Si ce n'est pas le cas, la réaction ne pourrait pas libérer d'énergie et ne serait pas spontanée. C'est une vérification rapide pour éviter les erreurs de signe.

Schéma (Avant les calculs)

On peut visualiser la réaction sur une balance imaginaire, montrant que la masse diminue après la fusion.

Bilan de Masse de la Fusion

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Calcul de la masse des réactifs

Étape 2 : Calcul du défaut de masse (\(\Delta m\))

Étape 3 : Conversion de la masse en énergie

Schéma (Après les calculs)

Le résultat peut être visualisé sur un diagramme d'énergie, montrant la transition d'un état de masse/énergie élevé à un état plus bas et plus stable.

Diagramme Énergétique de la Réaction

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'énergie de 24.68 MeV peut sembler faible, mais elle est libérée par seulement quatre protons. Le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde, ce qui correspond à un nombre astronomique de réactions. La somme de ces énergies individuelles est ce qui produit la formidable puissance du Soleil et des autres étoiles.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas oublier que la masse des réactifs est celle de quatre protons. Une erreur fréquente est de n'en considérer qu'un. Assurez-vous également d'utiliser les masses des noyaux et non les masses atomiques si le bilan des électrons/positrons n'est pas fait. Enfin, la conversion des unités (u.m.a vers MeV) doit être effectuée avec le bon facteur.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La source de l'énergie stellaire est la conversion de la masse en énergie (\(E=mc^2\)).

- Cette conversion est possible car la masse des produits de fusion (ex: Hélium) est inférieure à la masse des réactifs (ex: Hydrogène).

- Le calcul se fait en trois étapes : masse initiale, défaut de masse, conversion en énergie.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La célèbre équation \(E=mc^2\) a été publiée par Albert Einstein en 1905, mais il a fallu attendre les travaux de physiciens comme Arthur Eddington dans les années 1920 pour suggérer que ce mécanisme était la source d'énergie des étoiles, résolvant ainsi une énigme majeure de l'astronomie de l'époque.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Sachant que la masse d'un noyau de Deutérium (\(^2\)H) est de 2.0141 u.m.a et celle d'un noyau de Tritium (\(^3\)H) est de 3.0160 u.m.a, calculez l'énergie libérée (en MeV) par la réaction de fusion \(^2\text{H} + \, ^3\text{H} \rightarrow \, ^4\text{He} + n\), où \(n\) est un neutron de masse 1.0087 u.m.a.

Question 3 : Rôle du carbone dans le cycle CNO

Principe

Un catalyseur est une substance qui participe à une réaction chimique ou nucléaire, en augmente la vitesse, mais qui est régénérée à la fin du processus. Il n'apparaît donc pas dans le bilan global de la réaction.

Mini-Cours

Dans le cycle CNO, un noyau de Carbone-12 (\(^{12}\)C) capture un proton, initiant une série de réactions impliquant des isotopes de l'azote (N) et de l'oxygène (O). Après plusieurs étapes de captures de protons et de désintégrations bêta, un noyau d'hélium est éjecté et le noyau initial de Carbone-12 est restitué, prêt à commencer un nouveau cycle. Le carbone agit donc comme une "base" sur laquelle les protons s'assemblent pour former de l'hélium.

Réflexions

La nature catalytique du cycle CNO explique pourquoi il nécessite une "métallicité" initiale (la présence d'éléments plus lourds que l'hélium) dans l'étoile pour fonctionner. Les toutes premières étoiles de l'Univers, composées quasi uniquement d'hydrogène et d'hélium, ne pouvaient pas utiliser ce cycle.

Résultat Final

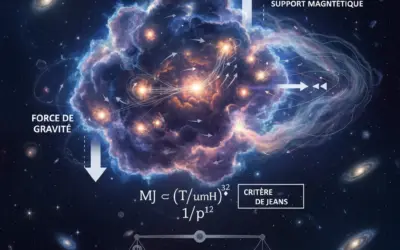

Question 4 : Comparaison des taux de production d'énergie

Principe (le concept physique)

La vitesse des réactions de fusion nucléaire est extraordinairement sensible à la température. Cette sensibilité n'est pas la même pour tous les types de réactions. Nous allons quantifier à quel point le cycle CNO s'accélère plus vite que la chaîne PP lorsque la température augmente, en comparant deux environnements stellaires distincts.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La dépendance en température provient de la barrière coulombienne. Les noyaux, étant chargés positivement, se repoussent. Pour fusionner, ils doivent avoir une énergie cinétique (et donc une température) suffisante pour surmonter cette répulsion. Le cycle CNO implique des réactions avec des noyaux de Carbone (\(Z=6\)) et d'Azote (\(Z=7\)), dont la charge est bien plus élevée que celle d'un simple proton (\(Z=1\)). Vaincre leur barrière coulombienne requiert des températures beaucoup plus hautes, ce qui rend le processus extrêmement dépendant d'une petite variation de température dans cette gamme critique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Lorsque vous comparez une même relation physique dans deux scénarios différents, la meilleure approche est souvent de calculer le rapport. Cela permet d'éliminer les constantes de proportionnalité et d'isoler l'effet du paramètre qui change (ici, la température). C'est une technique puissante et très courante en sciences.

Normes (la référence réglementaire)

Les lois de puissance utilisées (\(\epsilon \propto T^n\)) sont des approximations issues de la physique statistique et de la mécanique quantique (effet tunnel), qui décrivent la probabilité de collision et de fusion entre les particules dans le plasma stellaire. Les exposants 4 et 17 sont des valeurs empiriques valables pour les gammes de températures étudiées.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Loi de puissance pour la chaîne PP

Loi de puissance pour le cycle CNO

Ratio des taux de production d'énergie

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que les constantes de proportionnalité, la densité (\(\rho\)), et les fractions massiques en hydrogène (\(X\)) et en éléments CNO (\(X_{CNO}\)) sont les mêmes pour les deux étoiles, afin d'isoler uniquement l'effet de la température. C'est une simplification importante, mais elle permet de mettre en évidence la physique fondamentale.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température Étoile A | \(T_A\) | \(15 \times 10^6\) | \(\text{K}\) |

| Température Étoile B | \(T_B\) | \(35 \times 10^6\) | \(\text{K}\) |

Astuces(Pour aller plus vite)

Avant de vous lancer dans le calcul avec l'exposant 13, simplifiez le rapport des températures (\(35/15\)). Travailler avec des nombres plus simples comme 7/3 ou 2.33 réduit les risques d'erreurs de frappe sur la calculatrice.

Schéma (Avant les calculs)

Un graphique logarithmique est idéal pour visualiser des lois de puissance. Il montre comment le taux d'énergie du CNO (pente de 17) augmente beaucoup plus vite que celui de la chaîne PP (pente de 4).

Sensibilité à la Température (Échelle Log-Log)

Calcul(s) (l'application numérique)

Mise en place du rapport des ratios

Application numérique

Schéma (Après les calculs)

Ce calcul illustre le "point de croisement" où le cycle CNO dépasse la chaîne PP. Pour l'étoile A, la production d'énergie est dominée par PP. Pour l'étoile B, la production est écrasante en faveur du CNO, comme le montre le diagramme suivant.

Dominance Énergétique par Étoile

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat est colossal. Il montre que pour une augmentation de la température d'un facteur d'environ 2.3, le cycle CNO devient plus de deux millions de fois plus important par rapport à la chaîne PP. C'est cette sensibilité extrême à la température qui explique pourquoi la structure interne et l'évolution des étoiles massives sont radicalement différentes de celles des étoiles de faible masse.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale source d'erreur est le calcul d'une puissance élevée. Assurez-vous d'utiliser correctement la fonction puissance (\(x^y\) ou `pow(x,y)`) de votre calculatrice. Une petite erreur sur le rapport des températures sera amplifiée de manière énorme par l'exposant 13.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Les taux de fusion nucléaire sont décrits par des lois de puissance de la température (\(T^n\)).

- L'exposant 'n' est beaucoup plus grand pour les réactions impliquant des noyaux lourds (CNO) que pour celles n'impliquant que des protons (PP).

- Cette différence de sensibilité à la température est la raison fondamentale qui sépare le fonctionnement des étoiles de faible et de haute masse.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les modèles d'évolution stellaire sont de gigantesques codes informatiques qui résolvent les équations de la structure stellaire. Ces lois de puissance pour les taux de réaction y sont implémentées pour calculer, seconde par seconde, comment une étoile évolue au cours de milliards d'années. La précision de ces exposants est cruciale pour prédire correctement la durée de vie d'une étoile.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Supposons qu'une autre réaction, le "cycle X", ait un taux de production d'énergie proportionnel à \(T^{10}\). De combien de fois le ratio \(\epsilon_X / \epsilon_{PP}\) serait-il plus grand dans l'étoile B que dans l'étoile A ? (L'exposant résultant du rapport sera \(10-4=6\)).

Outil Interactif : Dominance de la Fusion

Utilisez le curseur pour faire varier la masse de l'étoile. Observez comment la température centrale évolue et comment la contribution de chaque mécanisme de fusion change radicalement.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la principale raison pour laquelle la chaîne PP domine dans les étoiles de faible masse comme le Soleil ?

2. Quel élément est un catalyseur dans le cycle CNO ?

3. Si la température centrale d'une étoile double, par quel facteur approximatif le taux d'énergie du cycle CNO (\(\propto T^{17}\)) est-il multiplié ?

4. Le bilan net de la chaîne PP et du cycle CNO est...

- Nucléosynthèse Stellaire

- Processus par lequel les étoiles créent de nouveaux éléments chimiques par fusion nucléaire en leur sein.

- Chaîne Proton-Proton (PP)

- Série de réactions de fusion nucléaire qui convertit l'hydrogène en hélium, principale source d'énergie des étoiles de faible masse.

- Cycle CNO

- Cycle de réactions de fusion catalytiques qui convertit l'hydrogène en hélium, dominant dans les étoiles massives.

- Catalyseur

- Substance qui augmente la vitesse d'une réaction sans être consommée dans le processus.

D’autres exercices d’astrophysique stellaire:

0 commentaires