La Zone d’Habitabilité Circumstellaire

Contexte : L'étude de l'ExoplanèteUne planète qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Kepler-186f.

La quête de mondes au-delà de notre système solaire a révélé des milliers d'exoplanètes. Parmi elles, certaines retiennent particulièrement l'attention car elles se situent dans la Zone d'HabitabilitéLa région autour d'une étoile où les conditions de température pourraient permettre à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète., une région ni trop proche, ni trop éloignée de leur étoile, où l'eau liquide pourrait exister en surface. Cet exercice se concentre sur Kepler-186f, une planète de taille terrestre orbitant une étoile naine rouge, pour déterminer si elle est une candidate potentielle à l'habitabilité.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer des concepts astrophysiques fondamentaux pour évaluer le potentiel d'habitabilité d'une exoplanète en calculant les frontières de la zone habitable de son étoile.

Objectifs Pédagogiques

- Définir et comprendre le concept de zone d'habitabilité circumstellaire.

- Calculer les limites interne et externe de la zone d'habitabilité pour une étoile donnée.

- Comparer la position d'une exoplanète à ces limites pour évaluer son statut.

- Comprendre les simplifications et les limites du modèle utilisé.

Données de l'étude

Fiche Technique du Système

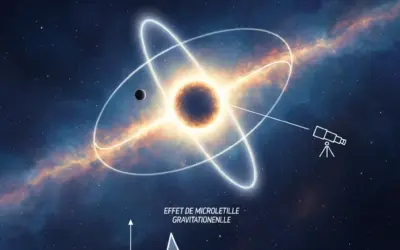

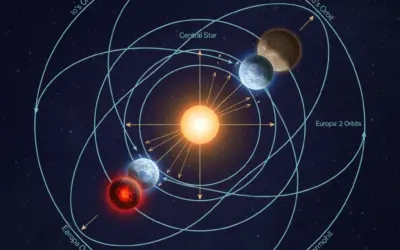

Schéma du Système Kepler-186

| Paramètre | Description | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(L_*\) | Luminosité de l'étoile Kepler-186 | 0.055 | Luminosité Solaire (\(L_☉\)) |

| \(a_p\) | Demi-grand axe de l'orbite de Kepler-186f | 0.432 | Unité Astronomique (UA) |

| \(L_☉\) | Luminosité du Soleil (constante) | \(3.828 \times 10^{26}\) | Watts |

Questions à traiter

- Calculer la distance de la limite interne (\(d_{\text{int}}\)) de la zone d'habitabilité de Kepler-186 en Unités Astronomiques (UA).

- Calculer la distance de la limite externe (\(d_{\text{ext}}\)) de la zone d'habitabilité de Kepler-186 en Unités Astronomiques (UA).

- En vous basant sur vos calculs, déterminez si Kepler-186f se trouve dans la zone d'habitabilité de son étoile. Justifiez votre réponse.

- Discutez des principaux facteurs, non pris en compte dans ce modèle simple, qui pourraient influencer l'habitabilité réelle de Kepler-186f.

Les bases de la Zone d'Habitabilité

La zone d'habitabilité est définie par le flux d'énergie (ou éclairement) reçu par une planète. Ce flux doit être suffisant pour maintenir l'eau à l'état liquide. Les limites de cette zone sont donc directement liées à la Luminosité StellaireLa quantité totale d'énergie émise par une étoile par unité de temps..

1. Modèle Simplifié de la Zone d'Habitabilité

Pour une étoile donnée, on peut estimer les limites de sa zone habitable en la comparant à celle du Soleil. Les distances sont proportionnelles à la racine carrée du rapport de luminosité entre l'étoile et le Soleil. Les limites pour le système solaire sont estimées à environ 0.95 UA (limite interne chaude) et 1.4 UA (limite externe froide).

2. Formules des Limites

Les formules simplifiées pour les limites interne (\(d_{\text{int}}\)) et externe (\(d_{\text{ext}}\)) sont :

\[ d_{\text{int}} = \sqrt{\frac{L_*}{L_☉}} \times 0.95 \text{ UA} \]

\[ d_{\text{ext}} = \sqrt{\frac{L_*}{L_☉}} \times 1.4 \text{ UA} \]

Correction : La Zone d’Habitabilité Circumstellaire

Question 1 : Calculer la limite interne (\(d_{\text{int}}\)) de la zone d'habitabilité.

Principe (le concept physique)

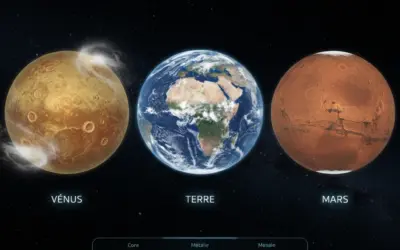

Le but est de trouver la distance minimale à l'étoile Kepler-186 où une planète pourrait encore maintenir de l'eau liquide. Si elle est plus proche, l'énergie reçue est si intense que les océans s'évaporeraient, créant un effet de serre irréversible (comme sur Vénus), rendant la planète inhabitable. Cette limite est donc la "frontière chaude".

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'énergie qu'une planète reçoit de son étoile diminue avec le carré de la distance. La zone habitable est définie par une fourchette de flux énergétiques. Pour trouver les distances correspondantes pour n'importe quelle étoile, on peut utiliser une loi de proportionnalité simple : la distance est proportionnelle à la racine carrée de la luminosité de l'étoile. Si une étoile est 4 fois moins lumineuse que le Soleil, sa zone habitable sera \(\sqrt{4}=2\) fois plus proche.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Voyez ce problème comme un simple exercice de "mise à l'échelle". Nous connaissons la taille de la zone habitable pour une étoile de luminosité 1 (notre Soleil), et nous voulons trouver la taille pour une étoile d'une autre luminosité. La formule n'est qu'une traduction mathématique de cette mise à l'échelle.

Normes (la référence réglementaire)

En astrophysique, il n'y a pas de "norme" réglementaire comme en génie civil. Cependant, les valeurs de 0.95 UA et 1.4 UA sont des consensus issus de modèles de recherche scientifique, notamment ceux de Kasting et al. (1993), qui font référence dans le domaine. Ce sont des standards de la communauté scientifique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

L'outil mathématique pour résoudre cette question est la formule de mise à l'échelle pour la limite interne de la zone d'habitabilité.

Hypothèses (le cadre du calcul)

Ce modèle simple repose sur plusieurs hypothèses importantes : l'orbite de la planète est considérée comme circulaire, l'atmosphère de la planète est similaire à celle de la Terre, et on ne tient pas compte d'autres facteurs comme l'albédo (réflectivité) de la planète.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

La seule donnée numérique nécessaire est le rapport de luminosité de l'étoile Kepler-186 par rapport à notre Soleil.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Rapport de luminosité | \(L_*/L_☉\) | 0.055 | (sans dimension) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Puisque la luminosité de Kepler-186 est bien inférieure à 1, attendez-vous à ce que la racine carrée soit aussi un nombre inférieur à 1, et donc que la zone habitable soit beaucoup plus proche de l'étoile que celle du Soleil. Cela vous donne un ordre de grandeur pour vérifier votre résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Avant de calculer, visualisons le problème : nous avons l'étoile et une zone "chaude" inconnue que nous cherchons à délimiter.

Détermination de la Frontière Chaude

Calcul(s) (l'application numérique)

Nous insérons la valeur numérique du rapport de luminosité dans la formule et effectuons le calcul étape par étape.

Calcul de la limite interne

Schéma (Après les calculs)

Le schéma mis à jour montre la position calculée de la limite interne de la zone habitable.

Position de la Frontière Chaude

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat de 0.22 UA signifie que la zone "juste bien" pour la vie autour de Kepler-186 commence extrêmement près de l'étoile, bien plus près que l'orbite de Mercure dans notre système solaire (environ 0.39 UA). Cela est logique pour une étoile aussi peu lumineuse.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier de prendre la racine carrée de la luminosité. Si vous multipliez 0.055 par 0.95, vous obtiendrez un résultat beaucoup trop petit et physiquement incorrect. La relation n'est pas linéaire !

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : La distance de la zone habitable dépend de la luminosité de l'étoile.

- Formule Essentielle : \( d \propto \sqrt{L_*} \).

- Point de Vigilance Majeur : Ne pas oublier la racine carrée.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le concept de "zone de Vénus" est parfois utilisé pour décrire la région intérieure à la zone habitable, où une planète de type terrestre subirait inévitablement un effet de serre galopant, la transformant en un enfer comme Vénus, même si elle commençait avec des océans.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait la limite interne pour une étoile avec une luminosité de 0.1 \(L_☉\) ?

Question 2 : Calculer la limite externe (\(d_{\text{ext}}\)) de la zone d'habitabilité.

Principe (le concept physique)

Il s'agit de déterminer la distance maximale à l'étoile où une planète pourrait maintenir de l'eau liquide. Au-delà de cette "frontière froide", le flux d'énergie de l'étoile devient trop faible. Même avec une atmosphère riche en gaz à effet de serre, la planète gèlerait complètement, comme Mars aujourd'hui.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La limite externe est déterminée par le point où même un effet de serre maximal (par une atmosphère saturée en CO₂) ne suffit plus à maintenir la température de surface au-dessus de 0°C. Les flocons de CO₂ commenceraient à se former dans la haute atmosphère, augmentant la réflectivité de la planète (albédo) et la refroidissant encore plus vite, conduisant à une glaciation globale.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La logique de calcul est exactement la même que pour la question 1. Vous ne changez qu'une seule valeur dans la formule : la distance de référence pour la limite externe. C'est un excellent moyen de renforcer la méthode de mise à l'échelle.

Normes (la référence réglementaire)

Comme pour la limite interne, la valeur de 1.4 UA est un standard scientifique issu des mêmes modèles de référence (Kasting et al.). Des modèles plus récents ont ajusté cette valeur, mais 1.4 UA reste une excellente approximation pour un premier calcul.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule est quasi identique à la précédente, seule la constante de référence change.

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont les mêmes que pour la question 1 : orbite circulaire, atmosphère de type terrestre, albédo non pris en compte, etc. L'hypothèse la plus forte ici est celle d'une atmosphère capable de produire un effet de serre maximal.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous réutilisons la donnée de luminosité de l'énoncé pour ce calcul.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Rapport de luminosité | \(L_*/L_☉\) | 0.055 | (sans dimension) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Vous avez déjà calculé la partie la plus "complexe" : la racine carrée de la luminosité. Réutilisez directement le résultat de la question 1 (\(\approx 0.2345\)) pour gagner du temps et éviter une nouvelle source d'erreur de calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Nous cherchons maintenant à placer la "frontière froide" de la zone habitable.

Détermination de la Frontière Froide

Calcul(s) (l'application numérique)

Nous appliquons la formule avec la valeur de référence de 1.4 UA.

Calcul de la limite externe

Schéma (Après les calculs)

Le schéma complet montre maintenant les deux limites calculées, définissant la largeur de la zone habitable.

Zone d'Habitabilité Complète

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La zone habitable de Kepler-186 est non seulement très proche de l'étoile, mais aussi très étroite : elle s'étend de 0.22 UA à 0.33 UA, soit une largeur d'à peine 0.11 UA. Cela signifie qu'une planète doit avoir une orbite très précise pour s'y trouver.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur à éviter est la même : oublier la racine carrée. Assurez-vous aussi d'utiliser la bonne constante de référence (1.4 pour la limite externe, et non 0.95).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : La limite externe est définie par la distance maximale où un effet de serre peut empêcher la glaciation totale.

- Méthode : Le calcul est identique à celui de la limite interne, seule la constante de référence change.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le "paradoxe du Soleil jeune et faible" est un mystère en géologie planétaire. Il y a 4 milliards d'années, le Soleil était 30% moins lumineux. Selon les modèles, la Terre aurait dû être une boule de glace. Pourtant, des preuves géologiques montrent la présence d'eau liquide. Cela suggère que l'atmosphère primitive de la Terre était beaucoup plus riche en gaz à effet de serre.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait la limite externe pour une étoile avec une luminosité de 0.5 \(L_☉\) ?

Question 3 : Kepler-186f est-elle dans la zone d'habitabilité ?

Principe (le concept physique)

L'objectif est purement géométrique : comparer une position (celle de la planète) à un intervalle (la zone habitable). Si la position se trouve dans l'intervalle, la condition est remplie. C'est comme vérifier si un point sur une carte se trouve bien à l'intérieur des frontières d'un pays.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

En mécanique céleste, l'orbite d'une planète est une ellipse. Le "demi-grand axe" (\(a_p\)) représente la distance moyenne de la planète à son étoile. Pour les planètes à faible excentricité (orbite quasi-circulaire), le demi-grand axe est une excellente approximation de sa distance à tout moment. La comparaison de cette valeur aux limites de la zone habitable est donc une première étape logique pour évaluer une planète.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La meilleure façon d'aborder cette question est de la visualiser. Dessinez une ligne droite représentant les distances, placez l'étoile à zéro, marquez les deux limites que vous avez calculées, puis placez la planète. La réponse deviendra alors évidente, sans risque de se tromper dans les inégalités.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de norme ici. C'est une application directe de la logique mathématique (comparaison de nombres) aux résultats physiques obtenus précédemment.

Formule(s) (l'outil mathématique)

L'outil mathématique est une double inégalité qui exprime la condition pour que la planète soit dans la zone habitable.

Hypothèses (le cadre du calcul)

L'hypothèse cruciale ici est que le demi-grand axe est une représentation fidèle de la distance de la planète à son étoile. Cela suppose que l'orbite n'est pas très excentrique (allongée), ce qui est une supposition raisonnable en première approche.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous compilons les résultats des questions précédentes avec la donnée de l'énoncé sur l'orbite de Kepler-186f.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Limite interne calculée | \(d_{\text{int}}\) | 0.22 | UA |

| Limite externe calculée | \(d_{\text{ext}}\) | 0.33 | UA |

| Demi-grand axe de Kepler-186f | \(a_p\) | 0.432 | UA |

Schéma (Avant les calculs)

Nous avons notre zone habitable. La question est maintenant : où se place la planète Kepler-186f ?

Où se trouve Kepler-186f ?

Calcul(s) (l'application numérique)

Nous vérifions si la valeur de \(a_p\) est comprise entre \(d_{\text{int}}\) et \(d_{\text{ext}}\).

Vérification de la limite interne

Vérification de la limite externe

Schéma (Après les calculs)

Le schéma final confirme notre conclusion : la planète orbite au-delà de la frontière froide que nous avons calculée.

Position de Kepler-186f

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Selon ce modèle simple, la planète est trop froide. Cependant, cela ne l'exclut pas définitivement. Comme nous le verrons dans la question 4, si Kepler-186f possède une atmosphère beaucoup plus dense que la Terre avec un fort effet de serre, elle pourrait tout de même avoir une température de surface permettant l'eau liquide. Notre modèle a des limites.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur classique est de mal interpréter l'inégalité. Il faut que la distance de la planète soit à la fois PLUS GRANDE que la limite interne ET PLUS PETITE que la limite externe. Si une seule de ces deux conditions est fausse, la planète est en dehors de la zone.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 3 :

- Méthode : Comparer la position de la planète (\(a_p\)) à l'intervalle [\(d_{\text{int}}\), \(d_{\text{ext}}\)].

- Conclusion : Le statut d'une planète (dans la zone ou non) est le résultat direct de cette comparaison.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'excentricité de l'orbite terrestre fait varier notre distance au Soleil d'environ 5 millions de kilomètres au cours de l'année. Bien que cela ait un effet mineur sur nos saisons (qui sont dues à l'inclinaison de l'axe), pour une planète proche des limites de sa zone habitable, une telle variation pourrait la faire entrer et sortir de la zone à chaque orbite !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Une planète orbite à 0.8 UA autour d'une étoile dont la Z.H. va de 0.7 à 1.2 UA. Est-elle habitable ?

Question 4 : Limites du modèle et autres facteurs d'habitabilité.

Principe

La notion de zone habitable est un concept de première approximation. Cette question vise à développer un esprit critique en identifiant les nombreux autres paramètres, en dehors de la distance à l'étoile, qui déterminent si une planète peut réellement abriter la vie.

Réflexions

Notre calcul est une simplification utile mais grossière. La véritable habitabilité dépend d'une interaction complexe de multiples facteurs :

- Atmosphère et Effet de Serre : Une atmosphère dense et riche en gaz à effet de serre (comme le CO₂, le méthane) peut réchauffer significativement une planète et "étendre" la limite externe de la zone habitable. C'est le facteur le plus important qui explique pourquoi les modèles plus complexes placent Kepler-186f DANS la zone habitable.

- Albédo planétaire : La réflectivité de la surface (glace, nuages, océans) détermine la quantité d'énergie absorbée. Un albédo élevé refroidit la planète.

- Activité géologique : Un volcanisme actif peut recycler des composés chimiques essentiels et maintenir une atmosphère.

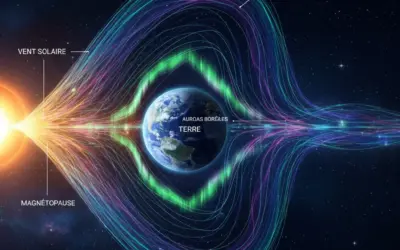

- Champ magnétique : Un bouclier magnétique protège l'atmosphère des vents stellaires, particulièrement violents pour les naines rouges comme Kepler-186.

- Rotation de la planète : Une rotation synchrone (montrant toujours la même face à l'étoile) peut entraîner des températures extrêmes, bien que l'atmosphère puisse redistribuer la chaleur.

Le saviez-vous ?

Les modèles plus récents et complexes (par ex. de Kopparapu et al., 2013) placent la limite externe de la zone habitable du Soleil jusqu'à 1.7 UA. En appliquant ces modèles plus sophistiqués, qui tiennent compte de la physique des atmosphères, Kepler-186f se retrouve bien dans la zone habitable de son étoile. Cela montre l'importance de ne pas s'arrêter à une seule formule !

Résultat Final

Outil Interactif : Simulateur de Zone Habitable

Utilisez les curseurs pour faire varier la luminosité de l'étoile et l'orbite de la planète. Observez comment la zone habitable se déplace et si la planète se trouve à l'intérieur.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si une étoile est beaucoup plus lumineuse que le Soleil, sa zone d'habitabilité sera :

2. Quel est le facteur le plus critique pour qu'une planète dans la zone habitable puisse réellement avoir de l'eau liquide ?

3. Les naines rouges comme Kepler-186 sont les étoiles les plus communes. Pourquoi la vie pourrait y être difficile ?

4. Qu'est-ce que l'albédo d'une planète ?

5. Le concept de "Zone d'Habitabilité" est basé sur la présence potentielle de :

- Zone d'Habitabilité Circumstellaire

- Souvent appelée "zone Boucles d'or", c'est la région orbitale autour d'une étoile où la température à la surface d'une planète permettrait à l'eau d'exister à l'état liquide, condition jugée essentielle à l'émergence de la vie telle que nous la connaissons.

- Exoplanète

- Une planète située en dehors de notre système solaire, en orbite autour d'une autre étoile.

- Luminosité Stellaire (\(L_*\))

- La quantité totale d'énergie rayonnée par une étoile sur toutes les longueurs d'onde par unité de temps. Elle est souvent exprimée en multiples de la luminosité du Soleil (\(L_☉\)).

- Unité Astronomique (UA)

- Une unité de distance utilisée en astronomie, égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 149.6 millions de kilomètres.

D’autres exercices de Planétologie:

0 commentaires