Détection d'Exoplanètes : La Méthode des Vitesses Radiales

Contexte : L'étude de l'étoile 51 Pegasi.

Nous sommes des astronomes observant l'étoile 51 Pegasi, une étoile de type solaire. Grâce à des observations spectroscopiques précises, nous avons détecté une variation périodique de sa vitesse radialeVitesse d'un objet dans la direction de la ligne de visée. Une vitesse positive signifie que l'objet s'éloigne, une vitesse négative qu'il se rapproche.. Cette variation suggère la présence d'un corps massif en orbite : une exoplanète. Cet exercice vous guidera à travers les calculs pour caractériser ce compagnon invisible.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre comment l'effet Doppler-FizeauDécalage de la fréquence d'une onde (lumineuse ou sonore) entre la mesure à l'émission et la mesure à la réception, lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps., un principe fondamental de la physique, devient un outil puissant pour découvrir des mondes au-delà de notre système solaire.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le principe de la détection d'exoplanètes par la méthode des vitesses radiales.

- Analyser une courbe de vitesse radiale pour extraire la période orbitale et l'amplitude de la vitesse.

- Appliquer la troisième loi de Kepler pour calculer la distance de l'exoplanète à son étoile.

- Estimer la masse minimale de l'exoplanète et interpréter ce résultat.

Données de l'étude

Fiche Technique de l'Étoile

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Nom de l'étoile | 51 Pegasi |

| Type spectral | G2.5V (similaire au Soleil) |

| Masse stellaire (\(M_{\star}\)) | \(1.11 \, M_{\odot}\) (masses solaires) |

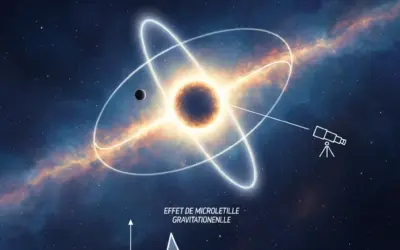

Schéma de l'Effet Doppler

| Paramètre mesuré | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Amplitude de la vitesse radiale | K | 55.9 | m/s |

| Période du signal | P | 4.23 | jours |

Questions à traiter

- Convertir la période orbitale (P) de la planète de jours en secondes.

- Calculer le demi-grand axe (a) de l'orbite de la planète en Unités Astronomiques (UA).

- Quelle est la vitesse orbitale de l'étoile (\(v_{\star}\)) autour du barycentre du système ?

- Calculer la masse minimale de la planète (\(M_p \sin i\)) en kilogrammes.

- Comparer cette masse à celle de Jupiter (\(M_J \approx 1.9 \times 10^{27}\) kg) et conclure sur la nature de cette exoplanète.

Les bases de la planétologie

Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de deux outils principaux : la loi de la gravitation universelle de Newton, qui se traduit par la troisième loi de Kepler, et le principe de la conservation de la quantité de mouvement.

1. Troisième Loi de Kepler (version de Newton)

Cette loi relie la période de révolution (P) d'un corps autour d'un autre au demi-grand axe (a) de son orbite et à la masse totale du système (\(M_{\star} + M_p\)). Pour les systèmes exoplanétaires, la masse de la planète est négligeable devant celle de l'étoile (\(M_p \ll M_{\star}\)).

\[ P^2 \approx \frac{4\pi^2}{G M_{\star}} a^3 \]

Où G est la constante gravitationnelle (\(6.674 \times 10^{-11} \, \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2\)).

2. Calcul de la Masse Minimale de la Planète

En combinant la conservation de la quantité de mouvement et la loi de Kepler, on obtient une formule directe pour la masse de la planète. L'amplitude de la vitesse de l'étoile K est directement \(v_{\star}\). Le facteur \(\sin i\) vient du fait que l'on ne mesure que la composante de la vitesse dans notre ligne de visée (l'inclinaison \(i\) du système est inconnue).

\[ M_p \sin i = \frac{M_{\star}^{2/3} P^{1/3} K}{(2\pi G)^{1/3}} \]

Correction : La Méthode des Vitesses Radiales

Question 1 : Convertir la période orbitale (P) de jours en secondes.

Principe

Le concept physique ici est l'homogénéité des unités. Pour que les lois de la physique s'appliquent correctement, toutes les grandeurs d'une formule doivent être exprimées dans un système d'unités cohérent, ici le Système International (SI), où l'unité de temps est la seconde.

Mini-Cours

Le Système International d'unités (SI) est le système métrique moderne, standardisé au niveau mondial. Il est fondé sur sept unités de base : le mètre (longueur), le kilogramme (masse), la seconde (temps), l'ampère (courant électrique), le kelvin (température), la mole (quantité de matière) et la candela (intensité lumineuse). Toutes les autres unités (comme le Newton pour la force) en sont dérivées. En astrophysique, bien qu'on utilise des unités pratiques (année-lumière, masse solaire), les calculs fondamentaux requièrent une conversion en unités SI.

Remarque Pédagogique

Prenez toujours le réflexe de vérifier et de convertir vos unités avant de vous lancer dans un calcul. Une simple erreur de conversion est la source la plus fréquente d'échec dans les exercices de physique. Listez vos données d'entrée et à côté, leur valeur convertie en SI.

Normes

La définition de la seconde et des autres unités de base est régie par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) suivant les conventions du SI. L'utilisation de ce système est une norme de fait dans toutes les publications scientifiques et techniques pour assurer la reproductibilité et la comparabilité des résultats.

Formule(s)

Relation de conversion

Définition du facteur de conversion

Hypothèses

Pour cette conversion, nous n'avons pas besoin d'hypothèses physiques, mais nous nous basons sur la définition standard et constante d'un jour (24 heures), d'une heure (60 minutes) et d'une minute (60 secondes).

Donnée(s)

La seule donnée nécessaire est la période P extraite de la courbe de vitesse radiale.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Période du signal | P | 4.23 | jours |

Astuces

Pour mémoriser le facteur de conversion, rappelez-vous qu'il y a 86 400 secondes dans un jour (24 x 3600). C'est un nombre utile à connaître par cœur pour gagner du temps.

Schéma (Avant les calculs)

La conversion représente le passage d'une mesure de temps à une autre.

Conversion d'unités de temps

Calcul(s)

Application numérique

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est visualisé dans le bloc ci-dessous.

Résultat de la Conversion

Réflexions

Le résultat, plus de 365 000 secondes, est un grand nombre qui peut être difficile à appréhender. C'est pourquoi les astronomes utilisent le "jour" comme unité pratique pour communiquer. Cependant, pour les calculs, la rigueur du SI est indispensable pour ne pas mélanger des grandeurs incompatibles.

Points de vigilance

Attention à ne pas oublier une des étapes de la conversion (heures, minutes, secondes). Une erreur courante est de multiplier par 24x60 au lieu de 24x60x60.

Points à retenir

- La cohérence des unités est la première règle en calcul scientifique.

- L'unité de temps du Système International est la seconde.

- Facteur de conversion : 1 jour = 86 400 secondes.

Le saviez-vous ?

La définition moderne de la seconde n'est plus basée sur la rotation de la Terre (qui n'est pas parfaitement régulière), mais sur les propriétés de l'atome de Césium 133. Une seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de cet atome.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Une autre exoplanète, HD 209458 b, a une période de 3.52 jours. Quelle est sa période en secondes ?

Question 2 : Calculer le demi-grand axe (a) de l'orbite de la planète en Unités Astronomiques (UA).

Principe

Le concept physique est la troisième loi de Kepler, qui est une conséquence de la loi de la gravitation universelle de Newton. Elle énonce qu'il existe une relation mathématique stricte entre la durée d'une orbite (la période P) et la taille de cette orbite (le demi-grand axe a), gouvernée par la masse de l'objet central (l'étoile).

Mini-Cours

Johannes Kepler a d'abord trouvé cette loi empiriquement au 17ème siècle en observant les planètes du système solaire. Il a constaté que pour toutes les planètes, le rapport \(P^2/a^3\) était constant. Isaac Newton a ensuite démontré que cette constante dépendait de la masse de l'objet central (le Soleil) et de la constante de gravitation G. Cette généralisation permet d'appliquer la loi à n'importe quel système à deux corps, comme une étoile et son exoplanète.

Remarque Pédagogique

Lorsque vous manipulez une équation comme celle de Kepler, assurez-vous d'isoler correctement la variable que vous cherchez (ici, 'a') avant de remplacer les valeurs numériques. Cela vous évitera des erreurs de calcul avec les exposants et les racines.

Normes

Les calculs de mécanique céleste suivent les lois de Newton. Les constantes utilisées, comme G, sont des valeurs standardisées internationalement par le CODATA (Committee on Data for Science and Technology). L'Unité Astronomique (UA) est également une unité standardisée par l'Union Astronomique Internationale (UAI).

Formule(s)

Loi de Kepler et isolement de 'a'

Hypothèses

Le calcul repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices :

- L'orbite est considérée comme circulaire (demi-grand axe 'a' = rayon 'r').

- La masse de la planète est négligeable par rapport à celle de l'étoile (\(M_p \ll M_{\star}\)).

- Le système est isolé et n'est pas perturbé par d'autres corps célestes.

Donnée(s)

Nous avons besoin de la masse de l'étoile en kg, de la période en secondes, et de la constante gravitationnelle.

- \(P = 365472 \, \text{s}\)

- \(M_{\star} = 1.11 \, M_{\odot} \approx 2.208 \times 10^{30} \, \text{kg}\)

- \(G = 6.674 \times 10^{-11} \, \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2\)

Astuces

Pour éviter de manipuler des puissances 1/3 sur votre calculatrice, vous pouvez utiliser la fonction \(x^y\) avec y = (1/3) ou y \(\approx\) 0.33333. Faites attention aux parenthèses lors du calcul du numérateur et du dénominateur pour respecter les priorités opératoires.

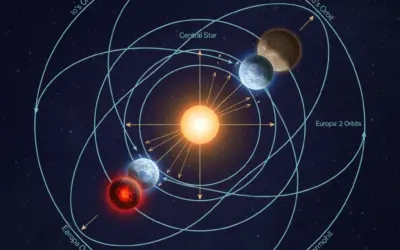

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma représente l'orbite de la planète autour de l'étoile. La grandeur 'a' que nous cherchons est le rayon de cette orbite (en supposant qu'elle soit circulaire).

Orbite planétaire

Calcul(s)

Calcul du demi-grand axe en mètres

Conversion en Unités Astronomiques (UA)

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma met en perspective la petite orbite de 51 Pegasi b par rapport à celle de Mercure dans notre propre système solaire.

Comparaison des Orbites

Réflexions

Ce résultat est très intéressant. La planète orbite à seulement 0.053 UA de son étoile, soit près de 8 fois plus près que Mercure ne l'est du Soleil (0.39 UA). Cette extrême proximité, combinée à sa masse que nous calculerons plus tard, la classe dans la catégorie des "Jupiters chauds", des planètes qui ont remis en question les premiers modèles de formation planétaire.

Points de vigilance

Assurez-vous que toutes les unités sont en SI avant le calcul : masse en kg, période en s, G en N·m²/kg². L'erreur la plus commune est d'oublier de convertir la masse solaire en kg ou la période en secondes. Attention aussi à la racine cubique !

Points à retenir

- La 3ème loi de Kepler est un outil fondamental pour déterminer la taille des orbites.

- L'équation \(a = \sqrt[3]{(G M_{\star} P^2)/(4\pi^2)}\) est la clé de ce calcul.

- La proximité d'une planète par rapport à son étoile est une caractéristique majeure (zone habitable, etc.).

Le saviez-vous ?

Les "Jupiters chauds" comme 51 Pegasi b ont été une surprise totale pour les astronomes. Les théories supposaient que les géantes gazeuses ne pouvaient se former que loin de leur étoile, là où il fait assez froid pour que la glace se condense. Leur existence a conduit à développer des théories de "migration planétaire", où les planètes se forment loin puis se rapprochent de leur étoile au fil du temps.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

L'étoile Proxima Centauri a une masse de 0.12 \(M_{\odot}\). Sa planète, Proxima b, a une période de 11.2 jours. Quel est son demi-grand axe en UA ? (Pensez à tout convertir !)

Question 3 : Quelle est la vitesse orbitale de l'étoile (\(v_{\star}\)) autour du barycentre du système ?

Principe

L'amplitude K de la courbe de vitesse radiale représente la vitesse maximale de l'étoile le long de notre ligne de visée. En supposant une orbite circulaire (une bonne approximation dans de nombreux cas), cette amplitude K est directement la vitesse orbitale de l'étoile, \(v_{\star}\).

Donnée(s)

Il suffit de reprendre la valeur de K fournie dans l'énoncé.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Amplitude de la vitesse radiale | K | 55.9 | m/s |

Réflexions

Une vitesse de 55.9 m/s peut sembler élevée (environ 200 km/h), mais c'est la "danse" que l'étoile effectue à cause de l'attraction gravitationnelle de sa planète. C'est cette infime variation que les instruments modernes sont capables de détecter à des centaines d'années-lumière.

Résultat Final

Question 4 : Calculer la masse minimale de la planète (\(M_p \sin i\)) en kilogrammes.

Principe

Le concept physique fondamental est la conservation de la quantité de mouvement. L'étoile et la planète orbitent autour de leur centre de masse commun (le barycentre). Puisque l'étoile est beaucoup plus massive, elle bouge peu, mais ce petit mouvement est mesurable. En reliant le mouvement de l'étoile (que l'on mesure) à celui de la planète (que l'on ne voit pas), on peut déduire la masse de cette dernière.

Mini-Cours

Dans un système à deux corps, la relation des masses et des vitesses est \(M_{\star}v_{\star} = M_p v_p\). La vitesse de la planète, \(v_p\), peut être exprimée en fonction de la période et du demi-grand axe grâce à la mécanique orbitale (\(v_p = 2\pi a / P\)). En combinant cette relation avec la 3ème loi de Kepler, et après quelques manipulations algébriques, on isole la masse de la planète \(M_p\) pour arriver à la formule utilisée ici. Le terme \(\sin i\) apparaît car la méthode Doppler ne mesure que la composante de la vitesse qui est dans notre axe de vision.

Remarque Pédagogique

Cette formule peut sembler intimidante avec ses exposants fractionnaires. Le meilleur moyen de l'aborder est de calculer chaque terme séparément (le terme en \(M_{\star}\), le terme en \(P\), le terme en \(G\)) avant de les assembler. Cela réduit considérablement le risque d'erreur de saisie sur la calculatrice.

Normes

Les lois de la mécanique céleste de Newton et les constantes physiques (G) sont les seules "normes" qui régissent ce calcul. Il n'y a pas de code de construction, mais un cadre théorique universel.

Formule(s)

Formule de la masse minimale

Hypothèses

Les mêmes hypothèses que pour la question 2 s'appliquent :

- Orbite circulaire.

- \(M_p \ll M_{\star}\).

- La principale nouvelle hypothèse est que l'inclinaison orbitale \(i\) (l'angle entre notre ligne de visée et la normale au plan orbital) est inconnue.

Donnée(s)

Nous utilisons les données d'entrée et les résultats précédents, tous en unités SI.

- \(P = 365472 \, \text{s}\)

- \(M_{\star} \approx 2.208 \times 10^{30} \, \text{kg}\)

- \(K = 55.9 \, \text{m/s}\)

- \(G = 6.674 \times 10^{-11} \, \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2\)

Astuces

Plutôt que de calculer le dénominateur \((2\pi G)^{1/3}\) à chaque fois, vous pouvez noter sa valeur qui est approximativement \(7.48 \times 10^{-4}\) dans les unités SI. C'est une constante qui revient souvent dans ce type de calcul.

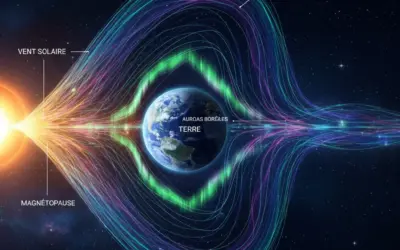

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma montre le barycentre (croix rouge), le centre de masse du système. L'étoile (en jaune) et la planète (en bleu) orbitent autour de ce point. La méthode des vitesses radiales mesure le mouvement de la grande étoile pour en déduire les propriétés de la petite planète.

Orbite autour du Barycentre

Calcul(s)

Calcul du terme de la masse stellaire

Calcul du terme de la période

Calcul du terme de la constante gravitationnelle

Assemblage final du calcul de la masse minimale

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma illustre l'effet de l'inclinaison (i). Si l'on voit le système par la tranche (i=90°), on mesure la pleine vitesse. Si le système est incliné, on ne mesure qu'une fraction de la vitesse (K = v sin i), ce qui mène à une sous-estimation de la masse.

Effet de l'Inclinaison Orbitale

Réflexions

Le résultat obtenu n'est pas la masse exacte, mais la masse "minimale". En effet, si le système est vu "de dessus" (\(i=0^\circ\)), l'étoile bouge mais sans s'approcher ni s'éloigner de nous : sa vitesse radiale est nulle et on ne détecte rien. Si le système est vu par la tranche (\(i=90^\circ, \sin i = 1\)), on mesure la totalité du mouvement et notre résultat est la masse réelle. Comme l'inclinaison est inconnue, \(M_p \sin i\) est la seule valeur que l'on peut calculer avec certitude.

Points de vigilance

Le calcul des puissances fractionnaires est délicat. Une erreur dans l'un des exposants (2/3 ou 1/3) faussera complètement le résultat. Vérifiez votre calcul plusieurs fois. Assurez-vous également que la constante G est bien au dénominateur sous la racine cubique.

Points à retenir

- La masse d'une exoplanète est déduite du mouvement de son étoile.

- La mesure est indirecte et dépend de la période (P) et de l'amplitude de vitesse (K).

- La méthode des vitesses radiales ne donne accès qu'à une masse minimale (\(M_p \sin i\)).

Le saviez-vous ?

Pour lever l'incertitude sur \(\sin i\) et connaître la masse exacte, les astronomes cherchent à combiner la méthode des vitesses radiales avec une autre : la méthode des transits. Si la planète passe devant son étoile (ce qui n'arrive que si \(i \approx 90^\circ\)), on peut mesurer son rayon. En connaissant le rayon et la masse, on peut même calculer la densité de la planète et en déduire sa composition (rocheuse, gazeuse...).

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Imaginez que pour le même système, on ait mesuré une amplitude de vitesse K deux fois plus faible (\(27.95 \, \text{m/s}\)). Quelle serait la masse minimale de la planète ?

Question 5 : Comparer cette masse à celle de Jupiter et conclure.

Principe

Le concept ici est la mise en perspective. Un résultat numérique brut (\(9.08 \times 10^{26} \, \text{kg}\)) est difficile à interpréter. En le comparant à un objet familier et pertinent (Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire), on peut immédiatement classifier l'objet découvert et comprendre sa nature physique.

Mini-Cours

Les exoplanètes sont classées en plusieurs grandes familles, souvent par analogie avec notre système solaire : les "Terres" ou "Super-Terres" (rocheuses), les "Neptunes chauds" (géantes de glace proches de leur étoile), et les "Jupiters chauds" ou "froids" (géantes gazeuses). La masse est le critère principal de cette classification. La masse de Jupiter (\(M_J\)) sert de référence pour la catégorie des géantes gazeuses.

Remarque Pédagogique

En sciences, conclure un exercice ne se limite pas à donner un chiffre. La dernière étape est toujours l'interprétation : "Qu'est-ce que ce chiffre signifie ?". Apprendre à comparer vos résultats à des valeurs de référence est une compétence essentielle.

Normes

Il n'y a pas de "norme" réglementaire, mais une convention scientifique. La masse de Jupiter (\(M_J\)) est une unité de masse standard en astronomie planétaire, définie par l'Union Astronomique Internationale (UAI) comme valant \(1.898 \times 10^{27} \, \text{kg}\).

Formule(s)

Rapport de masse

Hypothèses

Nous supposons que la valeur de la masse de Jupiter est une constante connue et précise, ce qui est le cas.

Donnée(s)

Nous utilisons le résultat de la question 4 et la masse de référence de Jupiter.

- \(M_p \sin i \approx 9.08 \times 10^{26} \, \text{kg}\)

- \(M_J \approx 1.90 \times 10^{27} \, \text{kg}\)

Astuces

Lors d'une division avec des puissances de 10, vous pouvez simplifier le calcul en traitant séparément les nombres et les exposants : \((9.08 / 1.90) \times 10^{(26-27)}\). Cela permet de vérifier rapidement l'ordre de grandeur du résultat.

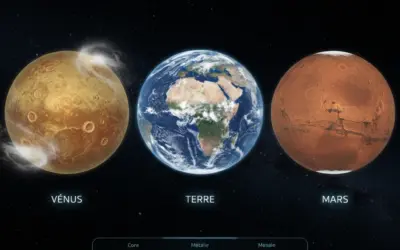

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma suivant compare visuellement la taille de Jupiter à celle de la Terre pour donner une échelle de ce que nous comparons.

Comparaison de Taille : Jupiter vs. Terre

Calcul(s)

Calcul du rapport de masse

Schéma (Après les calculs)

Ce diagramme à barres compare la masse calculée de 51 Pegasi b à celle de Jupiter.

Comparaison des Masses

Réflexions

La masse minimale de la planète est d'environ 48% de celle de Jupiter. C'est donc une géante gazeuse, mais un peu moins massive que notre Jupiter. Étant donné sa proximité extrême avec son étoile (calculée à la question 2), on la classe dans la catégorie des "Jupiters chauds". La découverte de 51 Pegasi b en 1995 a été la première confirmation d'une exoplanète autour d'une étoile de type solaire et a révolutionné notre compréhension de la formation des systèmes planétaires.

Points de vigilance

Ne pas inverser le rapport ! On compare la planète à Jupiter, donc Jupiter est au dénominateur. Faites aussi attention aux puissances de 10, une erreur d'un facteur 10 changerait radicalement la conclusion (0.48 vs 4.8 vs 48 masses de Jupiter sont des objets très différents).

Points à retenir

- La comparaison à des objets connus est cruciale pour l'interprétation.

- La masse de Jupiter (\(M_J\)) est l'unité de référence pour les planètes géantes.

- Une planète massive très proche de son étoile est appelée un "Jupiter chaud".

Le saviez-vous ?

La découverte de 51 Pegasi b a été récompensée par le Prix Nobel de Physique en 2019, attribué aux astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz. Leur découverte a ouvert un tout nouveau champ de l'astronomie.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Une exoplanète a une masse minimale calculée de \(5.7 \times 10^{27} \, \text{kg}\). Quelle est sa masse en unités de masse jovienne ?

Outil Interactif : Simulateur de Vitesse Radiale

Utilisez cet outil pour explorer comment la masse de l'étoile, la masse de la planète et sa distance orbitale influencent la période de révolution et le signal de vitesse radiale (K) que l'on pourrait détecter.

Paramètres du Système

Résultats pour une planète de 1 \(M_J\)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Un "redshift" (décalage vers le rouge) du spectre de l'étoile signifie que :

2. La principale limitation de la méthode des vitesses radiales est qu'elle ne mesure que :

3. Si la masse de la planète était plus grande, l'amplitude K de la vitesse radiale de l'étoile serait :

4. La méthode est plus efficace pour détecter :

5. Quelle information n'est PAS directement obtenue à partir d'une courbe de vitesse radiale ?

Glossaire

- Vitesse Radiale

- La composante de la vitesse d'un objet (étoile, galaxie) qui est dirigée le long de la ligne de visée de l'observateur. Elle est mesurée grâce à l'effet Doppler-Fizeau.

- Exoplanète

- Une planète qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil.

- Demi-grand axe (a)

- La moitié du plus grand diamètre d'une ellipse. Pour une orbite, cela représente la distance moyenne de la planète à son étoile.

- Unité Astronomique (UA)

- Unité de distance égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 149.6 millions de kilomètres.

- Masse Solaire (\(M_{\odot}\))

- Unité de masse égale à la masse du Soleil, soit environ \(1.989 \times 10^{30} \, \text{kg}\).

D’autres exercices de Planétologie et Exoplanétologie:

0 commentaires