La Formation des Éléments Lourds (Nucléosynthèse Stellaire)

Contexte : L'Alchimie Cosmique

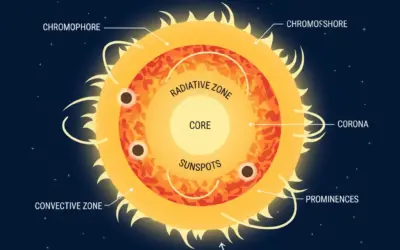

Si la fusion nucléaire au cœur des étoiles peut forger des éléments jusqu'au fer, d'où viennent tous les éléments plus lourds qui nous entourent, comme le cuivre, l'argent, l'or ou l'uranium ? La réponse réside dans un processus différent : la **capture de neutrons**. Dans l'environnement extrême de certaines étoiles, des noyaux atomiques (dits "germes", comme le fer) sont bombardés par un flux de neutrons. Un noyau peut capturer un neutron, devenant plus lourd mais souvent instable. Il subit alors une désintégration bêtaProcessus radioactif où un neutron à l'intérieur d'un noyau se transforme en proton, émettant un électron et un antineutrino. Cela augmente le numéro atomique (Z) de 1., transformant un neutron en proton. Le noyau a ainsi "grimpé" d'un échelon dans le tableau périodique. Ce processus, répété de nombreuses fois, permet de construire progressivement tous les éléments lourds.

Remarque Pédagogique : Il existe deux voies principales pour la capture de neutrons. Le **processus s** (pour "slow", lent), qui se produit dans les étoiles géantes en fin de vie (AGB), et le **processus r** (pour "rapid", rapide), qui a lieu dans des événements cataclysmiques comme les fusions d'étoiles à neutrons. Cet exercice se concentre sur le processus s, plus graduel.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le principe de la formation d'éléments lourds par capture neutronique et désintégration bêta.

- Distinguer le numéro atomique (Z) du nombre de masse (A).

- Calculer le nombre total de captures de neutrons nécessaires pour passer d'un noyau germe à un noyau final.

- Calculer le nombre de désintégrations bêta nécessaires pour assurer la stabilité du noyau final.

- Appliquer ces concepts pour tracer un chemin de nucléosynthèse sur la carte des nucléides.

Données de l'étude

Le Chemin du Processus s

- Noyau de Fer-56 (\(^{56}_{26}\text{Fe}\)) : 26 protons (Z=26), 30 neutrons (N=30). Nombre de masse A = 56.

- Noyau d'Or-197 (\(^{197}_{79}\text{Au}\)) : 79 protons (Z=79), 118 neutrons (N=118). Nombre de masse A = 197.

Questions à traiter

- Déterminez le changement total du nombre de masse (\(\Delta A\)) et du numéro atomique (\(\Delta Z\)) pour passer du Fer-56 à l'Or-197.

- Chaque capture de neutron augmente A de 1 et laisse Z inchangé. Chaque désintégration bêta laisse A inchangé et augmente Z de 1. Calculez le nombre total de captures de neutrons (\(N_{\text{captures}}\)) nécessaires.

- Déduisez-en le nombre de désintégrations bêta (\(N_{\beta}\)) qui ont dû se produire le long du chemin.

Correction : La Formation des Éléments Lourds

Question 1 : Bilan des Particules

Principe :

La première étape consiste à faire un bilan simple des particules. Nous devons déterminer combien de nucléons (nombre de masse A) et combien de protons (numéro atomique Z) doivent être ajoutés au noyau de Fer initial pour obtenir le noyau d'Or final. Cela se fait par une simple soustraction.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : Comprendre la différence entre le nombre de masse A (total des protons et neutrons) et le numéro atomique Z (nombre de protons uniquement) est fondamental. C'est ce qui permet de suivre les transformations des noyaux : la capture de neutron change A, la désintégration bêta change Z.

Formule(s) utilisée(s) :

Donnée(s) :

- État initial (\(^{56}_{26}\text{Fe}\)) : \(A_{\text{initial}}=56\), \(Z_{\text{initial}}=26\)

- État final (\(^{197}_{79}\text{Au}\)) : \(A_{\text{final}}=197\), \(Z_{\text{final}}=79\)

Calcul(s) :

Points de vigilance :

Identification correcte de A et Z : L'erreur la plus simple serait d'inverser A et Z. Rappelez-vous que le nombre de masse A est toujours le nombre en exposant (le plus grand), et le numéro atomique Z est en indice.

Le saviez-vous ?

Question 2 : Nombre de Captures de Neutrons

Principe :

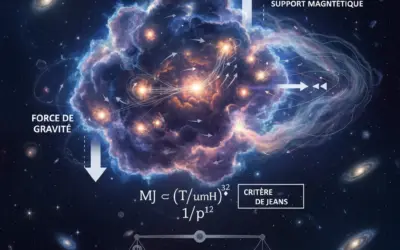

Seule la capture d'un neutron peut augmenter le nombre de masse A d'un noyau. La désintégration bêta, elle, conserve A. Par conséquent, le changement total du nombre de masse (\(\Delta A\)) est directement égal au nombre total de neutrons qui ont dû être capturés pour passer du noyau initial au noyau final.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : C'est une simplification puissante. Peu importe le chemin exact et sinueux pris sur la carte des nucléides, le bilan global du nombre de masse ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Chaque unité de masse ajoutée correspond à un neutron capturé.

Formule(s) utilisée(s) :

Donnée(s) :

- \(\Delta A = 141\) (calculé à la question 1)

Calcul(s) :

Points de vigilance :

Ne pas sur-compliquer : Il peut être tentant de vouloir tracer le chemin exact, mais pour cette question, seul le bilan total compte. La physique de conservation (ici, la conservation du nombre de baryons) simplifie grandement le problème.

Le saviez-vous ?

Question 3 : Nombre de Désintégrations Bêta

Principe :

Chaque désintégration bêta augmente le numéro atomique Z de 1, sans changer le nombre de masse A. Le changement total du numéro atomique (\(\Delta Z\)) est donc directement égal au nombre de désintégrations bêta qui ont dû se produire pour transformer les neutrons excédentaires en protons et atteindre le noyau final stable.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : Les deux processus sont couplés. La capture de neutrons "charge" le noyau en masse, et la désintégration bêta le "rééquilibre" en charge, lui permettant de continuer à capturer d'autres neutrons. C'est cette danse entre les deux interactions (forte pour la capture, faible pour la désintégration) qui construit le tableau périodique.

Formule(s) utilisée(s) :

Donnée(s) :

- \(\Delta Z = 53\) (calculé à la question 1)

Calcul(s) :

Points de vigilance :

Bilan Complet : On peut vérifier la cohérence. On part de 26p et 30n. On ajoute 141n, ce qui donne 26p et 171n. Puis, 53 de ces neutrons se transforment en protons. On a donc 26+53 = 79 protons, et 171-53 = 118 neutrons. On retrouve bien le noyau d'Or-197 (\(^{197}_{79}\text{Au}\)). Le compte est bon.

Le saviez-vous ?

Simulation Interactive : La Carte des Nucléides

Suivez le chemin de la nucléosynthèse sur une carte simplifiée. Choisissez un noyau de départ et un noyau d'arrivée pour voir le bilan des réactions.

Paramètres de la Synthèse

Visualisation sur la Carte

Pour Aller Plus Loin : Sections Efficaces et Abondances

Pourquoi certains éléments sont-ils plus rares ? La probabilité qu'un noyau capture un neutron est appelée sa "section efficace de capture". Les noyaux avec une configuration de protons et de neutrons particulièrement stable (dits "nombres magiques") ont une section efficace très faible. Ils agissent comme des "goulots d'étranglement" dans le processus s, ce qui explique pourquoi les éléments juste après ces noyaux magiques sont moins abondants dans l'Univers. L'étude des abondances des éléments nous renseigne donc directement sur la physique nucléaire.

Le Saviez-Vous ?

L'élément Technétium (Z=43) n'a aucun isotope stable. Sa présence détectée dans le spectre de certaines étoiles géantes rouges en 1952 a été la première preuve directe que la nucléosynthèse se produit activement à l'intérieur des étoiles, car tout le technétium présent à la formation de l'étoile aurait dû disparaître depuis longtemps.

Foire Aux Questions (FAQ)

D'où viennent les neutrons pour le processus s ?

Ils proviennent de réactions de fusion secondaires qui se produisent dans les étoiles AGB. Principalement, la fusion d'un noyau de Carbone-13 avec un noyau d'hélium, qui produit de l'Oxygène-16 et un neutron libre (\(^{13}\text{C} + \, ^{4}\text{He} \rightarrow \, ^{16}\text{O} + n\)).

Sommes-nous entièrement faits de poussière d'étoiles ?

Presque ! L'hydrogène (et une partie de l'hélium et du lithium) de notre corps a été créé lors du Big Bang. Mais tous les autres éléments, du carbone de nos cellules au calcium de nos os et au fer de notre sang, ont été forgés au cœur d'étoiles qui ont vécu et sont mortes bien avant la naissance du Soleil.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quel processus augmente le numéro atomique (Z) d'un noyau lors de la nucléosynthèse des éléments lourds ?

2. Le processus r (rapide) se distingue du processus s (lent) principalement par :

Glossaire

- Nucléosynthèse Stellaire

- L'ensemble des processus nucléaires se déroulant à l'intérieur des étoiles qui sont responsables de la création de la plupart des éléments chimiques de l'Univers.

- Capture de Neutrons

- Un processus nucléaire où un noyau atomique entre en collision et fusionne avec un neutron pour former un noyau plus lourd (isotope).

- Désintégration Bêta

- Un type de désintégration radioactive où un neutron se transforme en proton (ou l'inverse), modifiant ainsi le numéro atomique du noyau mais pas son nombre de masse.

- Processus s / Processus r

- Les deux principaux mécanismes de formation des éléments plus lourds que le fer, par capture lente (s) ou rapide (r) de neutrons.

D’autres exercices d’astrophysique stellaire:

0 commentaires