Les Atmosphères Stellaires : La Classification Spectrale (OBAFGKM)

Contexte : Le Code-Barres des Étoiles

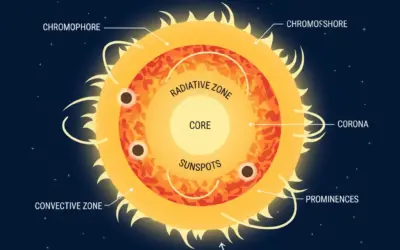

La lumière d'une étoile, lorsqu'elle est décomposée par un prisme ou un réseau, révèle un spectre continu de couleurs, semblable à un arc-en-ciel. Superposées à ce spectre se trouvent des lignes sombres, appelées raies d'absorptionLignes sombres dans un spectre, créées lorsque les atomes dans l'atmosphère d'une étoile absorbent la lumière à des longueurs d'onde spécifiques.. Chaque élément chimique (hydrogène, hélium, fer, etc.) absorbe la lumière à un ensemble unique de longueurs d'onde, créant une véritable "empreinte digitale". Au début du XXe siècle, des astronomes comme Annie Jump Cannon ont réalisé que la quasi-totalité des spectres d'étoiles pouvaient être classés en une séquence simple, aujourd'hui connue sous le nom de **O, B, A, F, G, K, M**. On a plus tard compris que cette séquence n'était pas due à des différences de composition chimique, mais principalement à une différence de **température de surface**.

Remarque Pédagogique : La classification spectrale est l'un des outils les plus puissants de l'astrophysique. Elle permet, à partir de la seule analyse de la lumière, de déterminer la température d'une étoile, ce qui est la première étape pour en déduire sa luminosité, son rayon, sa masse et son stade d'évolution. Cet exercice se concentre sur la loi physique qui relie la température d'une étoile à la "couleur" de la lumière qu'elle émet le plus intensément.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le concept de spectre d'un corps noir et de raies d'absorption.

- Appliquer la loi de déplacement de Wien pour relier la température d'une étoile à sa longueur d'onde d'émission maximale.

- Calculer le pic d'émission pour des étoiles de différents types spectraux (O et M).

- Interpréter le résultat en termes de couleur apparente et de type de rayonnement (UV, visible, infrarouge).

- Comprendre pourquoi la séquence OBAFGKM est une séquence de température.

Données de l'étude

La Séquence Spectrale OBAFGKM

- Étoile de type O5 (très chaude) : Température de surface \(T_O = 41\,000 \, \text{K}\)

- Étoile de type M5 (très froide) : Température de surface \(T_M = 3\,200 \, \text{K}\)

- Constante de la loi de Wien : \(b = 2.898 \times 10^{-3} \, \text{m}\cdot\text{K}\)

Questions à traiter

- Calculez la longueur d'onde d'émission maximale (\(\lambda_{\text{max}}\)) pour l'étoile de type O5. Dans quelle partie du spectre électromagnétique se situe-t-elle ?

- Calculez la longueur d'onde d'émission maximale (\(\lambda_{\text{max}}\)) pour l'étoile de type M5. Dans quelle partie du spectre se situe-t-elle ?

- Expliquez pourquoi, malgré ces pics d'émission, nous percevons l'étoile O comme "bleue" et l'étoile M comme "rouge".

Correction : La Classification Spectrale

Question 1 : Pic d'Émission de l'Étoile O5

Principe :

La loi de déplacement de Wien établit une relation inverse simple entre la température de surface d'un corps noir (une bonne approximation pour une étoile) et la longueur d'onde à laquelle il émet le plus de lumière. Plus un objet est chaud, plus son pic d'émission est décalé vers les courtes longueurs d'onde (vers le bleu et l'ultraviolet).

Remarque Pédagogique :

Point Clé : Cette loi est universelle. Elle s'applique aussi bien à une étoile qu'à un morceau de métal chauffé au rouge dans une forge, ou même au corps humain (qui émet principalement dans l'infrarouge). C'est un pont direct entre une propriété macroscopique (la température) et une propriété de la lumière (la couleur dominante).

Formule(s) utilisée(s) :

Donnée(s) :

- \(b = 2.898 \times 10^{-3} \, \text{m}\cdot\text{K}\)

- \(T_O = 41\,000 \, \text{K}\)

Calcul(s) :

Points de vigilance :

Unités : Le résultat est obtenu en mètres. Il est courant et plus parlant de le convertir en nanomètres (nm), où \(1 \, \text{nm} = 10^{-9} \, \text{m}\). Le spectre visible s'étend d'environ 400 nm (violet) à 750 nm (rouge).

Le saviez-vous ?

Question 2 : Pic d'Émission de l'Étoile M5

Principe :

Nous appliquons exactement la même loi de Wien, mais cette fois pour une étoile beaucoup plus froide. Conformément à la relation inverse, nous nous attendons à trouver une longueur d'onde d'émission maximale beaucoup plus grande, décalée vers les grandes longueurs d'onde (vers le rouge et l'infrarouge).

Remarque Pédagogique :

Point Clé : Cet exercice illustre pourquoi la classification OBAFGKM est une séquence de température. Les étoiles O sont les plus chaudes et émettent dans l'UV, tandis que les étoiles M, les plus froides, émettent principalement dans l'infrarouge. Les autres types (A, F, G, K) se situent entre ces deux extrêmes.

Formule(s) utilisée(s) :

Donnée(s) :

- \(b = 2.898 \times 10^{-3} \, \text{m}\cdot\text{K}\)

- \(T_M = 3\,200 \, \text{K}\)

Calcul(s) :

Points de vigilance :

Interprétation du Spectre : Une longueur d'onde de 906 nm se situe dans l'**infrarouge proche**, juste au-delà de la limite du visible pour l'œil humain (environ 750 nm). Cela signifie que la majorité de l'énergie d'une étoile M est émise sous forme de chaleur invisible pour nous.

Le saviez-vous ?

Question 3 : La Couleur Apparente des Étoiles

Principe :

La couleur que nous percevons n'est pas seulement déterminée par le pic d'émission, mais par la répartition de la lumière sur l'ensemble du spectre visible. Une étoile n'émet pas qu'à une seule longueur d'onde, mais sur une large plage. La couleur apparente dépend de la "pente" de cette émission dans la partie visible du spectre.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : C'est un excellent exemple de la différence entre un maximum physique et la perception humaine. Notre œil agit comme un intégrateur sur la plage visible. Même si le pic d'une étoile O est dans l'UV, elle émet beaucoup plus de lumière bleue que de lumière rouge, donc nous la voyons bleue. Inversement, une étoile M, dont le pic est dans l'IR, émet beaucoup plus de rouge que de bleu, d'où sa couleur rouge.

Formule(s) utilisée(s) :

Ce n'est pas un calcul, mais une interprétation qualitative basée sur la forme du spectre d'un corps noir (décrit par la loi de Planck).

Le saviez-vous ?

Simulation Interactive : La Loi de Wien

Faites varier la température d'une étoile et observez en temps réel comment sa couleur, son pic d'émission et son spectre changent.

Paramètres de l'Étoile

Spectre du Corps Noir

Pour Aller Plus Loin : Sous-types et Classes de Luminosité

Affiner la classification : Le système OBAFGKM est subdivisé en 10 sous-classes numériques, de 0 (la plus chaude) à 9 (la plus froide). Ainsi, une étoile G0 est légèrement plus chaude qu'une G2 (notre Soleil) qui est plus chaude qu'une G9. De plus, une classe de luminosité (en chiffres romains de I à V) est ajoutée pour indiquer la taille de l'étoile. Une étoile I est une supergéante, une III est une géante, et une V est une naine (sur la séquence principale). Notre Soleil est donc une étoile de type **G2V**.

Le Saviez-Vous ?

Pour mémoriser l'ordre de la séquence spectrale OBAFGKM, les astronomes anglophones utilisent la phrase mnémotechnique : "**O**h **B**e **A** **F**ine **G**irl/Guy, **K**iss **M**e". D'autres variantes existent, souvent plus créatives !

Foire Aux Questions (FAQ)

Existe-t-il d'autres types spectraux ?

Oui ! Pour les objets encore plus froids que les étoiles M, on a ajouté les classes L, T et Y. Ce sont des "naines brunes", des objets qui ne sont pas assez massifs pour démarrer la fusion de l'hydrogène dans leur cœur. Elles brillent faiblement en infrarouge en se contractant lentement.

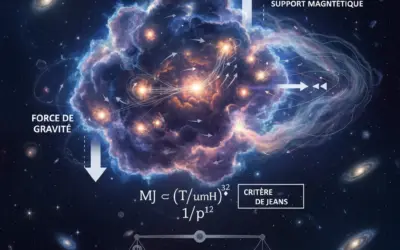

La composition chimique est-elle vraiment la même pour toutes les étoiles ?

Non, mais les différences sont minimes et ont un effet secondaire sur le spectre par rapport à la température. L'Univers primordial était composé d'environ 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Toutes les étoiles se forment à partir de ce mélange, enrichi par une petite fraction (1-2%) d'"éléments lourds" (appelés "métaux" par les astronomes) créés par les générations d'étoiles précédentes.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est l'étoile la plus chaude parmi les suivantes ?

2. Une étoile dont le spectre montre de larges bandes d'absorption moléculaires est très probablement de type :

Glossaire

- Type Spectral

- Une classification des étoiles basée sur les caractéristiques de leur spectre (la présence et l'intensité des raies d'absorption), qui est principalement une séquence de température de surface.

- Loi de Déplacement de Wien

- Une loi de la physique qui stipule que la longueur d'onde à laquelle un corps noir émet le plus de rayonnement est inversement proportionnelle à sa température (\(\lambda_{\text{max}} \propto 1/T\)).

- Corps Noir

- Un objet théorique qui absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit. Le spectre du rayonnement qu'il émet ne dépend que de sa température. Les étoiles sont de bonnes approximations de corps noirs.

- Raie d'Absorption

- Une longueur d'onde spécifique où la lumière est absorbée par les atomes ou les molécules dans l'atmosphère d'une étoile, apparaissant comme une ligne sombre dans le spectre.

D’autres exercices d’astrophysique stellaire:

0 commentaires