Fonction de Luminosité des Galaxies

Contexte : L'étude de la distribution des galaxies dans l'Univers est un pilier de l'astrophysique et de la cosmologie.

Un des outils statistiques les plus puissants pour caractériser cette distribution est la Fonction de Luminosité des GalaxiesUne fonction qui décrit la densité de galaxies (nombre par unité de volume) par intervalle de luminosité. Elle nous dit combien de galaxies brillantes ou faibles on s'attend à trouver dans un volume donné de l'Univers.. Elle quantifie le nombre de galaxies pour chaque "tranche" de luminosité, nous permettant de comprendre la composition de l'Univers en termes de populations de galaxies.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous guidera dans la manipulation de la fonction de SchechterLe modèle mathématique le plus courant pour décrire la fonction de luminosité des galaxies. Il combine une loi de puissance pour les galaxies faibles et une coupure exponentielle pour les galaxies très brillantes., le modèle analytique le plus utilisé pour décrire la luminosité des galaxies. Vous apprendrez à calculer des quantités physiques cruciales comme les densités numériques et la densité de lumière totale émise par une population de galaxies.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et interpréter les paramètres de la fonction de Schechter.

- Calculer la densité numérique de galaxies dans un intervalle de luminosité donné.

- Déterminer la densité de luminosité totale d'une population de galaxies.

- Analyser l'impact de la pente des faibles luminosités sur le nombre total de galaxies.

Données de l'étude

Paramètres de la fonction de Schechter

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Paramètre de normalisation | \(\phi^*\) | \(1.5 \times 10^{-2} \ h^3 \text{ Mpc}^{-3}\) |

| Luminosité caractéristique | \(L^*\) | \(2.0 \times 10^{10} \ h^{-2} L_\odot\) |

| Pente à faible luminosité | \(\alpha\) | \(-1.07\) |

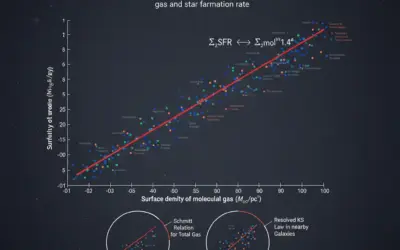

Allure de la fonction de luminosité de Schechter

Questions à traiter

- Calculer la densité numérique totale de galaxies plus lumineuses que la luminosité caractéristique \(L^*\).

- Calculer la densité numérique de galaxies dont la luminosité est comprise entre \(0.1 L^*\) et \(L^*\).

- Calculer la densité de luminosité totale (en \(L_\odot\) par Mpc³) de cette population de galaxies.

- Que se passerait-il pour le nombre total de galaxies si on intégrait jusqu'à \(L=0\)? Discuter du rôle de la pente \(\alpha\).

- Interpréter physiquement la signification des trois paramètres \(\phi^*\), \(L^*\), et \(\alpha\).

Les bases sur la Fonction de Luminosité

La distribution des luminosités des galaxies est une observation fondamentale en cosmologie. Elle n'est pas uniforme : il y a beaucoup plus de galaxies peu lumineuses que de galaxies très brillantes. Ce constat est formalisé par la fonction de luminosité.

La Fonction de Schechter

Proposée par Paul Schechter en 1976, cette fonction empirique fournit une excellente description de la densité de galaxies \(\Phi(L)dL\), qui représente le nombre de galaxies par unité de volume ayant une luminosité comprise entre \(L\) et \(L+dL\).

Où :

- \(\phi^*\): La normalisation, qui fixe la densité globale de galaxies.

- \(L^*\): La luminosité caractéristique, marquant la transition entre le régime de loi de puissance et la coupure exponentielle.

- \(\alpha\): La pente de la loi de puissance pour les galaxies de faible luminosité (\(L \ll L^*\)).

Correction : Fonction de Luminosité des Galaxies

Question 1 : Calculer la densité numérique de galaxies plus lumineuses que \(L^*\).

Principe (le concept physique)

La fonction \(\Phi(L)\) est une densité de probabilité. Pour trouver le nombre total d'objets dans un certain intervalle, il faut "sommer" les contributions de chaque petite tranche de luminosité. En mathématiques, cette somme continue est une intégrale. On cherche donc à calculer l'aire sous la courbe de \(\Phi(L)\) à partir de la luminosité \(L^*\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'intégration d'une fonction de distribution est une technique fondamentale en physique statistique. Que ce soit pour la distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann pour des particules de gaz ou ici pour les galaxies, le principe reste le même : l'intégrale de la fonction de distribution sur un intervalle donné nous donne le nombre total d'objets dans cet intervalle. L'intégrale de Schechter fait souvent intervenir la fonction spéciale "Gamma incomplète", qui est précisément définie par ce type d'intégrale.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Avant de vous lancer dans le calcul, visualisez le problème. Le schéma de la fonction de Schechter montre une courbe qui décroît rapidement pour \(L > L^*\). On s'attend donc à ce que le nombre de galaxies très brillantes soit fini et relativement faible par rapport au nombre total de galaxies.

Normes (la référence réglementaire)

En astrophysique, il n'y a pas de "norme" au sens de l'ingénierie. La "norme" ici est l'utilisation quasi-universelle de la fonction de Schechter comme modèle de référence pour décrire la fonction de luminosité. Les valeurs des paramètres (\(\phi^*\), \(L^*\), \(\alpha\)) sont déterminées par des grands relevés observationnels (comme le SDSS ou 2dFGRS) qui constituent nos références.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Intégrale de la densité numérique

Expression avec la fonction Gamma incomplète

Après le changement de variable \(x = L/L^*\), l'intégrale se simplifie en utilisant la fonction Gamma incomplète supérieure \(\Gamma(a, z) = \int_z^\infty t^{a-1}e^{-t}dt\) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

- L'Univers est homogène et isotrope à grande échelle (principe cosmologique), ce qui permet de définir une densité moyenne.

- La fonction de Schechter est une description exacte de la population de galaxies étudiée.

- Les paramètres fournis sont précis et sans incertitude.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Normalisation | \(\phi^*\) | \(1.5 \times 10^{-2} \ h^3 \text{ Mpc}^{-3}\) |

| Pente | \(\alpha\) | \(-1.07\) |

| Gamma incomplète | \(\Gamma(-1.07+1, 1) = \Gamma(-0.07, 1)\) | \(\approx 14.8\) (valeur donnée pour l'exercice) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour un calcul rapide, sachez que \(\Gamma(\alpha+1, 1)\) est souvent de l'ordre de quelques unités à une dizaine pour les valeurs typiques de \(\alpha\). La densité de galaxies brillantes sera donc toujours de l'ordre de grandeur de \(\phi^*\).

Schéma (Avant les calculs)

Zone d'intégration pour \(L > L^*\)

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule en remplaçant les symboles par leurs valeurs numériques, étape par étape.

Schéma (Après les calculs)

Résultat du calcul pour \(L > L^*\)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Ce résultat nous indique que, en moyenne, dans un cube de 1 Mégaparsec de côté (ajusté par le facteur \(h\)), on s'attend à trouver environ 0.22 galaxies qui sont au moins aussi brillantes que la Voie Lactée (dont la luminosité est proche de \(L^*\)). C'est une information clé pour comprendre la rareté des galaxies très massives et lumineuses. Elles sont bien moins nombreuses que les galaxies de luminosité intermédiaire ou faible.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale source d'erreur est conceptuelle : ne pas confondre la valeur de la fonction \(\Phi(L^*)\) (qui est une densité par unité de luminosité) avec la densité numérique intégrée \(n(>L^*)\). Il faut bien penser à intégrer, et non à simplement évaluer la fonction en un point.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : La densité numérique d'objets s'obtient en intégrant leur fonction de distribution.

- Formule Essentielle : \( n(>L) = \int_L^\infty \Phi(L') dL' \).

- Point de Vigilance Majeur : Ne pas oublier le caractère de "densité" de \(\Phi(L)\). Il faut intégrer pour obtenir un nombre.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les grands relevés de galaxies comme le Sloan Digital Sky Survey (SDSS) ont cartographié les positions et mesuré les propriétés de millions de galaxies. C'est grâce à ces immenses catalogues de données que les astrophysiciens peuvent mesurer les paramètres de la fonction de Schechter avec une grande précision et étudier son évolution au cours du temps cosmique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le paramètre de normalisation \(\phi^*\) était de \(1.2 \times 10^{-2} \ h^3 \text{ Mpc}^{-3}\), quelle serait la nouvelle densité ?

Question 2 : Calculer la densité de galaxies entre \(0.1 L^*\) et \(L^*\).

Principe (le concept physique)

Le principe est identique à la première question : on somme (intègre) la densité de galaxies \(\Phi(L)\) sur toutes les tranches de luminosité qui nous intéressent. La seule différence est que l'intervalle d'intégration est maintenant borné des deux côtés, entre \(L_{\text{min}}=0.1L^*\) et \(L_{\text{max}}=L^*\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'intégrale définie \(\int_a^b f(x)dx\) peut être vue comme la différence des intégrales indéfinies évaluées aux bornes : \(\int_a^b f(x)dx = (\int_0^b f(x)dx) - (\int_0^a f(x)dx)\). Pour la fonction Gamma incomplète, cela se traduit par : \(\int_a^b t^{z-1}e^{-t}dt = \Gamma(z,a) - \Gamma(z,b)\). Cette propriété est très utile pour calculer des densités dans des intervalles finis.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cette question vise à vous faire sentir la contribution des galaxies de luminosité "moyenne", qui sont plus nombreuses que les géantes mais moins que les naines. Comparez mentalement l'aire sous la courbe dans cet intervalle à celle de la question 1. Sont-elles du même ordre de grandeur ?

Normes (la référence réglementaire)

Comme pour la question 1, la "norme" est le modèle de Schechter lui-même. Cet exercice applique ce modèle standard pour quantifier la population de galaxies de luminosité sub-\(L^*\), qui constitue une part importante de la population totale de galaxies.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Intégrale sur un intervalle fini

Expression avec la fonction Gamma incomplète

Avec le changement de variable \(x = L/L^*\), et en utilisant la propriété de la fonction Gamma incomplète :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont les mêmes que pour la question 1 : validité du principe cosmologique et du modèle de Schechter avec les paramètres fournis.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Normalisation | \(\phi^*\) | \(1.5 \times 10^{-2} \ h^3 \text{ Mpc}^{-3}\) |

| Pente | \(\alpha\) | \(-1.07\) |

| Gamma incomplète 1 | \(\Gamma(-0.07, 0.1)\) | \(\approx 30.1\) |

| Gamma incomplète 2 | \(\Gamma(-0.07, 1)\) | \(\approx 14.8\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Sachez que la fonction Gamma incomplète \(\Gamma(a,z)\) décroît très vite lorsque \(z\) augmente. La différence \(\Gamma(a,z_{\text{min}}) - \Gamma(a,z_{\text{max}})\) sera donc dominée par le terme en \(z_{\text{min}}\), surtout si \(z_{\text{min}}\) est petit.

Schéma (Avant les calculs)

Zone d'intégration pour \(0.1 L^* < L < L^*\)

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule en utilisant la différence des deux valeurs de la fonction Gamma incomplète, puis on procède au calcul.

Schéma (Après les calculs)

Résultat du calcul pour \(0.1 L^* < L < L^*\)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Il est intéressant de noter que la densité de galaxies dans cet intervalle de luminosité (une décade en dessous de \(L^*\)) est comparable, et même légèrement supérieure, à celle des galaxies plus lumineuses que \(L^*\). Cela illustre bien que la population de galaxies est dominée en nombre par les systèmes de luminosité intermédiaire et faible, et que les objets de type "Voie Lactée" ne sont pas les plus nombreux.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à l'ordre de la soustraction des fonctions Gamma : c'est toujours \(\Gamma(a, \text{borne}_{\text{inf}}) - \Gamma(a, \text{borne}_{\text{sup}})\). Inverser les termes donnerait un résultat négatif, ce qui est physiquement impossible pour une densité numérique.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : Pour un intervalle fini, la densité numérique est la différence des intégrales aux bornes.

- Formule Essentielle : \( n(L_1, L_2) = \phi^* [\Gamma(\alpha+1, L_1/L^*) - \Gamma(\alpha+1, L_2/L^*)] \).

- Point de Vigilance Majeur : L'ordre des termes dans la soustraction est crucial.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La forme de la fonction de luminosité dépend de l'environnement. Dans les amas de galaxies denses, la pente \(\alpha\) est souvent plus "raide" (plus négative), indiquant une proportion encore plus grande de galaxies naines par rapport aux galaxies isolées dans les "champs".

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En supposant que \(\Gamma(-0.07, 0.01) \approx 50\), quelle serait la densité de galaxies entre \(0.01 L^*\) et \(0.1 L^*\)?

Question 3 : Calculer la densité de luminosité totale.

Principe (le concept physique)

On ne cherche plus à compter les galaxies, mais à mesurer la quantité totale de lumière qu'elles émettent par unité de volume. Pour cela, on doit pondérer chaque galaxie par sa propre luminosité \(L\) avant de sommer (intégrer) sur toute la population. Les galaxies très brillantes, bien que rares, contribueront de manière significative à cette somme.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La densité de luminosité est un concept analogue au calcul de la masse totale d'un système à partir de sa fonction de masse. C'est le premier moment de la fonction de distribution. Si \(\Phi(L)\) est la distribution, la densité numérique est le moment d'ordre 0 (\(\int L^0 \Phi(L) dL\)) et la densité de luminosité est le moment d'ordre 1 (\(\int L^1 \Phi(L) dL\)). Ce concept se généralise à des moments d'ordre supérieur pour étudier d'autres propriétés de la distribution.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Réfléchissez aux galaxies qui vont dominer ce calcul. Les galaxies naines sont très nombreuses mais émettent peu de lumière individuellement. Les galaxies géantes sont rares mais très lumineuses. La densité de luminosité totale sera donc dominée par les galaxies situées autour du "coude" \(L^*\), qui offrent le meilleur compromis entre nombre et luminosité individuelle.

Normes (la référence réglementaire)

La densité de luminosité est une quantité cosmologique fondamentale. Elle est souvent comparée à la densité de masse (matière noire et baryonique) pour estimer le rapport masse/lumière de l'Univers, un indicateur clé de sa composition. Les valeurs obtenues à partir de la fonction de Schechter sont des standards utilisés dans les modèles cosmologiques.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Intégrale de la densité de luminosité

Expression avec la fonction Gamma complète

Avec \(x = L/L^*\), l'intégrale se simplifie en utilisant la fonction Gamma complète \(\Gamma(a) = \int_0^\infty t^{a-1}e^{-t}dt\) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Mêmes hypothèses que précédemment. On suppose de plus que la fonction de Schechter reste valide jusqu'à \(L=0\). Cette hypothèse est moins problématique ici que pour le comptage, car la contribution des galaxies de très faible luminosité à la lumière totale est négligeable (pondération par L).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Normalisation | \(\phi^*\) | \(1.5 \times 10^{-2} \ h^3 \text{ Mpc}^{-3}\) |

| Luminosité carac. | \(L^*\) | \(2.0 \times 10^{10} \ h^{-2} L_\odot\) |

| Pente | \(\alpha\) | \(-1.07\) |

| Gamma complète | \(\Gamma(-1.07+2) = \Gamma(0.93)\) | \(\approx 1.04\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Le résultat de la densité de luminosité totale est toujours de l'ordre de \(\phi^* \times L^*\). La valeur de \(\Gamma(\alpha+2)\) est en effet souvent proche de 1 pour les valeurs astrophysiques usuelles de \(\alpha\). Cela permet de faire une estimation rapide.

Schéma (Avant les calculs)

Fonction pondérée \(L \cdot \Phi(L)\) à intégrer

Calcul(s) (l'application numérique)

On multiplie les trois termes en suivant attentivement la simplification des unités et des puissances de \(h\).

Schéma (Après les calculs)

Contribution à la Luminosité Totale par Catégorie

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette valeur représente la "luminosité ambiante" de l'Univers. Si on prenait un très grand volume d'Univers (des centaines de Mpc³), la lumière totale de toutes les galaxies à l'intérieur, divisée par ce volume, tendrait vers cette valeur. C'est une mesure fondamentale pour contraindre la quantité de matière stellaire formée au cours de l'histoire cosmique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est la gestion des unités, en particulier le paramètre \(h\). Il est crucial de suivre les puissances de \(h\) tout au long du calcul (\(h^3\) de \(\phi^*\), \(h^{-2}\) de \(L^*\)) pour obtenir la bonne dépendance finale en \(h\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 3 :

- Concept Clé : La densité de luminosité est le premier moment de la fonction de luminosité (\(\int L \Phi(L) dL\)).

- Formule Essentielle : \(\mathcal{L}_{\text{tot}} = \phi^* L^* \Gamma(\alpha+2)\).

- Point de Vigilance Majeur : Suivre attentivement les unités et les puissances du paramètre \(h\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

En mesurant la densité de lumière à différentes longueurs d'onde (bleu, rouge, infrarouge...), les astronomes peuvent reconstruire "l'histoire de la formation des étoiles" de l'Univers. En effet, la couleur de la lumière émise est directement liée à l'âge des populations d'étoiles dans les galaxies.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la luminosité caractéristique \(L^*\) était deux fois plus grande, quelle serait la nouvelle densité de luminosité totale ?

Question 4 : Discuter de l'impact de la pente \(\alpha\) sur le nombre total de galaxies.

Principe

Le nombre total de galaxies par unité de volume est obtenu en intégrant \(\Phi(L)\) de 0 à l'infini. Le comportement de cette intégrale dépend de manière critique de la valeur de la pente \(\alpha\) à la limite des faibles luminosités (\(L \to 0\)).

Formule(s)

L'intégrale pour la densité numérique totale est :

Analyse

La fonction Gamma, \(\Gamma(z)\), est définie pour \(z > 0\). Elle diverge pour \(z \le 0\).

- Dans notre cas, \(\alpha = -1.07\), donc \(\alpha+1 = -0.07\).

- Puisque \(\alpha+1 \le 0\), l'intégrale \(\Gamma(\alpha+1)\) diverge.

Conclusion : Mathématiquement, avec une pente \(\alpha \le -1\), le nombre total de galaxies est infini !

Réflexions

Ce résultat, connu sous le nom de "catastrophe de Schechter", n'est pas physique. Il signifie simplement que le modèle de la fonction de Schechter (une simple loi de puissance) doit cesser d'être valide en dessous d'une certaine luminosité. Dans l'Univers réel, il y a probablement un seuil ou un changement de comportement de la fonction de luminosité pour les galaxies naines ultra-faibles, qui empêche cette divergence. Cependant, cela met en évidence l'extraordinaire abondance des petites galaxies ("naines") par rapport aux géantes.

Points à retenir

- Si \(\alpha > -1\), le nombre total de galaxies converge.

- Si \(\alpha \le -1\), le nombre total de galaxies diverge (mathématiquement). La majorité des galaxies sont des naines.

- Si \(\alpha \le -2\), la densité de luminosité totale diverge également, ce qui n'est pas observé. Les observations contraignent donc \(\alpha > -2\).

Question 5 : Interpréter physiquement la signification des trois paramètres.

Principe

Chaque paramètre de la fonction de Schechter a une signification physique directe qui nous renseigne sur la population de galaxies étudiée.

Interprétation

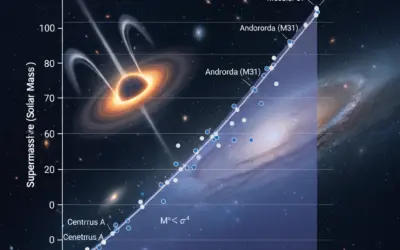

- \(\phi^*\) (Phi-étoile) - La Normalisation

- Ce paramètre représente la densité caractéristique de galaxies. Ce n'est pas la densité totale, mais une mesure de l'abondance globale des galaxies dans le volume étudié. Une valeur élevée de \(\phi^*\) signifie un Univers plus "peuplé" en galaxies (comme dans un amas de galaxies par rapport au vide cosmique).

- \(L^*\) (L-étoile) - La Luminosité Caractéristique

- Ce paramètre marque le "coude" ou le "genou" de la fonction de luminosité. Il sépare le régime des galaxies communes, de faible luminosité (décrit par la loi de puissance), de celui des galaxies très brillantes et rares (décrit par la coupure exponentielle). Physiquement, \(L^*\) correspond à la luminosité d'une galaxie "typique" et massive, comme notre propre Voie Lactée ou la galaxie d'Andromède.

- \(\alpha\) (Alpha) - La Pente des Faibles Luminosités

- Ce paramètre est crucial car il décrit le ratio entre les galaxies naines (faible L) et les galaxies géantes (proche de L*). Une valeur très négative (ex: \(\alpha = -1.5\)) indique une population très largement dominée en nombre par les galaxies naines. Une valeur proche de 0 (ex: \(\alpha = -0.5\)) indiquerait que les naines sont beaucoup moins prépondérantes. La valeur observée (\(\approx -1.1\)) confirme que l'Univers est numériquement dominé par les petites galaxies.

Outil Interactif : Simulateur de la Fonction de Schechter

Utilisez les curseurs pour modifier les paramètres \(\alpha\) et \(\phi^*\) et observez en temps réel comment la forme de la fonction de luminosité et la densité de lumière totale changent. (L* est fixé pour cette simulation).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que décrit principalement le paramètre \(\alpha\) de la fonction de Schechter ?

2. Quelle est l'unité typique du paramètre de normalisation \(\phi^*\)?

3. Le "genou" ou le "coude" de la fonction de luminosité est déterminé par :

4. Si l'on observe que la pente \(\alpha\) est de -1.5, qu'est-ce que cela implique pour le nombre total de galaxies ?

5. Le calcul de la densité de luminosité totale \(\mathcal{L}_{\text{tot}}\) dépend de :

Glossaire

- Fonction de Luminosité

- Une fonction statistique qui donne la densité numérique (nombre par unité de volume) de galaxies pour un intervalle de luminosité donné.

- Fonction de Schechter

- Le modèle mathématique le plus utilisé pour décrire la fonction de luminosité. Il combine une loi de puissance pour les galaxies faibles et une coupure exponentielle pour les plus brillantes.

- Mpc (Mégaparsec)

- Une unité de distance utilisée en astronomie extragalactique. 1 Mpc équivaut à environ 3.26 millions d'années-lumière.

- \(L_\odot\) (Luminosité Solaire)

- L'unité de luminosité standard en astronomie, égale à la luminosité totale du Soleil.

- Paramètre de Hubble (h)

- Un paramètre sans dimension (généralement \(\approx 0.7\)) qui normalise la constante de Hubble \(H_0 = 100h \text{ km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}\). Il apparaît dans les calculs de distance et de volume en cosmologie.

D’autres exercices d’Astrophysique Galactique:

0 commentaires