Détermination de la Masse Minimale (m sin i)

Contexte : La méthode des vitesses radialesTechnique de détection d'exoplanètes qui mesure la variation de la vitesse d'une étoile le long de la ligne de visée, causée par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite..

La chasse aux exoplanètes a révolutionné notre compréhension de l'Univers. L'une des techniques les plus fructueuses pour les découvrir est la méthode des vitesses radiales, qui détecte le léger "bamboulement" d'une étoile causé par une planète en orbite. Cependant, cette méthode a une limitation intrinsèque : elle ne nous donne accès qu'à la masse minimaleLa masse d'une exoplanète multipliée par le sinus de l'angle d'inclinaison de son orbite. C'est la valeur minimale possible pour la masse réelle de la planète. de la planète, notée \(m \sin i\). Cet exercice vous guidera à travers le calcul de cette valeur fondamentale pour caractériser un nouveau monde.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est fondamental car il illustre comment les astronomes déduisent des propriétés physiques cruciales (comme la masse) à partir de données observationnelles (la lumière d'une étoile). Comprendre le calcul de \(m \sin i\) est la première étape pour déterminer si un objet découvert est une planète géante, une naine brune ou une petite étoile.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le principe de la méthode des vitesses radiales et l'origine du facteur \(\sin i\).

- Maîtriser la manipulation des unités astronomiques (masses solaires, jours, etc.).

- Appliquer la formule de la fonction de masse pour calculer la masse minimale d'une exoplanète.

- Interpréter le résultat et comprendre ses implications pour la masse réelle de la planète.

Données de l'étude

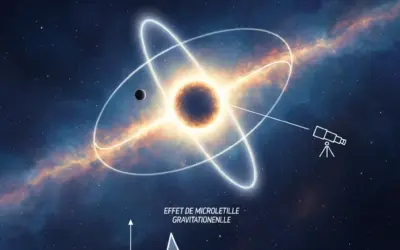

Schéma du Système

Vue d'artiste du système et de l'inclinaison orbitale

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse de l'étoile HD 209458 | \(M_*\) | 1.148 | Masses solaires (\(M_☉\)) |

| Période orbitale de la planète | \(P\) | 3.525 | Jours |

| Semi-amplitude de la vitesse radiale | \(K\) | 84.5 | m/s |

Questions à traiter

- Convertir la période orbitale \(P\) en secondes et la masse de l'étoile \(M_*\) en kilogrammes.

- Calculer la "fonction de masse", qui lie les observables (\(P, K\)) aux propriétés physiques du système.

- En utilisant l'approximation que la masse de la planète est très inférieure à celle de l'étoile (\(m_p \ll M_*\)), calculer la masse minimale de la planète, \(m_p \sin i\), en kilogrammes.

- Exprimer ce résultat en masses de Jupiter (\(M_J\)) pour mieux le comparer à des planètes connues.

- Discuter de l'impact de l'angle d'inclinaison \(i\). Que se passe-t-il si l'orbite est vue "par la tranche" (\(i=90°\)) ou "de dessus" (\(i=0°\)) ?

Les bases de la méthode des vitesses radiales

Lorsqu'une planète orbite autour d'une étoile, elle exerce une force gravitationnelle qui fait "osciller" l'étoile. Depuis la Terre, nous ne pouvons pas voir ce mouvement latéral, mais nous pouvons détecter un mouvement d'approche et d'éloignement le long de notre ligne de visée. Ce mouvement induit un décalage des raies spectrales de la lumière de l'étoile par effet Doppler-FizeauLe changement de fréquence (et donc de couleur) de la lumière d'un objet en raison de son mouvement par rapport à l'observateur. La lumière est décalée vers le bleu (blueshift) si l'objet s'approche, et vers le rouge (redshift) s'il s'éloigne.. La mesure de ce décalage nous donne la vitesse radiale de l'étoile.

1. La Fonction de Masse

La physique orbitale nous donne une relation puissante appelée la fonction de masse. Elle relie la masse de la planète (\(m_p\)), la masse de l'étoile (\(M_*\)) et l'inclinaison de l'orbite (\(i\)) aux quantités que nous pouvons mesurer : la période (\(P\)) et la semi-amplitude de la vitesse radiale (\(K\)).

\[ \frac{(m_p \sin i)^3}{(M_* + m_p)^2} = \frac{P K^3}{2 \pi G} \]

Où \(G\) est la constante gravitationnelle.

2. Approximation pour \(m_p \ll M_*\)

Dans la quasi-totalité des cas, la masse de la planète est négligeable par rapport à celle de l'étoile. On peut donc simplifier le dénominateur en \((M_* + m_p)^2 \approx M_*^2\). L'équation devient alors :

\[ m_p \sin i \approx \left( \frac{P K^3 M_*^2}{2 \pi G} \right)^{1/3} = M_*^{2/3} \left( \frac{P}{2 \pi G} \right)^{1/3} K \]

C'est cette formule que nous utiliserons pour nos calculs.

Correction : Détermination de la Masse Minimale (m sin i)

Question 1 : Conversion des unités

Principe

Le concept physique fondamental ici est la cohérence dimensionnelle. Pour que les équations de la physique (comme la loi de la gravitation) soient valides, toutes les grandeurs doivent être exprimées dans un système d'unités commun et cohérent. L'échec de cette étape initiale invalide tous les calculs ultérieurs.

Mini-Cours

Le Système International d'unités (SI) est le standard mondial pour la science et l'ingénierie. Il est basé sur sept unités fondamentales. Pour la mécanique, les trois plus importantes sont le mètre (m) pour la longueur, le kilogramme (kg) pour la masse, et la seconde (s) pour le temps. Toutes les autres unités (force, énergie, vitesse) en découlent. Par exemple, la constante de gravitation \(G\) est exprimée en \(m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}\).

Remarque Pédagogique

Prenez toujours l'habitude, avant de vous lancer dans un calcul, de lister toutes vos données d'entrée et de les convertir immédiatement dans le système SI. C'est une étape de préparation qui vous évitera 90% des erreurs d'inattention et vous permettra de vous concentrer sur la physique du problème plutôt que sur les jongleries d'unités.

Normes

L'utilisation du Système International est régie par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). En astronomie, l'Union Astronomique Internationale (UAI) définit également des valeurs nominales pour des constantes comme la masse solaire (\(M_☉\)) pour assurer la cohérence des calculs entre les différentes équipes de recherche.

Formule(s)

Formule de conversion de la Période

Formule de conversion de la Masse

Hypothèses

Pour cet exercice, nous supposons que les facteurs de conversion fournis (nombre de secondes dans un jour, masse du Soleil en kg) sont des valeurs exactes et suffisamment précises pour nos calculs.

Donnée(s)

Les chiffres d'entrée pour cette étape sont les données brutes de l'énoncé.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Période orbitale | \(P\) | 3.525 | Jours |

| Masse de l'étoile | \(M_*\) | 1.148 | \(M_☉\) |

Astuces

Pour une estimation rapide, rappelez-vous qu'un jour contient un peu moins de \(10^5\) secondes (\(8.64 \times 10^4\)). Ainsi, 3.5 jours devraient donner un résultat de l'ordre de \(3 \times 10^5\) secondes, ce qui permet de vérifier rapidement l'ordre de grandeur de votre calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Flux de Conversion des Données

Calcul(s)

Calcul de la Période en Secondes

Calcul de la Masse de l'Étoile en Kilogrammes

Schéma (Après les calculs)

Résultat de la Conversion

Réflexions

L'obtention de grands nombres est tout à fait normale en astrophysique. Manipuler des puissances de 10 est une compétence essentielle. Ces valeurs en SI sont maintenant prêtes à être injectées dans les équations physiques.

Points de vigilance

L'erreur la plus fréquente est d'oublier un facteur dans la conversion (par exemple, convertir les jours en heures mais pas en secondes) ou de se tromper dans les exposants lors de la manipulation des masses solaires. Vérifiez toujours deux fois vos conversions.

Points à retenir

- Concept Clé : La cohérence des unités est non-négociable en physique.

- Valeurs Essentielles : \(1 \text{ jour} = 86400 \text{ s}\), \(1 M_☉ \approx 2 \times 10^{30} \text{ kg}\).

Le saviez-vous ?

La seconde a été historiquement définie comme 1/86400 de la durée d'un jour solaire moyen. Cependant, depuis 1967, elle a une définition bien plus précise basée sur la physique atomique : la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

La période orbitale de Jupiter est d'environ 11.86 années terrestres. Convertissez cette période en secondes (sachant qu'une année \(\approx 365.25\) jours).

Question 2 : Calcul de la fonction de masse

Principe

La fonction de masse est une construction mathématique qui regroupe toutes les quantités mesurables (\(P\) et \(K\)) en un seul terme. Ce terme, qui a la dimension d'une masse, représente la contrainte minimale que nos observations imposent aux masses du système, indépendamment de toute hypothèse sur l'étoile.

Mini-Cours

La fonction de masse découle de la 3ème loi de Kepler et de la conservation de la quantité de mouvement. Elle est définie comme \(f(m) = \frac{(m_p \sin i)^3}{(M_* + m_p)^2}\). En combinant les équations du mouvement des deux corps, on peut montrer que ce terme théorique est exactement égal à la quantité \(\frac{P K^3}{2 \pi G}\), qui ne contient que des observables et des constantes. C'est ce pont entre la théorie et l'observation qui rend ce calcul si puissant.

Remarque Pédagogique

Voyez la fonction de masse comme un "résumé" de votre observation. Avant de connaître la masse de l'étoile, vous pouvez déjà calculer cette valeur. Si un autre astronome vous donne une meilleure estimation de la masse stellaire plus tard, vous n'aurez pas à refaire tout le traitement des données brutes ; il vous suffira de réutiliser votre fonction de masse déjà calculée.

Normes

La valeur de la constante gravitationnelle \(G\) est fixée par le CODATA (Committee on Data for Science and Technology), qui recommande les valeurs des constantes fondamentales pour un usage international. La valeur actuelle est \(G = 6.67430(15) \times 10^{-11} m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}\). Pour l'exercice, nous utilisons une version arrondie.

Formule(s)

Formule de la fonction de masse

Hypothèses

L'application de cette formule suppose que l'orbite de la planète est circulaire (\(e=0\)). Si l'orbite est excentrique, la formule est plus complexe. Cependant, pour de nombreuses planètes, l'approximation d'une orbite circulaire est suffisante pour une première estimation.

Donnée(s)

Nous utilisons les valeurs observées (maintenant en unités SI) et la constante de gravitation.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Période | \(P\) | 304560 | s |

| Semi-amplitude de vitesse | \(K\) | 84.5 | m/s |

| Constante de gravitation | \(G\) | \(6.674 \times 10^{-11}\) | \(m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}\) |

Astuces

Pour éviter les erreurs de calculatrice, calculez d'abord le numérateur (\(P \times K^3\)), puis le dénominateur (\(2 \times \pi \times G\)) séparément. Ensuite, divisez les deux résultats. Cela simplifie la saisie et réduit le risque d'erreur de parenthèses.

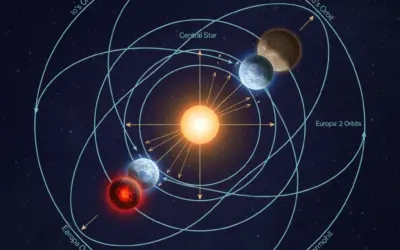

Schéma (Avant les calculs)

Illustration de l'Effet Doppler sur la Vitesse Radiale

Calcul(s)

Calcul de la fonction de masse

Schéma (Après les calculs)

Courbe de Vitesse Radiale avec Valeurs

Réflexions

Le résultat est une masse (\(4.383 \times 10^{20}\) kg). C'est beaucoup plus petit que la masse de n'importe quelle étoile, mais beaucoup plus grand que celle d'une planète comme la Terre. Cela nous indique déjà que l'objet invisible qui cause l'oscillation est "substellaire". Cette valeur encapsule l'information dynamique de notre observation.

Points de vigilance

Attention à la puissance 3 sur la vitesse K ! C'est le terme le plus sensible du calcul. Une petite erreur sur K aura un impact énorme sur le résultat final. Assurez-vous également que votre calculatrice gère correctement les puissances de 10 négatives au dénominateur.

Points à retenir

- Concept Clé : La fonction de masse lie directement les observations (\(P, K\)) à la physique du système.

- Dépendance : La fonction de masse est très sensible à \(K\) (\(f(m) \propto K^3\)) et moins à \(P\) (\(f(m) \propto P\)).

Le saviez-vous ?

La toute première exoplanète, 51 Pegasi b, découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz (Prix Nobel de Physique 2019), a été trouvée en utilisant précisément cette méthode. Sa détection a été une surprise car c'était une planète géante sur une orbite de seulement 4.2 jours, un type de planète que personne ne pensait exister.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Recalculez la fonction de masse si la vitesse K mesurée avait été de 100 m/s au lieu de 84.5 m/s, en gardant la même période.

Question 3 : Calcul de la masse minimale \(m_p \sin i\)

Principe

Le principe est d'utiliser la fonction de masse, qui est une quantité "mixte" dépendant des deux corps, et de la combiner avec la masse connue de l'étoile pour isoler l'information concernant l'objet inconnu, la planète. C'est l'étape clé où l'on passe de l'observation du système à la caractérisation d'un de ses composants.

Mini-Cours

L'approximation \(m_p \ll M_*\) (et donc \((M_*+m_p)^2 \approx M_*^2\)) est physiquement justifiée. Le Soleil contient 99.86% de la masse de tout le système solaire. Jupiter, la planète la plus massive, n'a qu'environ 1/1000ème de la masse du Soleil. Cette différence d'échelle est quasi universelle, ce qui rend l'approximation extrêmement robuste pour les systèmes planétaires.

Remarque Pédagogique

Considérez ce calcul comme un "débruitage". La fonction de masse contient l'information sur la planète, mais "brouillée" par la masse de l'étoile. En multipliant par \(M_*^2\), on "amplifie" le signal de la planète pour le rendre directement interprétable. La racine cubique sert ensuite à revenir à une échelle de masse linéaire.

Normes

Il n'y a pas de norme réglementaire ici, mais une convention scientifique : lorsqu'on ne connaît pas l'inclinaison, on cite toujours la masse minimale (\(m \sin i\)) et non une masse "probable" ou "estimée", car \(m \sin i\) est la seule quantité directement contrainte par les données.

Formule(s)

Formule de la masse minimale

Hypothèses

L'hypothèse fondamentale de cette étape est que la masse de la planète est négligeable par rapport à celle de l'étoile (\(m_p \ll M_*\)). Si l'objet était une autre étoile (compagnon binaire), cette approximation ne serait pas valide.

Donnée(s)

Nous utilisons les résultats des étapes précédentes.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Fonction de masse | \(f(m)\) | \(4.383 \times 10^{20}\) | kg |

| Masse de l'étoile | \(M_*\) | \(2.284 \times 10^{30}\) | kg |

Astuces

Lorsque vous calculez avec des puissances de 10, vous pouvez traiter les nombres et les exposants séparément pour une vérification rapide. Ici : \((10^{20} \times (10^{30})^2)^{1/3} = (10^{20} \times 10^{60})^{1/3} = (10^{80})^{1/3} \approx 10^{27}\). Votre résultat final doit avoir un exposant proche de 27.

Schéma (Avant les calculs)

Processus de Déduction de la Masse Planétaire

Calcul(s)

Calcul de la masse minimale

Schéma (Après les calculs)

Masse Minimale Déterminée

Réflexions

Nous avons obtenu une valeur de masse concrète, \(1.317 \times 10^{27}\) kg. C'est la limite inférieure de la masse de la planète. Cela signifie que la planète ne peut pas être moins massive que cela. Cette seule valeur nous permet déjà de la classer dans la catégorie des géantes gazeuses.

Points de vigilance

La plus grande source d'erreur conceptuelle est de confondre \(m_p \sin i\) avec la masse réelle \(m_p\). Il faut toujours garder à l'esprit qu'il s'agit d'une borne inférieure à cause du facteur d'inclinaison inconnu.

Points à retenir

- Concept Clé : On isole la masse de la planète en utilisant la fonction de masse et la masse de l'étoile.

- Hypothèse Clé : Le calcul repose sur l'approximation \(m_p \ll M_*\).

Le saviez-vous ?

Statistiquement, pour un grand nombre de systèmes orientés au hasard, la valeur moyenne de \(\sin i\) est \(\pi/4 \approx 0.866\). Les astronomes utilisent parfois ce facteur pour estimer la "vraie" masse la plus probable à partir de la masse minimale, mais ce n'est qu'une estimation statistique, pas une certitude pour un système individuel.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Recalculez la masse minimale (\(m_p \sin i\), en kg) si l'étoile était une naine rouge de seulement 0.5 \(M_☉\), en gardant les mêmes P et K.

Question 4 : Conversion en masses joviennes

Principe

Le concept est celui de la mise en contexte. Un nombre brut en kilogrammes, surtout avec une puissance de 10 élevée, est difficile à interpréter. En le convertissant dans une unité familière et pertinente (la masse de la plus grosse planète de notre propre système solaire), nous donnons un sens physique immédiat au résultat.

Mini-Cours

L'utilisation d'unités de référence est une pratique courante en astronomie. On utilise la Masse Solaire (\(M_☉\)) pour les étoiles, l'Unité Astronomique (UA) pour les distances dans les systèmes planétaires, l'année-lumière pour les distances interstellaires, et la Masse de Jupiter (\(M_J\)) ou la Masse Terrestre (\(M_⊕\)) pour les planètes. Le choix de l'unité dépend de l'échelle de l'objet étudié.

Remarque Pédagogique

C'est l'étape de la "traduction". Vous avez fait un calcul rigoureux en SI, maintenant vous traduisez le résultat dans le "langage" des planétologues pour pouvoir le comparer facilement à d'autres objets du catalogue des exoplanètes. Un résultat de "0.69 \(M_J\)" est instantanément compréhensible : c'est une planète un peu moins massive que Jupiter.

Normes

L'Union Astronomique Internationale (UAI) a établi en 2015 une résolution fixant une valeur nominale pour la masse de Jupiter à \(M_J = 1.89816 \times 10^{27}\) kg pour garantir la reproductibilité et la comparabilité des résultats.

Formule(s)

Formule de conversion en Masses de Jupiter

Hypothèses

On suppose que la valeur de la masse de Jupiter que nous utilisons est une constante de conversion fiable.

Donnée(s)

Nous avons besoin de notre résultat précédent et de la masse de Jupiter.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse minimale calculée | \(m_p \sin i\) | \(1.317 \times 10^{27}\) | kg |

| Masse de Jupiter | \(M_J\) | \(1.898 \times 10^{27}\) | kg |

Astuces

Les deux masses sont de l'ordre de \(10^{27}\) kg. Vous pouvez donc ignorer les puissances de 10 pour une estimation rapide : \(1.3 / 1.9\) est environ \(2/3\), soit ~0.66. Votre résultat final doit être très proche de cette valeur, ce qui est un excellent moyen de vérifier votre calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Mise à l'échelle : Comparaison à Jupiter

Calcul(s)

Conversion en masses de Jupiter

Schéma (Après les calculs)

Rapport de Masse Final

Réflexions

Le résultat, ~0.69 \(M_J\), place fermement cette planète dans la catégorie des géantes gazeuses. Elle est significativement plus massive que Saturne (~0.3 \(M_J\)) mais un peu moins que Jupiter. Associé à sa période orbitale très courte (3.5 jours), cela en fait un archétype de "Jupiter chaud".

Points de vigilance

L'erreur la plus simple ici est d'inverser la fraction (diviser la masse de Jupiter par la masse de la planète). Assurez-vous que le résultat a du sens : si la masse en kg est plus petite que celle de Jupiter, le résultat en \(M_J\) doit être inférieur à 1.

Points à retenir

- Concept Clé : Mettre les résultats en perspective en utilisant des unités de comparaison standards.

- Ordre de grandeur : La masse de Jupiter (\(~1.9 \times 10^{27}\) kg) est un repère essentiel pour classer les exoplanètes massives.

Le saviez-vous ?

La frontière entre une planète géante massive et une "naine brune" (une sorte d'étoile ratée) est définie par convention à environ 13 fois la masse de Jupiter. En dessous de cette masse, on considère que l'objet est une planète ; au-dessus, la pression en son cœur est suffisante pour démarrer la fusion du deutérium.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Un autre signal a été détecté autour de la même étoile avec une vitesse K = 60 m/s et la même période. Quelle serait la masse minimale de ce second objet (en \(M_J\)) ?

Question 5 : Influence de l'angle d'inclinaison \(i\)

Principe

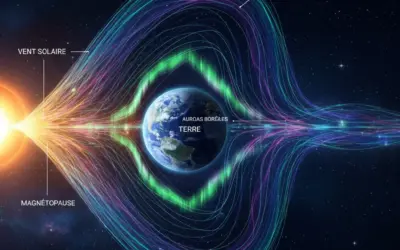

Le facteur \(\sin i\) vient du fait que nous ne mesurons que la composante de la vitesse de l'étoile dirigée vers nous. L'inclinaison \(i\) est l'angle entre la normale au plan orbital et notre ligne de visée.

Réflexions

- Si l'orbite est vue "par la tranche" (\(i = 90°\)) : Dans ce cas, \(\sin i = \sin 90° = 1\). Le bamboulement de l'étoile se fait entièrement le long de notre ligne de visée. La masse que nous mesurons (\(m_p \sin i\)) est alors la masse réelle de la planète (\(m_p\)). C'est la situation la plus favorable.

- Si l'orbite est vue "de dessus" (\(i = 0°\)) : Dans ce cas, \(\sin i = \sin 0° = 0\). L'étoile oscille dans un plan perpendiculaire à notre ligne de visée. Il n'y a aucun mouvement vers nous ou loin de nous. La vitesse radiale mesurée (\(K\)) serait nulle, et nous ne pourrions pas détecter la planète avec cette méthode.

- Cas général (\(0° < i < 90°\)) : La masse réelle \(m_p = \frac{m_p \sin i}{\sin i}\) est toujours supérieure ou égale à la masse minimale que nous avons calculée. Comme nous ne connaissons généralement pas \(i\), nous devons nous contenter de la masse minimale.

Le saviez-vous ?

Pour HD 209458 b, les astronomes ont eu de la chance ! C'est une planète "à transit" : elle passe devant son étoile depuis notre point de vue. Ce phénomène de transit ne peut se produire que si l'orbite est vue quasiment par la tranche (\(i \approx 90°\)). On a donc pu confirmer que pour cette planète, la masse minimale est très proche de la masse réelle !

Outil Interactif : Explorez les paramètres

Utilisez les curseurs pour voir comment la masse de l'étoile (\(M_*\)) et la semi-amplitude de la vitesse radiale (\(K\)) influencent la masse minimale planétaire calculée (en gardant la période fixe à 3.525 jours).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. La méthode des vitesses radiales mesure directement :

2. Pourquoi ne calcule-t-on que la "masse minimale" (\(m \sin i\)) ?

3. Si la masse minimale d'une planète est calculée à \(2 M_J\), sa masse réelle pourrait être :

4. Un signal de vitesse radiale plus grand (valeur de K plus élevée) implique, à autres paramètres égaux :

5. Pour quel type de système planétaire la méthode des vitesses radiales est-elle la plus efficace ?

Glossaire

- Masse Minimale (\(m \sin i\))

- Produit de la masse d'une planète (\(m_p\)) par le sinus de l'inclinaison de son orbite (\(i\)). C'est la seule information sur la masse que la méthode des vitesses radiales peut fournir sans information supplémentaire.

- Vitesse Radiale

- Composante de la vitesse d'un objet (ici, une étoile) le long de la ligne de visée d'un observateur. Une vitesse positive signifie que l'objet s'éloigne, une vitesse négative qu'il s'approche.

- Inclinaison Orbitale (\(i\))

- Angle entre la ligne de visée de l'observateur et la normale (perpendiculaire) au plan de l'orbite de la planète. Une inclinaison de 90° signifie que l'orbite est vue par la tranche, tandis qu'une inclinaison de 0° signifie qu'elle est vue de dessus.

- Effet Doppler-Fizeau

- Le changement apparent de la fréquence (et donc de la couleur) de la lumière émise par une source en mouvement par rapport à un observateur. C'est ce qui permet de mesurer la vitesse radiale.

D’autres exercices de planétologie:

0 commentaires