Construction et Interprétation du Diagramme Hertzsprung-Russell (HR)

Contexte : Le Diagramme Hertzsprung-Russell (HR)Le diagramme HR est un graphique représentant la luminosité des étoiles en fonction de leur température de surface. C'est un outil fondamental pour comprendre l'évolution stellaire..

L'un des outils les plus puissants en astrophysique stellaire est le diagramme Hertzsprung-Russell (HR). Il permet de classer les étoiles et de visualiser leur cycle de vie. En plaçant les étoiles sur un graphique selon leur luminosité et leur température, des familles et des séquences apparaissent, révélant les différentes étapes de l'évolution stellaire, de leur naissance à leur mort. Cet exercice vous guidera dans la construction d'un diagramme HR à partir de données réelles et vous apprendra à interpréter la position des étoiles.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous permettra de transformer des données stellaires abstraites en une représentation visuelle riche de sens. Vous apprendrez à identifier les grandes familles d'étoiles et à déduire leurs propriétés physiques simplement par leur position sur le diagramme.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la relation entre la luminosité, la température et le type spectral d'une étoile.

- Savoir placer des étoiles sur un diagramme HR à partir de données observationnelles.

- Identifier les principales régions du diagramme : Séquence Principale, Géantes Rouges, et Naines Blanches.

- Interpréter la position d'une étoile sur le diagramme en termes de stade évolutif et de propriétés physiques.

Données de l'étude

| Étoile | Type Spectral | Température de surface (K) | Luminosité (L/L☉) |

|---|---|---|---|

| Soleil | G2V | 5 778 | 1 |

| Sirius A | A1V | 9 940 | 25,4 |

| Rigel | B8Ia | 12 100 | 120 000 |

| Bételgeuse | M1Iab | 3 500 | 126 000 |

| Proxima du Centaure | M5.5V | 3 042 | 0,0017 |

| Sirius B | DA2 | 25 200 | 0,026 |

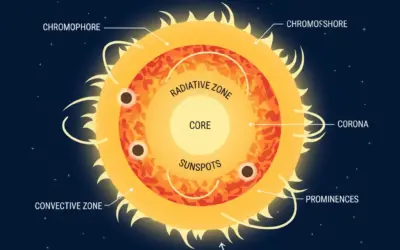

Visualisation des Étoiles de l'Étude

Questions à traiter

- Calculer la magnitude absolue (M) de chaque étoile en utilisant la luminosité fournie.

- Dessiner un diagramme HR en y plaçant chaque étoile. L'axe des abscisses (X) représentera la température (chaud à gauche) et l'axe des ordonnées (Y) la magnitude absolue (brillant en haut).

- Identifier et délimiter les trois principales régions sur votre diagramme : la Séquence Principale, la branche des géantes/supergéantes, et la région des naines blanches.

- Comparer les propriétés du Soleil et de Bételgeuse. Que pouvez-vous déduire de leur position respective sur le diagramme ?

- Discuter du stade évolutif de Sirius B. Que nous apprend sa position (très chaude mais peu lumineuse) sur sa nature ?

Les bases sur le Diagramme HR

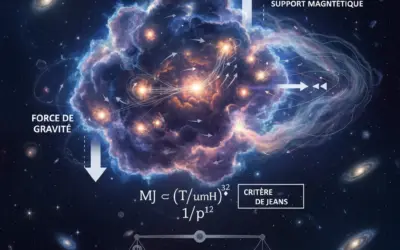

Pour aborder cet exercice, il est essentiel de maîtriser deux concepts clés qui lient les données que nous possédons.

1. Luminosité et Magnitude Absolue

La luminositéL'énergie totale rayonnée par une étoile par unité de temps. Elle est souvent exprimée en multiples de la luminosité du Soleil (L☉). est une mesure de la puissance intrinsèque d'une étoile. Cependant, les astronomes utilisent souvent une échelle logarithmique appelée magnitude absolueLa magnitude apparente qu'aurait une étoile si elle était située à une distance standard de 10 parsecs. C'est une mesure de sa luminosité intrinsèque. (M). La relation entre la luminosité (L) et la magnitude absolue est donnée par :

\[ M = M_{\text{sol}} - 2.5 \cdot \log_{10}\left(\frac{L}{L_{\text{sol}}}\right) \]

Où \(M_{\text{sol}}\) est la magnitude absolue du Soleil, qui vaut environ +4.83. Notez que plus une étoile est brillante, plus sa magnitude est faible (voire négative).

2. Température et Type Spectral

Le type spectralUne classification des étoiles basée sur les caractéristiques de leur spectre, qui dépend principalement de la température de leur photosphère. est une classification des étoiles basée sur leur température de surface. La séquence principale est O, B, A, F, G, K, M, allant des étoiles les plus chaudes (O, bleues) aux plus froides (M, rouges). Notre Soleil est une étoile de type G, de couleur jaune-blanc. Cette classification est directement liée à l'axe horizontal du diagramme HR.

Correction : Construction et Interprétation du Diagramme Hertzsprung-Russell (HR)

Question 1 : Calculer la magnitude absolue (M) de chaque étoile

Principe (le concept physique)

Le but est de convertir la luminosité, une mesure de puissance qui varie énormément d'une étoile à l'autre, en une échelle logarithmique plus pratique et historiquement utilisée par les astronomes : la magnitude absolue. Cela permet de comparer facilement des objets aux éclats très différents sur un même graphique.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'échelle des magnitudes a été introduite dans l'Antiquité par Hipparque, qui classait les étoiles visibles en six "grandeurs". Cette échelle a été modernisée et mathématisée. Elle est "inversée" : une étoile plus brillante a une magnitude plus faible. La magnitude absolue (M) est une mesure de la luminosité intrinsèque, indépendante de la distance, définie comme la magnitude qu'aurait l'étoile si elle était à 10 parsecs.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le point de départ de tout calcul de magnitude est une référence bien connue. En astrophysique stellaire, c'est le Soleil. Gardez toujours en tête ses valeurs de référence (Luminosité = 1 L☉, Magnitude Absolue ≈ +4.83) pour donner un sens à vos résultats.

Normes (la référence réglementaire)

En astrophysique, la convention internationale pour la magnitude absolue est de la calculer à une distance de 10 parsecs (environ 32,6 années-lumière). La formule que nous utilisons est la définition standard adoptée par l'Union Astronomique Internationale (UAI).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de Pogson

Hypothèses (le cadre du calcul)

Pour ce calcul, nous faisons une hypothèse implicite : la luminosité fournie est la luminosité "bolométrique", c'est-à-dire l'énergie totale émise sur toutes les longueurs d'onde. En pratique, les observations sont souvent faites dans des filtres (visuel, bleu, etc.), ce qui complique les calculs.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Les seules données d'entrée nécessaires sont la luminosité de chaque étoile (en unités solaires) et la magnitude absolue de référence du Soleil.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Magnitude absolue du Soleil | \(M_{\text{sol}}\) | 4.83 | mag |

| Luminosité du Soleil | \(L_{\text{sol}}\) | 1 | (par définition) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour le Soleil lui-même, le calcul est trivial ! Le rapport \(L/L_{\text{sol}}\) vaut 1, et le logarithme en base 10 de 1 est toujours 0. La formule se simplifie donc à \(M = M_{\text{sol}}\). C'est une bonne façon de vérifier que vous avez compris la formule.

Schéma (Avant les calculs)

Données de Luminosité en Entrée

Calcul(s) (l'application numérique)

Magnitude Absolue de Sirius A

Magnitude Absolue de Rigel

Magnitude Absolue de Bételgeuse

Magnitude Absolue de Proxima du Centaure

Magnitude Absolue de Sirius B

Schéma (Après les calculs)

Données de Magnitude Absolue en Sortie

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Les résultats montrent une grande diversité. Rigel et Bételgeuse ont des magnitudes négatives, indiquant qu'elles sont des milliers de fois plus lumineuses que le Soleil. À l'inverse, Proxima du Centaure et Sirius B ont des magnitudes positives élevées, signifiant qu'elles sont beaucoup plus faibles que notre étoile.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier que le logarithme d'un nombre inférieur à 1 est négatif. Pour Proxima du Centaure, \(\log_{10}(0.0017)\) est négatif, et le multiplier par -2.5 donne un terme positif qui s'ajoute à 4.83. Une étoile moins lumineuse que le Soleil doit avoir une magnitude supérieure à 4.83 !

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La magnitude est une échelle logarithmique inversée : plus brillant = magnitude plus faible.

- La magnitude absolue est une mesure de la luminosité intrinsèque d'une étoile.

- La formule \( M = M_{\text{sol}} - 2.5 \cdot \log_{10}(L/L_{\text{sol}}) \) est l'outil de conversion clé.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La différence entre la magnitude apparente (\(m\), ce que l'on voit depuis la Terre) et la magnitude absolue (\(M\)) permet de calculer la distance d'une étoile ! La relation est \( m - M = 5 \log_{10}(d) - 5 \), où \(d\) est la distance en parsecs. C'est une des méthodes fondamentales pour mesurer l'Univers.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Le tableau de données est maintenant complété avec les magnitudes absolues, prêt pour la construction du diagramme.

| Étoile | Température (K) | Magnitude Absolue (M) |

|---|---|---|

| Soleil | 5 778 | +4.83 |

| Sirius A | 9 940 | +1.32 |

| Rigel | 12 100 | -7.87 |

| Bételgeuse | 3 500 | -7.92 |

| Proxima du Centaure | 3 042 | +11.75 |

| Sirius B | 25 200 | +8.79 |

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

L'étoile Véga a une luminosité d'environ 40 fois celle du Soleil. Quelle est sa magnitude absolue ?

Question 2 : Dessiner un diagramme HR en y plaçant chaque étoile

Principe (le concept physique)

L'objectif est de créer une représentation visuelle des données. Ce graphique, le diagramme HR, est une "carte d'identité" des étoiles. Chaque étoile a une place unique sur cette carte, déterminée par ses propriétés physiques fondamentales : sa température et sa luminosité.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le diagramme HR est un graphique à deux dimensions. L'axe vertical représente la luminosité (ou la magnitude absolue) et l'axe horizontal représente la température (ou le type spectral). Par convention, les valeurs augmentent vers le haut pour la luminosité (magnitude faible/négative) et vers la gauche pour la température (les étoiles chaudes sont à gauche).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La plus grande difficulté est de s'habituer aux axes inversés. Prenez un moment pour bien les tracer et les graduer avant de placer le premier point. Une bonne pratique est de marquer les valeurs du Soleil (T ≈ 5800 K, M ≈ +4.8) comme un repère central sur votre graphique.

Normes (la référence réglementaire)

L'orientation des axes (chaud à gauche, brillant en haut) est une convention universelle en astrophysique. Utiliser une autre orientation rendrait votre diagramme illisible pour d'autres scientifiques. Il est aussi courant d'utiliser une échelle logarithmique pour l'axe des températures pour mieux représenter la grande diversité des étoiles.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Il n'y a pas de formule pour cette question, il s'agit d'une construction graphique. L'outil est le système de coordonnées cartésiennes.

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que les données de température et de magnitude calculées sont suffisamment précises pour positionner les étoiles de manière significative sur le diagramme.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Étoile | Température (K) | Magnitude Absolue (M) |

|---|---|---|

| Soleil | 5 778 | +4.83 |

| Sirius A | 9 940 | +1.32 |

| Rigel | 12 100 | -7.87 |

| Bételgeuse | 3 500 | -7.92 |

| Proxima du Centaure | 3 042 | +11.75 |

| Sirius B | 25 200 | +8.79 |

Astuces (Pour aller plus vite)

Si vous dessinez sur papier, l'utilisation d'une échelle logarithmique pour l'axe des températures peut aider à mieux espacer les étoiles, mais une échelle linéaire est acceptable pour cet exercice.

Schéma (Avant les calculs)

Avant de placer les points, on prépare le cadre du graphique : deux axes perpendiculaires, correctement étiquetés et gradués selon les conventions.

Cadre du Diagramme HR

Calcul(s) (l'application numérique)

Cette étape consiste à reporter graphiquement chaque paire de coordonnées (Température, Magnitude) sur le graphique préparé.

Schéma (Après les calculs)

On place chaque étoile comme un point sur le graphique en utilisant ses coordonnées.

Diagramme Hertzsprung-Russell avec Étoiles Placées

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La première chose que l'on remarque est que les étoiles ne sont pas dispersées au hasard. Elles semblent se regrouper. On distingue une diagonale allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, un groupe en haut à droite, et un point isolé en bas à gauche. Cette structure n'est pas une coïncidence ; elle révèle la physique de l'évolution stellaire.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale erreur est de mal interpréter les axes. N'oubliez pas : à droite = froid, à gauche = chaud. En haut = très lumineux (M négatif), en bas = peu lumineux (M positif). Une inversion de ces conventions mènera à un diagramme incorrect et à une mauvaise interprétation.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le diagramme HR est un graphique Luminosité vs. Température.

- Axe X : Température, croissant vers la gauche.

- Axe Y : Magnitude Absolue, croissant vers le bas (Luminosité croissant vers le haut).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le diagramme a été développé indépendamment par Ejnar Hertzsprung au Danemark et Henry Norris Russell aux États-Unis au début des années 1910. Leur travail a révolutionné notre compréhension des étoiles, transformant l'astronomie d'une science de classification à une science de la physique et de l'évolution.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Le diagramme HR est maintenant construit, avec chaque étoile de notre catalogue positionnée correctement. Nous sommes prêts à l'analyser.

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Une étoile a une température de 10 000 K et une magnitude absolue de +10. Dans quel coin du diagramme la placeriez-vous ?

Question 3 : Identifier et délimiter les trois principales régions

Principe (le concept physique)

L'étape suivante consiste à reconnaître que les amas d'étoiles sur le diagramme correspondent à des "familles" ou des "stades de vie". En délimitant ces zones, nous commençons à lire le diagramme non plus comme une simple collection de points, mais comme une carte de l'évolution stellaire.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Séquence Principale : C'est là que les étoiles passent la majorité de leur vie, brûlant de l'hydrogène dans leur noyau.

Géantes/Supergéantes : Étoiles en fin de vie, leur noyau s'est contracté et leur enveloppe externe a gonflé. Elles sont plus froides en surface mais immenses, donc très lumineuses.

Naines Blanches : Les "cadavres" d'étoiles comme le Soleil. Ce sont des noyaux stellaires très chauds, denses et petits qui se refroidissent lentement.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Ne cherchez pas des frontières parfaitement nettes. Ces régions sont des "nuages" de probabilité. Une étoile peut être à la frontière entre deux zones. L'important est de comprendre le concept général de chaque région.

Normes (la référence réglementaire)

La classification des régions (Séquence Principale, Géantes, etc.) est une nomenclature standard de l'UAI. La Séquence Principale est aussi appelée "classe de luminosité V", les géantes "classe III" et les supergéantes "classe I".

Formule(s) (l'outil mathématique)

Cette étape est qualitative et ne requiert pas de formule, mais une interprétation visuelle du graphique de la question 2.

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que notre petit échantillon de six étoiles est suffisamment représentatif pour esquisser les positions générales de ces grandes régions.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

La seule donnée d'entrée est le diagramme HR complété à la question 2.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma de départ est le diagramme avec les étoiles positionnées, que nous allons maintenant annoter.

Schéma (Après les calculs)

Nous reprenons le diagramme précédent et nous y superposons les zones correspondant aux trois grandes familles d'étoiles.

Diagramme HR avec Régions Identifiées

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'identification des régions confirme nos observations précédentes. Le Soleil, Sirius A et Proxima du Centaure appartiennent bien à la Séquence Principale. Bételgeuse et Rigel sont dans la région des géantes/supergéantes. Sirius B est clairement dans la zone des naines blanches. Chaque étoile de notre échantillon est un archétype de sa catégorie.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Le diagramme HR est divisé en régions distinctes qui ne sont pas arbitraires mais correspondent à la physique de l'évolution stellaire. Savoir les nommer et les localiser est une compétence fondamentale.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Les trois principales zones d'évolution stellaire sont maintenant identifiées sur notre diagramme HR.

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

À quelle région appartient une étoile de type K (froide) avec une magnitude absolue de +6 (faible luminosité) ?

Question 4 : Comparer les propriétés du Soleil et de Bételgeuse

Principe (le concept physique)

Cette question nous amène à utiliser la loi de Stefan-Boltzmann pour comprendre une apparente contradiction : comment une étoile (Bételgeuse) peut-elle être plus froide que le Soleil, mais des milliers de fois plus lumineuse ? La réponse se trouve dans la troisième propriété fondamentale d'une étoile : sa taille.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La loi de Stefan-Boltzmann stipule que la puissance totale rayonnée par un corps noir par unité de surface est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température (\(P/A = \sigma T^4\)). Pour une sphère comme une étoile, la surface est \(4\pi R^2\). La luminosité totale est donc \(L = 4\pi R^2 \sigma T^4\). Cette relation lie les trois propriétés fondamentales : luminosité, température et rayon.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez au diagramme HR comme une carte en 2D d'un espace en 3D (L, T, R). Chaque point a une "altitude" implicite qui est le rayon. Les lignes de rayon constant ("iso-rayons") sont des diagonales allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Rapport des rayons entre deux étoiles

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Caractéristique | Symbole | Soleil | Bételgeuse | Unité |

|---|---|---|---|---|

| Température | \(T\) | 5 778 | 3 500 | K |

| Luminosité | \(L/L_{\text{sol}}\) | 1 | 126 000 | - |

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma pertinent est le diagramme HR de la question précédente, où l'on visualise les positions très différentes du Soleil et de Bételgeuse.

Position du Soleil et de Bételgeuse

Calcul(s) (l'application numérique)

Rapport des rayons : Application numérique

Rapport des rayons : Calcul intermédiaire 1

Rapport des rayons : Calcul intermédiaire 2

Rapport des rayons : Résultat

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma illustre la différence de taille colossale entre le Soleil et Bételgeuse, calculée ci-dessus.

Comparaison de Taille : Soleil vs. Bételgeuse

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le calcul montre que Bételgeuse est près de 1000 fois plus grande que le Soleil ! C'est une supergéante. Sa surface est tellement immense qu'elle compense largement sa faible température de surface, ce qui la rend globalement beaucoup plus lumineuse. Le diagramme HR nous a permis de déduire cette propriété physique remarquable.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention aux puissances dans la formule ! Le rayon est au carré, mais la température est à la puissance quatre. Une petite variation de température a un impact beaucoup plus grand sur la luminosité qu'une variation de rayon de même proportion.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

La position d'une étoile sur le diagramme HR n'est pas seulement une question de température et de luminosité, mais aussi implicitement de rayon. Les étoiles en haut à droite sont des géantes, celles en bas à gauche sont des naines.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Si Bételgeuse remplaçait notre Soleil, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Mars, et engloutirait la Terre ! Elle est si grande et relativement proche que c'est l'une des très rares étoiles dont on a pu obtenir une image de la surface, et pas seulement un point lumineux.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Bételgeuse est une supergéante rouge, une étoile en fin de vie dont le rayon est environ 967 fois celui du Soleil, ce qui explique sa position dans le coin supérieur droit du diagramme HR.

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Une étoile est 16 fois plus lumineuse que le Soleil, mais a la même température de surface. Combien de fois son rayon est-il plus grand que celui du Soleil ?

Question 5 : Discuter du stade évolutif de Sirius B

Principe (le concept physique)

Nous appliquons le même raisonnement que pour Bételgeuse. Sirius B est très chaude mais peu lumineuse. La loi de Stefan-Boltzmann implique donc qu'elle doit être exceptionnellement petite. Cette combinaison de propriétés nous renseigne sur sa nature et son stade avancé dans l'évolution stellaire.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Les naines blanches comme Sirius B ne sont plus des étoiles au sens traditionnel. La fusion nucléaire s'est arrêtée. Ce sont des noyaux stellaires inertes, incroyablement denses, soutenus non pas par la pression thermique mais par un principe quantique appelé la "pression de dégénérescence des électrons". Elles brillent simplement parce qu'elles sont encore très chaudes et se refroidissent très lentement dans l'espace.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La région des naines blanches est la "maison de retraite" des étoiles de masse faible à intermédiaire, comme notre Soleil. Comprendre Sirius B, c'est entrevoir le futur lointain de notre propre système solaire.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Rapport des rayons entre deux étoiles

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Caractéristique | Symbole | Soleil | Sirius B | Unité |

|---|---|---|---|---|

| Température | \(T\) | 5 778 | 25 200 | K |

| Luminosité | \(L/L_{\text{sol}}\) | 1 | 0.026 | - |

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma pertinent est le diagramme HR, où l'on se concentre sur la position de Sirius B par rapport au Soleil.

Position du Soleil et de Sirius B

Calcul(s) (l'application numérique)

Rapport des rayons : Application numérique

Rapport des rayons : Calcul intermédiaire 1

Rapport des rayons : Calcul intermédiaire 2

Rapport des rayons : Résultat

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma illustre la différence de taille entre le Soleil et Sirius B, qui est à peine plus grande que la Terre.

Comparaison de Taille : Soleil vs. Sirius B

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le rayon de Sirius B est moins de 1% de celui du Soleil ! Cela correspond à peu près à la taille de la Terre. Pourtant, elle contient environ la même masse que le Soleil. Une cuillère à café de matière de naine blanche pèserait plusieurs tonnes sur Terre. Sa position sur le diagramme HR nous révèle sa nature d'objet compact et en fin de vie.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne soyez pas trompé par la haute température. En astrophysique, "chaud" ne signifie pas toujours "grand" ou "lumineux". Le rayon joue un rôle crucial (au carré !) dans la luminosité totale d'une étoile.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Une étoile chaude mais peu lumineuse est nécessairement très petite. Cette région du diagramme HR (en bas à gauche) est celle des objets compacts en fin de vie, les naines blanches.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Sirius B a été la première naine blanche découverte. Son existence a été prédite en 1844 à partir des perturbations gravitationnelles qu'elle exerçait sur sa compagne bien plus brillante, Sirius A, mais elle n'a été observée directement qu'en 1862. C'est un triomphe de la mécanique céleste !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Sirius B est une naine blanche, le résidu stellaire chaud, petit (rayon d'environ \(0.0085 R_{\text{Soleil}}\)) et dense d'une étoile morte, ce qui explique sa position dans le coin inférieur gauche du diagramme HR.

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Une naine blanche a une température 2 fois supérieure à celle du Soleil, mais une luminosité 10 000 fois plus faible (\(L/L_{\text{Soleil}} = 0.0001\)). Quel est son rayon par rapport à celui du Soleil ?

Outil Interactif : Explorateur de Diagramme HR

Utilisez les curseurs pour faire varier la température et la luminosité d'une étoile et observez comment sa position, son rayon et sa classification changent sur le diagramme HR.

Paramètres d'Entrée

Propriétés Déduites

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Sur un diagramme HR standard, que représente l'axe horizontal (abscisse) ?

2. Où se situent les étoiles les plus massives et les plus chaudes de la Séquence Principale ?

3. Une étoile décrite comme "très froide mais extrêmement lumineuse" est très probablement...

4. Quel facteur principal détermine la position initiale d'une étoile sur la Séquence Principale ?

5. Les naines blanches sont :

- Diagramme Hertzsprung-Russell (HR)

- Un graphique représentant la luminosité des étoiles en fonction de leur température de surface. C'est un outil fondamental pour comprendre l'évolution stellaire.

- Luminosité

- L'énergie totale rayonnée par une étoile par unité de temps. Elle est souvent exprimée en multiples de la luminosité du Soleil (L☉).

- Magnitude Absolue (M)

- La magnitude apparente qu'aurait une étoile si elle était située à une distance standard de 10 parsecs. C'est une mesure de sa luminosité intrinsèque (plus elle est faible/négative, plus l'étoile est brillante).

- Type Spectral

- Une classification des étoiles (O, B, A, F, G, K, M) basée sur les caractéristiques de leur spectre, qui dépend principalement de la température de leur surface.

- Séquence Principale

- La longue bande diagonale sur le diagramme HR où se trouvent la plupart des étoiles, y compris le Soleil. Ce sont des étoiles stables qui fusionnent l'hydrogène en hélium dans leur noyau.

- Géante Rouge / Supergéante

- Une étoile en fin de vie qui a épuisé l'hydrogène de son noyau et a considérablement augmenté de taille. Elles sont froides mais très lumineuses en raison de leur immense surface.

- Naine Blanche

- Le résidu chaud, petit et très dense d'une étoile de faible ou moyenne masse après qu'elle a épuisé son combustible nucléaire. C'est un stade final de l'évolution stellaire.

0 commentaires