Caractéristiques du Jupiter Chaud HD 209458 b

Contexte : Des mondes extrêmes aux portes de leur étoile.

Les "Jupiters chauds" sont une classe d'exoplanètes géantes gazeuses qui orbitent extrêmement près de leur étoile hôte, souvent en quelques jours seulement. Leur découverte a bouleversé nos modèles de formation planétaire, qui prédisaient que de telles géantes ne pouvaient se former que loin de leur étoile. Comprendre leurs caractéristiques physiques, comme leur température et leur densité, est crucial pour déchiffrer leur histoire et les mécanismes de migration planétaireProcessus par lequel une planète change d'orbite après sa formation, se déplaçant généralement vers l'intérieur de son système planétaire. C'est le mécanisme invoqué pour expliquer la présence des Jupiters chauds si près de leur étoile.. Cet exercice vous guidera dans le calcul des propriétés fondamentales d'un Jupiter chaud typique.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est une application directe de lois physiques fondamentales comme la gravitation universelle (via les lois de Kepler) et la thermodynamique. Nous allons utiliser des données observationnelles (masse, rayon, distance) pour déduire des propriétés physiques clés de la planète, ce qui est au cœur du travail de l'exoplanétologue.

Objectifs Pédagogiques

- Appliquer la troisième loi de Kepler pour calculer la période orbitale d'une exoplanète.

- Calculer la température d'équilibre d'une planète en fonction de son étoile et de sa distance.

- Calculer la densité d'une planète et interpréter ce que cela implique pour sa composition.

- Estimer l'échelle de hauteur de l'atmosphère, un paramètre clé pour l'étude des transits.

- Se familiariser avec les unités et les ordres de grandeur en astrophysique.

Données de l'étude

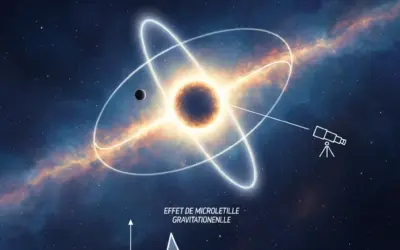

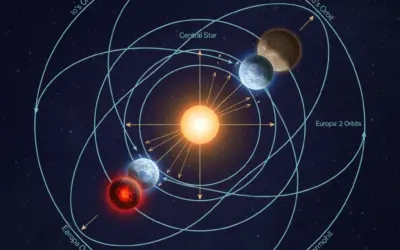

Schéma du système HD 209458

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse de l'étoile | \(M_*\) | 1.1 | Masses solaires (\(M_\odot\)) |

| Température de l'étoile | \(T_*\) | 6000 | Kelvin (K) |

| Rayon de l'étoile | \(R_*\) | 1.2 | Rayons solaires (\(R_\odot\)) |

| Masse de la planète | \(M_p\) | 0.7 | Masses de Jupiter (\(M_J\)) |

| Rayon de la planète | \(R_p\) | 1.38 | Rayons de Jupiter (\(R_J\)) |

| Demi-grand axe | \(a\) | 0.047 | Unités Astronomiques (UA) |

Questions à traiter

- Calculer la période orbitale de la planète en jours.

- Calculer la température d'équilibre (\(T_{\text{eq}}\)) de la planète, en supposant un albédo de Bond nul (\(A=0\)).

- Calculer la densité moyenne (\(\rho\)) de la planète en g/cm³. Comparer cette valeur à celle de Jupiter (~1.33 g/cm³) et de l'eau.

- Estimer l'échelle de hauteur de l'atmosphère (\(H\)) de la planète.

Les bases de la Planétologie

Avant de plonger dans la correction, revoyons quelques concepts clés pour caractériser une exoplanète.

1. La 3ème Loi de Kepler :

Cette loi relie la période de révolution d'un corps (\(P\)) autour d'un autre à sa distance (le demi-grand axe \(a\)) et à la masse du corps central (\(M\)). Elle nous dit que plus une planète est loin de son étoile, plus son "année" est longue. La formule est :

\[ P^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_* + M_p)} a^3 \]

Comme la masse de la planète \(M_p\) est presque toujours négligeable devant celle de l'étoile \(M_*\), on simplifie souvent en \(P^2 \approx \frac{4\pi^2}{GM_*} a^3\).

2. La Température d'Équilibre :

Ce n'est pas la température réelle de la surface, mais la température théorique d'une planète si elle était un corps noir qui ne fait que ré-émettre l'énergie qu'elle reçoit de son étoile. Elle dépend de la température de l'étoile (\(T_*\)), de son rayon (\(R_*\)), de la distance à la planète (\(a\)) et de la capacité de la planète à réfléchir la lumière (l'albédo AFraction de l'énergie solaire incidente qui est réfléchie par une surface. Un albédo de 0 signifie que tout est absorbé (corps noir), un albédo de 1 que tout est réfléchit (miroir parfait).). La formule est :

\[ T_{\text{eq}} = T_* \sqrt{\frac{R_*}{2a}} (1-A)^{1/4} \]

Pour les Jupiters chauds, l'albédo est très faible (proche de 0), ce qui simplifie le calcul.

3. Densité et Composition :

La densité (\(\rho\)) est simplement la masse (\(M\)) divisée par le volume (\(V\)). Pour une planète sphérique, \(V = \frac{4}{3}\pi R^3\). La densité est un indice crucial sur la composition d'une planète. Une faible densité (comme Saturne, < 1 g/cm³) indique une planète majoritairement gazeuse. Une forte densité (comme la Terre, ~5.5 g/cm³) indique une composition rocheuse et métallique.

Correction : Caractéristiques du Jupiter Chaud HD 209458 b

Question 1 : Calculer la période orbitale

Principe (le concept physique)

La période orbitale est la durée d'une "année" pour la planète. La troisième loi de Kepler nous dit que cette durée est directement liée à la distance de la planète à son étoile et à la masse de cette dernière. Pour un Jupiter chaud, qui est très proche de son étoile massive, on s'attend à une période très courte.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La troisième loi de Kepler est une conséquence directe de la loi de la gravitation universelle de Newton. Elle décrit l'équilibre entre la force gravitationnelle centripète, qui maintient la planète sur son orbite, et la force centrifuge (dans un référentiel en rotation) qui tend à l'éloigner. Pour une orbite circulaire, cet équilibre s'écrit \(GMm/a^2 = mv^2/a\), où la vitesse \(v = 2\pi a / P\). En manipulant ces équations, on retrouve la formule de Kepler.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Visualisez la loi de Kepler comme une "balance cosmique". D'un côté, la masse de l'étoile qui "tire" sur la planète. De l'autre, la distance et la vitesse de la planète qui "résistent" à cette attraction. Pour une étoile plus massive, la planète doit orbiter plus vite pour ne pas tomber, ce qui résulte en une période plus courte à distance égale.

Normes (la référence réglementaire)

En astrophysique, les "normes" sont les lois physiques fondamentales. Ici, la loi de la gravitation universelle de Newton et ses corollaires, les lois de Kepler, constituent le cadre standard pour décrire le mouvement des corps célestes dans la majorité des cas (hors effets relativistes extrêmes).

Formule(s) (l'outil mathématique)

On utilise la 3ème loi de Kepler, en négligeant la masse de la planète devant celle de l'étoile :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous posons deux hypothèses simplificatrices : 1) L'orbite est considérée comme circulaire (\(a\) est un rayon constant). 2) La masse de la planète est négligeable par rapport à la masse de l'étoile (\(M_p \ll M_*\)), ce qui est presque toujours vrai.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Demi-grand axe, \(a = 0.047 \, \text{UA}\)

- Masse de l'étoile, \(M_* = 1.1 \, M_\odot\)

- Constante gravitationnelle, \(G = 6.674 \times 10^{-11} \, \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Il existe une version de la loi de Kepler où, si la masse est en masses solaires et la distance en UA, la période est directement obtenue en années : \(P^2 (\text{années}) = a^3 (\text{UA}) / M_* (M_\odot)\). Pour notre cas : \(P^2 = 0.047^3 / 1.1 \approx 0.000094\), donc \(P \approx 0.0097\) années. En multipliant par 365.25 jours/an, on obtient ~3.54 jours. C'est un excellent moyen de vérifier rapidement son résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Système Planétaire avec Période Inconnue

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Convertir toutes les données en unités du Système International (m, kg, s).

2. Appliquer la formule :

3. Convertir en jours :

Schéma (Après les calculs)

Système Planétaire avec Période Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une "année" sur cette planète ne dure que trois jours et demi. Un observateur sur HD 209458 b verrait son étoile se lever et se coucher en un cycle incroyablement rapide. Cette période très courte est une caractéristique définissant les Jupiters chauds et est une conséquence directe de leur extrême proximité avec leur étoile.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'homogénéité des unités est capitale ! L'erreur la plus fréquente est de mélanger les unités (UA, mètres, masses solaires, kg). Avant tout calcul en physique, la première étape est de tout convertir dans le Système International (m-kg-s) pour que les constantes comme G soient valides.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La période orbitale dépend de la distance à la puissance 3/2 (\(P \propto a^{3/2}\)).

- Elle dépend de l'inverse de la racine carrée de la masse de l'étoile (\(P \propto 1/\sqrt{M_*}\)).

- La conversion des unités est une étape critique et non négociable.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La toute première exoplanète découverte autour d'une étoile de type solaire, 51 Pegasi b, était un Jupiter chaud avec une période d'environ 4.2 jours. Sa découverte en 1995 a été une telle surprise qu'elle a valu le prix Nobel de physique à ses découvreurs, Michel Mayor et Didier Queloz.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Simulateur 3D : Période Orbitale

Période calculée : 3.54 jours

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'étoile était deux fois plus massive (\(M_* = 2.2 M_\odot\)), quelle serait la nouvelle période en jours ?

Question 2 : Calculer la température d'équilibre

Principe (le concept physique)

La température d'une planète dépend du flux d'énergie qu'elle reçoit de son étoile. Plus elle est proche, et plus l'étoile est chaude et grosse, plus la planète sera chauffée. La température d'équilibre est une première estimation de la température de la couche supérieure de l'atmosphère de la planète, en supposant qu'elle ré-émet toute l'énergie qu'elle absorbe.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Ce calcul repose sur la loi de Stefan-Boltzmann, qui stipule que l'énergie totale rayonnée par un corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température (\(P = \sigma A T^4\)). On établit un bilan énergétique : la puissance reçue par la planète de son étoile doit être égale à la puissance ré-émise par la planète dans l'espace. C'est de cet équilibre que découle la formule de la température d'équilibre.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à la température d'équilibre comme à la température d'un objet que vous laisseriez au soleil. Un objet noir (faible albédo) deviendra beaucoup plus chaud qu'un objet blanc (fort albédo). De même, si vous le rapprochez d'une source de chaleur (l'étoile), il chauffera davantage. La formule de \(T_{\text{eq}}\) quantifie simplement ces intuitions.

Normes (la référence réglementaire)

Le concept de "corps noir" et la loi de Stefan-Boltzmann sont les standards de la thermodynamique utilisés pour modéliser le rayonnement thermique. Le calcul de la température d'équilibre est une application standardisée de ces principes en planétologie.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Avec un albédo A=0, la formule se simplifie :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que : 1) L'albédo de Bond est nul (\(A=0\)), signifiant que la planète absorbe 100% de la lumière incidente. 2) L'énergie est redistribuée uniformément sur toute la surface de la planète. 3) La planète n'a pas de source de chaleur interne significative.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Température de l'étoile, \(T_* = 6000 \, \text{K}\)

- Rayon de l'étoile, \(R_* = 1.2 \, R_\odot\)

- Demi-grand axe, \(a = 0.047 \, \text{UA}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Notez la dépendance en \(\sqrt{R_*/a}\). Cela signifie que si vous doublez le rayon de l'étoile, la température n'augmente que d'un facteur \(\sqrt{2} \approx 1.4\). En revanche, si vous divisez la distance par 4, la température double ! La distance a un impact beaucoup plus fort que la taille de l'étoile.

Schéma (Avant les calculs)

Bilan Énergétique de la Planète

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Convertir le rayon de l'étoile en mètres.

2. Appliquer la formule (on utilise \(a\) du calcul précédent) :

Schéma (Après les calculs)

Bilan Énergétique avec Température Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une température de 1462 K (soit environ 1189 °C) est extrêmement élevée. C'est bien plus chaud que la température de fusion de nombreux métaux comme le plomb ou l'aluminium. Cela justifie pleinement le nom de "Jupiter chaud" et explique pourquoi ces planètes ont des atmosphères si étendues et volatiles.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier la racine carrée dans la formule ! Une erreur fréquente est d'oublier de prendre la racine du rapport \(R_*/2a\). De plus, la température de l'étoile \(T_*\) est en dehors de la racine. Assurez-vous que votre calculatrice respecte bien cet ordre des opérations.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La température d'équilibre est une estimation de la température du sommet des nuages.

- Elle est très sensible à la distance \(a\) (dépendance en \(1/\sqrt{a}\)).

- Elle est moins sensible à la température de l'étoile (dépendance en \(T_*\)) et à son rayon (dépendance en \(\sqrt{R_*}\)).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Certains Jupiters ultra-chauds sont si torrides que des "pluies de fer" pourraient s'y produire. Sur le côté jour, le fer est vaporisé. Les vents transportent cette vapeur de fer vers le côté nuit, plus froid, où elle se condense en gouttelettes de fer liquide qui tombent ensuite sous forme de pluie.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Simulateur 3D : Température Planétaire

Température calculée : 1462 K

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la planète avait un albédo de 0.3 (similaire à la Terre), quelle serait sa nouvelle température d'équilibre en Kelvin ?

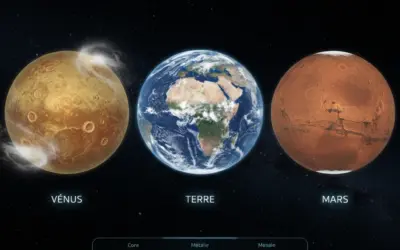

Question 3 : Calculer la densité moyenne

Principe (le concept physique)

La densité nous renseigne sur la composition interne de la planète. En comparant la densité calculée à des valeurs de référence (planètes du système solaire, eau, roches), on peut émettre des hypothèses sur ce dont la planète est faite : est-elle principalement gazeuse, rocheuse, ou un mélange ?

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La densité est une propriété intrinsèque d'un matériau, mais la densité *moyenne* d'une planète est le reflet de sa structure globale. Une planète comme la Terre a un noyau de fer très dense et un manteau rocheux moins dense. Sa densité moyenne est le résultat de ce mélange. Pour une géante gazeuse, la densité moyenne est très faible car elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus légers.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La densité est l'un des outils les plus puissants en planétologie. Quand on obtient la masse (par vitesse radiale) et le rayon (par transit), le premier calcul que l'on fait est la densité. Cela nous place immédiatement dans le bon "casier" : planète tellurique, géante gazeuse, monde glacé, etc. C'est la première étape de la caractérisation.

Normes (la référence réglementaire)

En sciences planétaires, la densité de l'eau non compressée (1 g/cm³ ou 1000 kg/m³) est une référence universelle. Les matériaux rocheux ont typiquement des densités de 3-5 g/cm³, et les métaux comme le fer de ~8 g/cm³. Comparer la densité calculée à ces standards permet une interprétation physique immédiate.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La densité \(\rho\) est la masse \(M_p\) divisée par le volume \(V_p\).

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que la planète est une sphère parfaite pour calculer son volume. Nous calculons une densité *moyenne*, ce qui suppose que la matière est uniformément répartie, même si en réalité elle est stratifiée avec un noyau potentiellement plus dense.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Masse de la planète, \(M_p = 0.7 \, M_J\)

- Rayon de la planète, \(R_p = 1.38 \, R_J\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour convertir des kg/m³ en g/cm³, il suffit de diviser par 1000. C'est une conversion très courante qu'il est bon de mémoriser. Pourquoi ? Parce que 1 kg = 1000 g et 1 m = 100 cm, donc 1 m³ = (100 cm)³ = 1,000,000 cm³. Le rapport (1000 g / 1,000,000 cm³) se simplifie en 1/1000 g/cm³.

Schéma (Avant les calculs)

Propriétés de la Planète pour le Calcul de Densité

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Convertir la masse et le rayon de la planète en unités SI (kg et m).

2. Calculer le volume :

3. Calculer la densité en kg/m³ :

4. Convertir en g/cm³ :

Schéma (Après les calculs)

Comparaison de Densités

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une densité de 0.33 g/cm³ est extrêmement faible ! C'est bien inférieur à la densité de Jupiter (1.33 g/cm³) et même à celle de Saturne (0.69 g/cm³), la planète la moins dense de notre système solaire. C'est aussi bien plus faible que la densité de l'eau (1 g/cm³). Une telle planète flotterait dans une baignoire géante ! Ce phénomène, appelé "inflation" du rayon, est typique des Jupiters chauds. L'intense chaleur de l'étoile "gonfle" l'atmosphère de la planète, la rendant beaucoup plus grande et donc moins dense que ce que sa masse seule laisserait supposer.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention au cube dans la formule du volume ! Une erreur courante est d'oublier de mettre le rayon à la puissance 3 (\(R^3\)). Cela conduirait à une erreur de plusieurs ordres de grandeur sur le volume et donc sur la densité. Vérifiez toujours vos exposants.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La densité est la clé pour une première classification de la planète.

- Densité < 2 g/cm³ suggère une planète majoritairement gazeuse.

- Densité > 3 g/cm³ suggère une planète majoritairement rocheuse/métallique.

- Les Jupiters chauds sont souvent "gonflés" (très faible densité) à cause de leur température élevée.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Il existe des planètes si peu denses qu'on les surnomme les "Super-Puffs". La planète Kepler-51b, par exemple, a une densité d'environ 0.03 g/cm³, soit la densité de la barbe à papa ! Ces mondes défient encore nos modèles de formation et d'évolution planétaire.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Simulateur 3D : Densité et Inflation

Densité calculée : 0.33 g/cm³

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la planète avait le même rayon mais une masse double (\(M_p = 1.4 M_J\)), quelle serait sa nouvelle densité en g/cm³ ?

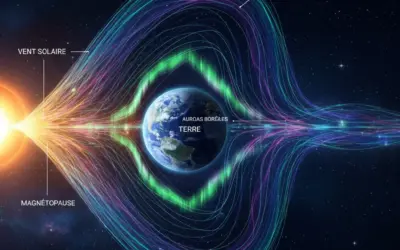

Question 4 : Estimer l'échelle de hauteur de l'atmosphère

Principe (le concept physique)

L'échelle de hauteur (\(H\)) représente la distance sur laquelle la pression atmosphérique diminue d'un facteur \(e\) (environ 2.718). C'est une mesure de "l'épaisseur" ou de "l'étalement" de l'atmosphère. Une grande échelle de hauteur signifie que l'atmosphère est très étendue et "gonflée", ce qui la rend plus facile à détecter et à analyser lors d'un transit planétaire.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'échelle de hauteur résulte de l'équilibre entre l'énergie thermique des particules de gaz (qui les pousse à s'étendre) et la force de gravité (qui les tire vers la planète). Une température plus élevée donne plus d'énergie aux particules, augmentant H. Une gravité plus forte retient plus efficacement l'atmosphère, diminuant H. Des particules plus légères (comme l'hydrogène) s'étendront plus facilement que des particules lourdes (comme le dioxyde de carbone), augmentant aussi H.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à l'échelle de hauteur comme au "degré de flou" de l'atmosphère. Une atmosphère avec une petite échelle de hauteur (comme sur Mars) est très compacte, avec une "surface" quasi-nette. Une atmosphère avec une grande échelle de hauteur (comme sur un Jupiter chaud) est diffuse, étendue, sans bord clair. C'est cette "épaisseur" que l'on sonde avec la lumière de l'étoile pendant un transit.

Normes (la référence réglementaire)

Le calcul de l'échelle de hauteur est basé sur l'équation hydrostatique et la loi des gaz parfaits. Ces deux piliers de la physique sont les standards utilisés pour modéliser la structure verticale des atmosphères planétaires, de la Terre aux exoplanètes les plus lointaines.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que : 1) L'atmosphère est isotherme (la température \(T\) est constante avec l'altitude). 2) L'atmosphère est un gaz parfait. 3) La composition est homogène, dominée par l'hydrogène moléculaire (\(H_2\)).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Température, \(T \approx T_{\text{eq}} = 1462 \, \text{K}\) (du calcul Q2)

- Masse de la planète, \(M_p = 1.329 \times 10^{27} \, \text{kg}\) (du calcul Q3)

- Rayon de la planète, \(R_p = 9.866 \times 10^7 \, \text{m}\) (du calcul Q3)

- Constante de Boltzmann, \(k_B = 1.38 \times 10^{-23} \, \text{J/K}\)

- Masse moléculaire moyenne, \(\mu = 3.34 \times 10^{-27} \, \text{kg}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Avant le calcul final, vérifiez les unités de chaque terme : \(k_B\) est en J/K, T en K, g en m/s², \(\mu\) en kg. Le produit \(g\mu\) a les unités d'une force (N). Le produit \(k_B T\) a les unités d'une énergie (J). Le rapport J/N est bien en mètres (car J = N·m). Si les unités sont cohérentes, votre calcul a de bonnes chances d'être correct.

Schéma (Avant les calculs)

Concept de l'Échelle de Hauteur Atmosphérique

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calculer l'accélération de la pesanteur \(g\) à la "surface" de la planète (au niveau du rayon \(R_p\)).

2. Calculer l'échelle de hauteur \(H\) en utilisant la température d'équilibre \(T_{\text{eq}}\) et la masse moléculaire moyenne \(\mu\).

Schéma (Après les calculs)

Échelle de Hauteur Comparée à la Planète

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une échelle de hauteur de 663 km est considérable. À titre de comparaison, celle de la Terre est d'environ 8.5 km. Cela confirme que l'atmosphère de ce Jupiter chaud est extrêmement étendue, une conséquence directe de sa température élevée et de sa faible gravité de surface (proche de celle de la Terre malgré sa masse bien plus grande, car son rayon est énorme).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à la masse moléculaire \(\mu\). Il faut utiliser la masse d'UNE seule particule moyenne de l'atmosphère (ici, une molécule de H₂), et non la masse molaire (la masse d'une mole de particules, en g/mol). C'est une erreur fréquente qui introduit un facteur d'Avogadro (\(~6.022 \times 10^{23}\)) erroné dans le calcul.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'échelle de hauteur \(H\) est proportionnelle à la température \(T\).

- \(H\) est inversement proportionnelle à la gravité \(g\) et à la masse des particules \(\mu\).

- Les planètes chaudes, peu massives et avec une atmosphère légère (H₂) ont les atmosphères les plus étendues.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La grande échelle de hauteur des Jupiters chauds est une aubaine pour les astronomes. Lors d'un transit, la lumière de l'étoile traverse une grande épaisseur d'atmosphère. En analysant le spectre de cette lumière, on peut y déceler les "empreintes" chimiques des atomes et molécules présents, comme le sodium, le potassium ou la vapeur d'eau. C'est la science de la spectroscopie de transmission.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Simulateur 3D : Épaisseur Atmosphérique

Échelle de hauteur calculée : 663 km

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'atmosphère était composée de vapeur d'eau (\(\mu \approx 18\) u.m.a.) au lieu d'hydrogène (\(\mu \approx 2\) u.m.a.), quelle serait la nouvelle échelle de hauteur en km ?

Outil Interactif : Paramètres Planétaires

Modifiez les paramètres du système pour voir leur influence sur la température et la période orbitale de la planète.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

HD 209458 b fut la première exoplanète découverte par la méthode du transit, la première dont l'atmosphère a été détectée, et la première pour laquelle une évaporation atmosphérique a été observée. L'hydrogène de son atmosphère s'échappe et forme une immense queue cométaire derrière la planète, sculptée par le vent stellaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi la température d'équilibre est-elle différente de la température réelle ?

La température d'équilibre est un modèle simplifié. Elle ne prend pas en compte l'effet de serre, qui peut considérablement réchauffer une planète (comme sur Vénus), ni la circulation atmosphérique qui redistribue la chaleur entre le côté jour (brûlant) et le côté nuit (plus froid).

Comment peut-on mesurer la masse et le rayon d'une exoplanète si lointaine ?

La masse est souvent mesurée par la méthode des vitesses radiales (l'étoile "oscille" sous l'effet de la gravité de la planète), et le rayon est mesuré par la méthode du transit (la baisse de luminosité de l'étoile lorsque la planète passe devant). Les systèmes comme HD 209458 b, où les deux méthodes peuvent être appliquées, sont précieux car ils permettent de calculer la densité.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si on déplaçait HD 209458 b à 1 UA de son étoile (comme la Terre), sa période orbitale deviendrait...

2. Une planète avec une densité de 8 g/cm³ est probablement...

- Unité Astronomique (UA)

- Unité de distance égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. C'est une unité pratique pour les distances au sein d'un système planétaire.

- Méthode du Transit

- Technique de détection d'exoplanètes qui consiste à mesurer la petite baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle (une mini-éclipse). Elle permet de déterminer le rayon de la planète.

- Albédo de Bond

- Fraction de la puissance électromagnétique totale incidente sur un corps astronomique qui est réfléchie vers l'espace. Il mesure le pouvoir réfléchissant global de la planète.

D’autres exercices de Planétologie:

0 commentaires