Calcul des Échelles de Temps de Migration Planétaire

Contexte : La formation des systèmes planétairesEnsemble de planètes et autres objets (astéroïdes, comètes) orbitant autour d'une étoile..

L'une des découvertes les plus surprenantes de l'exoplanétologieBranche de l'astronomie qui se consacre à l'étude des planètes situées en dehors de notre système solaire. a été la détection de planètes géantes, semblables à Jupiter, sur des orbites extrêmement proches de leur étoile, bien plus proches que Mercure ne l'est de notre Soleil. Ces "Jupiters chauds" ne peuvent pas s'être formés si près de leur étoile. Ils doivent s'être formés plus loin, dans le disque protoplanétaireDisque de gaz et de poussière en rotation autour d'une jeune étoile, à partir duquel les planètes se forment., puis avoir "migré" vers l'intérieur. Cet exercice explore les mécanismes physiques qui gouvernent cette migration.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à calculer et comparer les deux régimes principaux de migration planétaire (Type I et Type II) pour comprendre pourquoi certaines planètes survivent et d'autres sont détruites par leur étoile.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la différence fondamentale entre la migration de Type I et de Type II.

- Calculer l'échelle de temps de migration pour une planète de faible masse (Super-Terre).

- Calculer l'échelle de temps de migration pour une planète massive (Jupiter).

- Analyser et interpréter les résultats pour discuter du destin des exoplanètes.

Données de l'étude

Fiche Technique de l'Étoile et du Disque

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Masse de l'étoile (\(M_*\)) | 1 Masse Solaire (\(1.989 \times 10^{30}\) kg) |

| Densité de surface du gaz à 1 UA (\(\Sigma_0\)) | 1700 g/cm² |

| Rapport d'aspect du disque (\(h = H/a\)) | 0.05 (constant) |

| Paramètre de viscosité du disque (\(\alpha\)) | \(10^{-3}\) |

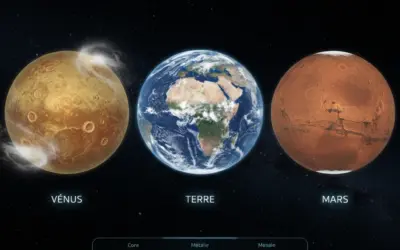

Structure d'un Disque Protoplanétaire

Planètes à Étudier

| Paramètre | Planète 1 (Super-Terre) | Planète 2 (Jupiter) |

|---|---|---|

| Masse (\(m_p\)) | 5 Masses Terrestres (\(5 \times 5.972 \times 10^{24}\) kg) | 1 Masse de Jupiter (\(1.898 \times 10^{27}\) kg) |

| Demi-grand axe (\(a\)) | 1 UA (\(1.496 \times 10^{11}\) m) | 5.2 UA |

Questions à traiter

- Calculer l'échelle de temps de migration de Type I pour la Super-Terre (en années).

- Calculer l'échelle de temps de migration de Type II pour le Jupiter (en années).

- Comparer les deux échelles de temps. Quelle planète migre le plus rapidement ?

- Discuter brièvement des implications de ces résultats pour la survie des planètes et la formation des "Jupiters chauds".

Les bases sur la Migration Planétaire

La migration planétaire est le processus par lequel une planète change d'orbite après sa formation, en interagissant avec le disque de gaz et de poussière qui l'entoure.

1. Migration de Type I

Ce régime s'applique aux planètes de faible masse (comme la Terre ou les Super-Terres) qui ne sont pas assez massives pour ouvrir un sillon dans le disque. Elles créent des ondes de densité spirales dans le gaz, et l'interaction gravitationnelle avec ces ondes provoque un transfert de moment cinétique, conduisant généralement à une migration rapide vers l'étoile.

2. Migration de Type II

Ce régime concerne les planètes massives (comme Jupiter) qui ouvrent un large sillon (un "gap") dans le disque. La planète est alors "verrouillée" dans ce sillon et migre avec le disque lui-même, qui évolue sur une échelle de temps beaucoup plus lente, dite "visqueuse".

Correction : Calcul des Échelles de Temps de Migration Planétaire

Question 1 : Calcul de l'échelle de temps de migration de Type I pour la Super-Terre.

Principe (le concept physique)

La migration de Type I décrit comment une planète de faible masse, incapable de creuser un sillon dans son disque protoplanétaire, interagit avec le gaz environnant. Elle excite gravitationnellement des "ondes de densité" spirales, similaires au sillage d'un bateau. L'onde externe, derrière la planète, la freine et lui fait perdre de l'énergie, la forçant à spiraler vers l'étoile. L'onde interne la pousse, mais le bilan net de ces forces résulte quasi-systématiquement en une migration vers l'intérieur.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Ce processus est gouverné par les "résonances de Lindblad". Ce sont des endroits dans le disque où la fréquence de passage des bras spiraux créés par la planète correspond à la fréquence naturelle d'oscillation des particules de gaz. Ces résonances permettent un transfert de moment cinétique très efficace. La résonance externe (plus loin de l'étoile que la planète) retire du moment cinétique à la planète, tandis que la résonance interne lui en donne. Comme le disque est généralement plus dense plus près de l'étoile, l'effet de l'onde externe l'emporte, menant à une migration nette vers l'intérieur.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Face à un problème de migration, la première étape est toujours de déterminer le régime : Type I ou Type II. Cela dépend si la planète est assez massive pour ouvrir un sillon. Une bonne règle empirique est que si la "sphère de Hill" de la planète est plus grande que l'épaisseur du disque, elle peut ouvrir un sillon. Pour les planètes de faible masse comme les Super-Terres, le régime de Type I est presque toujours le bon point de départ.

Normes (la référence réglementaire)

En astrophysique, il n'y a pas de "normes" au sens de l'ingénierie civile. Cependant, les calculs se basent sur des modèles théoriques fondamentaux qui font consensus. Pour la migration de Type I, le cadre de référence est le travail de Ward (1997) et de Tanaka et al. (2002), dont les formules sont devenues le standard pour les estimations analytiques.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Échelle de temps de migration Type I

Vitesse angulaire Képlérienne

Hypothèses (le cadre du calcul)

Ce calcul simplifié repose sur plusieurs hypothèses importantes :

- Le disque est "isotherme" (la température ne dépend que de la distance à l'étoile).

- La réponse du disque à la planète est "linéaire" (les perturbations sont faibles).

- L'orbite de la planète est parfaitement circulaire et dans le même plan que le disque.

- Le disque de gaz a un profil de densité simple.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous rassemblons toutes les données nécessaires et les constantes physiques.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse de l'étoile | \(M_*\) | \(1.989 \times 10^{30}\) | \(\text{kg}\) |

| Masse de la Super-Terre | \(m_p\) | \(5 \times 5.972 \times 10^{24}\) | \(\text{kg}\) |

| Demi-grand axe | \(a\) | 1 | \(\text{UA}\) |

| Densité de surface à 1 UA | \(\Sigma_0\) | 1700 g/cm² | |

| Rapport d'aspect | \(h\) | 0.05 | sans unité |

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(6.674 \times 10^{-11}\) | \(\text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}\) |

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour un ordre de grandeur rapide, l'échelle de temps de migration de Type I est souvent approximée par \( \tau_I \sim \frac{M_*}{m_p} \frac{M_*}{M_{\text{disk}}} h^2 P_{\text{orb}} \), où \(M_{\text{disk}}\) est la masse du disque local et \(P_{\text{orb}}\) est la période orbitale. Cela montre rapidement que des planètes légères dans des disques massifs migrent très vite.

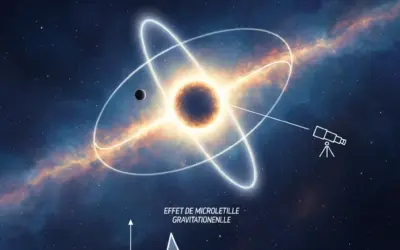

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma illustre une planète de faible masse qui ne perturbe que localement le disque, créant des ondes de densité spirales. La force de l'onde externe (bleue) est légèrement supérieure à celle de l'onde interne (rouge), provoquant une perte nette de moment cinétique et une migration vers l'intérieur.

Interaction Planète-Disque en régime de Type I

Calcul(s) (l'application numérique)

Conversion du demi-grand axe

Conversion de la masse planétaire

Conversion de la densité de surface

Calcul de la fréquence Képlérienne \(\Omega_K\)

Calcul du rapport de masse étoile/planète

Calcul de la masse du disque local

Calcul du rapport de masse étoile/disque

Calcul de l'échelle de temps \(\tau_{\text{I}}\) en secondes

Conversion en années

Schéma (Après les calculs)

Le résultat numérique peut être visualisé comme une trajectoire en spirale vers l'intérieur, où le temps pour parcourir une distance significative est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années.

Trajectoire de Migration Type I

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un temps de 51 300 ans est extrêmement court à l'échelle de la formation planétaire (qui dure des millions d'années). Ce résultat met en évidence un problème majeur : comment les planètes comme la Terre survivent-elles à cette phase de migration rapide ? Si rien ne l'arrête, la planète est destinée à être détruite par son étoile bien avant la dissipation du disque de gaz.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Les erreurs les plus communes dans ce calcul sont : 1. Les unités : Ne pas convertir les masses planétaires, les distances (UA) et les densités de surface (g/cm²) en unités SI (kg, m) est la source d'erreur N°1. 2. La formule : La formule contient de nombreux termes au carré (\(a^2\), \(h^2\)), il est facile d'en oublier un.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Pour la migration de Type I, retenez que :

- Elle concerne les planètes de faible masse.

- Elle est rapide (dizaines à centaines de milliers d'années).

- Sa vitesse est inversement proportionnelle à la masse de la planète (les planètes plus légères migrent plus vite !).

- Elle représente un risque de survie majeur pour les planètes en formation.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour résoudre le problème de la migration de Type I trop rapide, les astrophysiciens ont développé le concept de "pièges à planètes" (planet traps). Ce sont des régions dans le disque où les forces de migration s'annulent ou s'inversent (par exemple, au bord d'une cavité, ou à la "ligne des glaces"), permettant aux planètes de s'y arrêter et de survivre.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Calculez l'échelle de temps si la planète était 2 fois moins massive (2.5 \(M_\oplus\)).

Question 2 : Calcul de l'échelle de temps de migration de Type II pour le Jupiter.

Principe (le concept physique)

Lorsqu'une planète est suffisamment massive (comme Jupiter), sa gravité est assez forte pour repousser le gaz et la poussière le long de son orbite, créant un large "sillon" ou "gap" dans le disque protoplanétaire. La planète se retrouve alors "piégée" dans ce sillon. Elle ne peut plus migrer librement ; son mouvement est désormais lié à celui du disque lui-même. Elle dérive vers l'étoile au même rythme que le gaz du disque est accrété par l'étoile, un processus beaucoup plus lent dicté par la "viscosité" globale du disque.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'ouverture d'un sillon dépend de la capacité de la gravité de la planète à surmonter les forces de pression du gaz qui tendent à refermer le sillon. On compare le "rayon de Hill" de la planète (sa sphère d'influence gravitationnelle) à l'épaisseur du disque (\(H=h \times a\)). Si le rayon de Hill est supérieur à \(H\), un sillon peut s'ouvrir. La migration de Type II est alors couplée à l'évolution visqueuse du disque. La matière du disque perd du moment cinétique à cause de la turbulence (modélisée par le paramètre \(\alpha\)) et tombe lentement vers l'étoile, entraînant avec elle la planète et son sillon.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La différence fondamentale à retenir est que la migration de Type II est dictée par le disque, pas par la planète. Une fois le sillon ouvert, que la planète fasse 1, 5 ou 10 masses de Jupiter ne change (en première approximation) pas sa vitesse de migration. C'est la viscosité (\(\alpha\)) et l'épaisseur (\(h\)) du disque qui fixent le rythme.

Normes (la référence réglementaire)

Le concept de migration de Type II et de l'ouverture de sillons a été initialement développé par Goldreich & Tremaine, puis formalisé dans les travaux fondateurs de Lin & Papaloizou (1986). Les formules utilisées aujourd'hui sont des raffinements de ce cadre théorique de référence.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Échelle de temps de migration Type II

Vitesse angulaire Képlérienne

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses clés de ce modèle sont :

- La planète a ouvert un sillon propre et profond dans le disque.

- La planète est "verrouillée" dans le sillon et migre passivement avec le gaz.

- L'évolution du disque est dominée par la viscosité turbulente, décrite par un paramètre \(\alpha\) constant.

- La masse de la planète est négligeable par rapport à celle du disque (ce qui n'est pas toujours vrai).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous rassemblons les données spécifiques à cette question.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse de l'étoile | \(M_*\) | \(1.989 \times 10^{30}\) | \(\text{kg}\) |

| Demi-grand axe | \(a\) | 5.2 | \(\text{UA}\) |

| Paramètre de viscosité | \(\alpha\) | \(10^{-3}\) | sans unité |

| Rapport d'aspect | \(h\) | 0.05 | sans unité |

Astuces(Pour aller plus vite)

Notez que \(1/\Omega_K\) est proportionnel à la période orbitale \(P_{\text{orb}}\). La formule peut se réécrire \(\tau_{\text{II}} \propto \frac{P_{\text{orb}}}{\alpha h^2}\). Puisque \(\alpha\) et \(h\) sont souvent de petits nombres, on voit immédiatement que \(\tau_{\text{II}}\) sera un grand multiple de la période orbitale, indiquant un processus lent.

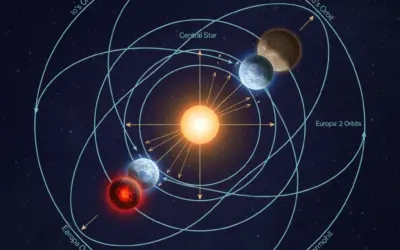

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma montre une planète massive (Jupiter) dont la gravité a balayé le gaz et la poussière sur son passage, créant un sillon (gap) bien défini. La planète est maintenant couplée au mouvement global du disque.

Ouverture d'un Sillon (Migration Type II)

Calcul(s) (l'application numérique)

Conversion du demi-grand axe

Calcul de la fréquence Képlérienne \(\Omega_K\)

Calcul de l'échelle de temps \(\tau_{\text{II}}\) en secondes

Conversion en années

Schéma (Après les calculs)

La migration de Type II est visualisée comme le déplacement lent et concerté de la planète et de son sillon à travers le disque, sur une échelle de temps de centaines de milliers d'années.

Évolution de la Migration Type II

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un temps de 251 000 ans est significatif. Il est plus court que la durée de vie typique d'un disque (quelques millions d'années), ce qui signifie que la migration a le temps de se produire. Cela explique comment une planète formée à 5.2 UA (comme Jupiter) peut se retrouver sur une orbite très proche de son étoile. Le temps est cependant assez long pour que le disque puisse se dissiper avant que la planète ne tombe dans l'étoile, lui permettant de survivre en tant que "Jupiter chaud".

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La plus grande incertitude dans ce calcul vient des paramètres du disque : \(\alpha\) (viscosité) et \(h\) (rapport d'aspect). Leurs valeurs ne sont pas bien contraintes par les observations et peuvent varier dans le disque. Un \(\alpha\) plus élevé ou un disque plus épais (\(h\) plus grand) accélèrent la migration.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Pour la migration de Type II, retenez que :

- Elle concerne les planètes massives qui ouvrent un sillon.

- Elle est lente (centaines de milliers à millions d'années).

- Sa vitesse est dictée par l'évolution visqueuse du disque, et non par la masse de la planète.

- C'est le mécanisme de formation privilégié pour les Jupiters chauds.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un radiotélescope au Chili, a fourni des images spectaculaires de disques protoplanétaires. Beaucoup montrent des sillons et des anneaux, considérés comme les premières preuves directes de planètes massives en formation sculptant leur environnement, validant ainsi le modèle de la migration de Type II.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Que deviendrait ce temps si le disque était 10 fois plus visqueux (\(\alpha = 10^{-2}\))?

Question 3 : Comparer les deux échelles de temps. Quelle planète migre le plus rapidement ?

Principe

Nous comparons directement les deux résultats pour déterminer quelle planète a l'échelle de temps de migration la plus courte.

Donnée(s) à Comparer

Nous rappelons les données et résultats finaux pour les deux planètes.

| Paramètre | Planète 1 (Super-Terre) | Planète 2 (Jupiter) |

|---|---|---|

| Type de Migration | Type I | Type II |

| Masse (\(m_p\)) | 5 \(M_\oplus\) | 1 \(M_J\) |

| Distance (\(a\)) | 1 UA | 5.2 UA |

| Temps de Migration (\(\tau\)) | ~51 300 ans | ~251 000 ans |

Schéma Comparatif

Ce schéma représente les deux échelles de temps sur un axe pour visualiser leur différence.

Comparaison des Échelles de Temps de Migration

Comparaison

Le temps de migration de la Super-Terre est bien plus court. Le rapport des deux temps est :

Rapport des échelles de temps

La Super-Terre (Type I) migre donc environ 5 fois plus vite que le Jupiter (Type II) dans ce modèle. C'est un résultat typique : la migration de Type I est un processus très rapide pour les planètes de masse intermédiaire.

Résultat Final

Question 4 : Discuter des implications de ces résultats.

Principe

Nous mettons en perspective les échelles de temps de migration calculées avec la durée de vie typique d'un disque protoplanétaire pour comprendre le destin probable de ces planètes.

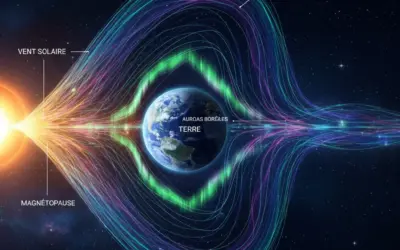

Schéma des Implications

Ce diagramme illustre les deux destins possibles. La dissipation du disque de gaz (en gris) agit comme une "ligne d'arrivée". La Super-Terre, migrant rapidement, tombe dans l'étoile avant la dissipation. Le Jupiter, plus lent, est "sauvé" lorsque le gaz disparaît, le laissant sur une orbite de "Jupiter chaud".

Destins Planétaires et Dissipation du Disque

Implications Astrophysiques

La durée de vie d'un disque de gaz est de l'ordre de 1 à 10 millions d'années. Nous pouvons comparer nos résultats à cette durée :

- Survie de la Super-Terre : Son temps de migration de ~51 300 ans est très court par rapport à la vie du disque. Sans un mécanisme pour arrêter ou ralentir sa course (comme le bord interne du disque ou des "pièges à planètes"), elle serait rapidement engloutie par son étoile. C'est un problème majeur en théorie de la formation planétaire.

- Formation des Jupiters chauds : Le temps de migration du Jupiter de ~251 000 ans est également court par rapport à la vie du disque. Cela lui permet de parcourir une grande distance (par exemple, de 5.2 UA à moins de 0.1 UA), mais c'est assez long pour que le disque puisse se dissiper avant que la planète ne tombe dans l'étoile. La migration de Type II est donc un mécanisme très plausible pour expliquer l'existence des "Jupiters chauds".

Points à retenir

- La migration de Type I est une menace pour la survie des planètes de masse terrestre / Super-Terre.

- La migration de Type II est un mécanisme de formation viable pour les Jupiters chauds.

Outil Interactif : Simulateur de Migration

Ce simulateur vous permet de voir comment l'échelle de temps de migration de Type I varie en fonction de la masse de la planète et de la densité du disque.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quel type de migration est le plus rapide pour les planètes de faible masse ?

2. La vitesse de migration de Type II dépend principalement de :

3. Que se passe-t-il si la masse d'une planète en migration de Type I augmente ?

4. Un "Jupiter chaud" est probablement le résultat de :

- Disque Protoplanétaire

- Un disque de gaz et de poussière en rotation autour d'une jeune étoile, dans lequel se forment les planètes.

- Migration Planétaire

- Le processus par lequel une planète modifie son orbite en interagissant avec son disque protoplanétaire environnant.

- Jupiter Chaud

- Une exoplanète de la taille de Jupiter mais qui orbite très près de son étoile, généralement en moins de 10 jours.

D’autres exercices de planétologie:

0 commentaires