Calcul des Distances Cosmologiques

Contexte : Mesurer l'Univers, un défi à l'échelle cosmique.

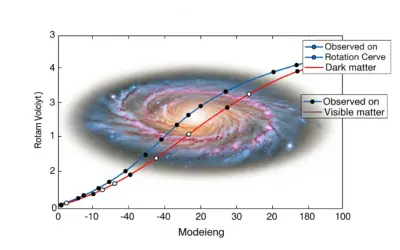

En cosmologie, déterminer la distance d'un objet lointain n'est pas trivial. L'expansion de l'Univers étire l'espace-temps, ce qui affecte nos mesures. Deux "distances" fondamentales sont utilisées : la distance de diamètre angulaireNotée d_A, c'est la distance calculée à partir de la taille angulaire d'un objet de taille physique connue. À cause de l'expansion, les objets très lointains peuvent paradoxalement paraître plus grands sur le ciel. (\(d_A\)) et la distance de luminositéNotée d_L, c'est la distance calculée à partir de la luminosité apparente d'un objet de luminosité intrinsèque connue (une "chandelle standard"). La lumière est affaiblie par l'expansion, rendant les objets plus faibles que ne le voudrait la simple distance euclidienne. (\(d_L\)). Ces deux grandeurs ne sont pas égales dans un univers en expansion et leur relation, \(d_L = (1+z)^2 d_A\), est une prédiction fondamentale du modèle cosmologique. Cet exercice vous guidera dans le calcul de ces distances pour une galaxie lointaine.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre comment les astronomes utilisent des "étalons de mesure" cosmiques (règles standards et chandelles standards) pour cartographier l'Univers. En comparant des prédictions théoriques (comme la relation entre \(d_L\) et \(d_A\)) aux observations, nous pouvons contraindre les paramètres qui gouvernent notre Univers, comme la densité de matière et d'énergie noire.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la différence entre distance de luminosité et distance de diamètre angulaire.

- Savoir convertir des unités astronomiques (arcsecondes en radians, kpc en Mpc).

- Calculer la distance de diamètre angulaire à partir de la taille physique et angulaire d'un objet.

- Appliquer la relation fondamentale entre \(d_L\), \(d_A\) et le décalage vers le rouge (\(z\)).

- Calculer le module de distance, une mesure logarithmique de distance utilisée en observation.

- Se familiariser avec les ordres de grandeur en cosmologie (Mpc, Gpc).

Données de l'étude

Schéma de l'Observation Cosmologique

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Décalage vers le rouge | \(z\) | 0.5 | (sans unité) |

| Diamètre angulaire | \(\theta\) | 10 | \(\text{arcsec}\) |

| Diamètre physique (standard) | \(D\) | 50 | \(\text{kpc}\) |

Questions à traiter

- Convertir le diamètre angulaire \(\theta\) d'arcsecondes en radians.

- Calculer la distance de diamètre angulaire \(d_A\) de la galaxie en Mégaparsecs (Mpc).

- En déduire la distance de luminosité \(d_L\) de la galaxie en Mpc.

- Calculer le module de distance \(\mu\) de la galaxie.

Les bases de la Cosmologie Observationnelle

Avant de plonger dans la correction, revoyons les concepts de distance en cosmologie.

1. La Distance de Diamètre Angulaire (\(d_A\)) :

C'est la distance que l'on déduit en appliquant la trigonométrie euclidienne à un objet de taille physique \(D\) connue qui sous-tend un angle \(\theta\) sur le ciel. Pour de petits angles, la relation est simplement :

\[ d_A = \frac{D}{\theta} \quad (\text{avec } \theta \text{ en radians}) \]

Cette distance nous dit "à quelle distance l'objet *semble* être" si l'on se base sur sa taille apparente.

2. La Distance de Luminosité (\(d_L\)) :

C'est la distance déduite de la luminosité d'une "chandelle standard" (objet de luminosité intrinsèque \(L\) connue). Elle est définie par la loi en carré inverse du flux \(F\) :

\[ F = \frac{L}{4\pi d_L^2} \quad \Rightarrow \quad d_L = \sqrt{\frac{L}{4\pi F}} \]

L'expansion de l'Univers diminue le flux reçu de deux manières : l'énergie de chaque photon est diminuée (redshift) et le rythme d'arrivée des photons est ralenti (dilatation du temps). \(d_L\) est donc toujours plus grande que la distance "réelle".

3. La Relation Fondamentale :

Ces deux distances ne sont pas indépendantes. Elles sont liées par une formule simple qui ne dépend que du redshift, et qui est une conséquence directe de la métrique de l'espace-temps en expansion :

\[ d_L = (1+z)^2 d_A \]

Cette relation est un test puissant du modèle standard de la cosmologie.

Correction : Calcul des Distances Cosmologiques

Question 1 : Convertir le diamètre angulaire en radians

Principe (le concept physique)

En physique et en mathématiques, les angles utilisés dans les formules trigonométriques (comme l'approximation des petits angles \(D = d_A \cdot \theta\)) doivent être exprimés en radians, l'unité naturelle des angles. Les observations astronomiques sont quasi-systématiquement rapportées en degrés, arcminutes et arcsecondes. La première étape de tout calcul est donc une conversion d'unités.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La définition du radian est le rapport entre la longueur d'un arc de cercle et son rayon. Un tour complet (\(360^\circ\)) correspond à un arc égal à la circonférence (\(2\pi r\)), donc \(360^\circ = 2\pi\) radians. De cette relation, on tire tous les facteurs de conversion : \(1^\circ = \pi/180\) rad. Comme il y a 60 arcminutes dans un degré et 60 arcsecondes dans une arcminute, il y a \(60 \times 60 = 3600\) arcsecondes dans un degré.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez au radian comme à une part de pizza dont la longueur de la croûte est exactement égale à la longueur d'un des côtés droits (le rayon). Il faut un peu plus de 6 de ces parts pour faire une pizza complète (\(2\pi \approx 6.28\)). C'est une façon intuitive de visualiser cette unité "naturelle".

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de "norme" réglementaire au sens de l'ingénierie, mais des conventions universellement adoptées. L'Union Astronomique Internationale (UAI) standardise les constantes et les systèmes d'unités pour garantir que les résultats soient comparables entre les chercheurs du monde entier. L'usage du radian dans les calculs physiques est l'une de ces conventions fondamentales.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Le facteur de conversion est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Il n'y a pas d'hypothèse physique ici, il s'agit d'une conversion mathématique pure. On se base sur les définitions géométriques du degré, de l'arcseconde et du radian.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Diamètre angulaire, \(\theta = 10 \, \text{arcsec}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le facteur de conversion \(\pi / (180 \times 3600)\) vaut environ \(4.848 \times 10^{-6}\). Pour une conversion rapide, on peut mémoriser que 1 radian vaut environ 206265 arcsecondes. Pour passer des arcsecondes aux radians, on divise donc par ce nombre.

Schéma (Avant les calculs)

Angle en Unités Observationnelles

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique le facteur de conversion.

Schéma (Après les calculs)

Angle en Unités Physiques

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat est un nombre très petit, ce qui est attendu pour des objets astrophysiques qui, bien que gigantesques, sont à des distances immenses. Cette petite valeur est la raison pour laquelle les astronomes ont besoin de télescopes avec un grand pouvoir de résolution.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier la conversion et d'utiliser directement la valeur en arcsecondes dans une formule trigonométrique. Cela mènerait à un résultat complètement faux, surestimant la distance par un facteur ~200 000 !

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Les angles en astronomie sont mesurés en degrés (°), arcminutes (') et arcsecondes ('').

- Les calculs physiques exigent des angles en radians (rad).

- Le facteur de conversion clé est \(360^\circ = 2\pi\) rad.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'unité de distance "parsec" (pc) est directement liée à l'arcseconde. Un parsec est la distance à laquelle le rayon de l'orbite terrestre (1 Unité Astronomique) sous-tend un angle d'une arcseconde. C'est la base de la mesure de distance par la méthode de la parallaxe.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si une autre galaxie avait un diamètre angulaire de 1 arcminute, quelle serait sa taille en radians ?

Simulateur 3D : Visualisation de l'Angle

Question 2 : Calculer la distance de diamètre angulaire (\(d_A\))

Principe (le concept physique)

La distance de diamètre angulaire est définie de manière à préserver la relation euclidienne simple entre taille, distance et angle. Si nous connaissons la taille réelle d'un objet (notre "règle standard") et que nous mesurons sa taille apparente sur le ciel, nous pouvons en déduire sa distance \(d_A\). C'est l'une des méthodes les plus directes pour estimer les distances cosmologiques.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Dans un Univers en expansion, la lumière voyage sur des géodésiques de l'espace-temps courbe. La distance de diamètre angulaire n'est pas la distance "propre" à l'objet au moment de l'observation. Elle est reliée à la distance comobile (\(d_C\)), qui est la distance qui serait mesurée aujourd'hui si on pouvait figer l'expansion, par la relation \(d_A = d_C / (1+z)\). C'est à cause de ce facteur \((1+z)\) au dénominateur que \(d_A\) peut diminuer à très grand redshift.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous regardez une pièce de 1 euro. Plus elle est loin, plus elle paraît petite. La distance de diamètre angulaire est simplement la distance que vous calculeriez avec cette règle intuitive. Le paradoxe cosmologique est qu'à cause de l'expansion, une pièce de 1 euro très, très lointaine (par exemple à z=2) vous paraîtrait plus grande sur le ciel qu'une pièce un peu moins lointaine (à z=1.6) !

Normes (la référence réglementaire)

Le concept de "règle standard" est un pilier de l'échelle des distances cosmiques. Il n'y a pas de norme unique, mais les cosmologistes recherchent activement des phénomènes astrophysiques de taille connue. L'échelle des oscillations acoustiques des baryons (BAO) dans la distribution des galaxies, une empreinte du Big Bang, est actuellement notre meilleure "règle standard" pour mesurer l'expansion à grande échelle.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Pour les petits angles, la formule est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la galaxie est bien un "étalon standard" dont la taille physique est connue et est de 50 kpc. On utilise l'approximation des petits angles, parfaitement valide ici.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Diamètre physique, \(D = 50 \, \text{kpc}\)

- Diamètre angulaire, \(\theta_{\text{rad}} \approx 4.848 \times 10^{-5} \, \text{rad}\) (du calcul Q1)

Astuces(Pour aller plus vite)

Assurez-vous que les unités sont cohérentes. Si \(D\) est en kiloparsecs (kpc), \(d_A\) sera aussi en kpc. Il faudra ensuite convertir en Mégaparsecs (Mpc) pour les calculs cosmologiques standards, en se rappelant que \(1 \, \text{Mpc} = 1000 \, \text{kpc}\).

Schéma (Avant les calculs)

Relation Géométrique Inconnue

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calculer \(d_A\) en kpc :

2. Convertir en Mpc :

Schéma (Après les calculs)

Distance d_A Déterminée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La galaxie est située à une distance de diamètre angulaire d'environ 1031 Mpc, soit plus d'un milliard de parsecs. C'est une distance typique pour des objets à un redshift de 0.5. Cette valeur va maintenant nous servir à calculer la distance de luminosité.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention aux unités ! Les tailles de galaxies sont souvent en kpc, mais les distances cosmologiques en Mpc. Une erreur d'un facteur 1000 est vite arrivée. Vérifiez toujours vos conversions. De plus, ne confondez pas la taille de l'objet \(D\) avec la distance \(d_A\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La distance de diamètre angulaire relie la taille physique à la taille angulaire.

- La formule simple est \(d_A = D / \theta\).

- Elle représente une distance "effective" basée sur la géométrie apparente.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les oscillations acoustiques des baryons (BAO) dans l'Univers primordial ont laissé une empreinte dans la distribution des galaxies, avec un pic de corrélation à une échelle d'environ 150 Mpc. En mesurant l'angle que cette échelle sous-tend à différents redshifts, les cosmologistes utilisent les BAO comme une "règle standard" cosmique extrêmement précise pour cartographier l'histoire de l'expansion.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la galaxie avait la même taille physique mais un angle de 20 arcsec, quelle serait sa distance \(d_A\) en Mpc ?

Simulateur 3D : Taille Angulaire vs Distance

Question 3 : En déduire la distance de luminosité (\(d_L\))

Principe (le concept physique)

Alors que \(d_A\) est liée à la taille apparente, \(d_L\) est liée à la luminosité apparente. Dans un univers en expansion, un objet à un redshift \(z\) est plus faible qu'attendu pour deux raisons : ses photons perdent de l'énergie (facteur \(1+z\)) et ils arrivent moins souvent (facteur \(1+z\)). Le flux est donc diminué par un facteur \((1+z)^2\). Pour compenser, la distance de luminosité, définie par la loi en carré inverse, doit être plus grande. La relation \(d_L = (1+z)^2 d_A\) capture cet effet physique.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La diminution du flux par \((1+z)^2\) est un effet purement cosmologique. Le premier facteur \((1+z)\) vient de la perte d'énergie de chaque photon : \(E_{\text{reçu}} = E_{\text{émis}} / (1+z)\). Le second facteur \((1+z)\) vient de la dilatation du temps cosmologique : si deux photons sont émis à une seconde d'intervalle, ils seront reçus à \((1+z)\) secondes d'intervalle. Le débit de photons est donc réduit. Combiné à la loi géométrique en \(1/d^2\), cela rend les objets très lointains extrêmement faibles.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez une sirène de voiture qui s'éloigne de vous à très grande vitesse. Le son vous semble plus faible (distance), mais aussi plus grave (effet Doppler, équivalent du redshift), et si elle émet des "bips" réguliers, vous les entendrez de plus en plus espacés (dilatation du temps). La distance de luminosité prend en compte tous ces effets pour quantifier la "faiblesse" apparente de l'objet.

Normes (la référence réglementaire)

La relation \(d_L = (1+z)^2 d_A\), connue sous le nom de "théorème de la dualité des distances" ou "équation d'Etherington", est une prédiction fondamentale de toute théorie métrique de la gravité où les photons voyagent sur des géodésiques nulles. Sa vérification expérimentale est un test puissant de la Relativité Générale à l'échelle cosmologique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La relation fondamentale est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la relation d'Etherington est valide, c'est-à-dire que le modèle standard de la cosmologie basé sur la Relativité Générale est une description correcte de notre Univers.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance de diamètre angulaire, \(d_A \approx 1031 \, \text{Mpc}\) (du calcul Q2)

- Décalage vers le rouge, \(z = 0.5\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le facteur \((1+z)^2\) est toujours supérieur à 1 pour \(z>0\), donc \(d_L\) doit toujours être plus grande que \(d_A\). Si votre calcul donne l'inverse, il y a une erreur. Pour z=0.5, le facteur est \(1.5^2 = 2.25\). La distance de luminosité est donc plus du double de la distance de diamètre angulaire !

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison des Distances Cosmologiques

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule.

Schéma (Après les calculs)

Rapport des Distances Calculé

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La distance de luminosité (2320 Mpc) est bien plus grande que la distance de diamètre angulaire (1031 Mpc). C'est une caractéristique clé de notre Univers. Cela signifie que si cette galaxie contenait une supernova de type Ia (une chandelle standard), nous la verrions comme si elle était à 2320 Mpc, alors que sa taille apparente correspond à une distance de seulement 1031 Mpc. C'est cette différence qui permet de mesurer l'accélération de l'expansion cosmique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier le carré dans \((1+z)^2\). C'est une erreur courante qui sous-estimerait l'effet de l'expansion. Une autre erreur est d'appliquer cette relation à des distances non-cosmologiques (par exemple dans notre galaxie) où \(z \approx 0\) et où l'expansion de l'Univers est négligeable.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La distance de luminosité est toujours plus grande que la distance de diamètre angulaire pour \(z>0\).

- Leur rapport est \(d_L/d_A = (1+z)^2\).

- Cette relation est un test fondamental du modèle cosmologique.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le diagramme de Hubble, qui a mené à la découverte de l'énergie noire, est un graphique du module de distance (qui dépend de \(d_L\)) en fonction du redshift (\(z\)). Les données des supernovae à grand \(z\) se situaient systématiquement au-dessus de la courbe attendue pour un univers en décélération, indiquant que les supernovae étaient plus faibles (donc à une \(d_L\) plus grande) que prévu.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour une galaxie à z=1, par quel facteur \(d_L\) est-elle plus grande que \(d_A\) ?

Simulateur 3D : Expansion et Luminosité

Question 4 : Calculer le module de distance (\(\mu\))

Principe (le concept physique)

Les astronomes utilisent rarement les distances en parsecs directement. Ils préfèrent une échelle logarithmique appelée "magnitudes". Le module de distance (\(\mu\)) compare la magnitude absolue d'un objet (\(M\), sa luminosité intrinsèque) à sa magnitude apparente (\(m\), ce que l'on observe). Il est directement relié à la distance de luminosité \(d_L\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La relation entre magnitude et flux est \(m = -2.5 \log_{10}(F) + C\). En combinant cela avec la définition du flux en fonction de la distance de luminosité, on obtient la définition du module de distance : \(\mu = m - M = 5 \log_{10}(d_L) - 5\), où \(d_L\) doit être exprimée en parsecs (pc). C'est cette formule qui est tracée sur le célèbre diagramme de Hubble pour les supernovae.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le système des magnitudes est contre-intuitif : un nombre plus grand signifie un objet plus faible. C'est un héritage de l'astronome grec Hipparque, qui classait les étoiles les plus brillantes comme de "première magnitude" et les plus faibles visibles à l'œil nu de "sixième magnitude". Le module de distance est donc une mesure de "l'affaiblissement dû à la distance" sur cette échelle logarithmique.

Normes (la référence réglementaire)

Le système des magnitudes est une convention de l'UAI. La magnitude absolue (\(M\)) est définie comme la magnitude apparente qu'aurait un objet s'il était placé à une distance de 10 parsecs. Le "point zéro" de l'échelle a été historiquement défini par l'étoile Véga, mais est maintenant fixé par des standards photométriques plus modernes et précis.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule du module de distance est :

Alternativement, si \(d_L\) est en Mégaparsecs (Mpc) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

La formule suppose que l'absorption de la lumière par la poussière interstellaire (l'"extinction") est négligeable ou a été corrigée. Pour les objets très lointains, cette correction est une étape cruciale et souvent complexe de l'analyse.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance de luminosité, \(d_L \approx 2320 \, \text{Mpc}\) (du calcul Q3)

Astuces(Pour aller plus vite)

Mémoriser la formule avec "+25" si \(d_L\) est en Mpc est un gain de temps considérable pour les calculs cosmologiques, car les distances extragalactiques sont presque toujours exprimées en Mpc. \(1 \, \text{Mpc} = 10^6 \, \text{pc}\), et \(5 \log_{10}(10^6) = 5 \times 6 = 30\). La formule devient \(5 \log_{10}(d_{L,\text{pc}}) - 5 = 5 \log_{10}(d_{L,\text{Mpc}} \times 10^6) - 5 = 5(\log_{10}(d_{L,\text{Mpc}}) + 6) - 5 = 5\log_{10}(d_{L,\text{Mpc}}) + 30 - 5 = 5\log_{10}(d_{L,\text{Mpc}}) + 25\).

Schéma (Avant les calculs)

Échelle des Magnitudes

Calcul(s) (l'application numérique)

On utilise la formule avec \(d_L\) en Mpc.

Schéma (Après les calculs)

Module de Distance Calculé

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un module de distance de 41.83 est typique pour une galaxie à \(z=0.5\). Si nous observions une supernova de magnitude absolue \(M = -19.3\) dans cette galaxie, elle aurait une magnitude apparente de \(m = \mu + M = 41.83 - 19.3 = 22.53\). C'est une mesure réalisable pour les grands télescopes, ce qui montre comment ces calculs sont directement liés à la pratique observationnelle.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à l'unité de \(d_L\). La formule change si on est en parsecs (pc), kiloparsecs (kpc) ou Mégaparsecs (Mpc). L'erreur la plus commune est d'oublier le "+25" (ou d'utiliser "-5") avec une distance en Mpc. Assurez-vous toujours de la cohérence de vos unités.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le module de distance \(\mu\) est une mesure logarithmique de la distance de luminosité.

- La formule est \(\mu = m - M = 5 \log_{10}(d_{L, \text{Mpc}}) + 25\).

- Un module de distance plus élevé signifie un objet plus lointain et plus faible.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le télescope spatial James Webb est conçu pour observer des objets extrêmement faibles. Il peut détecter des sources avec une magnitude apparente de plus de 30. Cela correspond à un module de distance de près de 50 pour une supernova, permettant de sonder l'Univers à des redshifts supérieurs à 7, lorsque l'Univers n'avait que quelques centaines de millions d'années.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Le Grand Nuage de Magellan a un module de distance d'environ 18.5. Quelle est sa distance \(d_L\) en kpc ? (Indice: \(d_L = 10^{(\mu/5) + 1}\) pc)

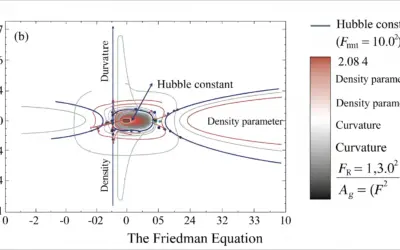

Simulateur 3D : Diagramme de Hubble Interactif

Module de Distance (μ): 41.83

Outil Interactif : Distances Cosmologiques

Modifiez les paramètres cosmologiques pour voir leur influence sur les distances en fonction du redshift.

Paramètres Cosmologiques

Résultats pour z = 0.5

Le Saviez-Vous ?

La relation entre le redshift et la distance a été découverte par Georges Lemaître et Edwin Hubble dans les années 1920. Cependant, c'est en étudiant la distance de luminosité de supernovae de type Ia très lointaines en 1998 que deux équipes d'astronomes ont fait une découverte stupéfiante : l'expansion de l'Univers s'accélère ! Cette découverte, attribuée à une mystérieuse "énergie noire", a valu le prix Nobel de physique 2011 à Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess.

Foire Aux Questions (FAQ)

Si \(d_A\) diminue après un certain redshift, est-ce que cela veut dire que l'Univers était plus petit ?

Non, c'est un effet de la géométrie de l'espace-temps. La lumière de ces objets très lointains a été émise quand l'Univers était beaucoup plus jeune, plus petit et plus dense. L'Univers a continué de s'étendre pendant que la lumière voyageait vers nous. L'effet combiné de la distance parcourue et de l'expansion qui a eu lieu "derrière" la lumière fait que l'angle sous-tendu par l'objet nous apparaît plus grand qu'il ne le serait pour un objet un peu moins lointain. Le point de retournement se situe autour de z ≈ 1.6.

Quelle est la "vraie" distance d'un objet cosmologique ?

Il n'y a pas de réponse unique ! La "distance comobile" est souvent ce que les cosmologistes considèrent comme la plus fondamentale, car elle représente la distance sur la "grille" de l'Univers qui s'étend. Cependant, cette distance n'est pas directement mesurable. \(d_A\) et \(d_L\) sont les distances opérationnelles, car elles sont directement liées aux observables que sont la taille angulaire et le flux lumineux.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Pour un objet à un redshift \(z > 0\), on a toujours...

2. Si l'expansion de l'Univers accélérait ENCORE PLUS, une supernova à z=1 nous apparaîtrait...

- Redshift (z)

- Décalage de la lumière d'un objet vers des longueurs d'onde plus longues (plus rouges) dû à l'expansion de l'Univers. C'est une mesure directe de l'expansion totale depuis l'émission de la lumière.

- Distance de Diamètre Angulaire (d_A)

- Distance calculée à partir de la taille angulaire d'un objet de taille physique connue. Elle est pertinente pour l'étude de la taille apparente des structures cosmiques.

- Distance de Luminosité (d_L)

- Distance calculée à partir de la luminosité apparente d'un objet de luminosité intrinsèque connue. Elle est cruciale pour l'étude des supernovae et de l'accélération cosmique.

D’autres exercices de cosmologie:

0 commentaires