Calcul de la Zone Habitable Circumstellaire

Contexte : La recherche de mondes habitables.

L'un des objectifs majeurs de l'astrophysique moderne est de découvrir des exoplanètes potentiellement capables d'abriter la vie. Pour cela, les scientifiques ont défini le concept de Zone HabitableRégion de l'espace autour d'une étoile où les conditions de température à la surface d'une planète permettraient à l'eau d'exister à l'état liquide., souvent surnommée la "zone Boucles d'or". Il s'agit de la région orbitale autour d'une étoile où une planète rocheuse pourrait maintenir de l'eau liquide à sa surface, un ingrédient jugé essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Cet exercice vous guidera à travers les calculs fondamentaux pour déterminer les frontières de cette zone pour notre propre Soleil.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer des principes physiques de base (transfert radiatif, loi de Stefan-Boltzmann) pour résoudre un problème concret et passionnant d'astrophysique.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et calculer le flux radiatifQuantité d'énergie lumineuse reçue par unité de surface. S'exprime en Watts par mètre carré (W/m²). d'une étoile à une distance donnée.

- Appliquer la loi de Stefan-Boltzmann pour estimer la température d'équilibre d'une planète.

- Calculer les limites interne et externe de la zone habitable en fonction de températures critiques.

- Analyser l'impact de la luminositéQuantité totale d'énergie rayonnée par une étoile par unité de temps. S'exprime en Watts (W). d'une étoile sur la position et la taille de sa zone habitable.

Données de l'étude

Constantes et Paramètres Solaires

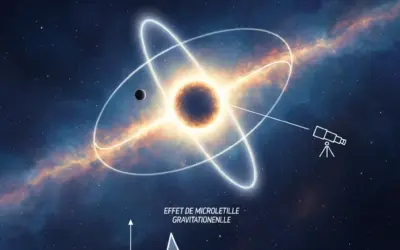

Schéma de la Zone Habitable

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Luminosité du Soleil | \(L_{\odot}\) | \(3.828 \times 10^{26}\) | \(\text{W}\) |

| Constante de Stefan-Boltzmann | \(\sigma\) | \(5.67 \times 10^{-8}\) | \(\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}\) |

| Distance Terre-Soleil (1 UA) | \(d_{\text{Terre}}\) | \(1.496 \times 10^{11}\) | \(\text{m}\) |

| Albédo moyen de la Terre | \(a_{\text{Terre}}\) | 0.3 | (sans unité) |

Questions à traiter

- Calculer le flux solaire (la constante solaire) reçu au niveau de l'orbite terrestre, en \(\text{W/m}^2\).

- Estimer la température d'équilibre de la Terre (\(T_{\text{eq}}\)) en Kelvin, en supposant qu'elle se comporte comme un corps noir.

- Déterminer la distance orbitale (en \(\text{UA}\)) correspondant à la limite interne de la zone habitable, pour laquelle \(T_{\text{eq}} = 373 \text{ K}\) (100 °C).

- Déterminer la distance orbitale (en \(\text{UA}\)) correspondant à la limite externe de la zone habitable, pour laquelle \(T_{\text{eq}} = 273 \text{ K}\) (0 °C).

- Recalculer les limites de la zone habitable (en \(\text{UA}\)) pour l'étoile Proxima Centauri, une naine rouge dont la luminosité est \(L_{\text{P}} = 0.0017 L_{\odot}\).

Les bases de l'équilibre thermique planétaire

Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de trois concepts physiques clés.

1. Luminosité d'une étoile (\(L\))

C'est la puissance totale rayonnée par une étoile dans toutes les directions. Elle dépend de sa taille et de sa température de surface via la loi de Stefan-Boltzmann pour une sphère :

\[ L = 4\pi R^2 \sigma T^4 \]

2. Flux radiatif (\(F\))

Le flux est la puissance reçue par unité de surface. L'énergie de l'étoile se répartit sur une sphère de plus en plus grande à mesure qu'on s'éloigne. Le flux diminue donc avec le carré de la distance \(d\) :

\[ F = \frac{L}{4\pi d^2} \]

3. Température d'équilibre (\(T_{\text{eq}}\))

Une planète atteint une température d'équilibre lorsque l'énergie qu'elle absorbe est égale à l'énergie qu'elle réémet. L'énergie absorbée dépend du flux et de l'albédoFraction de l'énergie solaire réfléchie par une surface. Une valeur de 0 signifie une absorption totale, 1 une réflexion totale. \(a\). L'énergie émise dépend de sa température. L'équilibre donne :

\[ T_{\text{eq}} = \left( \frac{L(1-a)}{16\pi\sigma d^2} \right)^{1/4} \]

Correction : Calcul de la Zone Habitable Circumstellaire

Question 1 : Calculer le flux solaire à l'orbite terrestre.

Principe

Le flux est simplement la puissance totale de l'étoile (sa luminosité) "diluée" sur la surface d'une immense sphère dont le rayon est la distance entre l'étoile et la planète.

Mini-Cours

Ce concept est régi par la loi en carré inverse. Imaginez une ampoule : plus vous vous en éloignez, moins vous recevez de lumière. L'énergie totale émise est constante, mais elle se répartit sur une surface sphérique (\(4\pi d^2\)) qui grandit avec la distance. L'intensité par unité de surface diminue donc proportionnellement à \(1/d^2\). Cette loi s'applique à de nombreux phénomènes physiques comme la gravité, le son ou le rayonnement électromagnétique.

Remarque Pédagogique

Visualisez toujours le phénomène. Une étoile rayonne dans toutes les directions. Votre planète n'intercepte qu'une infime fraction de cette énergie. La formule du flux quantifie précisément cette "part du gâteau" énergétique que la planète reçoit.

Normes

En astrophysique, il n'y a pas de "normes" au sens réglementaire. On s'appuie sur des constantes physiques fondamentales et des valeurs de référence établies par consensus scientifique, comme celles définies par l'Union Astronomique Internationale (UAI) pour la luminosité solaire (\(L_{\odot}\)) ou l'Unité Astronomique (UA).

Formule(s)

On utilise la formule du flux radiatif.

Hypothèses

Pour ce calcul, nous posons les hypothèses suivantes :

- Le Soleil rayonne de manière isotrope, c'est-à-dire uniformément dans toutes les directions.

- Nous calculons le flux pour la distance moyenne Terre-Soleil, ignorant l'excentricité de l'orbite terrestre.

Donnée(s)

Nous avons besoin de la luminosité du Soleil et de la distance Terre-Soleil.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Luminosité Solaire | \(L_{\odot}\) | \(3.828 \times 10^{26}\) | \(\text{W}\) |

| Distance Terre-Soleil | \(d_{\text{Terre}}\) | \(1.496 \times 10^{11}\) | \(\text{m}\) |

Astuces

Avant de calculer, vérifiez toujours la cohérence de vos unités. Ici, la luminosité est en Watts (qui sont des Joules/seconde) et la distance en mètres. Le résultat sera donc naturellement en W/m², l'unité standard pour un flux.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre la luminosité L du Soleil se répartissant sur une sphère de rayon d. Le flux F est l'énergie qui traverse une unité de surface de cette sphère.

Illustration du Flux Solaire

Calcul(s)

On applique directement la formule avec les valeurs données.

Schéma (Après les calculs)

Le calcul nous donne la valeur de la "constante solaire", l'énergie reçue par chaque mètre carré orienté vers le Soleil à la distance de la Terre.

Visualisation de la Constante Solaire

Réflexions

Ce résultat est connu sous le nom de "constante solaire". C'est la quantité d'énergie que chaque mètre carré de la Terre, faisant face au Soleil, reçoit chaque seconde. C'est la source d'énergie fondamentale pour notre climat et la vie.

Points de vigilance

La principale source d'erreur est d'oublier de mettre la distance au carré dans le dénominateur. Assurez-vous également que la distance est bien en mètres pour être cohérente avec les unités de la constante de Stefan-Boltzmann que nous utiliserons plus tard.

Points à retenir

- La loi en carré inverse (\(1/d^2\)) est fondamentale pour comprendre l'énergie reçue d'une source ponctuelle.

- Le flux solaire est la densité de puissance énergétique du Soleil à notre distance.

Le saviez-vous ?

La "constante solaire" n'est pas tout à fait constante ! Elle varie d'environ 0.1% au cours du cycle solaire de 11 ans, en raison de l'apparition et de la disparition des taches solaires et des facules (zones brillantes).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Sachant que Mars orbite à environ 1.52 \(\text{UA}\) du Soleil, quel flux solaire (en \(\text{W/m}^2\)) reçoit-elle ? (Indice: 1 \(\text{UA}\) = \(1.496 \times 10^{11}\) m).

Question 2 : Estimer la température d'équilibre de la Terre.

Principe

On cherche la température à laquelle la Terre réémet autant d'énergie qu'elle en absorbe. C'est le principe de l'équilibre radiatif. La planète est "chauffée" par le Soleil et "refroidit" en rayonnant vers l'espace. La température se stabilise lorsque "chauffage" = "refroidissement".

Mini-Cours

L'énergie absorbée ne concerne que la surface faisant face à l'étoile, qui intercepte la lumière comme un disque de surface \(\pi R^2\), et une partie est réfléchie (albédo). L'énergie émise, cependant, se fait sur toute la surface sphérique de la planète, soit \(4\pi R^2\), selon la loi de Stefan-Boltzmann pour un corps noir (\(P = \sigma T^4 \times \text{Surface}\)). En égalant la puissance absorbée et la puissance émise, on obtient la formule de la température d'équilibre. Le facteur 4 au dénominateur vient du ratio entre la surface d'émission (sphère) et la surface d'absorption (disque).

Remarque Pédagogique

Ce calcul donne une "température effective" de la planète vue de l'espace. Le résultat que vous obtiendrez sera étonnamment froid. Ne pensez pas avoir fait une erreur ! Au contraire, la différence entre ce résultat et la réalité est la preuve de l'existence et de l'importance de l'effet de serre.

Formule(s)

On utilise la formule de la température d'équilibre, qui peut aussi s'écrire en fonction du flux F calculé précédemment.

Hypothèses

- La planète est en équilibre thermique (température stable).

- La planète émet comme un corps noir parfait.

- La température est uniforme sur toute la surface.

- Il n'y a pas de source de chaleur interne (comme la radioactivité du noyau).

- Il n'y a pas d'effet de serre atmosphérique.

Donnée(s)

On utilise le flux calculé, l'albédo de la Terre et la constante de Stefan-Boltzmann.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Flux solaire à 1 UA | F | 1361 | \(\text{W/m}^2\) |

| Albédo terrestre | a | 0.3 | - |

| Cte de Stefan-Boltzmann | \(\sigma\) | \(5.67 \times 10^{-8}\) | \(\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}\) |

Astuces

Utiliser la forme simplifiée de la formule avec le flux \(F\) déjà calculé à la question 1 permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur de calcul avec les grands nombres (luminosité, distance).

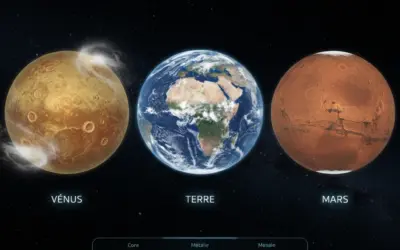

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma montre le bilan énergétique : une partie du flux F est réfléchie (F x a), le reste est absorbé. La planète émet une énergie équivalente qui dépend de sa température T.

Bilan Énergétique de la Planète

Calcul(s)

On utilise la forme simplifiée de la formule.

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une température théorique de -18°C. L'atmosphère, par son effet de serre, réchauffe la surface à une moyenne de +15°C.

Température Calculée vs. Réalité

Réflexions

Une température de \(255 \text{ K}\) correspond à \(-18 \text{ °C}\). C'est beaucoup plus froid que la température moyenne réelle de la Terre (environ \(15 \text{ °C}\) ou \(288 \text{ K}\)). La différence de 33 K est due à l'effet de serre, que notre modèle simplifié n'a pas pris en compte. Cela montre l'importance capitale de l'atmosphère dans la régulation du climat.

Points de vigilance

Attention à la puissance 1/4 (ou racine quatrième). Sur une calculatrice, cela s'obtient souvent en faisant \(X^{0.25}\) ou \(\sqrt{\sqrt{X}}\). N'oubliez pas le facteur (1-a) pour l'albédo.

Points à retenir

- La température d'une planète dépend d'un équilibre entre l'énergie absorbée et l'énergie réémise.

- L'albédo (réflexion) a un effet refroidissant.

- Le modèle du corps noir donne une température de base, l'effet de serre vient s'y ajouter.

Le saviez-vous ?

Le terme "effet de serre" est une analogie. Une serre de jardin se réchauffe principalement en empêchant l'air chaud de s'échapper par convection. L'effet de serre atmosphérique, lui, fonctionne en piégeant le rayonnement infrarouge émis par le sol grâce à certains gaz (H₂O, CO₂, CH₄...).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez la température d'équilibre de la Lune, qui est à la même distance du Soleil mais a un albédo de 0.12.

Question 3 : Calculer la limite interne de la zone habitable.

Principe

Nous allons inverser la logique : fixer une température et en déduire la distance correspondante. Pour la limite interne, la plus chaude, nous utilisons la température d'ébullition de l'eau (\(373 \text{ K}\)) comme seuil critique à ne pas dépasser.

Mini-Cours

Les définitions modernes de la zone habitable sont plus complexes. La limite interne est souvent définie par la photolyse de l'eau et l'échappement de l'hydrogène, menant à un effet de serre "humide" incontrôlable (comme ce qui a pu se passer sur Vénus). Notre calcul basé sur 100°C est une excellente première approximation, connue sous le nom de modèle de Hart.

Remarque Pédagogique

Cet exercice montre que la "zone habitable" n'est pas une frontière nette mais un concept probabiliste. Une planète peut être dans la zone mais être inhabitable (pas d'eau, atmosphère toxique), ou être légèrement en dehors et être habitable grâce à un fort effet de serre (comme la Terre).

Formule(s)

On part de la formule de la température d'équilibre et on isole algébriquement la distance \(d\).

Hypothèses

- Nous cherchons la zone habitable pour une planète "semblable à la Terre", nous utilisons donc l'albédo terrestre (\(a=0.3\)).

- La température critique pour l'eau bouillante est fixée à \(373 \text{ K}\).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Luminosité Solaire | \(L_{\odot}\) | \(3.828 \times 10^{26}\) | \(\text{W}\) |

| Albédo terrestre | a | 0.3 | - |

| Cte de Stefan-Boltzmann | \(\sigma\) | \(5.67 \times 10^{-8}\) | \(\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}\) |

| Température limite interne | \(T_{\text{eq, int}}\) | 373 | \(\text{K}\) |

Schéma (Avant les calculs)

On cherche la distance \(d_{\text{int}}\) pour laquelle la température d'équilibre atteint 100°C (373 K).

Détermination de la Limite Interne

Calcul(s)

On applique la formule avec \(T_{\text{eq}} = 373 \text{ K}\) pour trouver la distance en mètres.

Ensuite, on convertit en Unités Astronomiques (\(\text{UA}\)).

Schéma (Après les calculs)

Le résultat place la limite interne du système solaire à 0.47 UA, bien à l'intérieur de l'orbite de Vénus.

Position de la Limite Interne

Réflexions

Selon ce modèle, la limite interne de la ZH se situe bien à l'intérieur de l'orbite de Vénus (0.72 UA). Cela confirme que Vénus reçoit beaucoup trop d'énergie solaire pour permettre à l'eau liquide de subsister à sa surface, même avec un albédo élevé.

Points de vigilance

Lors de la réorganisation de la formule, assurez-vous que la température est bien au dénominateur et élevée à la puissance 4. Une erreur fréquente est d'oublier de prendre la racine carrée à la toute fin du calcul.

Points à retenir

- La position de la zone habitable est un calcul direct basé sur la luminosité de l'étoile et les températures critiques choisies.

- La limite interne est la distance minimale pour ne pas que l'eau s'évapore massivement.

Le saviez-vous ?

Le Soleil, comme toutes les étoiles, augmente sa luminosité avec le temps. Dans environ un milliard d'années, sa luminosité aura tellement augmenté que la limite interne de la zone habitable dépassera l'orbite terrestre, provoquant l'ébullition de nos océans.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la limite interne pour une planète sans albédo (a=0), un "corps noir" parfait ?

Question 4 : Calculer la limite externe de la zone habitable.

Principe

C'est la même démarche que pour la question 3, mais cette fois en utilisant la température de congélation de l'eau (\(273 \text{ K}\)) comme limite "froide". C'est la distance maximale à laquelle une planète peut se trouver tout en recevant assez d'énergie pour éviter de geler entièrement.

Mini-Cours

La limite externe est définie par la condensation du CO₂ qui forme des nuages ou de la glace en surface. Le CO₂ étant un puissant gaz à effet de serre, sa disparition de l'atmosphère entraîne un refroidissement rapide et un "emballement glaciaire" (runaway glaciation). Notre modèle simplifié utilisant la température de 0°C capture l'idée de base : plus loin, il fait trop froid.

Remarque Pédagogique

Comparez ce résultat à l'orbite de la Terre (1 UA) et de Mars (1.52 UA). Vous verrez que notre modèle est imparfait mais donne déjà des indications très intéressantes sur l'habitabilité de notre propre système solaire et l'importance de l'effet de serre.

Formule(s)

On utilise la même formule que pour la question précédente, en changeant seulement la valeur de T.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Luminosité Solaire | \(L_{\odot}\) | \(3.828 \times 10^{26}\) | \(\text{W}\) |

| Albédo terrestre | a | 0.3 | - |

| Cte de Stefan-Boltzmann | \(\sigma\) | \(5.67 \times 10^{-8}\) | \(\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}\) |

| Température limite externe | \(T_{\text{eq, ext}}\) | 273 | \(\text{K}\) |

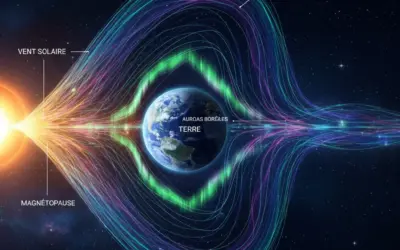

Schéma (Avant les calculs)

On cherche la distance \(d_{\text{ext}}\) pour laquelle la température d'équilibre atteint 0°C (273 K).

Détermination de la Limite Externe

Calcul(s)

On applique la formule avec \(T_{\text{eq}} = 273 \text{ K}\) pour trouver la distance en mètres.

Ensuite, on convertit en Unités Astronomiques (\(\text{UA}\)).

Schéma (Après les calculs)

La zone habitable (en vert) est donc comprise entre 0.47 et 0.87 UA. La Terre se situe juste à l'extérieur.

Zone Habitable du Système Solaire (Modèle Simplifié)

Réflexions

Notre modèle simplifié place la limite externe de la ZH à \(0.87 \text{ UA}\). On constate que la Terre (à \(1 \text{ UA}\)) est juste à l'extérieur de cette zone ! Cela confirme une fois de plus que l'effet de serre de notre atmosphère est essentiel pour maintenir l'eau liquide, car il "étend" la zone effective d'habitabilité.

Points de vigilance

Vérifiez bien que vous utilisez la bonne température (\(273 \text{ K}\) et non \(373 \text{ K}\)) dans votre calcul. Une petite inversion peut changer radicalement le résultat.

Points à retenir

- La limite externe est la distance maximale pour éviter une glaciation totale.

- Notre modèle simple place la Terre en dehors de la ZH, soulignant l'importance cruciale de l'effet de serre.

Le saviez-vous ?

Certaines lunes de Jupiter et Saturne, comme Europe et Encelade, sont bien au-delà de la zone habitable. Pourtant, elles abritent probablement de vastes océans d'eau liquide sous une épaisse couche de glace. Cette eau est maintenue liquide non pas par le Soleil, mais par la chaleur interne générée par les forces de marée de leur planète géante !

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si une planète était couverte d'océans sombres avec un albédo de 0.1, quelle serait sa limite externe de la zone habitable (en \(\text{UA}\)) ?

Question 5 : Recalculer la zone habitable pour Proxima Centauri.

Principe

Une étoile moins lumineuse chauffe moins. Sa zone habitable sera donc beaucoup plus proche d'elle. Nous appliquons la même physique que pour les questions 3 & 4, mais en changeant la valeur de la luminosité \(L\).

Mini-Cours

Les naines rouges (type M), comme Proxima Centauri, sont les étoiles les plus communes de la galaxie. Leur faible luminosité implique une zone habitable très proche. Cela a des conséquences : les planètes y sont probablement en rotation synchrone (verrouillage gravitationnel), présentant toujours la même face à l'étoile. De plus, ces étoiles sont connues pour leurs éruptions violentes, qui pourraient irradier et "stériliser" des planètes si proches.

Astuces

Plutôt que de refaire tout le calcul, on peut utiliser une relation de proportionnalité. La formule \(d = \sqrt{\frac{L(1-a)}{16\pi\sigma T^4}}\) montre que pour une même température, \(d\) est proportionnel à \(\sqrt{L}\). On peut donc trouver la nouvelle distance en multipliant l'ancienne par la racine carrée du rapport des luminosités. C'est beaucoup plus rapide !

Formule(s)

On utilise la relation de proportionnalité dérivée de la formule de la température d'équilibre.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Luminosité de Proxima C. | \(L_{\text{P}}\) | \(0.0017 L_{\odot}\) | - |

| Limite interne (Soleil) | \(d_{\odot, \text{int}}\) | 0.47 | \(\text{UA}\) |

| Limite externe (Soleil) | \(d_{\odot, \text{ext}}\) | 0.87 | \(\text{UA}\) |

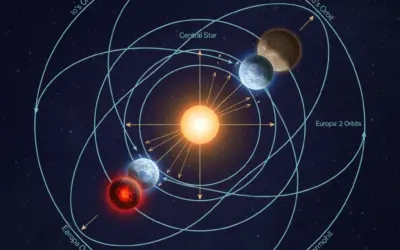

Schéma (Avant les calculs)

On compare la luminosité du Soleil à celle, bien plus faible, de Proxima Centauri pour estimer la nouvelle position de sa zone habitable.

Comparaison de Luminosité

Calcul(s)

Formule de proportionnalité

Calcul du facteur de réduction

Calcul de la limite interne pour Proxima

Calcul de la limite externe pour Proxima

Schéma (Après les calculs)

La zone habitable de Proxima Centauri est beaucoup plus proche et resserrée que celle du Soleil.

Comparaison des Zones Habitables (à l'échelle)

Réflexions

La zone habitable de Proxima Centauri est extrêmement proche de l'étoile (environ 20 fois plus proche que celle du Soleil) et très étroite. La planète connue la plus proche, Proxima b, orbite à 0.05 UA, ce qui la place juste à l'extérieur de notre zone habitable calculée, mais des modèles plus complexes la considèrent potentiellement habitable.

Points à retenir

- La luminosité est le facteur le plus important pour la position de la ZH.

- Les étoiles peu lumineuses (les plus nombreuses) ont des zones habitables très proches et resserrées.

Le saviez-vous ?

Si une planète est en rotation synchrone dans la ZH d'une naine rouge, elle pourrait tout de même être habitable. Une atmosphère suffisamment épaisse pourrait redistribuer la chaleur du côté jour vers le côté nuit, créant une zone tempérée en forme d'anneau au niveau du terminateur (la ligne entre le jour et la nuit).

Résultat Final

A vous de jouer

L'étoile Kepler-186 a une luminosité de \(L_{\text{K}} = 0.052 L_{\odot}\). En utilisant la méthode par proportionnalité, quelle est la limite externe de sa zone habitable (en \(\text{UA}\)) ?

Outil Interactif : Simulateur de Zone Habitable

Utilisez les curseurs pour voir comment la luminosité d'une étoile et l'albédo d'une planète influencent la position de la zone habitable et la température d'équilibre à 1 UA.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si la luminosité d'une étoile double, que devient sa zone habitable ?

2. L'albédo d'une planète représente :

3. Selon notre modèle simplifié, la Terre (à 1 UA) est :

4. Comment varie le flux reçu d'une étoile si on s'éloigne à une distance 3 fois plus grande ?

5. Les naines rouges, étoiles très peu lumineuses, ont une zone habitable :

- Zone Habitable (ZH)

- Région orbitale autour d'une étoile où la température de surface d'une planète permettrait la présence d'eau à l'état liquide.

- Luminosité (L)

- Énergie totale émise par une étoile par seconde. Mesurée en Watts (W).

- Flux Radiatif (F)

- Puissance énergétique reçue par unité de surface à une certaine distance d'une source. Mesuré en Watts par mètre carré (W/m²).

- Albédo (a)

- Fraction de la lumière incidente qui est réfléchie par une surface. C'est un nombre sans dimension compris entre 0 (absorption totale) et 1 (réflexion totale).

- Unité Astronomique (UA)

- Unité de distance égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres.

D’autres exercices de Planétologie:

0 commentaires