Analyse d'une Galaxie Naine Satellite : Le Cas de Leo I

Contexte : L'étude des galaxies naines satellitesPetites galaxies qui orbitent autour d'une galaxie plus grande, comme la Voie Lactée. Elles sont des laboratoires clés pour étudier la matière noire et la formation des galaxies..

Les galaxies comme notre Voie Lactée ne sont pas isolées ; elles sont entourées d'un cortège de plus petites galaxies, dites "satellites". L'étude de ces galaxies naines est fondamentale en astrophysique moderne. Parce qu'elles sont souvent dominées par la matière noireUne forme de matière hypothétique, invisible, qui constituerait plus de 80% de la masse de l'Univers. Sa présence est déduite de ses effets gravitationnels., elles offrent un terrain d'expérimentation unique pour tester nos modèles cosmologiques. Cet exercice se concentre sur l'une des plus distantes d'entre elles : Leo I.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous guidera à travers les étapes standards de l'analyse d'une galaxie naine, de la mesure de sa luminosité à l'estimation de sa masse totale, pour finalement mettre en évidence l'écrasante domination de la matière noire.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer la magnitude absolue et la luminosité d'une galaxie.

- Estimer la masse stellaire à partir du rapport masse/luminosité.

- Utiliser la dispersion de vitesseMesure de la plage de vitesses des étoiles au sein d'un système. Une dispersion élevée indique une grande masse gravitationnelle retenant les étoiles. pour estimer la masse dynamique totale.

- Quantifier la fraction de matière noire dans une galaxie.

- Appliquer les lois de la gravitation pour estimer la masse de la Voie Lactée.

Données de l'étude

Fiche d'Identité : Leo I

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Type de galaxie | Naine sphéroïdale (dSph) |

| Constellation | Lion (Leo) |

| Année de découverte | 1950 |

Modèle orbital simplifié de Leo I autour de la Voie Lactée

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Magnitude apparente visible | \(m_{\text{V}}\) | 11.2 | mag |

| Distance | \(D\) | 250 | kpc |

| Dispersion de vitesse stellaire | \(\sigma_{\text{v}}\) | 9.2 | km/s |

| Rayon de demi-lumière | \(r_{\text{h}}\) | 0.3 | kpc |

| Vitesse orbitale (supposée) | \(v_{\text{orb}}\) | 220 | km/s |

Questions à traiter

- Calculer la magnitude absolue \(M_{\text{V}}\) de Leo I, puis sa luminosité \(L_{\text{V}}\) en unités de luminosité solaire (\(L_{\odot}\)).

- Estimer la masse stellaire totale \(M_*\) de Leo I.

- Estimer la masse dynamique totale \(M_{\text{dyn}}\) contenue dans le rayon de demi-lumière.

- Comparer la masse stellaire et la masse dynamique pour calculer la fraction de matière noire \(f_{\text{DM}}\).

- En supposant une orbite circulaire, estimer la masse de la Voie Lactée \(M_{\text{VL}}\) contenue dans l'orbite de Leo I.

Les bases de l'Astrophysique Galactique

Pour résoudre cet exercice, nous aurons besoin de quelques outils fondamentaux pour quantifier les propriétés des galaxies.

1. Magnitudes et Luminosité

Le module de distance relie la magnitude apparente \(m\) (ce que l'on observe) à la magnitude absolue \(M\) (une mesure intrinsèque de la luminosité) via la distance \(d\) en parsecs :

\[ M = m - 5 \log_{10}\left(\frac{d}{10 \text{ pc}}\right) \]

La différence de magnitude absolue entre deux objets est liée au rapport de leurs luminosités \(L\) :

\[ M_1 - M_2 = -2.5 \log_{10}\left(\frac{L_1}{L_2}\right) \]

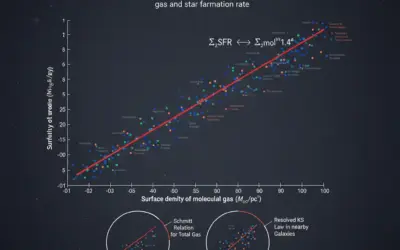

2. Estimation de Masse par le Théorème du Viriel

Pour un système gravitationnel stable (comme une galaxie naine), le théorème du Viriel relie l'énergie cinétique des étoiles (mesurée par leur dispersion de vitesse \(\sigma_{\text{v}}\)) à l'énergie potentielle gravitationnelle (liée à la masse totale \(M_{\text{dyn}}\)). Une formule simplifiée et souvent utilisée est :

\[ M_{\text{dyn}} \approx \frac{5 \sigma_{\text{v}}^2 r_{\text{h}}}{G} \]

où \(r_{\text{h}}\) est le rayon de demi-lumière et \(G\) est la constante gravitationnelle.

Correction : Analyse d'une Galaxie Naine Satellite

Question 1 : Calcul de la luminosité de Leo I

Principe

L'éclat d'une galaxie tel que nous le voyons depuis la Terre (magnitude apparente) dépend de sa luminosité réelle (magnitude absolue) et de son éloignement. En utilisant la distance connue, nous pouvons corriger l'effet de l'éloignement pour trouver sa luminosité intrinsèque.

Mini-Cours

L'échelle des magnitudes est logarithmique et inversée : un objet plus brillant a une magnitude plus faible. Une différence de 5 magnitudes correspond à un rapport de luminosité de 100. Cette échelle, héritée des astronomes grecs, est standardisée aujourd'hui pour permettre des comparaisons précises entre les astres.

Remarque Pédagogique

La clé ici est de bien comprendre les deux types de magnitude. Pensez à la magnitude apparente comme à la "luminosité perçue" et à la magnitude absolue comme à la "luminosité intrinsèque", si l'objet était placé à une distance standard de 10 parsecs. La conversion d'unités (kpc en pc) est une étape cruciale souvent source d'erreurs.

Normes

Les définitions des magnitudes et du module de distance sont standardisées par l'Union Astronomique Internationale (UAI). La magnitude absolue du Soleil dans la bande V (\(M_{\text{V},\odot}\)) est une valeur de référence fondamentale.

Formule(s)

Module de distance

Lien Magnitude-Luminosité

Hypothèses

- Nous ignorons l'effet de l'extinction interstellaireL'absorption et la diffusion de la lumière par la poussière et le gaz entre une source et l'observateur, ce qui la rend moins brillante., qui pourrait rendre la galaxie moins brillante qu'elle ne l'est réellement. Pour un calcul précis, il faudrait corriger la magnitude apparente.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Magnitude apparente | \(m_{\text{V}}\) | 11.2 | mag |

| Distance | \(D\) | 250 | kpc |

| Magnitude absolue du Soleil | \(M_{\text{V},\odot}\) | 4.83 | mag |

Astuces

Pour calculer \(\log_{10}(250000)\) de tête, vous pouvez l'écrire comme \(\log_{10}(2.5 \times 10^5) = \log_{10}(2.5) + \log_{10}(10^5)\). Comme \(\log_{10}(2.5)\) est entre \(\log_{10}(1)=0\) et \(\log_{10}(10)=1\), le résultat sera un peu plus de 5. C'est un bon moyen de vérifier l'ordre de grandeur de votre calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Relation entre les magnitudes

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion de la distance en parsecs (pc)

Étape 2 : Calcul de la magnitude absolue \(M_{\text{V}}\)

Étape 3 : Calcul de la luminosité \(L_{\text{V}}\)

Schéma (Après les calculs)

Comparaison de Luminosité

Réflexions

Une luminosité de 1.77 million de soleils peut paraître énorme, mais c'est très faible pour une galaxie. La Voie Lactée, par exemple, a une luminosité d'environ 20 milliards de soleils. Cela souligne bien le caractère "nain" de Leo I.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'oublier le "+5" dans la formule du module de distance ou de se tromper dans le signe de la différence de magnitude pour le calcul de luminosité. Rappelez-vous : plus brillant = magnitude plus faible.

Points à retenir

- Le module de distance permet de passer de la luminosité apparente à la luminosité intrinsèque.

- La luminosité est exponentiellement liée à la différence de magnitude.

Le saviez-vous ?

L'échelle des magnitudes a été inventée par l'astronome grec Hipparque vers 150 av. J.-C. Il a classé les étoiles visibles à l'œil nu en six catégories, de la 1ère magnitude (les plus brillantes) à la 6ème (à peine visibles). Le système moderne est une formalisation mathématique de cette idée ancienne.

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la galaxie naine Draco avait une magnitude apparente de 10.9 et une distance de 80 kpc, quelle serait sa magnitude absolue ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Corriger la luminosité observée par la distance pour trouver la luminosité intrinsèque.

- Formule Essentielle : \( M = m - 5 \log_{10}(d) + 5 \)

- Point de Vigilance Majeur : Unités de distance (pc) et signes dans les formules de magnitude.

Question 2 : Estimation de la masse stellaire

Principe

La masse stellaire d'une galaxie n'est pas directement mesurable. On l'estime en multipliant sa luminosité par un "rapport masse/luminosité" (\(M/L\)). Ce rapport dépend du type d'étoiles qui composent la galaxie (jeunes et bleues, ou vieilles et rouges).

Mini-Cours

Le rapport \(M/L\) est un outil puissant. Une population d'étoiles jeunes et massives est très lumineuse mais n'a pas une masse proportionnellement aussi élevée (M/L < 1). Inversement, une population d'étoiles vieilles et peu massives (comme les naines rouges) a une faible luminosité pour sa masse (M/L > 1). Les galaxies naines comme Leo I, peuplées d'étoiles âgées, ont typiquement un M/L de quelques unités solaires.

Remarque Pédagogique

Considérez le rapport \(M/L\) comme un "facteur de conversion" de lumière en masse. Il est important de comprendre que c'est une des plus grandes sources d'incertitude dans ce type de calcul, car il dépend de modèles complexes d'évolution stellaire.

Normes

Il n'y a pas de norme réglementaire, mais les valeurs de \(M/L\) sont issues de modèles de synthèse de population stellaire (SPS) validés par la communauté scientifique et publiés dans la littérature spécialisée.

Formule(s)

Formule de la masse stellaire

Hypothèses

- On suppose que le rapport \(M/L=3.0\) est constant et représentatif pour l'ensemble de la galaxie. En réalité, il peut varier localement.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Luminosité de Leo I | \(L_{\text{V}}\) | \(1.77 \times 10^6\) | \(L_{\odot}\) |

| Rapport Masse/Luminosité | \((M/L)_*\) | 3.0 | \(M_{\odot}/L_{\odot}\) |

Astuces

Puisque la luminosité est déjà en unités solaires et que le rapport M/L l'est aussi, le calcul est une simple multiplication. Les unités se simplifient directement pour donner un résultat en masses solaires.

Schéma (Avant les calculs)

Conversion Lumière vers Masse

Calcul(s)

Calcul de la masse stellaire

Schéma (Après les calculs)

Fiche de Résultat : Masse Stellaire

Réflexions

Une masse de 5.3 millions de masses solaires est infime comparée aux ~50 milliards de masses solaires d'étoiles de la Voie Lactée. Leo I est donc environ 10 000 fois moins massive en étoiles que notre galaxie.

Points de vigilance

Assurez-vous que la luminosité et le rapport M/L sont exprimés dans la même bande photométrique (ici, la bande V pour "visible"). Utiliser une luminosité en bleu avec un rapport M/L en rouge conduirait à une erreur.

Points à retenir

- La masse stellaire est une quantité dérivée, pas directement mesurée.

- Le rapport M/L est le pont entre la lumière observée et la masse stellaire sous-jacente.

Le saviez-vous ?

Les rapports M/L sont calculés via des "modèles de synthèse de population stellaire". Ces codes informatiques simulent l'évolution de millions d'étoiles d'âges et de compositions chimiques variés pour prédire la couleur et la luminosité totale d'une galaxie, et en déduire son M/L.

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

En gardant la même luminosité pour Leo I, quelle serait sa masse stellaire si elle était composée d'étoiles plus jeunes, avec un M/L de 1.5 ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : Convertir la lumière en masse d'étoiles via le rapport M/L.

- Formule Essentielle : \( M_* = L \times (M/L) \)

- Point de Vigilance Majeur : Le M/L est une estimation qui dépend du type d'étoiles.

Question 3 : Estimation de la masse dynamique totale

Principe

La vitesse à laquelle les étoiles bougent dans la galaxie (leur "agitation", mesurée par \(\sigma_{\text{v}}\)) nous renseigne sur la force de gravité qui les retient. Une grande agitation implique un fort champ gravitationnel, et donc une masse totale importante, qu'elle soit visible ou non. C'est le principe du théorème du Viriel.

Mini-Cours

Le théorème du Viriel stipule que pour un système stable, l'énergie cinétique moyenne est liée à l'énergie potentielle gravitationnelle moyenne. En mesurant la dispersion des vitesses (liée à l'énergie cinétique) et la taille du système (liée à l'énergie potentielle), on peut "peser" le système dans son ensemble, incluant toute la matière, lumineuse ou noire.

Remarque Pédagogique

C'est une étape cruciale. On ne regarde plus seulement la lumière, on utilise la dynamique (le mouvement) pour sonder la gravité. C'est comme peser un objet invisible en regardant comment il attire les objets autour de lui. Le facteur '5' dans la formule est une approximation qui dépend de la distribution de masse, mais c'est un bon point de départ.

Normes

La formule utilisée est un "estimateur de masse". Il en existe plusieurs, plus ou moins complexes (ex: estimateur de Wolf, 2010), qui tentent de minimiser les incertitudes liées aux hypothèses. La formule \(M \propto \sigma_{\text{v}}^2 r_{\text{h}}\) reste la base de la plupart d'entre eux.

Formule(s)

Formule de la masse dynamique

Hypothèses

- Le système est en équilibre dynamique (il ne s'étend pas et ne s'effondre pas).

- La distribution des vitesses des étoiles est isotrope (pas de direction privilégiée).

- La galaxie est approximativement sphérique.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Dispersion de vitesse | \(\sigma_{\text{v}}\) | 9.2 | km/s |

| Rayon de demi-lumière | \(r_{\text{h}}\) | 0.3 | kpc |

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(4.3009 \times 10^{-6}\) | kpc(km/s)²/M☉ |

Astuces

L'utilisation d'une constante gravitationnelle \(G\) exprimée en unités astronomiques (kpc, km/s, M☉) est une astuce majeure. Elle évite des conversions fastidieuses depuis les unités du Système International (m, kg, s) et réduit les risques d'erreur de calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Concept de la dispersion de vitesse

Calcul(s)

Calcul de la masse dynamique

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Masses

Réflexions

Le résultat est frappant : la masse déduite du mouvement des étoiles (29.5 millions M☉) est bien plus grande que la masse que l'on "voit" sous forme d'étoiles (5.31 millions M☉). Cette différence est l'indice direct de la présence d'une grande quantité de matière invisible : la matière noire.

Points de vigilance

Attention à ne pas oublier de mettre la dispersion de vitesse au carré ! C'est une erreur fréquente. De plus, vérifiez toujours la cohérence des unités entre vos données et la constante G que vous utilisez.

Points à retenir

- La masse dynamique, mesurée via le mouvement des étoiles, révèle la masse gravitationnelle TOTALE du système.

- La formule \(M \propto \sigma_{\text{v}}^2 r\) est un outil fondamental de l'astrophysique.

Le saviez-vous ?

C'est en appliquant une logique similaire au mouvement des galaxies dans l'amas de Coma dans les années 1930 que l'astronome Fritz Zwicky a postulé pour la première fois l'existence de la "Dunkle Materie" (matière sombre), car les galaxies bougeaient beaucoup trop vite pour la quantité de matière visible.

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la masse dynamique si la dispersion de vitesse était plus élevée, par exemple 12 km/s (en gardant r_h = 0.3 kpc) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 3 :

- Concept Clé : Utiliser le mouvement (cinétique) pour sonder la gravité (masse totale).

- Formule Essentielle : \( M_{\text{dyn}} \approx 5 \sigma_{\text{v}}^2 r_{\text{h}} / G \)

- Point de Vigilance Majeur : Unités de G et ne pas oublier le carré sur \(\sigma_{\text{v}}\).

Question 4 : Calcul de la fraction de matière noire

Principe

La différence entre la masse totale (dynamique) et la masse des étoiles (stellaire) nous donne la masse de ce qui est "manquant" : la matière noire. Nous pouvons alors calculer quelle part de la masse totale elle représente.

Mini-Cours

La matière noire est un concept central du modèle cosmologique standard (\(\Lambda \text{CDM}\)). On pense qu'elle est constituée de particules qui n'interagissent pas (ou très peu) avec la lumière, mais qui exercent une force gravitationnelle. Les galaxies naines sont considérées comme les objets les plus dominés par la matière noire, ce qui en fait des laboratoires idéaux pour l'étudier.

Remarque Pédagogique

Cette question est l'aboutissement des précédentes. En comparant deux estimations de masse obtenues par des méthodes différentes (l'une par la lumière, l'autre par le mouvement), on met en évidence une différence fondamentale qui pointe vers une nouvelle physique.

Normes

Il n'y a pas de norme, mais la quantification de la fraction de matière noire est une procédure standard dans l'analyse des galaxies.

Formule(s)

Masse de matière noire

Fraction de matière noire

Hypothèses

- On suppose que la masse non-stellaire est entièrement de la matière noire, négligeant la contribution du gaz, de la poussière ou des trous noirs, ce qui est une bonne approximation pour une galaxie naine sphéroïdale.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse stellaire | \(M_*\) | \(5.31 \times 10^6\) | M☉ |

| Masse dynamique | \(M_{\text{dyn}}\) | \(2.95 \times 10^7\) | M☉ |

Astuces

Pour éviter de manipuler de grands nombres, vous pouvez calculer directement le rapport \(M_*/M_{\text{dyn}}\) en utilisant les préfacteurs (\(5.31 / 29.5\)), puis le soustraire de 1.

Schéma (Avant les calculs)

Composition de la Masse Totale

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de la masse de matière noire

Étape 2 : Calcul de la fraction de matière noire

Schéma (Après les calculs)

Fraction de Masse dans Leo I

Réflexions

Un résultat de 0.82 signifie que 82% de la masse de la galaxie Leo I (dans sa région centrale) n'est pas constituée d'étoiles, mais de matière noire. C'est une caractéristique typique des galaxies naines sphéroïdales, qui sont les objets les plus dominés par la matière noire que nous connaissons.

Points de vigilance

L'erreur classique est de calculer la fraction par rapport à la masse stellaire (\(M_{\text{DM}} / M_*\)) au lieu de la masse totale. La fraction doit toujours être un nombre inférieur à 1.

Points à retenir

- La différence entre masse dynamique et masse stellaire est l'indicateur de la matière noire.

- Les galaxies naines sont les systèmes les plus riches en matière noire connus.

Le saviez-vous ?

Certains modèles de matière noire prédisent que les particules de matière noire pourraient s'annihiler au centre des galaxies naines, produisant des rayons gamma détectables. Ces galaxies sont donc des cibles privilégiées pour les télescopes gamma comme H.E.S.S. ou Fermi-LAT dans la recherche indirecte de matière noire.

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la masse stellaire était de 6 millions M☉ et la masse dynamique de 40 millions M☉, quelle serait la fraction de matière noire ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 4 :

- Concept Clé : La différence M_dyn - M_* révèle la masse invisible (M_DM).

- Formule Essentielle : \( f_{\text{DM}} = M_{\text{DM}} / M_{\text{dyn}} \)

- Point de Vigilance Majeur : Toujours diviser par la masse TOTALE (dynamique).

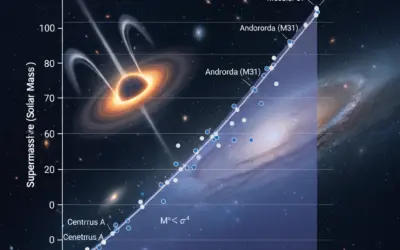

Question 5 : Estimation de la masse de la Voie Lactée

Principe

En traitant Leo I comme un satellite sur une orbite circulaire, on peut utiliser sa vitesse orbitale et sa distance pour "peser" la galaxie centrale (la Voie Lactée). La vitesse orbitale d'un satellite est directement liée à la masse qu'il orbite.

Mini-Cours

Ce principe est une application directe de la loi de la gravitation de Newton. En égalant la force gravitationnelle \(F_g = G M m / D^2\) à la force centripète nécessaire pour maintenir l'orbite \(F_c = m v^2 / D\), on peut isoler la masse centrale \(M\). Cette méthode est utilisée à toutes les échelles, de la pesée des étoiles dans les systèmes binaires à celle des amas de galaxies.

Remarque Pédagogique

Cette dernière question montre comment les "petits" objets peuvent être utilisés comme des outils pour sonder les "grands". Les galaxies satellites sont des "traceurs de masse" essentiels pour cartographier le potentiel gravitationnel de notre propre galaxie, en particulier à grande distance où il n'y a plus d'étoiles.

Normes

Ce calcul est une application fondamentale de la mécanique newtonienne. Il n'y a pas de norme spécifique autre que les lois de la physique.

Formule(s)

Formule de la masse centrale

Hypothèses

- L'orbite de Leo I est supposée circulaire, ce qui est une forte simplification. Les orbites réelles sont des ellipses.

- Les objets en orbite (étoiles, galaxies satellites) sont des "traceurs" qui permettent de mesurer la masse centrale qu'ils orbitent.

- La masse de la Voie Lactée est dominée par son halo de matière noire qui s'étend bien au-delà du disque visible.

- Concept Clé : Utiliser un satellite pour "peser" la masse centrale.

- Formule Essentielle : \( M = v_{\text{orb}}^2 D / G \)

- Point de Vigilance Majeur : Les hypothèses (orbite circulaire) sont très simplificatrices.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Vitesse orbitale | \(v_{\text{orb}}\) | 220 | km/s |

| Distance (rayon orbital) | \(D\) | 250 | kpc |

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(4.3009 \times 10^{-6}\) | kpc(km/s)²/M☉ |

Astuces

Encore une fois, l'utilisation de G en unités astronomiques rend le calcul direct. Vérifiez que le résultat a un ordre de grandeur attendu pour une galaxie massive (\(> 10^{11} M_{\odot}\)). Si vous obtenez un résultat beaucoup plus faible, vous avez probablement un problème d'unités.

Schéma (Avant les calculs)

Modèle orbital simplifié de Leo I autour de la Voie Lactée

Calcul(s)

Calcul de la masse de la Voie Lactée

Schéma (Après les calculs)

Échelle des Masses Galactiques

Réflexions

Cette estimation donne une masse de près de 3000 milliards de masses solaires pour notre galaxie. C'est une valeur à l'extrémité supérieure des estimations modernes, ce qui s'explique par notre hypothèse simplificatrice d'une orbite circulaire et la grande distance de Leo I. Néanmoins, cela montre la puissance de cette méthode pour "peser l'Univers".

Points de vigilance

Les plus grandes incertitudes viennent des hypothèses : la vitesse orbitale réelle n'est pas juste la vitesse radiale mesurée, et l'orbite n'est pas circulaire. Des modèles plus complexes sont nécessaires pour des estimations précises, mais le principe de base reste le même.

Points à retenir

Le saviez-vous ?

Les travaux de Vera Rubin dans les années 1970 sur les courbes de rotation des galaxies spirales ont été pionniers. Elle a montré que les étoiles en périphérie des galaxies tournaient beaucoup trop vite par rapport à la masse visible, fournissant l'une des preuves les plus robustes de l'existence de halos de matière noire massifs.

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant la même vitesse orbitale, quelle serait la masse estimée de la Voie Lactée si Leo I était deux fois plus proche (D = 125 kpc) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 5 :

Outil Interactif : Masse Dynamique d'une Galaxie Naine

Utilisez les curseurs pour voir comment la masse dynamique d'une galaxie naine, calculée via le théorème du Viriel, dépend de sa dispersion de vitesse (l'agitation des étoiles) et de sa taille (rayon de demi-lumière).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Un rapport masse/luminosité élevé (M/L >> 1) dans une galaxie indique généralement...

2. Quel principe physique est fondamental pour estimer la masse totale d'un système autogravitant comme une galaxie naine à partir du mouvement de ses étoiles ?

3. Si une galaxie était deux fois plus éloignée mais conservait la même luminosité intrinsèque, sa magnitude apparente serait...

4. La majeure partie de la masse dans les galaxies naines sphéroïdales se trouve sous forme de...

5. La dispersion de vitesse (\(\sigma_{\text{v}}\)) d'une galaxie mesure...

Glossaire

- Dispersion de vitesse (\(\sigma_{\text{v}}\))

- Une mesure statistique de la vitesse aléatoire des étoiles au sein d'une galaxie, autour de la vitesse moyenne. Une dispersion élevée indique que les étoiles bougent rapidement dans toutes les directions, ce qui implique un fort champ gravitationnel pour les empêcher de s'échapper.

- Galaxie naine sphéroïdale (dSph)

- Type de petite galaxie de faible luminosité, avec peu ou pas de gaz et pas de formation d'étoiles récente. Elles sont typiquement dominées par la matière noire.

- Matière Noire

- Composant de l'Univers dont la présence n'est déduite que par ses effets gravitationnels. Elle n'émet ni n'absorbe de lumière, la rendant invisible. C'est le composant de masse dominant dans la plupart des galaxies.

- Parsec (pc)

- Unité de distance utilisée en astronomie, équivalente à environ 3.26 années-lumière. Un kiloparsec (kpc) vaut 1000 parsecs.

- Rapport Masse/Luminosité (M/L)

- Ratio de la masse d'un système astronomique (en masses solaires) à sa luminosité (en luminosités solaires). Un M/L de 1 signifie que le système produit autant de lumière par unité de masse que le Soleil. Un M/L élevé indique la présence de matière non lumineuse (matière noire, étoiles mortes, etc.).

D'autres exercices d'Astrophysique Galactique:

0 commentaires