Analyse de la Courbe de Lumière d'une Binaire à Éclipses

Contexte : L'étude des binaires à éclipsesUn système de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre, dont le plan orbital est aligné avec notre ligne de visée, provoquant des éclipses mutuelles..

Les systèmes d'étoiles binaires à éclipses sont de véritables laboratoires astrophysiques. En observant les variations périodiques de leur luminosité, appelées courbes de lumièreUn graphique qui montre la variation de la luminosité d'un objet astronomique au fil du temps., nous pouvons déduire des propriétés fondamentales des étoiles (rayon, masse, température) avec une précision inégalée. Cet exercice se concentre sur l'analyse d'une courbe de lumière typique pour extraire ces informations précieuses.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à passer des mesures observationnelles (magnitudes) à des grandeurs physiques stellaires (rapports de température et de rayon) en utilisant des principes de base de la physique.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la relation entre magnitude et flux lumineux.

- Interpréter les profondeurs des éclipses primaire et secondaire.

- Appliquer la loi de Stefan-Boltzmann pour lier luminosité et température.

- Estimer le rapport des rayons et des températures de deux étoiles à partir de leur courbe de lumière.

Données de l'étude

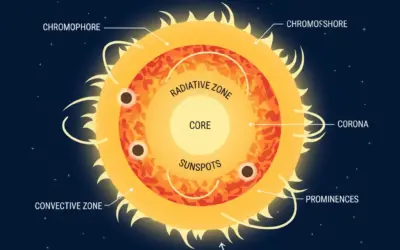

Schéma du Système Binaire

Configuration d'un Système Binaire à Éclipses

| Paramètre Observationnel | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Magnitude hors éclipse | \(m_{\text{0}}\) | 8.00 |

| Magnitude au minimum primaire | \(m_{\text{p}}\) | 9.55 |

| Magnitude au minimum secondaire | \(m_{\text{s}}\) | 8.15 |

Questions à traiter

- Convertir les magnitudes \(m_{\text{p}}\) et \(m_{\text{s}}\) en flux normalisés \(F_{\text{p}}\) et \(F_{\text{s}}\), en considérant le flux hors éclipse \(F_{\text{0}} = 1\).

- Calculer le rapport des brillances de surface \(J_{\text{2}}/J_{\text{1}}\) entre l'étoile chaude (2) et l'étoile froide (1).

- En déduire le rapport de leurs températures effectives \(T_{\text{2}}/T_{\text{1}}\).

- En supposant que l'éclipse primaire est totale (l'étoile la plus petite est entièrement occultée), calculer le rapport des rayons \(k = R_{\text{2}}/R_{\text{1}}\).

- Discuter qualitativement de ce qui changerait si l'inclinaison orbitale n'était pas de 90°.

Les bases de la photométrie stellaire

Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de deux relations fondamentales en astrophysique.

1. Relation Magnitude-Flux

L'échelle des magnitudes est logarithmique. La différence de magnitude entre deux objets est liée au rapport de leurs flux lumineux (énergie reçue par seconde par unité de surface) par la formule de Pogson :

\[ m_{\text{1}} - m_{\text{2}} = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F_{\text{1}}}{F_{\text{2}}}\right) \]

Inversement, on peut trouver le rapport des flux à partir des magnitudes :

\[ \frac{F_{\text{1}}}{F_{\text{2}}} = 10^{-0.4(m_{\text{1}} - m_{\text{2}})} \]

2. Loi de Stefan-Boltzmann

La brillance de surface d'une étoile (flux émis par sa surface), notée \(J\), est directement proportionnelle à la quatrième puissance de sa température effective \(T\).

\[ J = \sigma T^4 \]

Où \(\sigma\) est la constante de Stefan-Boltzmann. Le flux total reçu d'une étoile sphérique est proportionnel à \(R^2 J\).

Correction : Analyse de la Courbe de Lumière d'une Binaire à Éclipses

Question 1 : Conversion des magnitudes en flux normalisés

Principe

Le concept physique ici est de passer d'une échelle de mesure subjective et non-linéaire (la magnitude, héritée de l'antiquité) à une grandeur physique objective et linéaire (le flux lumineux). On normalise ce flux par rapport à la situation la plus simple (hors éclipse) pour travailler avec des proportions.

Mini-Cours

La formule de Pogson a été définie au 19ème siècle pour formaliser l'échelle de magnitudes d'Hipparque. Le facteur -2.5 est choisi pour qu'une différence de 5 magnitudes corresponde précisément à un rapport de flux de 100. Ainsi, chaque magnitude représente un changement de flux d'un facteur \(100^{1/5} \approx 2.512\).

Remarque Pédagogique

Le réflexe à avoir est simple : une magnitude qui augmente signifie une luminosité qui diminue. C'est contre-intuitif mais fondamental. Avant tout calcul, vérifiez que vos résultats de flux sont bien inférieurs à 1, puisque les magnitudes d'éclipse sont supérieures à la magnitude hors éclipse.

Normes

Il n'y a pas de "norme" au sens de l'ingénierie, mais la relation magnitude-flux est une convention universellement acceptée en astrophysique, standardisée par l'Union Astronomique Internationale (UAI).

Formule(s)

Relation flux-magnitude

Hypothèses

On suppose que les mesures photométriques sont parfaites et que la magnitude \(m_0\) représente bien le flux combiné et stable des deux étoiles lorsqu'elles ne s'éclipsent pas.

Donnée(s)

Les chiffres d'entrée sont les magnitudes mesurées.

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Magnitude hors éclipse | \(m_{\text{0}}\) | 8.00 |

| Magnitude au min. primaire | \(m_{\text{p}}\) | 9.55 |

| Magnitude au min. secondaire | \(m_{\text{s}}\) | 8.15 |

Astuces

Pour une vérification rapide : une différence de magnitude de 1.55 est entre 1 et 2.5. Le rapport de flux devrait donc être entre \(1/2.512 \approx 0.4\) et \(1/10 = 0.1\). Notre résultat de 0.24 est tout à fait cohérent.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre le système hors éclipse. Le flux total \(F_0\) que nous recevons est la somme des flux des deux étoiles, \(L_1\) et \(L_2\). Nous normalisons ce flux total à 1 pour la suite des calculs.

Flux total hors éclipse

Calcul(s)

Calcul du flux normalisé du minimum primaire (\(F_{\text{p}}\))

Calcul du flux normalisé du minimum secondaire (\(F_{\text{s}}\))

Schéma (Après les calculs)

Ce diagramme visualise la courbe de lumière avec les flux calculés. Le flux hors éclipse est normalisé à 1. On voit clairement la chute de flux bien plus importante lors de l'éclipse primaire que lors de la secondaire.

Courbe de Lumière en Flux Normalisé

Réflexions

L'interprétation est directe : lors de l'éclipse la plus profonde (primaire), le système perd \(1 - 0.24 = 76\%\) de sa lumière. Lors de la secondaire, il ne perd que \(1 - 0.87 = 13\%\) de sa lumière. Cette énorme différence sera la clé pour comprendre les propriétés relatives des étoiles.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'oublier le signe négatif dans l'exposant de la formule de Pogson, ce qui inverserait le résultat. Assurez-vous également que votre calculatrice est bien en mode pour calculer \(10^x\) et non \(e^x\).

Points à retenir

- La conversion de la différence de magnitude \(\Delta m\) en rapport de flux \(F_{\text{rap}}\) se fait via \(F_{\text{rap}} = 10^{-0.4 \Delta m}\).

- Le flux de référence est celui hors éclipse, qui est normalisé à 1.

Le saviez-vous ?

L'étoile Véga de la constellation de la Lyre a historiquement servi de point zéro pour l'échelle des magnitudes. Toutes ses magnitudes (U, B, V, etc.) ont été définies comme étant 0, servant de standard pour calibrer les instruments.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si une autre binaire à éclipses avait un minimum primaire à \(m_{\text{p}} = 10.00\) (pour \(m_{\text{0}}=8.00\)), quel serait son flux normalisé \(F_{\text{p}}\) ?

Question 2 : Calcul du rapport des brillances de surface

Principe

Le concept physique est que la quantité de lumière perdue pendant une éclipse est proportionnelle à la brillance de surface de l'étoile qui est cachée. En comparant les pertes de lumière des deux éclipses, on compare directement les brillances des deux étoiles.

Mini-Cours

La brillance de surface (\(J\)) est l'énergie émise par mètre carré de la surface d'une étoile. L'éclipse primaire est la plus profonde car elle correspond à l'occultation de l'étoile qui émet le plus d'énergie par mètre carré, c'est-à-dire l'étoile la plus chaude. Le rapport des chutes de flux est donc directement le rapport des brillances.

Remarque Pédagogique

La stratégie ici est de toujours identifier l'éclipse primaire (la plus profonde) comme le moment où l'étoile la plus chaude (indice 2) est cachée. L'éclipse secondaire est le moment où l'étoile la plus froide (indice 1) est cachée. Cela garantit que le rapport \(J_{\text{2}}/J_{\text{1}}\) sera supérieur à 1.

Normes

Ce raisonnement s'appuie sur le principe de conservation de l'énergie et la définition du flux lumineux, qui sont des piliers de la physique fondamentale.

Formule(s)

Rapport des brillances de surface

Hypothèses

On suppose que les éclipses sont "symétriques" en termes de surface occultée. C'est-à-dire que la surface de l'étoile 2 cachée par l'étoile 1 (primaire) est la même que la surface de l'étoile 1 cachée par l'étoile 2 (secondaire). Cela est vrai pour des orbites circulaires et des éclipses totales ou annulaires.

Donnée(s)

Les chiffres d'entrée sont les flux normalisés calculés à la question précédente.

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Flux normalisé primaire | \(F_{\text{p}}\) | 0.240 |

| Flux normalisé secondaire | \(F_{\text{s}}\) | 0.871 |

Astuces

Avant le calcul, notez que la chute de flux primaire (\(1-0.24=0.76\)) est bien plus grande que la secondaire (\(1-0.87=0.13\)). Le rapport sera donc un nombre significativement supérieur à 1, confirmant une grande différence de température.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre les deux configurations d'éclipse. La perte de flux \(1-F_p\) est causée par l'occultation de l'étoile 2 (la plus chaude), tandis que la perte \(1-F_s\) est due à l'occultation de l'étoile 1 (la plus froide).

Configuration des Éclipses

Calcul(s)

Calcul du rapport des brillances de surface

Schéma (Après les calculs)

Ce diagramme à barres représente visuellement le résultat : la brillance de surface de l'étoile 2 est presque 6 fois supérieure à celle de l'étoile 1.

Rapport des Brillances de Surface

Réflexions

Un rapport de brillance de près de 6 est considérable. Cela signifie que chaque mètre carré de la surface de l'étoile 2 émet presque 6 fois plus d'énergie que chaque mètre carré de l'étoile 1. L'étoile 2 est donc intrinsèquement beaucoup plus "brillante" et donc plus chaude.

Points de vigilance

L'erreur classique est d'inverser le rapport (calculer \((1-F_{\text{s}})/(1-F_{\text{p}})\)). Rappelez-vous toujours de mettre la plus grande chute de flux (éclipse primaire) au numérateur pour obtenir le rapport de la plus chaude sur la plus froide.

Points à retenir

La leçon clé est que le rapport des profondeurs des éclipses donne directement le rapport des brillances de surface des étoiles composant le système binaire.

Le saviez-vous ?

Le premier système binaire à éclipses découvert fut Algol (la "Tête du Démon") dans la constellation de Persée. Ses variations de luminosité, connues depuis l'antiquité, ne furent expliquées qu'en 1783 par John Goodricke.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Avec \(F_{\text{p}} = 0.5\) et \(F_{\text{s}} = 0.9\), quel serait le rapport \(J_{\text{2}}/J_{\text{1}}\) ?

Question 3 : Calcul du rapport des températures

Principe

Le concept physique est la loi de Stefan-Boltzmann, qui est une loi fondamentale du rayonnement du corps noir. Elle dicte que la puissance totale rayonnée par unité de surface d'un corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température thermodynamique.

Mini-Cours

Les étoiles se comportent de manière très similaire à des corps noirs parfaits. La loi de Stefan-Boltzmann (\(J=\sigma T^4\)) est donc une excellente approximation. En prenant le rapport des brillances de deux étoiles, la constante \(\sigma\) s'annule, nous laissant une relation directe entre les rapports de brillance et de température.

Remarque Pédagogique

La relation en puissance 4 est très puissante. Cela signifie qu'une petite augmentation de température entraîne une grande augmentation de la brillance. Inversement, pour obtenir le rapport de température, il faut "calmer" le rapport de brillance en prenant la racine quatrième, ce qui donnera un rapport de température beaucoup plus modeste.

Normes

La loi de Stefan-Boltzmann est une loi fondamentale de la thermodynamique et de la physique statistique, pas une norme réglementaire.

Formule(s)

Relation température-brillance

Hypothèses

L'hypothèse majeure est que les deux étoiles rayonnent comme des corps noirs parfaits. C'est une très bonne approximation pour la plupart des étoiles.

Donnée(s)

Nous n'avons besoin que du résultat de la question précédente.

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Rapport des brillances | \(J_{\text{2}}/J_{\text{1}}\) | 5.89 |

Astuces

Pour calculer \(x^{1/4}\) sur une calculatrice, vous pouvez faire \(\sqrt{\sqrt{x}}\) ou utiliser la touche \(x^y\) avec \(y=0.25\). \(\sqrt{5.89} \approx 2.43\), et \(\sqrt{2.43} \approx 1.56\). Le calcul est rapide.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre le concept de brillance de surface. Deux surfaces de même taille sont représentées. La surface de droite (étoile 2) est plus "intense", ce qui signifie une brillance (J) et donc une température (T) plus élevées.

Concept de Brillance de Surface

Calcul(s)

Calcul du rapport des températures

Schéma (Après les calculs)

Le diagramme à barres montre le rapport de température. Conformément à la relation en puissance 4, le rapport de température (~1.56) est beaucoup moins extrême que le rapport de brillance (~5.89).

Rapport des Températures Effectives

Réflexions

Ce résultat quantifie notre intuition : l'étoile 2 est environ 56% plus chaude que l'étoile 1. Si l'étoile 1 était une étoile de type solaire (T \(\approx\) 6000 K), l'étoile 2 aurait une température d'environ \(1.56 \times 6000 \approx 9360\) K, ce qui correspondrait à une étoile de type A, de couleur blanc-bleu.

Points de vigilance

Attention à ne pas utiliser la racine carrée au lieu de la racine quatrième. C'est une erreur fréquente qui surestimerait massivement le rapport des températures.

Points à retenir

La relation fondamentale à maîtriser est \(T_{\text{rap}} = J_{\text{rap}}^{1/4}\). Le rapport des températures est la racine quatrième du rapport des brillances de surface.

Le saviez-vous ?

La couleur d'une étoile est directement liée à sa température de surface. Les étoiles les plus froides sont rouges (comme Bételgeuse), puis orange, jaunes (comme le Soleil), blanches, et enfin bleues pour les plus chaudes (comme Rigel).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si le rapport des brillances \(J_{\text{2}}/J_{\text{1}}\) était de 16, quel serait le rapport des températures \(T_{\text{2}}/T_{\text{1}}\) ?

Question 4 : Calcul du rapport des rayons

Principe

Le concept ici est de relier la quantité de lumière d'une étoile à ses propriétés physiques. La luminosité totale (\(L\)) d'une étoile dépend de sa taille (sa surface, proportionnelle à \(R^2\)) et de sa brillance de surface (\(J\)). La chute de flux lors de l'éclipse totale de l'étoile 2 est simplement la lumière de cette étoile (\(L_2\)) divisée par la lumière totale du système (\(L_1+L_2\)).

Mini-Cours

La luminosité totale d'une étoile sphérique est \(L = (\text{Surface}) \times (\text{Brillance de surface}) = 4\pi R^2 \times \sigma T^4\). En utilisant les rapports, on peut simplifier l'analyse. La fraction de lumière perdue pendant l'éclipse primaire totale (\(1-F_{\text{p}}\)) est la contribution de l'étoile 2 à la lumière totale du système.

Remarque Pédagogique

C'est l'étape la plus complexe car elle combine tous les éléments. La stratégie consiste à poser l'équation de la perte de flux en fonction des luminosités, puis de substituer les luminosités par leurs expressions en fonction des rayons et des brillances de surface, avant de résoudre pour l'inconnue, le rapport des rayons \(k\).

Formule(s)

Relation de la perte de flux

Formule pour le rapport des rayons \(k\)

Hypothèses

L'hypothèse cruciale ici est que l'éclipse primaire est totale. Cela signifie que l'étoile la plus petite (qui s'avère être l'étoile 2, la plus chaude) passe entièrement derrière l'étoile la plus grande (l'étoile 1, plus froide).

Donnée(s)

Les chiffres d'entrée sont les résultats des questions précédentes.

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Flux normalisé primaire | \(F_{\text{p}}\) | 0.240 |

| Rapport des brillances | \(J_{\text{2}}/J_{\text{1}}\) | 5.89 |

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma montre la configuration d'une éclipse totale. La perte de lumière est égale à la luminosité totale de l'étoile 2 (la petite), car elle est entièrement masquée par l'étoile 1 (la grande).

Configuration d'une Éclipse Totale

Calcul(s)

Calcul du rapport des rayons \(k\)

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma final compare les tailles relatives des deux étoiles, basées sur le rapport de rayons calculé. L'étoile 2 (chaude, bleue) est visiblement plus petite que l'étoile 1 (froide, orange).

Rapport des Rayons Stellaires

Réflexions

Le rapport des rayons est inférieur à 1, ce qui confirme notre hypothèse : l'étoile 2, bien que plus chaude et plus brillante par unité de surface, est physiquement plus petite que l'étoile 1. C'est une configuration classique pour un système de type Algol, où l'étoile la moins massive (mais plus évoluée) est devenue une géante froide qui transfère de la matière à sa compagne plus petite, chaude et massive.

Points de vigilance

L'algèbre pour isoler \(k\) est une source d'erreur. Assurez-vous de bien comprendre comment on passe de la première formule à la seconde. Une autre erreur est de mal identifier quelle étoile est la plus petite ou la plus chaude, ce qui peut mener à des résultats incohérents.

Points à retenir

En combinant la profondeur des deux éclipses (qui donne \(J_{\text{2}}/J_{\text{1}}\)) et la profondeur de l'éclipse totale (qui donne la fraction de lumière de l'étoile occultée), on peut découpler les effets de la température et de la taille pour trouver le rapport des rayons.

Le saviez-vous ?

Ce qu'on appelle le "paradoxe d'Algol" vient du fait que dans ces systèmes, l'étoile la moins massive est souvent la plus évoluée (une géante ou sous-géante), alors que la théorie de l'évolution stellaire prédit que l'étoile la plus massive devrait évoluer plus vite. Ce paradoxe est résolu par le transfert de masse entre les deux étoiles, qui a inversé leurs masses relatives au cours de leur vie.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant \(F_{\text{p}} = 0.5\) et \(J_{\text{2}}/J_{\text{1}}=5\), quel serait le rapport des rayons \(k\) ?

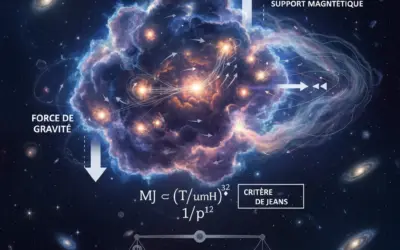

Question 5 : Effet de l'inclinaison orbitale

Principe

Jusqu'à présent, nous avons supposé une inclinaison de 90°, c'est-à-dire que nous voyons le système parfaitement par la tranche, menant à des éclipses centrales et totales. Si l'inclinaison est inférieure, les éclipses deviennent partielles.

Réflexions

Une inclinaison inférieure à 90° (mais toujours assez élevée pour produire des éclipses) a deux effets principaux :

- Profondeur des minima : Les éclipses sont partielles, une étoile ne recouvre pas complètement l'autre. La perte de lumière est donc moins importante et les minima sont moins profonds.

- Forme des minima : Au lieu d'avoir un fond plat pendant la totalité de l'éclipse, les minima deviennent en forme de "V". La luminosité commence à remonter dès que le maximum de l'éclipse est atteint.

L'analyse devient plus complexe car la fraction de surface occultée dépend précisément de l'inclinaison. Nos calculs simplifiés ne seraient plus valides et nécessiteraient un modèle géométrique plus avancé.

Comparaison d'Éclipses Totale et Partielle

Résultat Final

Outil Interactif : Simulateur de Courbe de Lumière

Utilisez les curseurs pour faire varier le rapport des rayons et le rapport des températures entre les deux étoiles. Observez comment la profondeur des éclipses primaire et secondaire change sur le graphique.

Paramètres du Système

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. L'éclipse primaire dans une courbe de lumière correspond toujours à :

2. Si deux étoiles ont la même température mais des rayons différents, comment seront les éclipses ?

3. Une augmentation de 2.5 magnitudes correspond à :

4. La loi de Stefan-Boltzmann stipule que la brillance de surface est proportionnelle à :

5. Une courbe de lumière avec un fond de minimum "en V" plutôt que plat suggère :

- Binaire à éclipses

- Un système de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre, dont le plan orbital est quasi-aligné avec notre ligne de visée, ce qui provoque des éclipses mutuelles et des variations de luminosité périodiques.

- Courbe de lumière

- Un graphique montrant la variation de la luminosité (flux ou magnitude) d'un objet céleste en fonction du temps.

- Magnitude Apparente

- Une mesure de la luminosité d'une étoile telle qu'elle est vue depuis la Terre. C'est une échelle logarithmique inversée : plus une étoile est brillante, plus sa magnitude est faible.

- Brillance de Surface (J)

- Le flux d'énergie émis par unité de surface de l'étoile. Elle dépend fortement de la température de surface de l'étoile (\(J = \sigma T^4\)).

D’autres exercices d’Astrophysique Stellaire:

0 commentaires