Ceinture d'Astéroïdes et Ceinture de Kuiper

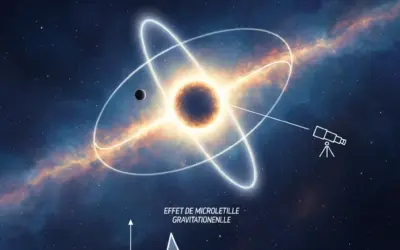

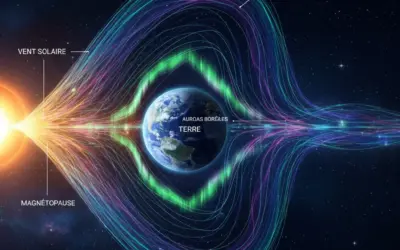

Contexte : Le Système SolaireNotre système planétaire, composé du Soleil et des objets célestes qui gravitent autour de lui (planètes, lunes, astéroïdes, comètes). et ses structures.

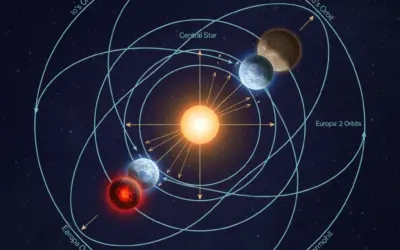

Notre Système Solaire est structuré en plusieurs régions distinctes. Les planètes rocheuses internes sont séparées des géantes gazeuses externes par la Ceinture d'AstéroïdesRégion du Système solaire située entre Mars et Jupiter, composée de millions de corps rocheux appelés astéroïdes.. Bien plus loin, au-delà de l'orbite de Neptune, se trouve la Ceinture de KuiperZone du Système solaire s'étendant au-delà de Neptune (30 à 50 UA), peuplée d'objets glacés, dont Pluton. C'est un réservoir de comètes.. Cet exercice vise à comparer les échelles de ces deux ceintures en utilisant la 3ème loi de KeplerLa loi des périodes : le carré de la période orbitale (T) d'un objet est proportionnel au cube du demi-grand axe (a) de son orbite (T² ∝ a³). pour calculer et contraster leurs périodes orbitales.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à manipuler les ordres de grandeur astronomiques et à appliquer concrètement les lois de la mécanique céleste pour comprendre la structure et la dynamique de notre Système Solaire.

Objectifs Pédagogiques

- Identifier les caractéristiques et les positions relatives des deux ceintures.

- Appliquer la 3ème loi de Kepler (version complète et simplifiée) pour calculer des périodes orbitales.

- Convertir les unités astronomiques (UA, années) en unités du Système International (m, s).

- Comparer les échelles de temps et de distance du système solaire interne et externe.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Distance C. Principale | ~ 2.2 à 3.2 UA |

| Distance C. de Kuiper | ~ 30 à 50 UA |

| Unité Astronomique (UA) | \(1.496 \times 10^{11}\) m |

| Masse Solaire (M☉) | \(1.989 \times 10^{30}\) kg |

| Constante de Gravitation (G) | \(6.674 \times 10^{-11}\) N·m²/kg² |

| Année terrestre | ~ \(3.15 \times 10^7\) s |

Schéma simplifié du Système Solaire

| Paramètre | Description | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(a_A\) | Demi-grand axe moyen (C. Principale) | 2.7 | UA |

| \(a_K\) | Demi-grand axe moyen (C. de Kuiper) | 40 | UA |

Questions à traiter

- Convertir les demi-grands axes \(a_A\) et \(a_K\) en mètres (m).

- En utilisant la 3ème loi de Kepler (formule complète), calculer la période orbitale \(T_A\) (en secondes) d'un astéroïde moyen de la ceinture principale.

- Convertir cette période \(T_A\) en années terrestres.

- En utilisant la 3ème loi de Kepler (formule simplifiée \(T^2 = a^3\)), calculer la période orbitale \(T_K\) (en années) d'un objet moyen de la ceinture de Kuiper.

- Comparer et discuter les résultats de \(T_A\) (Q3) et \(T_K\) (Q4).

Les bases sur la Mécanique Céleste

Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de la 3ème loi de Kepler, qui relie la période orbitale d'un objet à son demi-grand axe.

1. 3ème Loi de Kepler (Formule Complète)

Pour un objet de masse \(m\) orbitant autour d'un corps central de masse \(M\) (où \(m \ll M\)), la période \(T\) et le demi-grand axe \(a\) sont liés par :

\[ T^2 = \left( \frac{4\pi^2}{GM} \right) a^3 \]

Pour des calculs précis dans le Système International, on utilise \(T\) en secondes (s), \(a\) en mètres (m), \(M\) en kilogrammes (kg) et \(G\).

2. 3ème Loi de Kepler (Formule Simplifiée)

Si nous choisissons astucieusement nos unités, la formule se simplifie drastiquement. En mesurant les périodes \(T\) en années terrestres et les distances \(a\) en Unités Astronomiques (UA), la loi devient :

\[ T^2 = a^3 \]

Ceci est très utile pour des estimations rapides dans le Système Solaire.

Correction : Ceinture d'Astéroïdes et Ceinture de Kuiper

Question 1 : Convertir les demi-grands axes \(a_A\) et \(a_K\) en mètres (m).

Principe

La première étape de tout calcul de physique est de s'assurer que toutes les données sont dans des unités cohérentes. Pour utiliser la formule complète de Kepler avec \(G\), nous devons convertir les Unités Astronomiques (UA) en mètres (m), l'unité de distance du Système International (SI).

Mini-Cours

Le Système International (SI) est le standard mondial pour les mesures scientifiques, basé sur le mètre (m), le kilogramme (kg), la seconde (s), etc. La Constante de Gravitation (G) est définie dans ces unités. L'Unité Astronomique (UA) est une unité pratique définie comme la distance moyenne Terre-Soleil. Pour utiliser G, nous devons tout convertir en SI.

Remarque Pédagogique

Commencer par lister et unifier toutes ses unités est la meilleure habitude à prendre en physique. La majorité des erreurs de calcul proviennent d'une mauvaise gestion des unités (ex: mélanger des km et des m, des cm et des UA).

Normes

L'Unité Astronomique (UA) est une unité de distance non-SI mais son usage est accepté (et encouragé) par l'Union Astronomique Internationale (UAI) pour les calculs à l'échelle du système solaire. Sa valeur est fixée par convention.

Formule(s)

La relation de conversion est donnée dans l'énoncé.

Hypothèses

Nous utilisons les valeurs moyennes fournies pour \(a_A\) et \(a_K\) comme étant représentatives de l'ensemble de leur ceinture respective pour cet exercice.

Donnée(s)

Nous utilisons les valeurs de demi-grand axe moyennes fournies.

| Paramètre | Valeur | Unité |

|---|---|---|

| \(a_A\) | 2.7 | UA |

| \(a_K\) | 40 | UA |

Astuces

Pour multiplier des nombres en notation scientifique, multipliez les bases et additionnez les exposants. Ex: \((2 \times 10^3) \times (3 \times 10^2) = (2 \times 3) \times 10^{(3+2)} = 6 \times 10^5\).

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation simple des échelles de distance.

Échelles de distance relatives (non linéaire)

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de \(a_A\) en mètres

Étape 2 : Calcul de \(a_K\) en mètres

Schéma (Après les calculs)

Non applicable. Les résultats sont les valeurs calculées.

Réflexions

Les résultats sont \( \approx 404\) milliards de mètres pour la ceinture d'astéroïdes et \( \approx 5984\) milliards de mètres (ou 6 billions de km) pour la ceinture de Kuiper. Ces grands nombres confirment que le mètre n'est pas une unité pratique, justifiant l'usage de l'UA.

Points de vigilance

Attention à la manipulation des puissances de 10 lors de la multiplication. Une erreur ici se répercutera (au cube !) dans les calculs suivants.

Points à retenir

- L'étape de conversion des unités en SI (mètres, kg, secondes) est fondamentale avant d'utiliser des constantes physiques comme G.

- La valeur de 1 UA est \( \approx 1.496 \times 10^{11} \text{ m}\).

Le saviez-vous ?

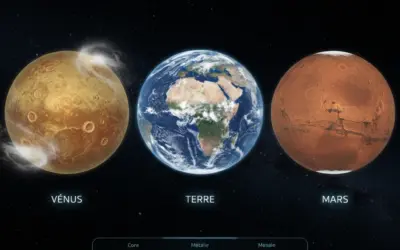

La première mesure précise de l'UA a été réalisée lors du transit de Vénus en 1761 et 1769. En observant le passage de Vénus devant le Soleil depuis différents points de la Terre, les astronomes ont pu calculer la distance Terre-Vénus par triangulation, et en déduire l'UA.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle est la distance de Jupiter (\(a_J = 5.2\) UA) en mètres ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Conversion d'unités (UA vers m).

- Valeur à retenir : \(1 \text{ UA} \approx 1.5 \times 10^{11} \text{ m}\).

Question 2 : Calculer la période orbitale \(T_A\) (en secondes)

Principe

Nous appliquons la 3ème loi de Kepler dans le SI pour trouver la période \(T_A\) (en secondes) à partir du demi-grand axe \(a_A\) (en mètres) et des constantes physiques \(G\) et \(M_{\text{solaire}}\).

Mini-Cours

La formule complète de Kepler \(T^2 = (4\pi^2/GM)a^3\) est la forme la plus fondamentale. Elle est universelle et fonctionne pour n'importe quel système à deux corps (ex: exoplanète autour de son étoile, Lune autour de la Terre), à condition d'utiliser les unités du Système International (secondes, mètres, kilogrammes) et la masse correcte \(M\) du corps central.

Remarque Pédagogique

C'est un "bon" exercice de faire le calcul complet au moins une fois pour apprécier la puissance de la formule simplifiée \(T^2=a^3\) (vue à la Q4). Cela montre aussi comment les constantes fondamentales \(G\) et \(M_{\text{solaire}}\) dictent la dynamique de notre système solaire.

Normes

Les valeurs de \(G\) et \(M_{\text{solaire}}\) sont des constantes standards approuvées par l'Union Astronomique Internationale (UAI). Le produit \(GM\), appelé le paramètre gravitationnel standard (\(\mu\)), est souvent connu avec une précision encore plus grande que \(G\) ou \(M\) séparément.

Formule(s)

Nous isolons T dans la formule complète :

Hypothèses

Pour appliquer cette formule, nous posons les hypothèses suivantes :

- La masse de l'astéroïde est négligeable par rapport à la masse du Soleil (\(m \ll M_{\text{solaire}}\)).

- L'orbite est considérée comme circulaire (le demi-grand axe \(a\) est égal au rayon).

- Le Soleil est le seul corps attracteur (on néglige l'influence de Jupiter, etc.).

Donnée(s)

Nous avons besoin des constantes et du résultat de la Q1.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(a_A\) | \(a_A\) | \(4.039 \times 10^{11}\) | m |

| Constante Gravitationnelle | G | \(6.674 \times 10^{-11}\) | N·m²/kg² |

| Masse Solaire | \(M_{\text{solaire}}\) | \(1.989 \times 10^{30}\) | kg |

Astuces

Pour éviter les erreurs, calculez d'abord les termes \(a_A^3\) et \((GM_{\text{solaire}})\) séparément avant de les combiner.

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation de l'orbite moyenne de la ceinture principale (\(a_A\)) par rapport à la Terre (\(1\) UA).

Orbite de la Ceinture Principale

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de \(a_A^3\)

Étape 2 : Calcul du paramètre gravitationnel \(GM_{\text{solaire}}\)

Étape 3 : Calcul de \(T_A^2\)

Étape 4 : Calcul de \(T_A\)

Schéma (Après les calculs)

Non applicable pour ce calcul. Le résultat est une valeur de temps (une période), pas une distribution spatiale ou un diagramme d'efforts. Le schéma pertinent reste celui de l'orbite (avant calcul).

Réflexions

Le résultat est \(140,000,000\) (140 millions) de secondes. C'est un nombre très grand, difficile à appréhender mentalement. Cela montre que la seconde n'est pas une unité pratique pour les périodes orbitales planétaires, ce qui justifie la question suivante de conversion en années.

Points de vigilance

La plus grande source d'erreur est la gestion des exposants. \((10^{11})^3 = 10^{33}\) (et non \(10^{14}\)). De même, lors de la division : \(10^{36} / 10^{20} = 10^{16}\). Une erreur d'un facteur 10 sur \(GM\) (ex: \(10^{19}\) au lieu de \(10^{20}\)) changera le résultat final par un facteur \(\sqrt{10}\) (\( \approx 3.16\)) !

Points à retenir

- La formule SI de Kepler \(T = \sqrt{(4\pi^2 a^3) / (GM)}\) est fondamentale.

- Le paramètre \(GM_{\text{solaire}}\) (\(\approx 1.327 \times 10^{20} \text{ m}^3\text{/s}^2\)) est la "force motrice" du système.

Le saviez-vous ?

Le paramètre gravitationnel \( \mu = GM \) est déterminé expérimentalement en observant les orbites. C'est souvent la valeur \(\mu\) qui est connue avec le plus de précision, plus que \(G\) ou \(M\) individuellement !

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant la même méthode, calculez la période de Mars (\(a_M = 2.274 \times 10^{11}\) m) en secondes.

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : Application de la 3ème loi de Kepler en unités SI.

- Formule : \(T_A = \sqrt{(4\pi^2 a_A^3) / (GM_{\text{solaire}})}\).

- Point de Vigilance : Gestion des puissances de 10.

Question 3 : Convertir cette période \(T_A\) en années terrestres.

Principe

Le résultat \(1.40 \times 10^8\) secondes (de la Q2) est difficile à interpréter. Pour avoir un meilleur "ressenti" de cette durée, nous la convertissons en années terrestres, une unité qui nous est familière.

Mini-Cours

Une "année" est le temps que met la Terre pour faire une orbite. En astronomie, pour les conversions, on utilise souvent l'année Julienne, qui est définie comme valant exactement 365.25 jours. La valeur en secondes est donc : \(365.25 \text{ j} \times 24 \text{ h/j} \times 3600 \text{ s/h} = 31,557,600 \text{ s}\), souvent arrondi à \(3.15 \times 10^7 \text{ s}\) pour les calculs d'ordre de grandeur.

Remarque Pédagogique

Cette étape est cruciale pour l'analyse. Comparer \(1.4 \times 10^8\) s à \(2.5 \times 10^9\) s (Q4 en sec) est moins intuitif que de comparer 4.4 ans à 253 ans (Q5).

Normes

L'UAI (Union Astronomique Internationale) définit l'année Julienne comme l'unité standard pour de nombreuses échelles de temps astronomiques, précisément parce qu'elle a une longueur fixe.

Formule(s)

Conversion par division :

Hypothèses

Nous utilisons la valeur de conversion fournie dans l'énoncé (\(1 \text{ an} \approx 3.15 \times 10^7 \text{ s}\)) comme étant suffisamment précise pour cet exercice.

Donnée(s)

| Paramètre | Valeur | Unité |

|---|---|---|

| \(T_A\) (de Q2) | \(1.40 \times 10^8\) | s |

| 1 Année | \(3.15 \times 10^7\) | s |

Astuces

Vérification d'ordre de grandeur : vous divisez \( \approx 1.4 \times 10^8 \) par \( \approx 3.15 \times 10^7 \). L'ordre de grandeur est \( 10^8 / 10^7 = 10^1 = 10 \). Le calcul des bases est \( 1.4 / 3.15 \approx 0.44 \). Le résultat final doit donc être autour de \( 0.44 \times 10 = 4.4 \). Cela confirme que notre réponse de 4.44 ans est plausible.

Schéma (Avant les calculs)

Cette question est une pure conversion d'unités (secondes en années). Il n'y a pas de nouvelle physique ou de géométrie à visualiser, donc un schéma n'est pas nécessaire pour comprendre le calcul.

Calcul(s)

Calcul de \(T_A\) en années

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une valeur de temps (4.44 ans). Il n'y a pas de diagramme ou de représentation visuelle qui s'applique à ce résultat seul.

Réflexions

Un astéroïde moyen met environ 4 ans et demi pour faire le tour du Soleil. C'est une durée tout à fait comparable à la période de Jupiter (environ 12 ans) ou Mars (environ 1.9 ans), ce qui est logique vu sa position. Le résultat est maintenant beaucoup plus facile à interpréter que "140 millions de secondes".

Points de vigilance

Assurez-vous de diviser \(T_A\) par le nombre de secondes dans une année, et non l'inverse. Si vous obtenez un résultat très petit (ex: \(10^{-16}\)), vous avez probablement inversé la fraction.

Points à retenir

- Le nombre de secondes dans une année est une constante de conversion essentielle : \( \approx 3.15 \times 10^7\) s.

Le saviez-vous ?

Il existe plusieurs définitions de "l'année" ! L'année *tropicale* (sur laquelle est basée notre calendrier) est le temps entre deux équinoxes de printemps. L'année *sidérale* (temps pour revenir à la même position par rapport aux étoiles) est légèrement plus longue. L'année *Julienne* est une moyenne fixe.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Convertissez la période de Mars (calculée à \(5.917 \times 10^7\) s) en années.

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 3 :

- Concept Clé : Conversion d'unités (secondes vers années).

- Valeur : \(1 \text{ an} \approx 3.15 \times 10^7 \text{ s}\).

- Résultat : \(T_A \approx 4.44\) ans.

Question 4 : Calculer la période orbitale \(T_K\) (en années) avec la formule simplifiée.

Principe

Nous allons maintenant utiliser la "magie" des unités astronomiques. En utilisant la formule simplifiée \(T^2 = a^3\), nous pouvons trouver la période \(T_K\) (en années) directement à partir de \(a_K\) (en UA), sans avoir besoin de \(G\) ou \(M\).

Mini-Cours

La formule \(T^2 = a^3\) n'est pas une coïncidence. Elle est le résultat de la formule complète \(T^2 = (4\pi^2/GM)a^3\) dans laquelle on a inséré les valeurs pour la Terre : \(T = 1\) an et \(a = 1\) UA. Cela donne \(1^2 = (4\pi^2/GM) \times 1^3\), ce qui signifie que la constante \((4\pi^2/GM)\) vaut 1, *à condition* d'utiliser ces unités (années et UA).

Remarque Pédagogique

C'est la méthode la plus rapide et la plus courante pour les calculs "de coin de table" en planétologie du système solaire. Toujours vérifier que \(T\) est en années et \(a\) en UA.

Normes

Cette relation est la définition même de la 3ème loi de Kepler telle qu'il l'a publiée. Il a constaté cette proportionnalité (\(T^2 \propto a^3\)) bien avant que Newton n'explique *pourquoi* avec \(G\) et \(M\).

Formule(s)

Hypothèses

Pour utiliser cette formule, les hypothèses sont implicites :

- La période \(T_K\) sera calculée en années terrestres.

- Le demi-grand axe \(a_K\) doit être en Unités Astronomiques (UA).

- L'orbite est autour du Soleil (car les unités sont basées sur le système Terre-Soleil).

Donnée(s)

| Paramètre | Valeur | Unité |

|---|---|---|

| \(a_K\) | 40 | UA |

Astuces

Calculer \(a^{1.5}\) peut se faire de deux façons : \( (a^{3}) \) puis prendre la racine carrée, ou \( (\sqrt{a}) \) puis mettre au cube. Pour 40, il est plus simple de faire \(40^3 = 64000\) puis \(\sqrt{64000}\).

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation de l'orbite moyenne de la ceinture de Kuiper (\(a_K\)) par rapport à la Terre (\(1\) UA).

Orbite de la Ceinture de Kuiper

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de \(a_K^3\)

Étape 2 : Calcul de \(T_K\)

Schéma (Après les calculs)

Tout comme pour la Q3, le résultat est une valeur de temps (\( \approx 253\) ans) et n'a pas de représentation schématique propre, autre que de savoir que l'orbite est très grande.

Réflexions

Notez la puissance de cette méthode : un calcul simple (que l'on peut presque faire de tête) nous donne un résultat qui aurait nécessité de manipuler des puissances de 10 complexes (\(a_K^3 \approx (6 \times 10^{12})^3 = 2.16 \times 10^{38}\) !) avec la formule complète.

Points de vigilance

Ne jamais utiliser la formule \(T^2 = a^3\) si les unités ne sont pas années et UA. Si vous mélangez (ex: T en secondes et a en UA), le résultat sera complètement faux.

Points à retenir

- La formule \(T^2 = a^3\) (avec T en années, a en UA) est l'outil le plus rapide pour estimer les périodes dans le Système Solaire.

Le saviez-vous ?

C'est en partie grâce à cette loi que les astronomes ont cherché "Pluton". Après avoir découvert Neptune, des irrégularités dans son orbite laissaient penser qu'un autre corps (la "Planète X") la perturbait. En estimant sa distance, ils pouvaient estimer sa période, aidant à cibler les recherches.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Pour vérifier, utilisez la formule simplifiée \(T^2 = a^3\) pour recalculer la période de la ceinture d'astéroïdes (\(a_A = 2.7\) UA). Le résultat doit correspondre à la Q3.

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 4 :

- Concept Clé : Application de la 3ème loi de Kepler simplifiée.

- Formule : \(T^2 = a^3\) (T en années, a en UA).

- Résultat : \(T_K \approx 253\) ans.

Question 5 : Comparer et discuter les résultats de \(T_A\) et \(T_K\).

Principe

Cette dernière étape est une analyse critique des chiffres obtenus. Nous mettons en perspective les deux échelles de temps pour comprendre la structure du Système Solaire.

Mini-Cours

Les échelles du Système Solaire sont difficiles à saisir. Le S.S. interne (Mercure à Mars) est petit et rapide (périodes en mois ou années). Le S.S. externe (Jupiter à Neptune et au-delà) est immense et lent (périodes en décennies ou siècles). Les ceintures d'astéroïdes et de Kuiper marquent parfaitement ces deux régimes.

Remarque Pédagogique

La physique ne s'arrête pas au calcul. L'étape la plus importante est l'interprétation : "Qu'est-ce que ce chiffre signifie ?". Ici, il signifie que le S.S. externe est incroyablement vaste et que les objets y "rampent" comparativement à nous.

Normes

Non applicable pour une discussion.

Formule(s)

Calcul d'un simple rapport pour la comparaison.

Hypothèses

Nous supposons que nos valeurs moyennes (\(a_A=2.7\) UA, \(a_K=40\) UA) sont représentatives de leurs ceintures respectives pour cette comparaison.

Donnée(s)

| Objet | Période Orbitale |

|---|---|

| Ceinture Principale (\(T_A\)) | ~ 4.44 ans |

| Ceinture de Kuiper (\(T_K\)) | ~ 253 ans |

Astuces

Pour ce genre de comparaison, l'utilisation d'un rapport (\(T_K / T_A\)) est plus parlante qu'une simple soustraction. Cela montre un facteur multiplicatif et donne une meilleure idée de l'échelle.

Schéma (Avant les calculs)

Pas de schéma spécifique pour ce calcul, car il s'agit d'une simple division de deux résultats numériques déjà obtenus. Le schéma de l'énoncé illustre déjà visuellement la différence de taille des orbites.

Calcul(s)

Rapport des périodes

Réflexions

La période orbitale d'un objet de la ceinture de Kuiper est près de 57 fois plus longue que celle d'un astéroïde de la ceinture principale. Un objet de Kuiper n'a donc pas encore fait une seule orbite complète depuis la déclaration d'indépendance des États-Unis (1776), alors qu'un astéroïde en aurait fait 57 !

Cette différence est due à deux facteurs combinés :

Points de vigilance

Ne supposez pas qu'une relation est linéaire. La distance \(a\) est multipliée par \(\approx 15\) (40 / 2.7), mais la période \(T\) est multipliée par \(\approx 57\). C'est la puissance \(3/2\) qui est en jeu. Vérifions : \( (a_K / a_A)^{1.5} = (40 / 2.7)^{1.5} \approx (14.81)^{1.5} \approx 57.14 \). Notre rapport de 56.98 est correct ! La physique est cohérente.

Points à retenir

- La 3ème loi de Kepler (\(T^2 \propto a^3\)) implique que les périodes orbitales augmentent de façon non-linéaire (puissance 1.5) avec la distance.

- Le Système Solaire externe fonctionne sur des échelles de temps radicalement différentes (siècles) de celles du Système Solaire interne (années).

- Vérifier ses calculs avec deux méthodes différentes (SI vs UA simplifiée) est le meilleur moyen de valider un résultat.

Le saviez-vous ?

La Ceinture de Kuiper n'a été théorisée que dans les années 1950 (par Gerard Kuiper) et sa première découverte confirmée (hors Pluton) n'a eu lieu qu'en 1992. C'est une branche très recente de l'astronomie !

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez le rapport des demi-grands axes (\(a_K / a_A\)). Mettez ce rapport à la puissance 1.5. Le résultat doit être égal au rapport des périodes (\(\approx 57\)).

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 5 :

Outil Interactif : Calculateur de Période Orbitale

Utilisez le curseur pour faire varier le demi-grand axe (en UA) et voir comment la période orbitale (en années) évolue, conformément à la loi \(T^2 = a^3\).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce que l'Unité Astronomique (UA) ?

2. Selon la loi \(T^2 \propto a^3\), si on double le demi-grand axe 'a' (multiplié par 2), la période 'T' est...

3. Où se situe la Ceinture d'Astéroïdes principale ?

4. La Ceinture de Kuiper est...

5. Un objet à 1 UA du Soleil (la Terre) a une période de 1 an. Un objet à 4 UA aurait une période de...

Glossaire

- Unité Astronomique (UA)

- Une unité de distance pratique en astronomie, représentant la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. \(1 \text{ UA} \approx 150\) millions de kilomètres (\(1.496 \times 10^{11} \text{ m}\)).

- Loi de Kepler (3ème)

- Aussi appelée loi des périodes. Elle stipule que le carré de la période orbitale (\(T\)) d'un objet est proportionnel au cube de son demi-grand axe (\(a\)). Formellement : \(T^2 \propto a^3\).

- Ceinture d'Astéroïdes (Principale)

- Une région du Système solaire située entre les orbites de Mars et Jupiter, où se concentre la majorité des astéroïdes. Son demi-grand axe moyen est d'environ 2.7 UA.

- Ceinture de Kuiper

- Une vaste région en forme d'anneau au-delà de l'orbite de Neptune (s'étendant de 30 à 50 UA), peuplée de milliers d'objets glacés (KBOs), dont la planète naine Pluton. C'est un réservoir majeur de comètes à courte période.

- Période Orbitale (T)

- Le temps nécessaire à un objet pour effectuer une révolution complète autour d'un autre objet (par exemple, un an pour la Terre autour du Soleil).

D’autres exercices de Planétologie:

0 commentaires