Analyse de l'atmosphère de Spectros-1b

Contexte : L'étude des ExoplanètesUne exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète située en dehors de notre Système solaire..

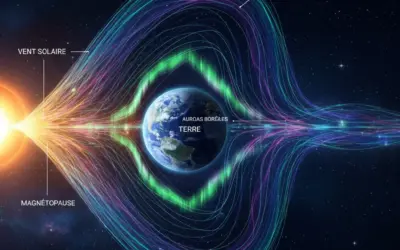

La spectroscopie de transitMéthode d'analyse qui étudie la lumière d'une étoile filtrée par l'atmosphère d'une exoplanète lorsque celle-ci passe devant l'étoile. est l'une des techniques les plus puissantes pour sonder la composition chimique et la structure des atmosphères des planètes en dehors de notre système solaire. Lorsqu'une planète passe devant son étoile (un transit), son atmosphère absorbe une partie de la lumière de l'étoile à des longueurs d'onde spécifiques, révélant la présence de certaines molécules (comme l'eau, le méthane, etc.).

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à utiliser les données d'un transit pour calculer les propriétés fondamentales d'une atmosphère exoplanétaire, notamment sa hauteur d'échelleDistance verticale sur laquelle la pression ou la densité de l'atmosphère diminue d'un facteur 1/e (environ 37%). C'est un indicateur de "l'épaisseur" de l'atmosphère., et à interpréter ce que cela signifie pour la composition planétaire.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et calculer la profondeur d'un transit planétaire.

- Définir et calculer la hauteur d'échelle (\(H\)) d'une atmosphère.

- Relier la variation de la profondeur de transit à la présence d'une atmosphère.

- Estimer l'épaisseur atmosphérique effective observée.

- Interpréter un spectre de transmission simple.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Étoile Hôte | Spectros-1 (Type G, similaire au Soleil) |

| Exoplanète | Spectros-1b |

| Rayon de l'étoile (\(R_s\)) | \(1.0 \, R_{\text{soleil}}\) (\(R_{\text{soleil}} \approx 6.96 \times 10^8\) m) |

| Rayon de la planète (\(R_p\)) à \(\lambda_0\) | \(1.2 \, R_{\text{Jupiter}}\) (\(R_{\text{Jupiter}} \approx 6.99 \times 10^7\) m) |

| Gravité de surface (\(g_p\)) | \(24.79\) m/s² (similaire à Jupiter) |

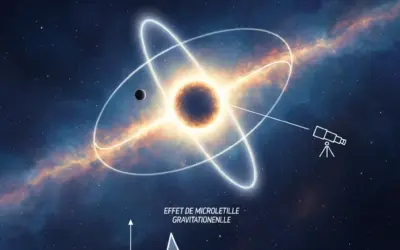

Schéma d'un Transit Exoplanétaire

| Paramètre | Description ou Formule | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(T_{\text{atm}}\) | Température d'équilibre de l'atmosphère | 1200 | K (Kelvin) |

| \(\mu\) | Masse moléculaire moyenne (atm. dominée H₂/He) | 2.2 | amu (u.m.a) |

| \(\delta_1\) | Profondeur de transit à \(\lambda_1 = 1.4 \, \mu m\) (bande d'eau) | 1.480 | % |

| \(k_B\) | Constante de Boltzmann | \(1.38 \times 10^{-23}\) | J/K |

| \(m_p\) | Masse du proton (approx. 1 amu) | \(1.67 \times 10^{-27}\) | kg |

Questions à traiter

- Calculer la profondeur de transit de référence (\(\delta_0\)) en pourcentage (%), en utilisant \(R_s\) et \(R_p\) à la longueur d'onde de référence \(\lambda_0\).

- Définir la hauteur d'échelle (\(H\)). Quelle est sa formule ?

- Calculer la hauteur d'échelle (\(H\)) pour Spectros-1b, en kilomètres (km).

- En utilisant la profondeur de transit observée \(\delta_1 = 1.480\%\), calculer le rayon planétaire *apparent* \(R_p(\lambda_1)\) à cette longueur d'onde. Exprimez-le en rayons de Jupiter (\(R_J\)).

- Calculer l'épaisseur atmosphérique "visible" \(\Delta R_p = R_p(\lambda_1) - R_p(\lambda_0)\) en km. Comparez cette épaisseur à la hauteur d'échelle \(H\) (c-à-d, calculez \(\Delta R_p / H\)). Que cela implique-t-il ?

Les bases de la Spectroscopie de Transit

Pour sonder une atmosphère, nous mesurons la très faible diminution de lumière lorsque la planète passe devant son étoile. Cette technique repose sur deux concepts clés.

1. Profondeur de Transit (\(\delta\))

La profondeur de transit est la fraction de la lumière de l'étoile qui est bloquée par la planète. Elle est simplement égale au rapport des surfaces du disque de la planète et du disque de l'étoile.

\[ \delta = \frac{\text{Surface de la planète}}{\text{Surface de l'étoile}} = \frac{\pi R_p^2}{\pi R_s^2} = \left( \frac{R_p}{R_s} \right)^2 \]

Où \(R_p\) est le rayon de la planète et \(R_s\) est le rayon de l'étoile.

2. Hauteur d'Échelle (\(H\))

La hauteur d'échelle est le concept le plus important pour comprendre "l'épaisseur" d'une atmosphère. C'est la distance verticale sur laquelle la pression (ou la densité) de l'atmosphère chute d'un facteur \(e \approx 2.718\). Une atmosphère "gonflée" (chaude, légère) a un grand \(H\), tandis qu'une atmosphère "compacte" (froide, lourde) a un petit \(H\).

\[ H = \frac{k_B T}{\mu g_p} \]

Où \(k_B\) est la constante de Boltzmann, \(T\) la température, \(\mu\) la masse moléculaire moyenne, et \(g_p\) la gravité de la planète.

Correction : Analyse de l'atmosphère de Spectros-1b

Question 1 : Calculer la profondeur de transit de référence (\(\delta_0\))

Principe

La profondeur de transit "de référence" (\(\delta_0\)) est la mesure de la baisse de lumière causée par le corps opaque de la planète (son rayon "solide" ou le bas de son atmosphère). On la calcule en utilisant le rapport des surfaces, comme vu dans le mini-cours.

Mini-Cours

La formule fondamentale est le rapport des rayons au carré : \(\delta = (R_p / R_s)^2\). Nous utiliserons les valeurs de référence pour \(R_p\) et \(R_s\).

Remarque Pédagogique

Cette valeur \(\delta_0\) sert de "plancher". Si nous mesurons une profondeur de transit plus grande à d'autres longueurs d'onde, cela signifie que quelque chose (l'atmosphère) rend la planète "plus grande" à ces longueurs d'onde.

Normes

Il ne s'agit pas de normes de construction, mais des principes fondamentaux de l'optique géométrique et de la physique.

Formule(s)

Nous avons besoin de la formule de la profondeur de transit :

Hypothèses

Nous supposons que l'étoile émet uniformément et que les rayons donnés sont précis. Nous supposons aussi que le rayon \(R_p\) à \(\lambda_0\) représente le "corps" opaque de la planète.

- L'orbite est vue parfaitement par la tranche.

- L'étoile n'a pas de taches stellaires significatives.

Donnée(s)

Nous devons convertir les rayons en une unité commune (mètres) pour le calcul. Les valeurs de base sont tirées de la "Fiche Technique" et du tableau de données.

| Paramètre | Symbole | Valeur (Source) | Conversion (m) |

|---|---|---|---|

| Rayon Étoile | \(R_s\) | \(1.0 \, R_{\text{soleil}}\) (Fiche Technique) | \(1.0 \times (6.96 \times 10^8 \text{ m}) = 6.96 \times 10^8 \text{ m}\) |

| Rayon Planète | \(R_p(\lambda_0)\) | \(1.2 \, R_{\text{Jupiter}}\) (Fiche Technique) | \(1.2 \times (6.99 \times 10^7 \text{ m}) = 8.388 \times 10^7 \text{ m}\) |

Astuces

Puisque \(\delta\) est un rapport, vous pouvez aussi calculer le rapport \(R_p/R_s\) en utilisant les unités \(R_J\) et \(R_{\text{soleil}}\) directement, à condition de connaître le rapport \(R_J / R_{\text{soleil}} \approx 0.1\). Mais la conversion en mètres est plus sûre.

Calcul(s)

Nous allons d'abord calculer le rapport, puis le mettre au carré.

Étape 1 : Calcul du rapport des rayons

On utilise les valeurs converties en mètres des rayons de la planète et de l'étoile (voir table "Donnée(s)" ci-dessus).

Étape 2 : Calcul de la profondeur de transit \(\delta_0\)

On met au carré le rapport des rayons (qui est un nombre sans dimension) obtenu à l'étape 1.

Étape 3 : Conversion en pourcentage

On multiplie la fraction obtenue à l'étape 2 par 100 pour l'exprimer en pourcentage.

Schéma (Après les calculs)

Le résultat \(\delta_0\) correspond à la profondeur de la courbe de lumièreGraphique montrant la luminosité d'un objet (comme une étoile) en fonction du temps. Un transit provoque une baisse temporaire de cette luminosité. pendant le transit.

Courbe de Lumière de Référence

Réflexions

Une profondeur de 1.452% est typique pour une "Jupiter chaude" transitant devant une étoile de type solaire. C'est cette baisse de luminosité que nos télescopes doivent mesurer avec précision.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'oublier de mettre le rapport des rayons au carré. \(\delta = (R_p/R_s)^2\), et non \(\delta = R_p/R_s\). Une autre erreur est de mal convertir les unités (ex: \(R_{\text{soleil}}\) vs \(R_{\text{Jupiter}}\)).

Points à retenir

- La profondeur de transit \(\delta\) est le rapport des surfaces : \((R_p/R_s)^2\).

- Cette valeur \(\delta_0\) est notre "point zéro" pour l'analyse atmosphérique.

Le saviez-vous ?

La première détection d'une atmosphère exoplanétaire a été réalisée en 2001 sur HD 209458 b (surnommée Osiris) en utilisant précisément cette technique. Les astronomes ont détecté la présence de sodium, qui absorbait la lumière de l'étoile et rendait la planète "plus grande" à la longueur d'onde du sodium.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions. Voici une liste des interrogations les plus fréquentes pour cette étape, avec des réponses claires pour lever tous les doutes.

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait la profondeur de transit (en %) si le *rayon de la planète* (\(R_p\)) était le double (soit \(2.4 \, R_J\)), mais que le rayon de l'étoile restait le même ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Profondeur de transit (rapport des surfaces).

- Formule Essentielle : \(\delta_0 = (R_p / R_s)^2\).

- Résultat : \(\delta_0 \approx 1.452 \%\).

Question 2 : Définir la hauteur d'échelle (\(H\)) et sa formule

Principe

La hauteur d'échelle (\(H\)) est un concept fondamental en physique atmosphérique. Elle représente "l'épaisseur" caractéristique de l'atmosphère. Si l'atmosphère avait une densité uniforme, \(H\) serait sa hauteur totale. En réalité, c'est la distance sur laquelle la pression ou la densité chute d'un facteur \(e \approx 2.718\).

Mini-Cours

La hauteur d'échelle est le résultat de l'équilibre entre l'énergie thermique (la température \(T\), qui "gonfle" l'atmosphère) et l'attraction gravitationnelle (\(g_p\)) et le poids des molécules (\(\mu\)), qui la "compriment".

Formule(s)

La formule de la hauteur d'échelle (en supposant une atmosphère isotherme) est :

Où :

- \(k_B\) = Constante de Boltzmann (\(1.38 \times 10^{-23}\) J/K)

- \(T\) = Température de l'atmosphère (en Kelvin)

- \(\mu\) = Masse moléculaire moyenne (en kg)

- \(g_p\) = Accélération de la gravité à la surface (en m/s²)

Points de vigilance

L'unité de \(\mu\) est cruciale ! La formule requiert la masse en kilogrammes (kg). L'énoncé la donne en unités de masse atomique (amu). Il faut convertir : \(\mu \text{ (kg)} = \mu \text{ (amu)} \times m_p\), où \(m_p \approx 1.67 \times 10^{-27}\) kg.

Réflexions

Cette formule nous dit que les atmosphères sont "gonflées" (grand \(H\)) si elles sont chaudes (grand \(T\)) ou composées de molécules légères (petit \(\mu\), ex: Hydrogène H₂). C'est pourquoi les "Jupiters chaudes" ont des atmosphères très étendues et faciles à étudier.

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez la hauteur d'échelle (en km) pour une planète test avec \(T = 1000\) K, \(\mu = 2.2\) amu, et \(g_p = 10\) m/s².

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : Hauteur d'échelle (\(H\)) = épaisseur caractéristique de l'atmosphère.

- Formule Essentielle : \(H = k_B T / (\mu g_p)\).

- Point de Vigilance : Convertir \(\mu\) (amu) en kg.

Question 3 : Calculer la hauteur d'échelle (\(H\)) pour Spectros-1b

Principe

Nous appliquons maintenant la formule de la hauteur d'échelle, définie à la question 2, en utilisant les données spécifiques de Spectros-1b fournies dans l'énoncé.

Mini-Cours

La formule \(H = k_B T / (\mu g_p)\) nécessite que toutes les unités soient dans le Système International (SI) pour obtenir un résultat en mètres : \(T\) en Kelvin (K), \(k_B\) en J/K, \(g_p\) en m/s², et \(\mu\) en kg.

Remarque Pédagogique

Ce calcul est fondamental. La valeur de \(H\) est la "règle" naturelle de l'atmosphère. Toute variation de taille que nous mesurons (comme \(\Delta R_p\) à la Q5) sera comparée à cette valeur pour en déterminer l'importance.

Normes

Nous utilisons les valeurs standards des constantes physiques : \(k_B = 1.38 \times 10^{-23}\) J/K et la conversion d'unité de masse atomique \(m_p \approx 1.67 \times 10^{-27}\) kg.

Formule(s)

Conversion de la masse moléculaire

Calcul de la hauteur d'échelle

Donnée(s)

Nous rassemblons toutes les constantes et variables dans le Système International (unités SI). Les valeurs proviennent des tableaux de l'énoncé.

| Paramètre | Symbole | Valeur (Source) | Unité SI |

|---|---|---|---|

| Const. Boltzmann | \(k_B\) | \(1.38 \times 10^{-23}\) (Tableau Données) | J/K |

| Température | \(T\) | 1200 (Tableau Données) | K |

| Gravité | \(g_p\) | 24.79 (Fiche Technique) | m/s² |

| Masse moyenne | \(\mu\) (amu) | 2.2 (Tableau Données) | amu |

| Masse proton | \(m_p\) | \(1.67 \times 10^{-27}\) (Tableau Données) | kg/amu |

Astuces

Pour vérifier les unités : \(H = \frac{J/K \times K}{kg \times m/s^2} = \frac{J}{N} = \frac{N \cdot m}{N} = m\). Le calcul donne bien un résultat en mètres. C'est une excellente façon de s'assurer que la formule est correcte.

Calcul(s)

Nous devons d'abord convertir \(\mu\), puis tout insérer dans la formule.

Étape 1 : Conversion de la masse moléculaire \(\mu\) en kg

La masse \(\mu\) doit être en kg. On multiplie la valeur en amu (du tableau) par la masse d'un proton (du tableau).

Étape 2 : Calcul de \(H\) en mètres

On insère toutes les valeurs (en unités SI) dans la formule. On calcule d'abord le numérateur (\(k_B \times T\)) et le dénominateur (\(\mu_{\text{(kg)}} \times g_p\)).

Étape 3 : Conversion en kilomètres

On divise le résultat en mètres par 1000 pour l'obtenir en kilomètres.

Réflexions

Une hauteur d'échelle de 181.8 km est très grande ! À titre de comparaison, la hauteur d'échelle de l'atmosphère terrestre n'est que d'environ 8.5 km. Cela confirme que l'atmosphère de Spectros-1b est extrêmement "gonflée" et étendue (car très chaude et très légère), ce qui la rend idéale pour la spectroscopie de transit.

Points de vigilance

Encore une fois, la conversion de \(\mu\) (amu en kg) est le piège principal. Si vous oubliez de convertir, votre résultat sera faux d'un facteur \(10^{27}\) ! Vérifiez toujours la cohérence de vos unités avant de diviser.

Points à retenir

- La hauteur d'échelle dépend de \(T\) (directement) et de \(\mu\) et \(g_p\) (inversement).

- Les atmosphères de "Jupiters chaudes" (T élevée, μ faible) sont très étendues.

Le saviez-vous ?

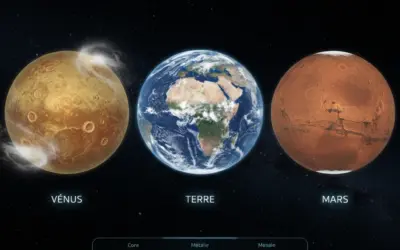

Sur Mars, l'atmosphère est froide (T \(\approx\) 210 K) et plus lourde (\(\mu \approx\) 44 amu, CO₂), la hauteur d'échelle n'est que d'environ 11 km, malgré une gravité bien plus faible que celle de Spectros-1b.

FAQ

...

Résultat Final

A vous de jouer

Recalculez H (en km) si la planète était plus froide, \(T = 800\) K, avec les mêmes \(\mu\) et \(g_p\).

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 3 :

- Objectif : Calculer \(H\).

- Formule : \(H = k_B T / (\mu \times m_p \times g_p)\).

- Résultat : \(H \approx 181.8\) km (très étendu).

Question 4 : Calculer le rayon planétaire apparent \(R_p(\lambda_1)\)

Principe

L'énoncé nous dit que la profondeur de transit \(\delta_1\) est de 1.480% à la longueur d'onde \(\lambda_1 = 1.4 \, \mu m\). Cette valeur est plus grande que notre référence \(\delta_0 = 1.452\%\). Cela signifie que la planète *paraît* plus grande à \(\lambda_1\). Nous pouvons inverser la formule du transit pour trouver ce nouveau rayon "apparent".

Mini-Cours

Si \(\delta = (R_p / R_s)^2\), alors en réarrangeant la formule, on trouve que \(R_p = R_s \times \sqrt{\delta}\). Nous utiliserons cette formule avec la nouvelle profondeur \(\delta_1\). Le rayon \(R_p(\lambda_1)\) représente le rayon du corps opaque de la planète *plus* la couche de l'atmosphère qui absorbe la lumière à cette longueur d'onde.

Remarque Pédagogique

C'est le cœur de la spectroscopie de transit ! En mesurant comment le rayon "apparent" de la planète change avec la longueur d'onde, nous construisons un spectre (\(R_p\) vs \(\lambda\)) qui révèle les "empreintes digitales" des molécules dans l'atmosphère.

Normes

Les calculs reposent sur l'algèbre de base pour inverser l'équation de la profondeur de transit.

Formule(s)

Inversion de la profondeur de transit

Hypothèses

Nous supposons que l'étoile a la même taille (\(R_s\)) à \(\lambda_0\) et \(\lambda_1\), ce qui est une approximation très sûre. Nous supposons que la mesure \(\delta_1 = 1.480\%\) est précise.

Donnée(s)

Nous avons besoin de \(R_s\) et de \(\delta_1\) (converti en fraction).

| Paramètre | Symbole | Valeur (Source) | Unité SI |

|---|---|---|---|

| Rayon Étoile | \(R_s\) | \(6.96 \times 10^8\) m (de Q1 / Fiche Technique) | m |

| Profondeur \(\lambda_1\) | \(\delta_1\) | 1.480 % (Tableau Données) | 0.01480 |

| Rayon Jupiter | \(R_J\) | \(6.99 \times 10^7\) m (Constante Fiche Technique) | m |

Astuces

Pour éviter les erreurs, convertissez toujours les pourcentages en fractions (diviser par 100) avant de les utiliser dans des multiplications ou des racines carrées. \(\sqrt{1.480}\) est très différent de \(\sqrt{0.01480}\).

Calcul(s)

Calculons le nouveau rayon en mètres, puis convertissons-le en rayons de Jupiter.

Étape 1 : Calcul de \(R_p(\lambda_1)\) en mètres

On convertit d'abord \(\delta_1\) en fraction : \(1.480\% = 0.01480\). On prend ensuite sa racine carrée.

Étape 2 : Conversion en Rayons de Jupiter (\(R_J\))

On divise le rayon en mètres (calculé ci-dessus) par la valeur d'un rayon de Jupiter en mètres (donnée de l'énoncé).

Réflexions

Le rayon de référence était de \(1.200 \, R_J\) (voir Q1, calcul de \(R_p(\lambda_0)\)). Le nouveau rayon apparent est de \(1.211 \, R_J\). La planète semble effectivement plus grande à cette longueur d'onde spécifique. Cette augmentation de taille est due au fait que son atmosphère est opaque à \(1.4 \, \mu m\), absorbant la lumière de l'étoile.

Points de vigilance

N'oubliez pas de convertir le pourcentage (1.480%) en fraction (0.01480) avant de prendre la racine carrée ! \(\sqrt{1.480} \approx 1.216\) alors que \(\sqrt{0.01480} \approx 0.1216\). L'erreur est d'un facteur 10.

Points à retenir

- Le rayon "apparent" d'une planète dépend de la longueur d'onde \(\lambda\) à laquelle on l'observe.

- Si \(\delta(\lambda) > \delta_0\), alors \(R_p(\lambda) > R_p(\lambda_0)\).

Le saviez-vous ?

La différence de rayon que nous calculons est infime par rapport à la taille de l'étoile. La différence de profondeur de transit (\(1.480\% - 1.452\% = 0.028\%\)) est de 280 parties par million (ppm). C'est pour mesurer de si faibles variations que des télescopes spatiaux comme Hubble, Spitzer, et maintenant James Webb (JWST) sont nécessaires.

FAQ

...

Résultat Final

A vous de jouer

Quel serait le rayon apparent (en \(R_J\)) si la profondeur de transit mesurée était de \(\delta = 1.50\%\) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 4 :

- Concept Clé : Inverser la formule de transit pour trouver \(R_p\).

- Formule : \(R_p = R_s \sqrt{\delta}\).

- Résultat : \(R_p(\lambda_1) \approx 1.211 \, R_J\), ce qui est > \(R_p(\lambda_0)\).

Question 5 : Calculer l'épaisseur atmosphérique \(\Delta R_p\) et la comparer à \(H\)

Principe

La différence entre le rayon apparent \(R_p(\lambda_1)\) et le rayon de référence \(R_p(\lambda_0)\) nous donne l'épaisseur de l'atmosphère qui est opaque à \(\lambda_1\). Nous comparons cette épaisseur \(\Delta R_p\) à la hauteur d'échelle \(H\) (calculée en Q3) pour comprendre l'ampleur du phénomène et sa signification physique.

Mini-Cours

En spectroscopie de transit, le signal atmosphérique (la taille d'une "bosse" dans le spectre) est souvent exprimé en nombre de hauteurs d'échelle (\(N = \Delta R_p / H\)). Un signal de \(N=1\) signifie que l'atmosphère absorbe sur une épaisseur équivalente à une hauteur d'échelle. Un signal de \(N \approx 3-5\) est généralement considéré comme une détection claire et robuste d'une signature moléculaire.

Remarque Pédagogique

C'est la conclusion de notre exercice ! Nous relions toutes les pièces : la mesure (\(\delta_1\)) est utilisée pour trouver une taille (\(R_p(\lambda_1)\)), qui est comparée à la taille de référence (\(R_p(\lambda_0)\)) pour trouver une épaisseur (\(\Delta R_p\)), qui est enfin comparée à "l'unité de mesure" de l'atmosphère (\(H\)) pour une interprétation physique.

Normes

Il s'agit d'une analyse comparative standard en planétologie comparée et en science des exoplanètes.

Formule(s)

Calcul de l'épaisseur atmosphérique

Calcul du nombre d'échelles

Donnée(s)

Nous utilisons les résultats des questions précédentes, convertis en km pour une comparaison facile.

| Paramètre | Symbole | Valeur (Source) | Valeur (km) |

|---|---|---|---|

| Rayon apparent \(\lambda_1\) | \(R_p(\lambda_1)\) | \(8.467 \times 10^7\) m (Résultat Q4) | 84,670 km |

| Rayon référence \(\lambda_0\) | \(R_p(\lambda_0)\) | \(8.388 \times 10^7\) m (Résultat Q1) | 83,880 km |

| Hauteur d'échelle | \(H\) | \(1.818 \times 10^5\) m (Résultat Q3) | 181.8 km |

Astuces

Assurez-vous que \(\Delta R_p\) et \(H\) sont dans la même unité (par exemple, les deux en km) avant de faire la division pour \(N_{\text{échelles}}\). Le résultat \(N\) est un nombre sans dimension.

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de l'épaisseur \(\Delta R_p\) en km

On soustrait le rayon de référence (calculé en Q1, à partir de \(R_p = 1.2 R_J\)) au rayon apparent (calculé en Q4, à partir de \(\delta_1\)).

Étape 2 : Comparaison avec la hauteur d'échelle \(H\)

On divise l'épaisseur \(\Delta R_p\) (calculée ci-dessus) par la hauteur d'échelle \(H\) (calculée en Q3).

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma illustre la différence de rayon. L'atmosphère (en bleu) est transparente à \(\lambda_0\) mais opaque à \(\lambda_1\), faisant paraître la planète plus grande.

Épaisseur Atmosphérique Apparente

Réflexions

Une épaisseur de \(\Delta R_p \approx 4.35 \, H\) est une détection très significative. Cela signifie que la lumière de l'étoile est bloquée sur plusieurs hauteurs d'échelle. La longueur d'onde de \(1.4 \, \mu m\) est une bande d'absorption connue de la vapeur d'eau (H₂O). Notre détection implique donc fortement la présence d'eau dans l'atmosphère de Spectros-1b.

Points de vigilance

Ne pas confondre \(\Delta R_p\) (l'épaisseur mesurée en km) et \(N\) (le nombre d'échelles, sans dimension). Les deux sont utiles, mais \(N\) est meilleur pour comparer l'importance des signaux entre différentes planètes, car il normalise par les propriétés de l'atmosphère (H).

Points à retenir

- Une augmentation de \(\delta\) à une longueur d'onde \(\lambda\) signifie que l'atmosphère absorbe la lumière à ce \(\lambda\).

- La planète "paraît" plus grosse car son atmosphère devient opaque.

- L'ampleur de cette augmentation (plusieurs \(H\)) est un signal atmosphérique fort.

- \(1.4 \, \mu m\) est une signature classique de l'eau.

Le saviez-vous ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) a révolutionné ce domaine. Il est capable de mesurer ces spectres de transmission avec une précision sans précédent, révélant non seulement la présence d'eau, mais aussi de méthane (CH₄), de dioxyde de carbone (CO₂), et d'autres molécules complexes, nous donnant une image détaillée de la chimie des mondes lointains.

FAQ

...

Résultat Final

A vous de jouer

Si l'épaisseur mesurée \(\Delta R_p\) était de 1000 km, à combien de hauteurs d'échelle (\(N\)) cela correspondrait-il ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 5 :

- Concept : La différence de rayon \(\Delta R_p = R_p(\lambda_1) - R_p(\lambda_0)\) révèle l'épaisseur de l'atmosphère opaque.

- Calcul : \(\Delta R_p \approx 790\) km.

- Interprétation : \(\Delta R_p / H \approx 4.35\). C'est un signal fort, probablement dû à l'eau (H₂O) à \(1.4 \, \mu m\).

Outil Interactif : Simulateur de Hauteur d'Échelle

Utilisez cet outil pour voir comment la température et la masse moléculaire affectent "l'épaisseur" de l'atmosphère (la hauteur d'échelle \(H\)). La gravité est fixée à \(g_p = 24.79\) m/s² (celle de Spectros-1b).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce que la spectroscopie de transit mesure-t-elle *directement* ?

2. Qu'est-ce que la "hauteur d'échelle" (\(H\)) ?

3. Si une exoplanète semble *plus grande* à une longueur d'onde \(\lambda_X\), cela signifie que...

4. Laquelle de ces molécules est une cause majeure d'absorption dans l'infrarouge (ex: \(1.4 \, \mu m\)) ?

5. La formule correcte pour la profondeur de transit \(\delta\) est :

Glossaire

- Courbe de Lumière

- Un graphique qui montre la luminosité d'un objet (généralement une étoile) au fil du temps. Un transit planétaire y apparaît comme une baisse de luminosité temporaire et périodique.

- Exoplanète

- Une planète qui orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil. Aussi appelée "planète extrasolaire".

- Hauteur d'Échelle (\(H\))

- Une mesure de "l'épaisseur" d'une atmosphère. C'est la distance verticale sur laquelle la pression ou la densité de l'atmosphère diminue d'un facteur 1/e (environ 37%).

- Spectroscopie de Transit

- Une méthode d'observation qui consiste à étudier la lumière d'une étoile *après* qu'elle a été filtrée par l'atmosphère d'une exoplanète en transit. Les molécules de l'atmosphère "signent" le spectre en absorbant certaines longueurs d'onde.

- Unité de Masse Atomique (amu)

- Une unité de masse utilisée pour les atomes et les molécules. \(1 \, \text{amu} \approx 1.67 \times 10^{-27}\) kg, soit environ la masse d'un proton.

D’autres exercices de Planétologie:

0 commentaires