Calcul de la Limite de Roche : Stabilité du Satellite Rhea-Silvia

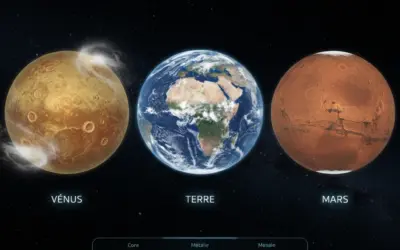

Contexte : Planétologie et ExoplanétologieL'étude des planètes (de notre système solaire et autour d'autres étoiles), de leurs lunes, et de leurs conditions de formation et d'habitabilité..

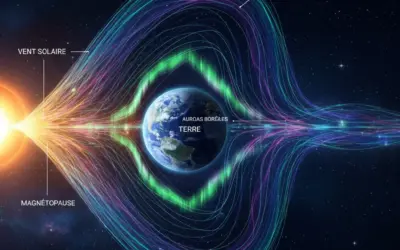

La limite de RocheLa distance minimale à laquelle un satellite peut s'approcher de son corps principal sans être disloqué par les forces de marée. est un concept crucial en mécanique céleste. Elle décrit la distance minimale à laquelle un satellite, maintenu uniquement par sa propre gravité, peut s'approcher de son corps principal (une planète) avant d'être disloqué par les forces de maréeDifférence de force gravitationnelle exercée par un corps principal sur les côtés proche et lointain d'un satellite.. Si le satellite franchit cette limite, il est fragmenté et peut former des anneaux, comme ceux de Saturne. Cet exercice a pour but d'appliquer ce calcul à un système exoplanétaire fictif.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à calculer et interpréter la limite de Roche pour un satellite "fluide" (cas le plus courant pour les grosses lunes ou les comètes) et "rigide" (un idéal théorique), et à comprendre son implication directe pour la stabilité des lunes et la formation des anneaux planétaires.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la définition des forces de marée et le concept de la limite de Roche.

- Maîtriser la formule de la limite de Roche pour un satellite fluide.

- Savoir différencier le calcul pour un satellite fluide et un satellite rigide.

- Analyser la stabilité d'un satellite en comparant sa distance orbitale à la limite de Roche.

Données du système "Chronos-1b"

Fiche Technique du Système

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Planète Principale | Chronos-1b (type "Jupiter chaud") |

| Satellite | Rhea-Silvia (satellite rocheux) |

| Distance Orbitale Actuelle (\(D_{\text{orb}}\)) | 250 000 km |

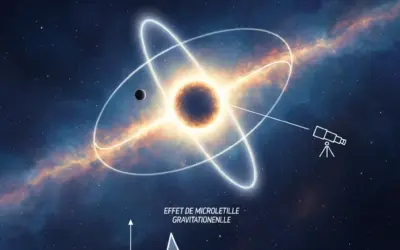

Modélisation du Système Planète-Satellite

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Rayon de la planète (Chronos-1b) | \(R_M\) | 70 000 | km |

| Masse volumique planète (Chronos-1b) | \(\rho_M\) | 1330 | kg/m³ |

| Masse volumique satellite (Rhea-Silvia) | \(\rho_m\) | 3000 | kg/m³ |

| Constante (satellite fluide) | \(C_f\) | 2.44 | (sans dim.) |

| Constante (satellite rigide) | \(C_r\) | \((2)^{1/3} \approx 1.26\) | (sans dim.) |

Questions à traiter

- Calculer la limite de Roche \(d_{\text{fluide}}\) pour Rhea-Silvia, en la considérant comme un satellite fluideUn corps (lune, comète) dont la cohésion interne est considérée comme nulle, maintenu uniquement par sa propre gravité..

- Comparer cette limite \(d_{\text{fluide}}\) à la distance orbitale actuelle \(D_{\text{orb}}\) (250 000 km). Conclure sur la stabilité du satellite.

- Le télescope détecte un autre satellite, "Epimetheus-C", de même taille mais composé de glace (\(\rho_m = 1000\) kg/m³). Quelle est sa limite de Roche fluide \(d_{\text{glace}}\) ?

- Calculer la limite de Roche \(d_{\text{rigide}}\) pour Rhea-Silvia (en gardant \(\rho_m = 3000\) kg/m³), en la supposant cette fois comme un satellite rigideUn corps sphérique théorique qui ne se déforme pas sous l'effet des forces de marée. Sa cohésion interne l'aide à résister..

- Comparer \(d_{\text{fluide}}\) (Q1) et \(d_{\text{rigide}}\) (Q4) pour Rhea-Silvia. Pourquoi cette différence est-elle si importante ?

Les bases sur la Limite de Roche

La limite de Roche est le point d'équilibre où la force de gravité propre du satellite (qui le maintient uni) est exactement contrebalancée par les forces de marée de la planète (qui tentent de le disloquer). Les forces de marée proviennent de la différence de force gravitationnelle exercée par la planète entre le côté proche et le côté lointain du satellite.

1. Limite de Roche (Satellite Fluide)

C'est le cas le plus réaliste pour les gros satellites, les comètes ou les astéroïdes (qui sont des agglomérats de roches). Le satellite est supposé n'avoir aucune cohésion interne et peut se déformer librement. La formule est :

\[ d_{\text{fluide}} \approx 2.44 \cdot R_M \left( \frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3} \]

2. Limite de Roche (Satellite Rigide)

C'est un cas théorique où le satellite est une sphère parfaitement rigide qui ne se déforme pas. Sa propre cohésion (force du matériau) n'est pas prise en compte, seule sa gravité l'est. Il résiste mieux car il ne s'allonge pas.

\[ d_{\text{rigide}} = R_M \left( 2 \frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3} \approx 1.26 \cdot R_M \left( \frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3} \]

Correction : Stabilité du Satellite Rhea-Silvia

Question 1 : Calcul de la limite de Roche fluide pour Rhea-Silvia

Principe (La logique)

Cette section explique le concept physique que nous allons utiliser. Pour cette question, le principe est d'appliquer la formule de la limite de Roche (un concept de cours) qui lie le rayon de la planète et les densités pour trouver une distance.

Mini-Cours (Le savoir théorique)

Ceci est un rappel de cours. La formule spécifique \( d_{\text{fluide}} \approx 2.44 \cdot R_M \left( \frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3} \) est un résultat fondamental de la mécanique céleste qu'il faut connaître ou savoir retrouver.

Remarque Pédagogique (La stratégie)

Cette section vous donne une astuce ou une information pour mieux interpréter la formule. Ici, on vous fait remarquer que c'est la *densité* (\(\rho_m\)) du satellite qui compte, pas sa taille. C'est un point clé pour comprendre la physique à l'œuvre.

Normes (Le cadre de référence)

Ici, on précise le cadre légal ou scientifique. Il ne s'agit pas d'une "norme" de construction, mais d'une loi fondamentale de la physique (mécanique céleste), dérivée par Édouard Roche en 1848.

Formule(s) (L'outil mathématique)

C'est l'outil mathématique spécifique, tiré du "Mini-Cours", que nous allons utiliser pour résoudre la question :

Hypothèses (Les simplifications)

Pour utiliser la formule, on doit faire des suppositions. Ces hypothèses (ex: "le satellite est fluide") nous permettent d'appliquer ce modèle simple. Sans elles, le calcul serait infiniment plus complexe.

- Le satellite Rhea-Silvia est considéré comme "fluide" (sa cohésion interne est négligeable face à sa propre gravité).

- Les deux corps (planète et satellite) ont des orbites circulaires.

- La masse du satellite est négligeable par rapport à celle de la planète.

Donnée(s) (L'origine des chiffres)

Cette section liste les valeurs numériques dont nous avons besoin. Ces chiffres proviennent *directement* de la section "Données du système Chronos-1b" de l'énoncé.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Rayon Planète | \(R_M\) | 70 000 | km |

| Masse Volumique Planète | \(\rho_M\) | 1330 | kg/m³ |

| Masse Volumique Satellite | \(\rho_m\) | 3000 | kg/m³ |

Astuces (Conseils de calcul)

Ce bloc vous donne un conseil pour éviter les erreurs de calcul. Ici, on vous rappelle que les unités des densités s'annulent, simplifiant le calcul et garantissant que l'unité du résultat sera celle de \(R_M\) (km).

Schéma (Avant les calculs)

C'est la traduction visuelle des "Donnée(s)" de l'énoncé. Nous posons le problème graphiquement : nous avons \(R_M\) et \(D_{\text{orb}}\), et nous cherchons \(d\).

Modélisation du Système Planète-Satellite

Calcul(s) (L'application)

C'est ici que nous *appliquons* la "Formule" en utilisant les "Donnée(s)". Chaque étape montre comment les chiffres de l'énoncé sont insérés dans l'équation pour obtenir le résultat.

Étape 1 : Substitution des valeurs

On remplace les symboles (\(R_M, \rho_M, \rho_m\)) par les chiffres de l'énoncé.

Étape 2 : Calcul du rapport des densités

On calcule la valeur de la fraction à l'intérieur de la parenthèse.

La formule devient :

Étape 3 : Calcul de la racine cubique

On calcule la puissance 1/3 (racine cubique) du résultat précédent.

La formule devient :

Étape 4 : Calcul final

On multiplie les trois termes restants pour obtenir le résultat final.

Schéma (Après les calculs)

C'est la *visualisation du résultat*. On place la valeur calculée (130 237 km) sur notre schéma pour la comparer à la situation de départ.

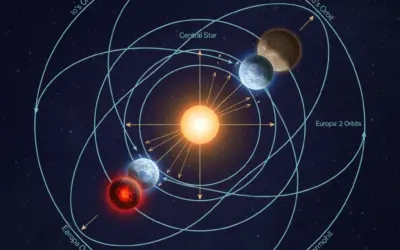

Diagramme des Résultats (Q1 & Q2)

Réflexions (L'interprétation)

C'est la *signification* du résultat. Le chiffre seul (130 237 km) ne veut rien dire. On l'interprète : "C'est la frontière de sécurité". Cela répond au "Pourquoi on a calculé ça?".

Points de vigilance (Les erreurs à éviter)

Cette section liste les erreurs les plus fréquentes que les étudiants commettent sur ce type de problème (par ex: inverser \(\rho_M\) et \(\rho_m\)).

Points à retenir (Le résumé)

C'est un résumé des concepts et formules les plus importants de cette question, que vous devriez avoir mémorisés pour la suite.

- La formule de la limite de Roche fluide est \(d \approx 2.44 R_M (\rho_M / \rho_m)^{1/3}\).

- Le résultat dépend linéairement du rayon de la planète, mais selon la racine cubique du rapport des densités.

Le saviez-vous ? (Culture scientifique)

Cette information n'est pas nécessaire pour l'exercice, mais elle met le calcul en contexte avec un exemple réel (les anneaux de Saturne) pour enrichir votre culture.

FAQ (Questions courantes)

Cette section anticipe les questions que vous pourriez vous poser (ex: "Pourquoi \(R_m\) n'est pas dans la formule ?") et y répond.

Résultat Final (La conclusion)

A vous de jouer (L'auto-évaluation)

Cette section vous propose une variation simple du calcul pour vous permettre de vérifier immédiatement si vous avez compris la méthode.

Mini Fiche Mémo (La synthèse)

C'est le résumé ultra-condensé de la question 1, à retenir absolument.

- Concept Clé : Calcul de la limite de Roche pour un satellite fluide.

- Formule Essentielle : \(d_{\text{fluide}} \approx 2.44 \cdot R_M \left( \frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3}\).

- Résultat : \(\approx 130 237\) km.

Question 2 : Stabilité du satellite

Principe (La logique)

Le principe ici est simple : comparer deux chiffres. On compare la *position réelle* du satellite (\(D_{\text{orb}}\)) avec la *position limite* (\(d_{\text{fluide}}\)) calculée à la Q1 pour voir s'il est dans la zone de danger.

Mini-Cours (Le savoir théorique)

Ceci est un rappel de la *signification* de la limite de Roche :

- Zone Stable (\(D > d\)) : La gravité propre du satellite est plus forte que les forces de marée différentielles. Le satellite reste uni.

- Zone d'Instabilité (\(D \le d\)) : Les forces de marée de la planète l'emportent sur la gravité du satellite. Le satellite est étiré et fragmenté, formant potentiellement des anneaux.

Remarque Pédagogique (La stratégie)

Cette section met le calcul en contexte. La présence d'anneaux (comme ceux de Saturne) est un indice observationnel direct qu'un corps a franchi cette limite.

Normes (Le cadre de référence)

Il s'agit d'une comparaison directe basée sur les lois de la mécanique céleste, pas d'une norme de construction.

Formule(s) (L'outil mathématique)

L'outil n'est pas une formule de calcul, mais une *condition logique* (une inégalité) :

Hypothèses (Les simplifications)

Nous supposons que l'orbite \(D_{\text{orb}}\) est stable dans le temps pour cette analyse. (En réalité, les orbites peuvent évoluer sur des millions d'années).

Donnée(s) (L'origine des chiffres)

Les valeurs proviennent de deux sources : la *conclusion de la Q1* et *l'énoncé de l'exercice*.

- Limite de Roche calculée (\(d_{\text{fluide}}\)) \(\approx 130 237\) km (Résultat de la Q1)

- Distance orbitale actuelle (\(D_{\text{orb}}\)) = 250 000 km (Donnée de l'énoncé)

Astuces (Conseils de calcul)

C'est une simple comparaison de deux nombres. Assurez-vous juste qu'ils sont dans la même unité (ici, les deux sont en 'km'), ce qui est le cas.

Schéma (Avant les calculs)

Nous allons positionner nos deux valeurs sur un axe pour visualiser la situation avant de conclure.

Comparaison des Distances

Calcul(s) (L'application)

Nous vérifions l'inégalité de stabilité en substituant nos valeurs :

Étape 1 : Poser l'inégalité de test

On utilise la condition de stabilité du "Mini-Cours".

Étape 2 : Substitution des valeurs

On remplace les symboles par les chiffres de la section "Donnée(s)".

Étape 3 : Conclusion

L'affirmation est mathématiquement vraie.

L'inégalité est vérifiée. La distance orbitale est supérieure à la limite de Roche.

Schéma (Après les calculs)

C'est la *visualisation du résultat*. Le schéma confirme que \(D_{\text{orb}}\) est bien dans la "Zone Stable".

Diagramme des Résultats (Q1 & Q2)

Réflexions (L'interprétation)

On traduit la conclusion mathématique ("VRAI") en une phrase physique. Le satellite est en sécurité car son orbite est (presque deux fois) plus grande que la zone de danger.

Points de vigilance (Les erreurs à éviter)

Attention à ne pas inverser le sens de l'inégalité. Ce n'est pas parce qu'un chiffre est "grand" qu'il est "dangereux". Ici, une grande distance orbitale est un facteur de sécurité.

Points à retenir (Le résumé)

- La condition de stabilité pour un satellite est \(D_{\text{orb}} > d_{\text{Roche}}\).

- Rhea-Silvia est en sécurité dans sa configuration actuelle.

Le saviez-vous ? (Culture scientifique)

Cette information de contexte illustre le cas inverse : Phobos, une lune de Mars, qui se rapproche et qui *sera* détruite dans le futur.

FAQ (Questions courantes)

Cette section anticipe une question logique : que se passe-t-il à la limite exacte ?

Résultat Final (La conclusion)

A vous de jouer (L'auto-évaluation)

On vous demande d'appliquer la même logique de comparaison (\(D_{\text{orb}} > d_{\text{fluide}} ?\)) avec une nouvelle valeur pour \(D_{\text{orb}}\) (150 000 km).

Mini Fiche Mémo (La synthèse)

C'est le résumé ultra-condensé de la question 2.

- Concept Clé : Stabilité orbitale.

- Condition : \(D_{\text{orb}} > d_{\text{Roche}}\) \(\Rightarrow\) Stable.

- Conclusion : 250 000 km > 130 237 km, donc stable.

Question 3 : Cas d'un satellite de glace (\(\rho_m = 1000\) kg/m³)

Principe (La logique)

Le principe est de refaire le calcul de la Q1, mais avec une nouvelle donnée (\(\rho_m = 1000\)). L'objectif est de comprendre l'influence de la densité du satellite sur le résultat.

Mini-Cours (Le savoir théorique)

La formule \( d \propto \left(1/\rho_m\right)^{1/3} \) (lire : "d est proportionnelle à 1 sur racine cubique de rho_m") montre que si \(\rho_m\) diminue, \(d\) augmente. C'est une relation mathématique inverse.

Remarque Pédagogique (La stratégie)

Cette section donne un exemple concret (les comètes) pour illustrer le "Mini-Cours". Les comètes ont une faible densité (\(\rho_m\)) et sont donc très fragiles, ce qui valide notre modèle.

Normes (Le cadre de référence)

La formule de Roche (fluide) reste la même que celle utilisée en Q1.

Formule(s) (L'outil mathématique)

Nous utilisons la même formule que pour la Q1 :

Hypothèses (Les simplifications)

Nous supposons que ce nouveau satellite de glace peut aussi être modélisé comme un satellite fluide, sans cohésion interne (ce qui est très réaliste pour de la glace "sale").

Donnée(s) (L'origine des chiffres)

Les valeurs de \(R_M\) et \(\rho_M\) viennent de l'énoncé. La valeur de \(\rho_m\) vient de la *question 3 elle-même*.

- \(R_M = 70 000\) km (de l'énoncé)

- \(\rho_M = 1330\) kg/m³ (de l'énoncé)

- \(\rho_m = 1000\) kg/m³ (nouvelle valeur de la Q3)

Astuces (Conseils de calcul)

Cette astuce montre une méthode de calcul alternative (une règle de trois) en réutilisant le résultat de la Q1, pour éviter de tout retaper. C'est un raccourci mathématique.

Schéma (Avant les calculs)

Nous allons recalculer \(d\) avec \(\rho_m = 1000\) kg/m³. D'après le mini-cours ( \(d \propto 1/\rho_m\) ), nous nous attendons à trouver une valeur \(d_{\text{glace}} > d_{\text{roche}}\).

Calcul(s) (L'application)

Nous réutilisons la même formule, mais avec la nouvelle valeur de \(\rho_m\).

Étape 1 : Substitution des valeurs

On remplace les symboles par les chiffres de la section "Donnée(s)" de cette question.

Étape 2 : Calcul du rapport des densités

La formule devient :

Étape 3 : Calcul de la racine cubique

La formule devient :

Étape 4 : Calcul final

Schéma (Après les calculs)

C'est la *visualisation du résultat*. On compare la nouvelle limite de glace (en bleu) à l'ancienne limite de roche (en rouge) pour voir l'effet de la densité.

Comparaison Limites Roche (Fluide)

Réflexions (L'interprétation)

On compare le nouveau résultat (187 846 km) à l'ancien (130 237 km). On conclut que la limite a augmenté, comme prédit par le "Mini-Cours". On interprète ce que cela signifie : un satellite de glace est plus fragile.

Points de vigilance (Les erreurs à éviter)

Cette section corrige une intuition erronée. "Glace" peut sembler "solide", mais dans ce modèle (fluide), "solide" n'a pas d'importance. Seule la *gravité propre* compte, et celle de la glace est faible.

Points à retenir (Le résumé)

- La densité du satellite (\(\rho_m\)) est un paramètre critique.

- Une faible densité \(\rho_m\) augmente la limite de Roche \(d\).

Le saviez-vous ? (Culture scientifique)

Un exemple historique (Shoemaker-Levy 9) qui prouve que le calcul que vous venez de faire se produit réellement dans le système solaire.

FAQ (Questions courantes)

Anticipe une question sur l'influence de la densité de la planète.

Résultat Final (La conclusion)

A vous de jouer (L'auto-évaluation)

On vous demande d'appliquer la logique de la Q2 (comparaison) avec le résultat de la Q3. Si \(D_{\text{orb}} = 170 000\) km, est-ce que 170 000 > 187 846 ? (Non, donc "Disloqué").

Mini Fiche Mémo (La synthèse)

C'est le résumé ultra-condensé de la question 3.

- Concept Clé : Influence de la densité du satellite.

- Observation : Si \(\rho_m\) diminue, \(\left(\frac{\rho_M}{\rho_m}\right)\) augmente, donc \(d\) augmente.

- Résultat : \(d_{\text{glace}} \approx 187 846\) km.

Question 4 : Cas d'un satellite rigide (\(\rho_m = 3000\) kg/m³)

Principe (La logique)

Le principe est de refaire le calcul de la Q1, mais en utilisant un *modèle physique différent* (satellite "rigide" au lieu de "fluide"). Cela change la constante dans la formule.

Mini-Cours (Le savoir théorique)

Ceci est un rappel de cours. Le cas "rigide" est une idéalisation où le satellite ne se déforme pas. La physique est différente (pas de rétroaction positive), ce qui mène à une constante différente (1.26 au lieu de 2.44).

Remarque Pédagogique (La stratégie)

Cette section vous aide à situer ce modèle : c'est un "cas théorique idéal". La réalité est toujours entre les deux (fluide et rigide), ou même plus complexe (cohésion interne).

Normes (Le cadre de référence)

La formule de Roche pour un satellite rigide est une autre dérivation standard de la mécanique céleste, complémentaire au cas fluide.

Formule(s) (L'outil mathématique)

C'est l'outil mathématique pour ce nouveau modèle. Notez le coefficient \(\approx 1.26\) :

Note: Nous pouvons aussi repartir du calcul de la Q1 et ajuster le coefficient : \( d_{\text{rigide}} \approx d_{\text{fluide}} \cdot \frac{1.26}{2.44} \)

Hypothèses (Les simplifications)

On change notre hypothèse de la Q1. Au lieu de "fluide", on suppose :

- Rhea-Silvia est une sphère parfaitement rigide qui ne se déforme pas sous l'effet des marées.

Donnée(s) (L'origine des chiffres)

On réutilise les données de l'énoncé (comme en Q1) et le résultat du calcul intermédiaire de la Q1.

- \(R_M = 70 000\) km (de l'énoncé)

- \(\rho_M = 1330\) kg/m³ (de l'énoncé)

- \(\rho_m = 3000\) kg/m³ (de l'énoncé)

- Ratio \(\left( \frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3} \approx 0.7625\) (calculé en Q1)

Astuces (Conseils de calcul)

Comme en Q3, cette astuce montre un raccourci mathématique. Puisque \(d_{\text{rigide}}\) et \(d_{\text{fluide}}\) ne diffèrent que par leur constante, on peut trouver l'un à partir de l'autre par une simple multiplication (\(\cdot \frac{1.26}{2.44}\)).

Schéma (Avant les calculs)

D'après le "Mini-Cours", un corps rigide résiste mieux. On s'attend donc à trouver une limite \(d_{\text{rigide}}\) *inférieure* à \(d_{\text{fluide}}\).

Calcul(s) (L'application)

Nous utilisons la formule pour le cas rigide. Notez le coefficient \(\approx 1.26\).

Étape 1 : Substitution des valeurs

On utilise la formule "rigide" avec les données de l'énoncé.

Étape 2 : Calcul du rapport et de sa racine (déjà fait en Q1)

On réutilise le résultat intermédiaire de la Q1 pour gagner du temps.

La formule devient :

Étape 3 : Calcul final

On multiplie les termes restants.

Schéma (Après les calculs)

C'est la *visualisation du résultat*. On compare la limite rigide (en vert) à la limite fluide (en rouge). L'écart est significatif.

Comparaison Limites Roche Fluide vs. Rigide

Réflexions (L'interprétation)

On interprète le chiffre : 67 259 km. On le compare à celui de la Q1 (130 237 km) et on conclut que le modèle "rigide" permet au satellite de s'approcher beaucoup plus près.

Points de vigilance (Les erreurs à éviter)

L'erreur classique est de se tromper de coefficient. On vous rappelle la règle : 2.44 pour fluide (déformable), 1.26 pour rigide (théorique).

Points à retenir (Le résumé)

- La formule rigide \(d_{\text{rigide}} \approx 1.26 \cdot R_M \left( \frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3}\) donne une limite plus petite.

- Un corps rigide résiste mieux aux forces de marée.

Le saviez-vous ? (Culture scientifique)

Contexte supplémentaire important : ces modèles (fluide/rigide) sont basés sur la *gravité propre* du satellite. Pour les *petits* objets (comme la lune Pan), c'est la *cohésion du matériau* (la force de la roche) qui domine, rendant ces calculs inutiles.

FAQ (Questions courantes)

Cette section explique *pourquoi* les coefficients sont différents, en lien avec la physique de la déformation.

Résultat Final (La conclusion)

A vous de jouer (L'auto-évaluation)

On vous demande de vérifier le calcul en utilisant l'"Astuce" (la méthode alternative). \(130237 \cdot (1.26 / 2.44) \approx 67259\).

Mini Fiche Mémo (La synthèse)

C'est le résumé ultra-condensé de la question 4.

- Concept Clé : Calcul de la limite de Roche pour un satellite rigide.

- Formule : \(d_{\text{rigide}} \approx 1.26 \cdot R_M \left( \frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3}\).

- Résultat : \(\approx 67 259\) km.

Question 5 : Comparaison Fluide vs. Rigide

Principe (La logique)

Le principe est de comparer les deux résultats (\(d_{\text{fluide}}\) et \(d_{\text{rigide}}\)) pour comprendre l'importance *physique* de la déformabilité du satellite. Pourquoi le modèle fluide donne-t-il une limite presque deux fois plus grande ?

Mini-Cours (Le savoir théorique)

Cette section explique la physique de la "rétroaction positive" : 1. La marée étire le corps fluide \(\rightarrow\) 2. Le corps allongé subit une marée encore plus forte (car la différence de distance est plus grande) \(\rightarrow\) 3. Il s'étire encore plus... C'est cet effet qui le déchire de plus loin.

Remarque Pédagogique (La stratégie)

Cette section vous dit lequel des deux modèles est le plus "utile" en pratique. Le modèle "fluide" est le plus conservateur (il donne la plus grande zone de danger) et est donc le plus utilisé par sécurité.

Normes (Le cadre de référence)

N/A. C'est une analyse comparative des deux modèles physiques.

Formule(s) (L'outil mathématique)

L'outil est un simple ratio pour quantifier la différence entre les deux modèles :

Hypothèses (Les simplifications)

On rappelle ici que les deux modèles (fluide et rigide) sont des idéalisations. La réalité se situe entre les deux.

Donnée(s) (L'origine des chiffres)

Les valeurs proviennent des *conclusions des questions Q1 et Q4*.

- \(d_{\text{fluide}}\) \(\approx 130 237\) km (de Q1)

- \(d_{\text{rigide}}\) \(\approx 67 259\) km (de Q4)

Astuces (Conseils de calcul)

Cette astuce montre que le ratio final ne dépend *que* des constantes (2.44 et 1.26) car tous les autres termes (\(R_M\), \(\rho_M\), \(\rho_m\)) s'annulent lors de la division.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma de la Q4 montre déjà visuellement cet écart important. Nous allons le calculer précisément.

Calcul(s) (L'application)

Nous posons le rapport entre la limite fluide (Q1) et la limite rigide (Q4).

Étape 1 : Poser le rapport

Étape 2 : Substitution des valeurs calculées

On utilise les résultats finaux de Q1 et Q4.

Étape 3 : Résultat du rapport

On peut vérifier cela en comparant les coefficients d'origine (voir "Astuce") :

Les calculs sont cohérents. La limite fluide est presque 2 fois plus grande.

Schéma (Après les calculs)

C'est la *visualisation du résultat*. Le schéma illustre le *rapport* (la flèche orange) entre les deux limites.

Comparaison des Zones de Danger

Réflexions (L'interprétation)

C'est l'explication *physique* du "Mini-Cours". On explique *pourquoi* le modèle fluide cède plus tôt (à cause de l'allongement et de la rétroaction positive), ce qui justifie le résultat (Ratio \(\approx 2\)).

Points de vigilance (Les erreurs à éviter)

Cette section vous empêche de faire une conclusion erronée. Ce ne sont pas deux modèles "concurrents", mais deux outils pour des situations différentes (agglomérats vs corps théoriques).

Points à retenir (Le résumé)

- \(d_{\text{fluide}} \approx 2 \times d_{\text{rigide}}\).

- La déformabilité (fluidité) rend un satellite plus vulnérable aux marées car elle crée une rétroaction positive qui accélère la dislocation.

Le saviez-vous ? (Culture scientifique)

Un exemple concret (les marées terrestres) pour montrer que même un corps "rigide" comme la Terre se déforme, prouvant que la "fluidité" est une question d'échelle.

FAQ (Questions courantes)

Cette section répond à la question évidente : "Et dans la réalité, pour notre Lune ?".

Résultat Final (La conclusion)

A vous de jouer (L'auto-évaluation)

On vous demande de réfléchir logiquement. Si un corps est "semi-fluide", sa résistance est *entre* le rigide (résistance max) et le fluide (résistance min). Sa limite sera donc *entre* les deux.

Mini Fiche Mémo (La synthèse)

C'est le résumé ultra-condensé de la question 5.

- Concept Clé : La déformabilité (fluidité) rend un satellite plus fragile.

- Observation : \(d_{\text{fluide}} \approx 2 \times d_{\text{rigide}}\).

Outil Interactif : Simulateur de Limite de Roche

Explorez comment le rayon de la planète (\(R_M\)) et la densité du satellite (\(\rho_m\)) influencent la limite de Roche (fluide). La densité de la planète est fixée à \(\rho_M = 1330\) kg/m³.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés (Fluide)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce que la limite de Roche ?

2. Si la densité du satellite (\(\rho_m\)) augmente (il devient plus "lourd"), sa limite de Roche \(d\) :

3. Si la densité de la planète (\(\rho_M\)) augmente (elle devient plus "lourde"), la limite de Roche \(d\) :

4. Les anneaux de Saturne sont un exemple célèbre de matière :

5. La limite de Roche pour un satellite perfectly rigide, comparée à celle d'un satellite fluide (de même densité) :

Glossaire

- Limite de Roche (\(d\))

- La distance minimale à laquelle un satellite, maintenu uniquement par sa propre gravité, peut s'approcher de son corps principal (planète) sans être disloqué par les forces de marée.

- Forces de Marée

- La différence de force gravitationnelle exercée par un corps principal (planète) sur les côtés proche et lointain d'un satellite. Cette différence tend à "étirer" le satellite.

- Satellite Fluide

- Un corps (lune, comète, astéroïde) dont la cohésion interne (la force du matériau) est considérée comme nulle ou négligeable. Il n'est maintenu que par sa propre gravité et peut se déformer.

- Satellite Rigide

- Un cas théorique d'un corps parfaitement sphérique qui ne se déforme pas sous l'effet des forces de marée. Il résiste mieux à la dislocation qu'un corps fluide.

- Masse Volumique (\(\rho\))

- La masse d'un objet par unité de volume (ex: kg/m³). Un objet de faible densité (glace) est plus "léger" à volume égal qu'un objet de haute densité (roche, fer).

D’autres exercices Planétologie:

0 commentaires