Les "Jupiters Chauds" - Origine et Caractéristiques

Contexte : Les Jupiters ChaudsClasse d'exoplanètes géantes gazeuses qui orbitent très près de leur étoile hôte (période orbitale de quelques jours), résultant en des températures de surface très élevées..

La découverte de 51 Pegasi b en 1995 a bouleversé notre compréhension de la formation planétaire. Il s'agissait d'une planète géante gazeuse, similaire à Jupiter, mais orbitant son étoile en seulement 4.2 jours ! Ces "Jupiters Chauds" posent un défi majeur aux modèles classiques, qui prédisent que de telles planètes ne peuvent se former que loin de leur étoile, au-delà de la "ligne des glaces".

Dans cet exercice, nous allons analyser les caractéristiques d'un Jupiter Chaud hypothétique, "Osiris-Prime", pour comprendre ses propriétés physiques et discuter des théories expliquant son existence.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer des concepts fondamentaux de la physique stellaire et planétaire (température d'équilibre, densité) pour analyser une classe d'objets exotiques et comprendre pourquoi ils ont nécessité une refonte de nos théories.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la définition et les caractéristiques clés d'un Jupiter Chaud.

- Calculer la température d'équilibre d'une exoplanète en fonction des paramètres stellaires et orbitaux.

- Calculer la densité d'une planète et interpréter le résultat (notion de planète "gonflée").

- Comprendre le concept de ligne des glacesDistance dans un disque protoplanétaire au-delà de laquelle les composés volatils (eau, méthane, etc.) peuvent se condenser en glace solide. et la théorie de la migration planétaireThéorie expliquant comment une planète peut changer d'orbite après sa formation, migrant souvent vers l'intérieur du système stellaire..

- Identifier les principales méthodes de détection d'exoplanètes.

Données de l'étude : L'exoplanète "Osiris-Prime"

Fiche Technique de l'Étoile (Amon-Ra)

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Type Spectral | G2V (similaire au Soleil) |

| Masse de l'étoile (\(M_{\star}\)) | 1.05 \(M_{\odot}\) (Masses Solaires) |

| Luminosité de l'étoile (\(L_{\star}\)) | 1.1 \(L_{\odot}\) (Luminosités Solaires) |

| Rayon de l'étoile (\(R_{\star}\)) | 1.02 \(R_{\odot}\) (Rayons Solaires) |

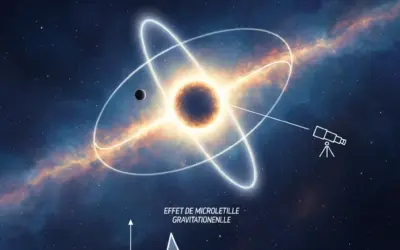

Schéma du système d'Osiris-Prime (Hors échelle)

| Paramètre (Osiris-Prime) | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse de la planète | \(M_p\) | 0.8 | \(M_J\) (Masse Jupitérienne) |

| Rayon de la planète | \(R_p\) | 1.3 | \(R_J\) (Rayon Jupitérien) |

| Demi-grand axe | \(a\) | 0.05 | UA (Unité Astronomique) |

| Période orbitale | \(P\) | 3.5 | jours |

| Albédo (supposé) | \(A\) | 0.1 | (sans unité) |

Questions à traiter

- Calculer la température d'équilibre (\(T_{eq}\)) d'Osiris-Prime (en Kelvin).

- Calculer la densité (\(\rho\)) d'Osiris-Prime (en kg/m³). Que pouvez-vous déduire de ce résultat ?

- Expliquer pourquoi la présence d'un géant gazeux à 0.05 UA de son étoile est une "anomalie" par rapport aux modèles de formation planétaire classiques.

- Quelle est la théorie la plus communément acceptée pour expliquer la présence de Jupiters chauds si près de leur étoile ? Décrivez brièvement son mécanisme.

- Compte tenu de sa masse, de sa taille et de sa période orbitale, quelle(s) méthode(s) de détection a (ont) probablement été utilisée(s) pour découvrir Osiris-Prime ?

Les bases sur l'Exoplanétologie

Pour résoudre cet exercice, nous aurons besoin de quelques concepts et formules clés.

1. Température d'Équilibre (\(T_{eq}\))

C'est la température théorique d'une planète si elle était un corps noir parfait réémettant toute l'énergie qu'elle reçoit de son étoile. L'énergie reçue par la planète (sur son disque de surface \(\pi R_p^2\)) doit équilibrer l'énergie qu'elle rayonne (sur toute sa surface \(4 \pi R_p^2\)).

La formule simplifiée, en supposant que la planète redistribue la chaleur sur toute sa surface (émissivité \(\epsilon=1\)), est :

\[ T_{eq} = \left( \frac{L_{\star} (1 - A)}{16 \pi \sigma a^2} \right)^{1/4} \]2. Densité Planétaire (\(\rho\))

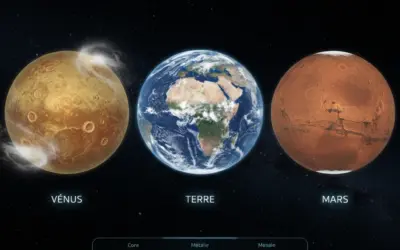

La densité est un indicateur crucial de la composition d'une planète. Une densité élevée suggère un noyau rocheux/métallique important (comme la Terre, ~5500 kg/m³), tandis qu'une faible densité indique une composition principalement gazeuse (comme Saturne, ~687 kg/m³).

3. Constantes utiles

Correction : Les "Jupiters Chauds"

Question 1 : Calculer la température d'équilibre (\(T_{eq}\)) d'Osiris-Prime

Principe

Nous devons calculer l'énergie reçue de l'étoile Amon-Ra (l'énergie qui "arrive") et l'égaler à l'énergie rayonnée par la planète Osiris-Prime (l'énergie qui "repart"). En supposant un équilibre, nous pouvons isoler la température de la planète. Nous devons tenir compte du fait que la planète n'absorbe pas tout : une partie est réfléchie (c'est l'albédo).

Mini-Cours

La puissance reçue par la planète est la luminosité de l'étoile (\(L_{\star}\)) diluée sur une sphère de rayon \(a\) (l'orbite), et interceptée par la surface d'un disque planétaire (\(\pi R_p^2\)), moins la partie réfléchie (\(A\)). La puissance émise est celle d'un corps noir (loi de Stefan-Boltzmann) sur toute la surface de la planète (\(4 \pi R_p^2\)). En égalant les deux, on obtient la formule.

Remarque Pédagogique

C'est un calcul fondamental en planétologie. Il donne une "température de base" pour une planète. Notez que cela ne prend pas en compte l'effet de serre, qui peut augmenter drastiquement la température réelle (comme sur Vénus).

Normes

Il n'y a pas de "norme" de construction ici, mais nous utilisons des lois physiques fondamentales : la loi de conservation de l'énergie et la loi de Stefan-Boltzmann sur le rayonnement du corps noir.

Formule(s)

Température d'équilibre

Hypothèses

Pour appliquer cette formule, nous posons plusieurs hypothèses simplificatrices :

- La planète est en équilibre thermique (elle rayonne autant qu'elle absorbe).

- La planète est considérée comme un corps noir avec une émissivité de 1.

- L'énergie est redistribuée uniformément sur toute la surface de la planète (rotation rapide ou atmosphère épaisse).

- L'albédo \(A\) est uniforme sur toute la planète.

- On néglige toute source de chaleur interne à la planète.

Donnée(s)

Nous devons d'abord convertir toutes nos données en unités du Système International (W, m, K).

| Paramètre | Symbole | Valeur | Conversion (SI) |

|---|---|---|---|

| Luminosité stellaire | \(L_{\star}\) | 1.1 \(L_{\odot}\) | 1.1 \(\times\) (3.828 \(\times\) 10\(^{26}\) W) = 4.21 \(\times\) 10\(^{26}\) W |

| Demi-grand axe | \(a\) | 0.05 UA | 0.05 \(\times\) (1.496 \(\times\) 10\(^{11}\) m) = 7.48 \(\times\) 10\(^{9}\) m |

| Albédo | \(A\) | 0.1 | 0.1 |

| Cte. Stefan-Boltzmann | \(\sigma\) | - | 5.67 \(\times\) 10\(^{-8}\) W m\(^{-2}\)K\(^{-4}\) |

Astuces

L'étape de conversion des unités (UA en m, \(L_{\odot}\) en W) est la source d'erreur la plus fréquente. Prenez votre temps pour bien poser ces calculs avant d'attaquer la formule principale.

Schéma (Avant les calculs)

Visualisons l'énergie reçue et l'énergie émise. L'énergie solaire arrive sur un disque (\(\pi R^2\)) mais la planète rayonne sur toute sa sphère (\(4 \pi R^2\)).

Équilibre Énergétique

Calcul(s)

Nous appliquons la formule étape par étape avec les données converties.

Étape 1 : Calcul du numérateur \(L_{\star} (1 - A)\)

Étape 2 : Calcul du dénominateur \(16 \pi \sigma a^2\)

Étape 3 : Calcul final de \(T_{eq}\)

Schéma (Après les calculs)

Cette température place la planète dans un régime extrême, bien plus chaud que n'importe quelle planète de notre système solaire.

Comparaison des Températures

Réflexions

Une température de 1241 K (environ 968 °C) est incroyablement élevée. C'est bien plus chaud que la surface de Vénus (~735 K) et bien au-delà du point de fusion de nombreux métaux comme le plomb ou l'aluminium. Cela justifie pleinement le terme de "Jupiter Chaud". À cette température, l'atmosphère de la planète est certainement très dilatée et des composés comme les silicates peuvent exister sous forme de "nuages".

Points de vigilance

Attention à ne pas oublier la puissance \(^{1/4}\) (racine quatrième) à la fin. Une erreur courante est de s'arrêter au rapport ou de prendre une racine carrée. Assurez-vous aussi que toutes les unités sont en SI avant de commencer.

Points à retenir

Si vous ne deviez retenir que quelques points clés de cette question, ce seraient ceux-là.

- La température d'une planète diminue avec le carré de la distance à son étoile (\(T \propto 1/\sqrt{a}\)).

- L'albédo (réflectivité) joue un rôle crucial : une planète plus brillante (albédo élevé) est plus froide.

Le saviez-vous ?

Le premier Jupiter chaud découvert, 51 Pegasi b, a une température d'équilibre estimée à environ 1280 K, très similaire à notre calcul pour Osiris-Prime !

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait la température (\(T_{eq}\)) si l'albédo de la planète était de 0.3 (nuages plus réfléchissants) ? (Réponse attendue à \(\pm\) 10 K près)

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Équilibre thermique (Énergie reçue = Énergie émise).

- Formule Essentielle : \(T_{eq} = \left( \frac{L_{\star} (1 - A)}{16 \pi \sigma a^2} \right)^{1/4}\).

- Point de Vigilance Majeur : Unités SI (W, m, K) et la puissance 1/4.

Question 2 : Calculer la densité (\(\rho\)) d'Osiris-Prime

Principe

La densité est une propriété fondamentale qui nous renseigne sur la composition d'un objet. En calculant la densité d'Osiris-Prime (Masse / Volume), nous pouvons la comparer à des objets connus (comme Jupiter ou l'eau) pour déterminer si sa structure est "normale" ou non.

Mini-Cours

La densité (\(\rho\)) est simplement la masse (\(M_p\)) contenue dans un certain volume (\(V_p\)). Pour une planète supposée sphérique, le volume est donné par la formule \(V_p = \frac{4}{3} \pi R_p^3\). Une faible densité (comme Saturne, < 1000 kg/m³) implique une composition majoritairement gazeuse (Hydrogène, Hélium). Une haute densité (comme la Terre, ~5500 kg/m³) implique une part importante de roches et de métaux.

Remarque Pédagogique

La densité est souvent le premier indice dont disposent les astronomes pour classer une exoplanète. Est-ce une "Terre" (rocheuse) ? Une "Neptune" (glace/gaz) ? Ou un "Jupiter" (gaz) ? Comme nous allons le voir, les Jupiters chauds forment leur propre catégorie.

Normes

Pas de normes, mais une convention : on compare souvent les densités planétaires à celle de l'eau (\(\rho_{\text{eau}} \approx 1000 \text{ kg/m}^3\)).

Formule(s)

Volume d'une sphère

Densité

Hypothèses

Nous faisons l'hypothèse principale que la planète Osiris-Prime est parfaitement sphérique.

Donnée(s)

Conversion des données en unités SI (kg, m).

| Paramètre | Symbole | Valeur | Conversion (SI) |

|---|---|---|---|

| Masse planétaire | \(M_p\) | 0.8 \(M_J\) | 0.8 \(\times\) (1.898 \(\times\) 10\(^{27}\) kg) = 1.518 \(\times\) 10\(^{27}\) kg |

| Rayon planétaire | \(R_p\) | 1.3 \(R_J\) | 1.3 \(\times\) (6.991 \(\times\) 10\(^{7}\) m) = 9.088 \(\times\) 10\(^{7}\) m |

Astuces

N'oubliez pas que le rayon est au cube ! Une petite erreur sur la conversion du rayon (\(R_J \rightarrow m\)) aura un impact énorme (multiplié par 3 en exposant) sur le volume final, et donc sur la densité.

Schéma (Avant les calculs)

Nous avons la masse (0.8 \(M_J\)) et le rayon (1.3 \(R_J\)). Nous allons les combiner pour trouver la densité.

Comparaison de Taille (Approx.)

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du Volume (\(V_p\))

Étape 2 : Calcul de la Densité (\(\rho\))

Schéma (Après les calculs)

Comparons cette densité à des références connues.

Comparaison des Densités (kg/m³)

Réflexions

La densité calculée (483 kg/m³) est extrêmement faible. C'est moins de la moitié de la densité de l'eau (1000 kg/m³) et même inférieur à celle de Saturne (687 kg/m³), qui est la planète la moins dense de notre système solaire. Cela signifie que bien qu'ayant une masse jupitérienne (0.8 \(M_J\)), la planète est beaucoup plus volumineuse que Jupiter (\(1.3 R_J\)) : elle est "gonflée" (ou "puffy"). Cet effet est attribué à l'intense chauffage de son atmosphère (vu à la Q1) par l'étoile proche, qui dilate les couches de gaz externes.

Points de vigilance

Assurez-vous d'utiliser les valeurs en unités SI (kg et m) pour le calcul de la densité. Utiliser des \(M_J\) et \(R_J\) directement donnerait un résultat dans une unité incohérente.

Points à retenir

- La densité est l'indicateur clé de la composition (\(\rho = M/V\)).

- Les Jupiters chauds sont souvent "gonflés" (densité très faible) à cause de leur haute température.

Le saviez-vous ?

Certaines exoplanètes découvertes ont des densités encore plus faibles, comparables à celle du polystyrène ! On les appelle parfois les "Super-Puffs".

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle est la densité de Jupiter (en kg/m³) ? (Donnez la valeur arrondie à l'entier le plus proche).

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : Densité = Masse / Volume.

- Formule Essentielle : \(V_p = \frac{4}{3} \pi R_p^3\).

- Point de Vigilance Majeur : Le rayon est au CUBE.

- Interprétation : \(\rho < 1000 \text{ kg/m}^3\) \(\rightarrow\) Géante gazeuse "gonflée".

Question 3 : L'anomalie de la formation planétaire

Principe

Les modèles de formation planétaire, dits "d'accrétion de cœur", dictent où les différents types de planètes peuvent se former en fonction de la température et des matériaux disponibles dans le disque protoplanétaire.

Mini-Cours

La Ligne des Glaces (Frost Line) :

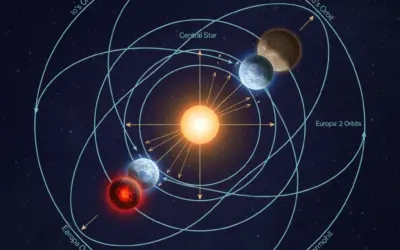

Dans un système solaire en formation, le disque de gaz et de poussière (disque protoplanétaire) est chaud près de l'étoile et froid loin d'elle. Il existe une limite, la "ligne des glaces" (située à environ 3-4 UA dans notre système solaire), au-delà de laquelle la température est suffisamment basse pour que les composés volatils (eau, méthane, ammoniac) se condensent en glace solide.

- En deçà (près de l'étoile) : Seuls les roches et les métaux (silicates, fer) sont solides. Il y a peu de matière, formant de petites planètes rocheuses (Terre, Mars).

- Au-delà (loin de l'étoile) : Les roches, les métaux ET les glaces sont solides. Les glaces sont très abondantes, permettant la formation rapide de "cœurs" planétaires massifs (10-15 masses terrestres). Ces cœurs sont alors capables d'attirer gravitationnellement l'énorme quantité de gaz (Hydrogène, Hélium) du disque pour devenir des géants gazeux (Jupiter, Saturne).

Réflexions

Le modèle classique (accrétion de cœur) stipule qu'une géante gazeuse a besoin de glace pour se former. Or, Osiris-Prime est à 0.05 UA, où il fait plus de 1200 K. Il est impossible pour la glace d'exister à cet endroit. Il n'y a tout simplement pas assez de matière solide (roches/métaux) à cette orbite pour former un cœur massif capable d'attirer le gaz.

La contradiction est donc : Les Jupiters chauds se trouvent à un endroit où, selon nos modèles, ils n'auraient jamais pu se former.

Résultat Final

Question 4 : La théorie de la migration planétaire

Principe

Si un Jupiter chaud n'a pas pu se former là où on le trouve, c'est qu'il s'est formé ailleurs et a "déménagé".

Mini-Cours

La Théorie de la Migration Planétaire :

Cette théorie est la solution la plus acceptée. Le scénario est le suivant :

- Formation : Le Jupiter chaud se forme comme une planète "normale", au-delà de la ligne des glaces (ex: à 3-5 UA), où il accrète un cœur de glace et de roche, puis une enveloppe massive de gaz.

- Migration : Tant que le disque protoplanétaire de gaz et de poussière est encore présent (pendant les premiers millions d'années), la planète massive interagit gravitationnellement avec lui. Ces interactions créent des "vagues" dans le disque, qui, en retour, exercent un couple (une force) sur la planète.

- Perte d'énergie : Ce couple freine la planète, lui faisant perdre de l'énergie et de l'élan. Elle spirale alors lentement vers l'intérieur, "migrant" à travers le système solaire.

- Arrêt : La migration s'arrête lorsque le disque de gaz se dissipe (évaporé par l'étoile) ou lorsque la planète atteint la "limite" intérieure du disque, la laissant "parquée" sur une orbite très proche de l'étoile.

Points à retenir

- Les planètes ne se forment pas nécessairement là où on les observe aujourd'hui.

- Les Jupiters Chauds sont des "migrants" : nés dans le froid, ils ont déménagé vers la chaleur.

Résultat Final

Question 5 : Méthode(s) de détection probables

Principe

Les différentes méthodes de détection d'exoplanètes ont des biais observationnels. Certaines sont plus efficaces pour trouver certains types de planètes.

Mini-Cours

Les deux méthodes principales pour les Jupiters Chauds :

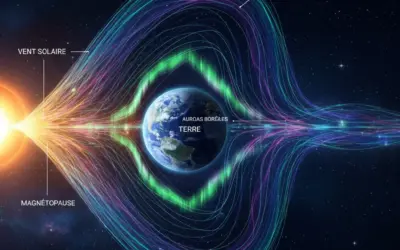

- Méthode des Transits (Photométrie) : On mesure la lumière d'une étoile en continu. Si une planète passe pile devant (un transit), elle bloque une petite fraction de la lumière, créant une "mini-éclipse" périodique.

- Biais : Favorise les grosses planètes (baisse de lumière plus profonde) sur des orbites courtes (transits fréquents et plus probables).

- Méthode des Vitesses Radiales (Spectroscopie Doppler) : On mesure le spectre de l'étoile. L'orbite de la planète induit une petite "oscillation" (un "wobble") de l'étoile. Ce mouvement modifie la lumière de l'étoile par effet Doppler (décalage vers le bleu puis vers le rouge).

- Biais : Favorise les planètes massives (plus de gravité, donc plus de "wobble") sur des orbites courtes (le "wobble" est plus rapide et plus ample).

Réflexions

Osiris-Prime est un candidat parfait pour les deux méthodes :

- Transit : Il est gros (\(R_p = 1.3 R_J\)) et proche (\(P = 3.5\) jours). Il causera une baisse de lumière notable et très fréquente.

- Vitesse Radiale : Il est massif (\(M_p = 0.8 M_J\)) et proche (\(a = 0.05\) UA). Il causera un "wobble" stellaire très important et rapide.

Historiquement, 51 Pegasi b (le premier Jupiter chaud) a été découvert par la méthode des vitesses radiales. Beaucoup d'autres (comme ceux du télescope Kepler) l'ont été par la méthode des transits.

Schéma (Après les calculs)

La méthode des transits produit un graphique appelé "courbe de lumière".

Courbe de Lumière Typique (Méthode des Transits)

Résultat Final

Outil Interactif : Simulateur de Température d'Équilibre

Utilisez cet outil pour voir comment la distance à l'étoile (demi-grand axe) et la réflectivité (albédo) influencent la température d'un Jupiter Chaud. Nous utilisons la luminosité de l'étoile Amon-Ra (\(L_{\star} = 4.21 \times 10^{26}\) W).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce qui définit principalement un "Jupiter chaud" ?

2. La faible densité d'Osiris-Prime (~483 kg/m³) suggère que :

3. Selon le modèle d'accrétion de cœur, où les géantes gazeuses doivent-elles se former ?

4. Comment nomme-t-on la théorie expliquant le "déménagement" d'un Jupiter chaud vers son étoile ?

5. Si l'albédo (réflectivité) d'une planète augmente (plus de nuages), sa température d'équilibre va...

Glossaire

- Albédo (A)

- Mesure du pouvoir réfléchissant d'une surface. Un albédo de 0 signifie une absorption totale (corps noir), un albédo de 1 signifie une réflexion totale (miroir parfait).

- Jupiter Chaud

- Classe d'exoplanètes géantes gazeuses (masse similaire ou supérieure à Jupiter) orbitant très près de leur étoile hôte (période orbitale de quelques jours).

- Ligne des Glaces (Frost Line)

- Distance dans un disque protoplanétaire au-delà de laquelle la température est suffisamment basse pour que les composés volatils (comme l'eau) se condensent en glace solide.

- Migration Planétaire

- Théorie expliquant comment une planète peut changer d'orbite après sa formation, typiquement en interagissant avec le disque protoplanétaire de gaz et de poussière.

- Température d'Équilibre (\(T_{eq}\))

- Température théorique d'une planète calculée en égalant l'énergie stellaire absorbée et l'énergie thermique rayonnée par la planète.

- UA (Unité Astronomique)

- Unité de distance égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 149.6 millions de kilomètres.

D’autres exercices de Planétologie et Exoplanétologie:

0 commentaires