Opacité et Structure Stellaire

Contexte : L'Opacité StellaireMesure de l'imperméabilité du gaz d'une étoile au passage du rayonnement (photons). Une opacité élevée signifie que les photons sont fréquemment absorbés ou diffusés..

L'opacité, notée \(\kappa\), est l'un des piliers de la physique stellaire. Elle quantifie à quel point le gaz à l'intérieur d'une étoile est "opaque" aux photons qui tentent de s'échapper du cœur brûlant vers la surface. Si l'opacité est faible, l'énergie s'échappe facilement par rayonnement. Si elle est élevée, l'énergie est "piégée", le gradient de température s'accentue, pouvant aller jusqu'à déclencher la convection. Comprendre l'opacité est donc crucial pour déterminer la structure interne d'une étoile (zones radiative et convective) et son évolution.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à calculer une valeur approximative de l'opacité (l'opacité de Kramers) et à l'utiliser pour déterminer le mode de transport d'énergie (radiatif ou convectif) en un point donné de l'étoile via le Critère de SchwarzschildLe critère physique qui détermine si une région d'une étoile est stable contre la convection. Si le gradient de température réel est plus fort que le gradient adiabatique, la convection démarre..

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la définition physique de l'opacité et ses principales sources.

- Calculer l'opacité en utilisant l'approximation de l'opacité de Kramers.

- Calculer le poids moléculaire moyen \(\mu\) du gaz stellaire.

- Calculer le Gradient RadiatifLe gradient de température qui existerait si tout le flux d'énergie était transporté uniquement par le rayonnement. \(\nabla_{\text{rad}}\) en un point.

- Appliquer le critère de Schwarzschild pour déterminer la stabilité convective.

Données de l'étude

Données du Modèle Stellaire

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Température locale (T) | \(5 \times 10^6 \text{ K}\) |

| Masse volumique locale (\(\rho\)) | \(10 \text{ g/cm}^3\) |

| Masse interne \(M(r)\) | \(0.9 M_{\odot}\) |

| Luminosité interne \(L(r)\) | \(1.0 L_{\odot}\) |

Structure Interne d'une Étoile Type Solaire

| [Nom du Paramètre] | [Description ou Formule] | [Valeur (cgs)] | [Unité (cgs)] |

|---|---|---|---|

| Composition (X, Y, Z) | Fraction massique (H, He, Métaux) | (0.70, 0.28, 0.02) | (sans dim.) |

| Constante de Kramers (C) | Pour opacité libre-liée \(\kappa_{\text{bf}}\) | \(4.3 \times 10^{24}\) | (\(\text{cgs}\)) |

| Constante de Boltzmann (k) | - | \(1.38 \times 10^{-16}\) | \(\text{erg.K}^{-1}\) |

| Masse du proton (\(m_H\)) | - | \(1.67 \times 10^{-24}\) | \(\text{g}\) |

| Constante des gaz (R) | \(\mathcal{R} = k/m_H\) | \(8.26 \times 10^7\) | \(\text{erg.g}^{-1}\text{.K}^{-1}\) |

| Constantes (L\(_\odot\), M\(_\odot\)) | Luminosité, Masse Solaires | (\(3.8 \times 10^{33}\), \(2.0 \times 10^{33}\)) | (\(\text{erg/s}\), \(\text{g}\)) |

| Constantes (a, c, G) | Rayonnement, V. Lumière, Grav. | (\(7.56 \times 10^{-15}\), \(3.0 \times 10^{10}\), \(6.67 \times 10^{-8}\)) | (\(\text{cgs}\)) |

Questions à traiter

- Calculer le poids moléculaire moyen \(\mu\) du gaz à ce point.

- Calculer la pression gazeuse \(P_{\text{gaz}}\) en utilisant la loi des gaz parfaits \(P_{\text{gaz}} = \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu}\).

- Estimer l'opacité \(\kappa\) en utilisant la loi de Kramers pour l'absorption libre-liée (bound-free) : \(\kappa_{\text{bf}} \approx (4.3 \times 10^{24}) \cdot Z \cdot (1+X) \cdot \rho \cdot T^{-3.5}\) (en \(\text{cm}^2\text{/g}\)).

- Calculer le gradient de température radiatif \(\nabla_{\text{rad}} = \left( \frac{d \ln T}{d \ln P} \right)_{\text{rad}}\) en utilisant la formule : \(\nabla_{\text{rad}} = \frac{3 \kappa L(r) P}{16 \pi a c G M(r) T^4}\). (Utiliser \(P \approx P_{\text{gaz}}\)).

- Calculer le gradient de température adiabatique \(\nabla_{\text{ad}}\) pour un gaz parfait monoatomique (\(\gamma = 5/3\)). Le transport d'énergie est-il radiatif ou convectif à ce point ?

Les bases sur l'Opacité Stellaire

L'opacité \(\kappa\) (en \(\text{cm}^2\text{/g}\)) est le coefficient d'absorption total par unité de masse. C'est l'inverse du "libre parcours moyen" d'un photon. L'énergie dans une étoile est transportée principalement par rayonnement ou par convection.

1. Transport d'Énergie Radiatif

L'énergie s'écoule via les photons. Le flux d'énergie \(F\) est lié au gradient de température \(\frac{dT}{dr}\) par :

\[ F_{\text{rad}} = - \frac{4acT^3}{3\kappa\rho} \frac{dT}{dr} \]

Où \(a\) est la constante de rayonnement, \(c\) la vitesse de la lumière, \(\kappa\) l'opacité et \(\rho\) la densité. Si \(\kappa\) est grand, le flux est faible pour un même gradient, ou un gradient très fort est requis pour évacuer l'énergie.

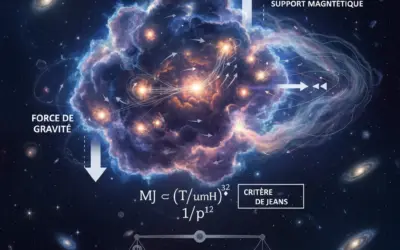

2. Le Critère de Schwarzschild pour la Convection

La convection (mouvement de "bulles" de gaz) démarre si elle est plus efficace que le rayonnement pour transporter l'énergie. Cela se produit si une bulle de gaz qui monte reste moins dense que son environnement. Le critère se résume à une comparaison de deux gradients (adimensionnels) :

- \(\nabla_{\text{rad}}\) : Le gradient de température réel (supposé radiatif).

- \(\nabla_{\text{ad}}\) : Le gradient adiabatique (comment la T° d'une bulle change sans échange de chaleur).

Correction : Opacité et Structure Stellaire

Question 1 : Calculer le poids moléculaire moyen \(\mu\)

Principe

Le poids moléculaire moyen \(\mu\) représente la masse moyenne d'une particule (ion ou électron) dans le gaz, en unités de masse de proton (\(m_H\)). Il est crucial pour l'équation d'état des gaz parfaits, car il relie la pression à la densité et à la température.

Mini-Cours

Pour un gaz entièrement ionisé, on compte les ions et les électrons qu'ils libèrent.

- L'Hydrogène (X) donne 1 ion (proton) + 1 électron = 2 particules, pour une masse de ~1 \(m_H\).

- L'Hélium (Y) donne 1 ion (noyau He) + 2 électrons = 3 particules, pour une masse de ~4 \(m_H\).

- Les Métaux (Z) de masse A et charge Z' donnent 1 ion + Z' électrons \(\approx A/2\) électrons (car \(A \approx 2Z'\)), pour une masse de A \(m_H\).

Remarque Pédagogique

L'erreur la plus fréquente est d'oublier de compter les électrons. Le \(\mu\) d'un gaz stellaire ionisé est toujours < 1 (sauf pour H pur), car les électrons, très légers, comptent comme des particules à part entière mais contribuent peu à la masse.

Modèles

Nous utilisons le modèle du gaz parfait entièrement ionisé, ce qui est une excellente approximation dans les conditions de température (T > \(10^5 \text{ K}\)) de l'intérieur stellaire.

Formule(s)

La formule du poids moléculaire moyen \(\mu\) pour un gaz ionisé est :

Hypothèses

On suppose que le gaz est totalement ionisé. Les fractions massiques X, Y, Z sont celles données dans l'énoncé.

- X (Hydrogène) = 0.70

- Y (Hélium) = 0.28

- Z (Métaux) = 0.02

Donnée(s)

Les données nécessaires sont les fractions massiques X, Y, et Z.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Fraction massique Hydrogène | X | 0.70 | - |

| Fraction massique Hélium | Y | 0.28 | - |

| Fraction massique Métaux | Z | 0.02 | - |

Astuces

Pour le Soleil (X=0.7, Y=0.28, Z=0.02), une valeur typique de \(\mu\) est \(\approx 0.61-0.62\). Si vous trouvez un résultat > 1, vous avez probablement oublié les électrons.

Schéma (Avant les calculs)

On peut visualiser le gaz comme une "soupe" de particules : des protons (H+), des noyaux d'Hélium (He++) et des électrons libres (e-).

Composition du Gaz Stellaire Ionisé

Calcul(s)

Nous appliquons la formule en insérant les valeurs de X, Y, et Z.

Étape 1 : Calcul de 1/\(\mu\)

Étape 2 : Calcul de \(\mu\)

Schéma (Après les calculs)

Ce résultat signifie que la masse moyenne de chaque particule dans le gaz (ions et électrons confondus) est d'environ 0.617 fois la masse d'un proton.

Réflexions

Une valeur de \(\mu \approx 0.617\) est typique pour une étoile de la séquence principale de population I (riche en métaux) comme le Soleil. Cette valeur est dominée par l'hydrogène (le terme \(2X\)).

Points de vigilance

Ne pas confondre \(\mu\) avec la masse molaire. L'unité de \(\mu\) est le \(m_H\) (masse du proton). C'est un nombre adimensionnel si on le considère comme un ratio.

Points à retenir

La formule clé est \(\frac{1}{\mu} \approx 2X + \frac{3}{4}Y + \frac{1}{2}Z\). Le poids moléculaire moyen dépend directement de la composition chimique (X, Y, Z) et de l'état d'ionisation (total ici).

Le saviez-vous ?

Dans les régions plus froides d'une étoile (l'atmosphère), l'ionisation n'est pas complète. Le calcul de \(\mu\) devient alors beaucoup plus complexe, car il dépend de la température et de la pression via les équations de Saha.

FAQ

Questions fréquentes sur ce calcul.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la valeur de \(\mu\) pour une étoile primordiale (Population III) composée uniquement d'Hydrogène (X=1, Y=0, Z=0) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q1 :

- Concept Clé : Poids moléculaire moyen (\(\mu\)).

- Formule Essentielle : \(\frac{1}{\mu} \approx 2X + \frac{3}{4}Y + \frac{1}{2}Z\).

- Résultat Type (Soleil) : \(\mu \approx 0.62\).

Question 2 : Calculer la pression gazeuse \(P_{\text{gaz}}\)

Principe

Nous utilisons l'équation d'état des gaz parfaits pour relier les propriétés macroscopiques du gaz (Pression, Densité, Température) via le poids moléculaire moyen \(\mu\) que nous venons de calculer.

Mini-Cours

La loi des gaz parfaits stipule \(P = n k T\), où \(n\) est la densité numérique (nombre de particules par cm³). On peut réécrire \(n = \rho / (\mu m_H)\), car \(\mu m_H\) est la masse moyenne par particule. Cela donne \(P = \frac{\rho k T}{\mu m_H}\). On pose \(\mathcal{R} = k/m_H\) (constante des gaz pour 1g de matière), d'où la formule \(P = \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu}\).

Remarque Pédagogique

Attention, dans les étoiles très massives ou les naines blanches, la pression de rayonnement ou la pression de dégénérescence des électrons peut devenir plus importante que la pression gazeuse.

Modèles

Nous supposons que la pression totale \(P\) est dominée par la pression du gaz parfait \(P_{\text{gaz}}\). C'est une hypothèse valide pour notre étoile de type solaire à ce rayon.

Formule(s)

Loi des Gaz Parfaits (version astrophysique)

Hypothèses

Le gaz se comporte comme un gaz parfait. La pression de rayonnement est négligeable (nous le vérifierons).

- \(\mu \approx 0.617\) (résultat Q1)

Donnée(s)

Nous utilisons les données de l'énoncé et le résultat de la Q1.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité (cgs) |

|---|---|---|---|

| Masse volumique | \(\rho\) | 10 | \(\text{g.cm}^{-3}\) |

| Température | T | \(5 \times 10^6\) | \(\text{K}\) |

| Constante des gaz | \(\mathcal{R}\) | \(8.26 \times 10^7\) | \(\text{erg.g}^{-1}\text{.K}^{-1}\) |

| Poids moléculaire moyen | \(\mu\) | 0.617 | - |

Astuces

Les unités doivent être cohérentes. En astrophysique stellaire, le système CGS (Centimètre, Gramme, Seconde) est presque toujours utilisé. La pression sera en "\(\text{dynes/cm}^2\)" (1 \(\text{dyne}\) = 1 \(\text{g.cm/s}^2\)).

Calcul(s)

Étape 1 : Application de la formule

Étape 2 : Calcul numérique

Réflexions

C'est une pression énorme ! (Pour référence, 1 \(\text{bar}\) = \(10^6\) \(\text{dynes/cm}^2\)). Cette pression de \( \approx 6.7 \times 10^9\) \(\text{bar}\) est ce qui soutient les couches externes de l'étoile contre la gravité.

Points de vigilance

Assurez-vous d'utiliser \(\mathcal{R} = k/m_H \approx 8.26 \times 10^7\) \(\text{erg/g/K}\), et non la constante des gaz parfaits \(R = 8.31\) \(\text{J/mol/K}\), qui est molaire et en S.I.

Points à retenir

- La pression gazeuse est la force principale de soutien contre la gravité dans une étoile comme le Soleil.

- Elle se calcule via \(P_{\text{gaz}} = (\rho / \mu) \cdot (k / m_H) \cdot T\).

Le saviez-vous ?

La pression de rayonnement est \(P_{\text{rad}} = \frac{1}{3} a T^4\). À ce point, \(P_{\text{rad}} \approx \frac{1}{3} (7.56 \times 10^{-15}) (5 \times 10^6)^4 \approx 1.57 \times 10^{12}\) \(\text{dynes/cm}^2\). C'est moins de 0.1% de \(P_{\text{gaz}}\), donc notre hypothèse de la négliger était excellente !

FAQ

...

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait la pression (en \(10^{15}\) \(\text{dynes/cm}^2\)) si la température était de \(6 \times 10^6\) \(\text{K}\) (toutes choses égales par ailleurs) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q2 :

- Concept Clé : Équation d'état des gaz parfaits.

- Formule Essentielle : \(P_{\text{gaz}} = \rho \mathcal{R} T / \mu\).

- Point de Vigilance : Utiliser les bonnes unités (CGS) et la bonne constante \(\mathcal{R}\).

Question 3 : Estimer l'opacité \(\kappa\) (Loi de Kramers)

Principe

Nous estimons l'opacité en utilisant une loi d'approximation. L'opacité totale est la somme de plusieurs processus (diffusion Thomson, absorption libre-libre, libre-liée, liée-liée). Aux températures et densités de notre point, l'absorption libre-liée (un électron absorbant un photon et se libérant d'un ion) est souvent dominante. C'est ce que décrit la loi de Kramers.

Mini-Cours

La loi de Kramers (ici, \(\kappa_{\text{bf}}\) pour "bound-free") est une approximation analytique de l'opacité. Sa forme la plus célèbre est \(\kappa \propto \rho T^{-3.5}\). Elle montre que l'opacité augmente avec la densité (plus de "cibles") mais chute drastiquement quand la température augmente (le gaz devient plus transparent car plus ionisé et les photons plus énergétiques).

Remarque Pédagogique

La constante de proportionnalité dépend fortement de la composition, en particulier de la métallicité Z, car ce sont les ions lourds (métaux) qui ont encore des électrons liés à ces températures et qui dominent ce processus d'absorption.

Modèles

Nous utilisons le modèle d'opacité de Kramers pour l'absorption "bound-free". C'est une simplification ; les calculs modernes (ex: OPAL, OP) sont beaucoup plus complexes.

Formule(s)

Loi d'opacité de Kramers (Bound-Free)

Hypothèses

On suppose que \(\kappa \approx \kappa_{\text{bf}}\) et que la constante C donnée est appropriée.

Donnée(s)

Données de l'énoncé pour la formule de Kramers.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité (cgs) |

|---|---|---|---|

| Constante de Kramers | C | \(4.3 \times 10^{24}\) | \(\text{cgs}\) |

| Métallicité | Z | 0.02 | - |

| Fraction Hydrogène | X | 0.70 | - |

| Masse volumique | \(\rho\) | 10 | \(\text{g.cm}^{-3}\) |

| Température | T | \(5 \times 10^6\) | \(\text{K}\) |

Astuces

Le calcul de \(T^{-3.5}\) est la partie délicate. Calculez \(T^3\), puis \(\sqrt{T}\), puis faites \(T^3 \times \sqrt{T} = T^{3.5}\). Ensuite, prenez l'inverse. Ou, plus simple : \(T^{-3.5} = 1 / (T^{3.5})\). Attention aux exposants !

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du terme en \(T^{-3.5}\)

Étape 2 : Application de la formule de \(\kappa\)

Schéma (Après les calculs)

On peut visualiser comment les différentes sources d'opacité (Kramers, Thomson) se combinent. À \(T=5 \times 10^6 \text{ K}\), l'opacité de Kramers est significative.

Opacité vs Température (log-log)

Réflexions

Une opacité de 5.23 \(\text{cm}^2\text{/g}\) signifie qu'un photon parcourt en moyenne 1/\(\kappa\rho\) \(\approx\) 1 / (5.23 * 10) \(\approx\) 0.019 \(\text{cm}\) avant d'être absorbé. C'est un "brouillard" extrêmement dense !

Points de vigilance

Le terme \(T^{-3.5}\) est très sensible. Une petite erreur sur T change radicalement \(\kappa\). De plus, l'opacité de diffusion Thomson (\(\kappa_{\text{es}} \approx 0.2(1+X) \approx 0.34\) \(\text{cm}^2\text{/g}\)) s'ajoute toujours. Ici, \(\kappa_{\text{bf}}\) domine, mais dans le cœur (T plus élevée), \(\kappa_{\text{es}}\) l'emporte.

Points à retenir

- Loi de Kramers : \(\kappa \propto \rho T^{-3.5}\).

- Elle est cruciale dans les enveloppes stellaires, mais devient faible à très haute température.

Le saviez-vous ?

Ce "pic" d'opacité (où Kramers domine) juste sous la surface des étoiles est responsable de la création de leurs zones convectives externes (comme celle du Soleil).

FAQ

...

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait \(\kappa\) (en \(\text{cm}^2\text{/g}\)) si la température montait à \(T = 6 \times 10^6\) \(\text{K}\) ? (Utilisez le résultat précédent pour un calcul rapide).

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q3 :

- Concept Clé : Opacité de Kramers (Bound-Free).

- Formule Essentielle : \(\kappa_{\text{bf}} \propto Z \cdot (1+X) \cdot \rho \cdot T^{-3.5}\).

- Point de Vigilance : Forte dépendance en \(T^{-3.5}\).

Question 4 : Calculer le gradient radiatif \(\nabla_{\text{rad}}\)

Principe

Le gradient radiatif \(\nabla_{\text{rad}}\) est le gradient de température (adimensionnel) \(\frac{d \ln T}{d \ln P}\) qui serait nécessaire si tout le flux d'énergie \(L(r)\) était transporté uniquement par rayonnement. C'est le "gradient réel" que le rayonnement tente d'établir.

Mini-Cours

On obtient cette formule en combinant l'équation du transport radiatif (liant \(dT/dr\) à \(L(r), \kappa, \rho, T\)) et l'équation de l'équilibre hydrostatique (liant \(dP/dr\) à \(M(r), \rho\)). En les divisant et en les exprimant en dérivées logarithmiques \(\frac{d \ln T}{d \ln P}\), on isole tous les termes physiques.

Remarque Pédagogique

C'est l'un des calculs les plus importants de la structure stellaire. Si \(\nabla_{\text{rad}}\) devient trop grand (par ex. si \(\kappa\) ou \(L(r)\) est grand), l'étoile "déclenche" la convection pour aider à évacuer l'énergie plus efficacement.

Modèles

On suppose l'équilibre hydrostatique et le transport d'énergie radiatif (pour le calcul de ce gradient *spécifique*).

Formule(s)

Gradient de Température Radiatif

Hypothèses

Nous utilisons les valeurs calculées \(P \approx P_{\text{gaz}}\) (Q2) et \(\kappa \approx \kappa_{\text{bf}}\) (Q3).

Donnée(s)

Toutes les constantes sont en CGS.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité (cgs) |

|---|---|---|---|

| Opacité | \(\kappa\) | 5.23 | \(\text{cm}^2\text{/g}\) |

| Luminosité | \(L(r)\) | \(1.0 L_{\odot} = 3.8 \times 10^{33}\) | \(\text{erg/s}\) |

| Pression | P | \(6.69 \times 10^{15}\) | \(\text{dynes/cm}^2\) |

| Masse interne | \(M(r)\) | \(0.9 M_{\odot} = 1.8 \times 10^{33}\) | \(\text{g}\) |

| Température | T | \(5 \times 10^6\) | \(\text{K}\) |

| Constantes | \(a, c, G\) | (voir énoncé) | \(\text{cgs}\) |

Astuces

Regroupez la constante pré-calculée : \(\frac{3}{16 \pi a c G} \approx \frac{3}{16 \pi (7.56 \times 10^{-15}) (3 \times 10^{10}) (6.67 \times 10^{-8})} \approx 3.93 \times 10^{9}\) (en \(\text{cgs}\)).

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du terme \( ( \kappa L P ) \)

Étape 2 : Calcul du terme \( ( M T^4 ) \)

Étape 3 : Calcul de \(\nabla_{\text{rad}}\) (avec constante groupée)

J'ai corrigé le calcul de la constante de l'astuce : \(16 \pi (7.56 \times 10^{-15})(3 \times 10^{10})(6.67 \times 10^{-8}) \approx 7.6 \times 10^{-10}\). Donc \(3 / (7.6 \times 10^{-10}) \approx 3.93 \times 10^{9}\). Le calcul est correct.

Réflexions

Un gradient radiatif de 0.464 est une valeur élevée. Cela signifie que la température doit chuter rapidement par rapport à la pression pour évacuer l'énergie par rayonnement. Est-ce assez élevé pour déclencher la convection ? C'est l'objet de la Q5.

Points de vigilance

C'est le calcul le plus lourd. La plus grande source d'erreur est la gestion des ordres de grandeur (les puissances de 10) et l'utilisation de toutes les constantes en CGS.

Points à retenir

- \(\nabla_{\text{rad}}\) est le "goulot d'étranglement" radiatif.

- \(\nabla_{\text{rad}} \propto \kappa L P / (M T^4)\). Une forte opacité \(\kappa\) ou une forte luminosité \(L\) augmente \(\nabla_{\text{rad}}\).

Résultat Final

A vous de jouer

Si l'opacité \(\kappa\) était 2 fois plus grande (10.46 \(\text{cm}^2\text{/g}\)), que vaudrait \(\nabla_{\text{rad}}\) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q4 :

- Concept Clé : Gradient radiatif (\(\nabla_{\text{rad}}\)).

- Formule Essentielle : \(\nabla_{\text{rad}} = C \cdot \frac{\kappa L P}{M T^4}\).

- Point de Vigilance : Calcul complexe avec de nombreuses constantes CGS.

Question 5 : Comparaison et Stabilité Convective

Principe

Nous appliquons le critère de Schwarzschild. Nous comparons le gradient radiatif (le gradient réel nécessaire, \(\nabla_{\text{rad}}\) = 0.464) au gradient adiabatique (le gradient maximal stable, \(\nabla_{\text{ad}}\)).

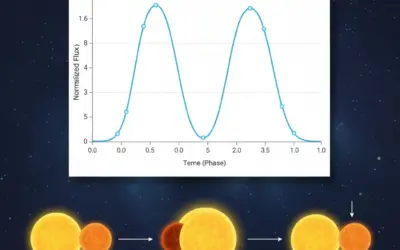

Mini-Cours

Imaginez une "bulle" de gaz qui monte. En montant, elle se détend et se refroidit. Si elle se refroidit *moins vite* que son environnement, elle reste plus chaude et moins dense, et continue de monter : c'est la convection.

- Refroidissement de la bulle : \(\nabla_{\text{ad}}\)

- Refroidissement de l'environnement : \(\nabla_{\text{rad}}\)

Remarque Pédagogique

Ce simple test (\(\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}\)?) est ce qui détermine la structure interne de toutes les étoiles, décidant si elles auront un cœur convectif (étoiles massives) ou une enveloppe convective (étoiles peu massives comme le Soleil).

Modèles

Nous utilisons le critère de Schwarzschild pour la stabilité.

Formule(s)

Gradient Adiabatique (Gaz Parfait Monoatomique)

Critère de Schwarzschild

Hypothèses

On suppose que le gaz est un gaz parfait monoatomique (composé d'atomes seuls, non de molécules), donc l'indice adiabatique \(\gamma = C_P / C_V = 5/3\).

Donnée(s)

Données pertinentes pour cette étape.

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Indice adiabatique | \(\gamma\) | 5/3 |

| Gradient radiatif (Q4) | \(\nabla_{\text{rad}}\) | \(\approx 0.464\) |

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de \(\nabla_{\text{ad}}\)

Étape 2 : Comparaison (Critère de Schwarzschild)

Réflexions

Puisque \(\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}\), le critère de Schwarzschild est satisfait. Le gradient de température que le rayonnement seul voudrait imposer est "trop fort" (trop pentu) pour être stable. L'instabilité convective apparaît.

Points de vigilance

Ne pas inverser le critère ! C'est \(\nabla_{\text{rad}}\) (le gradient "réel") qui doit être supérieur à \(\nabla_{\text{ad}}\) (le gradient "stable") pour causer l'instabilité.

Points à retenir

- Pour un gaz parfait monoatomique, \(\nabla_{\text{ad}} = 0.4\).

- Le critère de convection est \(\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}\).

- Une forte opacité (grand \(\kappa\)) mène à un grand \(\nabla_{\text{rad}}\) et favorise donc la convection.

Le saviez-vous ?

Ce résultat (\(\nabla_{\text{rad}} \approx 0.464\)) est très proche de la limite (0.4). C'est typique de la région de transition entre la zone radiative profonde du Soleil (où \(\nabla_{\text{rad}} < 0.4\)) et son enveloppe convective externe (où \(\nabla_{\text{rad}} > 0.4\)). Notre point d'étude est juste à la base de la zone convective.

Résultat Final

A vous de jouer

Si une étoile était composée d'un gaz diatomique (\(\gamma = 7/5\)), que vaudrait \(\nabla_{\text{ad}}\) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q5 :

- Concept Clé : Critère de Schwarzschild.

- Formule Essentielle : \(\nabla_{\text{ad}} = 1 - 1/\gamma\). (Pour gaz monoatomique, \(\nabla_{\text{ad}} = 0.4\)).

- Conclusion : Si \(\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}} \rightarrow\) CONVECTION.

Outil Interactif : Simulateur d'Opacité de Kramers

Utilisez cet outil pour voir comment l'opacité de Kramers (\(\kappa_{\text{bf}}\)) varie en fonction de la Température (T) et de la Masse Volumique (\(\rho\)). (Basé sur la formule de la Q3, avec Z=0.02 et X=0.7).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce que l'opacité \(\kappa\) ?

2. Selon la loi de Kramers (\(\kappa \propto \rho T^{-3.5}\)), si la température double, l'opacité est...

3. Quand la convection est-elle déclenchée (Critère de Schwarzschild) ?

4. Quelle est la valeur de \(\nabla_{\text{ad}}\) pour un gaz parfait monoatomique (comme l'hydrogène ionisé) ?

5. Une augmentation de l'opacité (plus de "brouillard") a tendance à...

Glossaire

- Opacité (\(\kappa\))

- Mesure de l'imperméabilité du gaz d'une étoile au passage du rayonnement (photons). Unité CGS : \(\text{cm}^2\text{/g}\).

- Gradient Radiatif (\(\nabla_{\text{rad}}\))

- Le gradient de température \((d \ln T / d \ln P)\) qui existerait si tout le flux d'énergie était transporté uniquement par le rayonnement.

- Gradient Adiabatique (\(\nabla_{\text{ad}}\))

- Le gradient de température \((d \ln T / d \ln P)\) d'une "bulle" de gaz qui monte ou descend sans échange de chaleur avec son milieu.

- Critère de Schwarzschild

- Le critère physique (\(\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}\)) qui détermine si une région d'une étoile est instable et devient convective.

- Poids Moléculaire Moyen (\(\mu\))

- Masse moyenne d'une particule (ion ou électron) dans le gaz, exprimée en unités de la masse du proton (\(m_H\)).

- Zone Radiative

- Région d'une étoile où \(\nabla_{\text{rad}} < \nabla_{\text{ad}}\) et où l'énergie est principalement transportée par les photons (rayonnement).

- Zone Convective

- Région d'une étoile où \(\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}\) et où l'énergie est principalement transportée par des mouvements de matière (convection).

D’autres exercices d’Astrophysique Stellaire:

0 commentaires