Analyse des Modes de Vibration Solaires

Contexte : L'HéliosismologieL'étude de l'intérieur du Soleil par l'analyse de ses vibrations de surface (oscillations)..

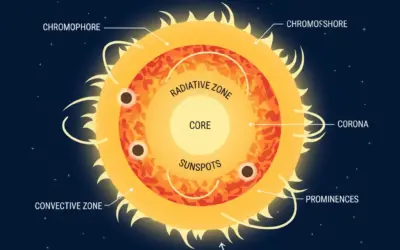

L'héliosismologie est la discipline qui étudie la structure interne et la dynamique du Soleil en analysant ses oscillations de surface. Tout comme la sismologie nous renseigne sur l'intérieur de la Terre, l'héliosismologie utilise les "tremblements de Soleil" (des ondes acoustiques et de gravité) pour sonder les conditions physiques (température, densité, rotation) depuis le cœur jusqu'à la photosphère.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à analyser les diagrammes de dispersion (modes p) pour en déduire les propriétés fondamentales de la structure interne du Soleil.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la différence entre les modes p (pression)Modes acoustiques où la force de rappel est la pression. Ils sondent principalement la zone convective. et les modes g (gravité)Modes de flottabilité où la force de rappel est la poussée d'Archimède. Ils sondent le cœur radiatif..

- Savoir interpréter un diagramme l-ν (degré-fréquence).

- Appliquer la relation de dispersion asymptotique pour estimer le temps de trajet acoustique.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Instrument | Réseau GONG |

| Type de modes observés | Modes p (acoustiques) |

| Durée d'observation | 72 jours |

Diagramme l-ν (schématique)

| Paramètre Héliosismique | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Fréquence typique (mode l=0) | ν(n,0) (pour n≈20) | 3000 | µHz (microhertz) |

| Grand espacement moyen | Δν | 135 | µHz |

| Petit espacement (l=0 à l=2) | δν(02) | 9 | µHz |

Questions à traiter

- Calculer la période (en minutes) correspondant à la fréquence typique de 3000 µHz.

- Expliquer la signification physique du grand espacement Δν.

- En utilisant le grand espacement Δν, estimer le temps de trajet acoustique τ à travers le Soleil.

- Que mesure le petit espacement δν(02) et que nous apprend-il sur le Soleil ?

- Pourquoi les modes g, bien que théoriquement présents, sont-ils si difficiles à observer ?

Les bases sur l'Héliosismologie

Les oscillations solaires sont des ondes piégées dans la cavité formée par le Soleil. Elles sont excitées par la convection turbulente près de la surface. On les classe en deux grands types : les modes p (acoustiques) et les modes g (gravité).

1. Modes p (Acoustiques)

Ce sont des ondes sonores pour lesquelles la force de rappel est la pression. Elles se propagent dans toute la zone de convection et une partie de la zone radiative. Ce sont les modes les plus faciles à observer (périodes de ~5 minutes). Leur fréquence ν augmente avec le degré l (nombre d'ondes à la surface) et le nombre d'ordre radial n (nombre de nœuds en rayon).

2. Modes g (Gravité)

Ce sont des ondes de flottabilité (poussée d'Archimède) pour lesquelles la force de rappel est la gravité. Elles sont principalement confinées dans le cœur radiatif, où la stratification est stable. Leurs périodes sont beaucoup plus longues (des heures) et leur amplitude à la surface est très faible, les rendant extrêmement difficiles à détecter.

Correction : Analyse des Modes de Vibration Solaires

Question 1 : Calculer la période (en minutes) correspondant à la fréquence typique de 3000 µHz.

Principe

La période (T) est la durée d'une oscillation complète. Elle est mathématiquement l'inverse de la fréquence (ν), qui représente le nombre d'oscillations par unité de temps.

Mini-Cours

En physique, la fréquence est mesurée en Hertz (Hz), où 1 Hz = 1 oscillation par seconde. La période est mesurée en secondes (s). La relation fondamentale est T = 1 / ν. Pour cet exercice, nous devons gérer le préfixe "micro" (µ).

Remarque Pédagogique

L'étape la plus importante est la conversion d'unités. Le "micro" de microhertz (µHz) signifie 10⁻⁶. Il faut convertir la fréquence en Hertz avant de calculer l'inverse pour obtenir la période en secondes.

Normes

L'utilisation du Système International d'unités (SI) est la norme en physique. La fréquence s'exprime en Hertz (Hz ou s⁻¹) et le temps en secondes (s).

Formule(s)

La formule de base est simple :

Conversion d'unité

Hypothèses

Nous supposons que la valeur de 3000 µHz est une mesure précise de la fréquence du mode.

Donnée(s)

Nous n'avons qu'une seule donnée pour cette question :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Fréquence typique | ν | 3000 | µHz |

Astuces

Retenez "5 minutes" ! C'est la période d'oscillation solaire la plus connue. Si votre calcul donne un résultat très différent (comme 5000 minutes ou 0.005 minutes), vous avez probablement fait une erreur d'unité.

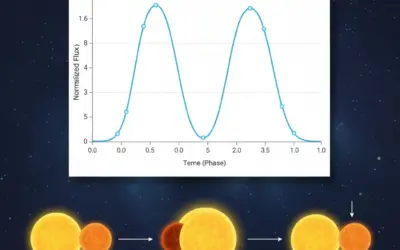

Schéma (Avant les calculs)

On peut visualiser la relation inverse entre la fréquence (nombre d'oscillations par seconde) et la période (durée d'une oscillation).

Fréquence vs Période

Calcul(s)

Le calcul se déroule en trois étapes :

Étape 1 : Conversion de la fréquence en Hertz (Hz)

Étape 2 : Calcul de la période en secondes (s)

Étape 3 : Conversion de la période en minutes (min)

Réflexions

Le résultat confirme l'ordre de grandeur célèbre : les oscillations solaires les plus puissantes (celles avec le plus d'énergie) ont une période d'environ 5 minutes. Cela signifie que la surface du Soleil "monte" et "descend" (ou s'expanse et se contracte) en moyenne toutes les 5 minutes, avec des vitesses de l'ordre du m/s.

Points de vigilance

Le piège principal est de calculer 1/3000 directement, ce qui donnerait 0.000333 s, un résultat physiquement incorrect. La conversion des micro-unités (µ) est fondamentale. µHz signifie 10⁻⁶ Hz, à ne pas confondre avec mHz (millihertz, 10⁻³ Hz).

Points à retenir

- La relation fondamentale est T = 1/ν.

- L'oscillation solaire "phare" est la période de 5 minutes.

- 3000 µHz ≈ 3 mHz ≈ 5.56 minutes.

Le saviez-vous ?

Les oscillations de 5 minutes du Soleil ont été découvertes dans les années 1960 par Robert B. Leighton. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique localisé, avant de comprendre qu'il s'agissait de modes acoustiques globaux, piégés dans l'ensemble du Soleil.

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape :

Résultat Final

A vous de jouer

Si un autre mode a une fréquence de 2500 µHz, quelle est sa période en secondes ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Période T vs Fréquence ν.

- Formule Essentielle : T = 1/ν.

- Point de Vigilance Majeur : Conversion µHz → Hz (multiplier par 10⁻⁶).

Question 2 : Expliquer la signification physique du grand espacement Δν.

Principe

Le grand espacement Δν est l'une des mesures les plus fondamentales en héliosismologie. Il représente l'espacement en fréquence "fondamental" entre des modes successifs ayant le même degré l (même géométrie de surface).

Mini-Cours

Les modes p sont des ondes acoustiques piégées. Elles forment des ondes stationnaires. Tout comme une corde de guitare a une fréquence fondamentale et des harmoniques (multiples de la fondamentale), le Soleil a des modes d'ordre n, n+1, n+2... qui sont ses "harmoniques" radiales. Δν est cet espacement entre les harmoniques. Il est directement lié au temps τ que met une onde sonore pour traverser le Soleil de la surface au centre (Δν ≈ 1/(2τ)).

Remarque Pédagogique

C'est la mesure la plus simple pour "peser" et "mesurer" une étoile (astérosismologie). Δν dépend de la densité moyenne de l'étoile (Δν ∝ √(ρ̄)). Ainsi, en mesurant simplement l'espacement des pics dans le spectre d'une étoile, on peut estimer sa densité globale.

Normes

Le grand espacement Δν est conventionnellement mesuré en microhertz (µHz). Pour le Soleil, sa valeur de référence est d'environ 135 µHz.

Formule(s)

Relation asymptotique (simplifiée)

Lien avec le temps de trajet acoustique τ

Hypothèses

Cette description simple suppose que l'étoile est sphérique, non rotative et que la théorie asymptotique (valide pour n ≫ l) s'applique.

Donnée(s)

La donnée de l'énoncé est la valeur mesurée pour le Soleil :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Grand espacement | Δν | 135 | µHz |

Astuces

Δν est inversement proportionnel au temps de trajet, donc au rayon de l'étoile. Une grosse étoile (géante rouge) aura un τ très grand, donc un Δν très petit (parfois < 1 µHz). Une étoile compacte (naine) aura un τ petit et un Δν grand.

Schéma (Avant les calculs)

On peut visualiser Δν comme l'espacement régulier entre les "harmoniques" (ordres n) sur un spectre de fréquence, pour un l donné.

Visualisation du Grand Espacement Δν

Calcul(s)

Cette question est purement descriptive, il n'y a pas de calcul à effectuer.

Réflexions

Δν est une sonde directe de la vitesse moyenne du son cs à l'intérieur du Soleil. Puisque la vitesse du son dépend de la température et de la masse molaire moyenne (cs ∝ √(T/µ)), mesurer Δν nous donne une contrainte forte sur la structure thermique globale du Soleil et son rayon. C'est l'indicateur le plus robuste de la structure moyenne d'une étoile.

Points de vigilance

Ne pas confondre le grand espacement Δν (espacement entre les ordres n) avec le petit espacement δν (espacement entre les degrés l). Δν sonde toute l'étoile, δν sonde le cœur.

Points à retenir

- Δν est l'espacement entre les harmoniques (ordres n) d'un même degré l.

- Il est inversement proportionnel au temps de trajet du son à travers le Soleil (Δν ≈ 1/(2τ)).

- Il sonde la structure globale (densité moyenne) du Soleil.

Le saviez-vous ?

Les musiciens appellent cela la "série harmonique". Le son d'une corde de guitare est composé d'une fondamentale et de ses harmoniques. Le Soleil "chante" de la même manière, et Δν est sa note fondamentale (bien qu'inaudible, car de très basse fréquence).

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape :

Résultat Final

A vous de jouer

Une étoile A (géante) a un Δν de 10 µHz. Une étoile B (naine) a un Δν de 200 µHz. Laquelle est la plus grosse et la moins dense ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : Espacement des harmoniques (n).

- Formule Essentielle : Δν ≈ 1/(2τ) ∝ √(ρ̄).

- Utilisation : Sonde la structure globale (densité moyenne).

Question 3 : En utilisant le grand espacement Δν, estimer le temps de trajet acoustique τ à travers le Soleil.

Principe

Le grand espacement Δν est l'inverse d'un temps. Plus précisément, il est lié au temps τ que met une onde sonore pour faire un aller-retour entre la surface et le centre du Soleil. Cette question consiste à inverser cette relation pour trouver τ à partir de la mesure de Δν.

Mini-Cours

La relation asymptotique fondamentale lie le grand espacement au temps de trajet acoustique τ. Le temps τ est défini comme le temps nécessaire à une onde sonore pour voyager du centre (r=0) à la surface (r=R) le long d'un rayon. La relation est Δν ≈ 1 / (2τ). Le facteur 2 provient du fait que l'onde est piégée et effectue un aller-retour (surface-centre-surface) pour compléter un cycle, ce qui prend un temps 2τ.

Remarque Pédagogique

L'objectif ici est purement calculatoire : nous devons isoler τ de la formule Δν ≈ 1 / (2τ). L'étape la plus critique, comme souvent en physique, est la gestion des unités. Δν est donné en microhertz (µHz), mais pour obtenir un temps τ en secondes (l'unité SI), la fréquence Δν doit être exprimée en Hertz (Hz) avant tout calcul.

Normes

Nous travaillons dans le Système International (SI). La fréquence Δν doit être en Hertz (s⁻¹) pour que le temps τ soit calculé en secondes (s).

Formule(s)

Relation principale

Conversion d'unité

Hypothèses

Nous supposons que la relation asymptotique Δν ≈ 1 / (2τ) est une approximation suffisante pour ce calcul d'ordre de grandeur.

Donnée(s)

La seule donnée nécessaire est le grand espacement moyen :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Grand espacement | Δν | 135 | µHz |

Astuces

Puisque τ est l'inverse d'une fréquence, si Δν est petit, τ sera grand. Attendez-vous à un temps de plusieurs milliers de secondes, ce qui correspond à un ordre de grandeur d'environ une heure.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre le concept du temps de trajet τ : le temps pour qu'une onde sonore (cs) traverse le rayon solaire R.

Temps de trajet acoustique τ

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion de Δν en Hertz (Hz)

Étape 2 : Calcul de τ en secondes (s)

Étape 3 : Conversion en minutes

Schéma (Après les calculs)

Le schéma reste conceptuel, mais nous savons maintenant que le trajet illustré (surface-centre) prend environ 61.7 minutes.

Réflexions

Un temps de trajet d'environ 61.7 minutes (un peu plus d'une heure) pour qu'une onde sonore traverse le rayon solaire est une valeur de référence en héliosismologie. Cela montre à quel point le Soleil est grand et dense : même à la vitesse du son (des centaines de km/s au centre), le trajet prend plus d'une heure.

Points de vigilance

Deux pièges principaux :

1. Oublier de convertir les µHz en Hz.

2. Oublier le facteur 2 dans la formule τ = 1 / (2Δν). Si vous calculez 1/Δν, vous trouverez le temps d'un aller-retour complet, et non le temps de trajet simple τ.

Points à retenir

- La formule clé : τ ≈ 1 / (2 Δν).

- Le Δν du Soleil (135 µHz) correspond à un temps de trajet τ d'environ 62 minutes.

Le saviez-vous ?

L'astérosismologie (la sismologie des autres étoiles) utilise cette relation. En mesurant Δν pour une étoile lointaine, les astronomes peuvent estimer son temps τ. Combiné à d'autres mesures, cela permet d'estimer la masse et le rayon (et donc la densité moyenne) d'étoiles que l'on ne voit que comme de simples points lumineux.

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape :

Résultat Final

A vous de jouer

L'étoile Proxima Centauri a un Δν mesuré d'environ 1100 µHz. Quel est son temps de trajet acoustique τ en secondes ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 3 :

- Concept Clé : Calcul du temps de trajet acoustique τ.

- Formule Essentielle : τ ≈ 1 / (2 Δν).

- Point de Vigilance Majeur : Utiliser Δν en Hz (s⁻¹) pour obtenir τ en s.

Question 4 : Que mesure le petit espacement δν(02) et que nous apprend-il sur le Soleil ?

Principe

Le petit espacement δν(02) est une mesure différentielle subtile. Il compare la fréquence des modes qui plongent jusqu'au cœur (l=0) à celle des modes qui restent légèrement plus en surface (l=2). Cet écart est extrêmement sensible à la structure physique du cœur.

Mini-Cours

Alors que Δν sonde l'ensemble du Soleil, le petit espacement δν est sensible au gradient de la vitesse du son cs près du centre. Au fur et à mesure que le Soleil vieillit, il brûle de l'Hydrogène (H) en Hélium (He) dans son cœur. L'Hélium est plus lourd, ce qui augmente la densité ρ et la masse molaire moyenne µ au centre. Cela modifie la vitesse du son (cs ∝ √(T/µ)) d'une manière très spécifique que le δν peut détecter.

Remarque Pédagogique

C'est une mesure "différentielle" puissante. En comparant ν(n,0) et ν(n-1,2), on annule en grande partie l'effet global de la structure (capturé par Δν) pour isoler l'effet fin lié au cœur. C'est l'outil sismologique par excellence pour dater une étoile.

Normes

Le petit espacement est noté δν(l, l+2). Le plus courant est δν(02) = ν(n,0) - ν(n-1,2). Il est également mesuré en µHz.

Formule(s)

Définition

Relation physique (simplifiée)

Hypothèses

On suppose que la physique du modèle stellaire standard (fusion nucléaire H → He) est correcte.

Donnée(s)

La valeur mesurée pour le Soleil :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Petit espacement | δν(02) | 9 | µHz |

Astuces

Le petit espacement δν(02) diminue à mesure que l'étoile vieillit (car le cœur se contracte et le gradient de cs change). Une étoile jeune a un δν plus grand qu'une étoile vieille.

Schéma (Avant les calculs)

Schéma montrant la différence de pénétration des modes l=0 (qui atteint le centre) et l=2 (qui s'arrête juste avant).

Pénétration des modes l=0 et l=2

Calcul(s)

Cette question est purement descriptive, il n'y a pas de calcul à effectuer.

Réflexions

La valeur de δν(02) ≈ 9 µHz est une contrainte très forte. Les modèles d'évolution stellaire sont ajustés pour reproduire cette valeur (ainsi que Δν, le rayon, la luminosité...) pour un âge de 4.6 milliards d'années. C'est l'une des preuves les plus robustes que nous comprenons la physique du cœur de notre Soleil.

Points de vigilance

La définition exacte est importante : c'est ν(n,0) - ν(n-1,2) et non ν(n,0) - ν(n,2). Cette combinaison spécifique est conçue pour isoler l'effet du cœur.

Points à retenir

- δν (petit espacement) est sensible aux conditions du cœur solaire (gradient de cs).

- Il permet de mesurer le "vieillissement" de l'étoile (taux d'hélium dans le cœur).

- Il est utilisé pour estimer l'âge du Soleil.

Le saviez-vous ?

C'est en grande partie grâce à la mesure précise de δν(02) par les premières missions d'héliosismologie que l'on a pu confirmer que l'âge du Soleil (4.57 Ga) était cohérent avec l'âge de la Terre (estimé par la datation des météorites).

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape :

Résultat Final

A vous de jouer

Vous observez une étoile de même masse que le Soleil, mais son δν(02) est de 11 µHz. Est-elle plus jeune ou plus vieille que le Soleil ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 4 :

- Concept Clé : Sonde différentielle du cœur.

- Formule Essentielle : δν(02) = ν(n,0) - ν(n-1,2).

- Utilisation : Mesure l'âge de l'étoile (évolution du cœur).

Question 5 : Pourquoi les modes g, bien que théoriquement présents, sont-ils si difficiles à observer ?

Principe

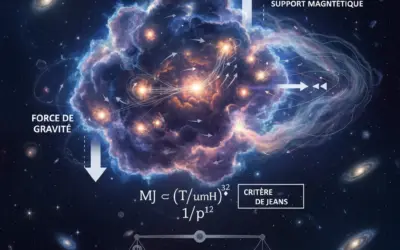

Les modes g (gravité) sont des ondes de flottabilité. Contrairement aux modes p (pression) qui se propagent bien dans la zone de convection (agitée), les modes g sont "évanescents" dans cette zone : leur amplitude s'effondre exponentiellement.

Mini-Cours

La propagation des ondes dans une étoile dépend de deux fréquences critiques : la fréquence de coupure acoustique (νac) et la fréquence de Brunt-Väisälä (N).

- **Modes p** (ν > νac, N) : Se propagent partout.

- **Modes g** (ν < νac, N) : Ne se propagent que là où la stratification est stable (N² > 0), c'est-à-dire le **cœur radiatif**.

Remarque Pédagogique

Le défi est de voir un signal à la surface (photosphère) qui provient d'une onde piégée très profondément. L'amplitude de l'onde doit "traverser" toute la zone de convection où elle est évanescente. L'amplitude à la surface est donc infime (de l'ordre du mm/s), alors que les modes p (excités en surface) ont des amplitudes 1000 fois plus grandes (m/s) et créent un "bruit" sismique qui noie le signal des modes g.

Normes

Les modes g ont des fréquences très basses (typiquement < 500 µHz) et des périodes longues (plusieurs heures à plusieurs jours).

Formule(s)

Condition de propagation (Mode g)

Zone de convection (instable)

Hypothèses

Modèle standard d'une étoile de type solaire avec un cœur radiatif et une enveloppe convective.

Donnée(s)

Il s'agit d'une question conceptuelle.

Astuces

Pensez aux modes g comme à des vagues au fond de l'océan (cœur radiatif). La surface de l'océan est agitée par une tempête (zone convective, modes p). Essayer de voir les vagues du fond à la surface est presque impossible car la tempête les masque complètement.

Schéma (Avant les calculs)

Schéma du Soleil montrant les zones de piégeage des modes p (principalement l'enveloppe) et des modes g (le cœur).

Zones de Piégeage des Modes

Calcul(s)

Cette question est purement descriptive.

Réflexions

La détection des modes g est le "Saint Graal" de l'héliosismologie. S'ils étaient mesurés, ils donneraient une information directe sur la rotation et la physique du cœur, ce que les modes p ne font que très indirectement. C'est un défi observationnel immense qui nécessite des années d'observation ininterrompue et une analyse de données extrêmement poussée.

Points de vigilance

Ne pas confondre les deux types de modes :

- **Modes p** (Pression) : Rapides (minutes), haute fréquence, visibles en surface, sondent l'enveloppe.

- **Modes g** (Gravité) : Lents (heures), basse fréquence, invisibles en surface, sondent le cœur.

Points à retenir

- Les modes g sont des ondes de gravité (flottabilité) piégées dans le cœur radiatif stable.

- La zone de convection est instable (N² < 0) et agit comme une barrière "évanescente" pour les modes g.

- Leur amplitude à la surface est donc quasi-nulle, noyée dans le "bruit" des modes p.

Le saviez-vous ?

Après des décennies de recherche, une détection des modes g du Soleil a finalement été annoncée en 2017 par l'équipe de l'instrument GOLF à bord du satellite SOHO, après plus de 16 ans d'observations continues. Cette détection reste cependant un exploit technique à la limite du signal/bruit.

FAQ

Questions fréquentes pour cette étape :

Résultat Final

A vous de jouer

Pensez-vous qu'il serait plus facile d'observer les modes g sur une étoile massive (qui a un cœur convectif et une enveloppe radiative) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 5 :

- Concept Clé : Ondes de gravité (flottabilité).

- Localisation : Piégées dans le cœur radiatif (N² > 0).

- Défi : Évanescence dans la zone convective (N² < 0) ⇒ amplitude de surface quasi-nulle.

Outil Interactif : Simulateur de Dispersion

Cet outil simule la fréquence ν en fonction du degré l pour un nombre d'ordre n donné, basé sur une loi de dispersion simplifiée (similaire à la loi de Duvall).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés (pour n et l donnés)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce qu'un "mode p" ?

2. Que mesure principalement le "grand espacement" Δν ?

3. Où sont principalement confinés les "modes g" ?

4. La période "classique" de 5 minutes des oscillations solaires correspond à une fréquence d'environ...

5. Comment appelle-t-on le diagramme qui montre la puissance des oscillations en fonction de la fréquence (ν) et du degré angulaire (l) ?

Glossaire

- Mode p (Mode de pression)

- Mode d'oscillation acoustique où la force de rappel est la pression. Ces modes sondent principalement la zone de convection.

- Mode g (Mode de gravité)

- Mode d'oscillation de flottabilité où la force de rappel est la poussée d'Archimède (gravité). Ces modes sont confinés au cœur radiatif stable.

- Grand Espacement (Δν)

- L'espacement en fréquence entre les modes de même degré l et de nombres d'ordre radiaux n consécutifs. Lié au temps de traversée acoustique du Soleil.

- Petit Espacement (δν)

- Différence fine entre les fréquences (par ex. ν(n,0) - ν(n-1,2)). Il est sensible aux conditions spécifiques du cœur solaire, notamment son âge (composition en Hélium).

- Degré (l)

- Nombre quantique décrivant la géométrie horizontale de l'oscillation (le nombre de 'lignes nodales' à la surface). l=0 est un mode radial (le Soleil gonfle et se contracte).

- Ordre radial (n)

- Nombre quantique décrivant le nombre de nœuds (points immobiles) le long du rayon de l'étoile.

D’autres exercices d’Astrophysique Stellaire:

0 commentaires