Proto-étoiles et Objets Herbig-Haro

Contexte : La naissance des étoiles.

Cet exercice explore les premières phases de la formation stellaire, en se concentrant sur les proto-étoilesUne jeune étoile encore en phase d'accrétion de matière depuis son nuage moléculaire parent. et les spectaculaires objets de Herbig-Haro (objets HH)Des nébuleuses brillantes formées lorsque les jets de gaz émis par une proto-étoile entrent en collision avec le milieu interstellaire..

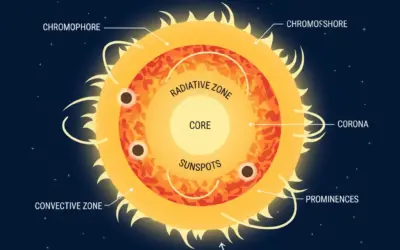

La formation d'une étoile est un processus complexe qui débute par l'effondrement gravitationnel d'un nuage moléculaire froid et dense. Au centre, une proto-étoile se forme, chauffée par l'énergie gravitationnelle libérée par la matière qui tombe sur elle (accrétion). Ce processus est loin d'être paisible : la proto-étoile, entourée d'un disque d'accrétionStructure de gaz et de poussière en rotation autour d'un objet central (comme une proto-étoile), d'où provient la matière accrétée., éjecte de puissants jets bipolairesFlux de matière collimatés et très rapides, émis perpendiculairement au disque d'accrétion par la proto-étoile.. Lorsque ces jets supersoniques frappent le gaz interstellaire environnant, ils créent des ondes de choc lumineuses : les objets de Herbig-Haro.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer des principes physiques fondamentaux (gravité, conservation de l'énergie, dynamique des fluides) pour quantifier les propriétés de ces jeunes objets stellaires et comprendre comment nous les observons.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer le temps de chute libre d'un nuage moléculaire.

- Estimer la luminosité d'accrétion d'une proto-étoile.

- Calculer l'âge dynamique d'un objet Herbig-Haro.

- Appliquer la formule de la masse de Jeans pour évaluer la stabilité d'un nuage.

- Comprendre la relation entre la masse, le taux d'accrétion et le temps de formation.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Désignation de l'objet | YSO-NAJ-1 |

| Distance de la région | 140 parsecs (pc) |

| Température du nuage parent | 20 Kelvin (K) |

| Constante gravitationnelle (G) | \(6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2\) |

| Constante de Boltzmann (k) | \(1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}\) |

| Masse du proton (\(m_p\)) | \(1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}\) |

| Masse Solaire (\(M_{\odot}\)) | \(1.989 \times 10^{30} \text{ kg}\) |

| Rayon Solaire (\(R_{\odot}\)) | \(6.96 \times 10^{8} \text{ m}\) |

| Luminosité Solaire (\(L_{\odot}\)) | \(3.828 \times 10^{26} \text{ W}\) |

| Unité Astronomique (UA) | \(1.496 \times 10^{11} \text{ m}\) |

| Année-lumière (al) | \(9.461 \times 10^{15} \text{ m}\) |

| Parsec (pc) | \(3.086 \times 10^{16} \text{ m}\) |

Schéma d'une Proto-étoile et Objets HH

| [Nom du Paramètre] | [Description ou Formule] | [Valeur] | [Unité] |

|---|---|---|---|

| Masse de la proto-étoile | Mproto | 0.8 | M☉ |

| Rayon de la proto-étoile | Rproto | 3.0 | R☉ |

| Taux d'accrétion | Ṁ | 10-6 | M☉/an |

| Densité du nuage | ρ | 5 × 10-16 | kg/m3 |

| Vitesse du jet (objet HH) | vjet | 150 | km/s |

| Distance de l'objet HH | dHH | 21 000 | UA |

Questions à traiter

- Calculer la masse de Jeans (en \(M_{\odot}\)) du nuage parent pour déterminer s'il est susceptible de s'effondrer. On supposera que le nuage est une sphère de rayon \(R = 0.1 \text{ pc}\).

- Calculer le temps de chute libre (en années) pour ce nuage.

- Calculer la luminosité d'accrétion (en \(L_{\odot}\)) de la proto-étoile YSO-NAJ-1.

- Estimer l'âge dynamique (en années) de l'objet Herbig-Haro associé, en supposant une vitesse constante.

- Si le taux d'accrétion reste constant, combien de temps (en années) faudrait-il pour former la totalité de la proto-étoile de 0.8 \(M_{\odot}\) ?

Les bases sur la Formation Stellaire

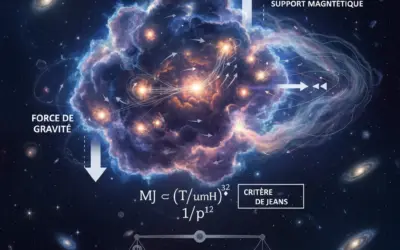

La formation d'une étoile commence par l'instabilité gravitationnelle d'un nuage moléculaire. Si la gravité l'emporte sur la pression thermique, le nuage s'effondre.

1. Stabilité du nuage : Masse de Jeans

La masse de Jeans (\(M_J\)) est la masse critique au-delà de laquelle un nuage de gaz, à une température \(T\) et densité \(\rho\) données, devient gravitationnellement instable et s'effondre. Elle dépend de la vitesse du son \(c_s\) dans le milieu.

\[ c_s = \sqrt{\frac{k T}{\mu m_p}} \]

où \(\mu\) est le poids moléculaire moyen (environ 2.3 pour H\(_2\) moléculaire et He). Le rayon de Jeans \(R_J\) est la taille correspondante. Une formule approximative pour la masse de Jeans est :

\[ M_J \approx \left(\frac{5 k T}{G \mu m_p}\right)^{3/2} \left(\frac{3}{4 \pi \rho}\right)^{1/2} \]

Si la masse du nuage \(M_{\text{nuage}} > M_J\), il s'effondre.

2. Effondrement : Temps de chute libre

Une fois l'effondrement commencé, le temps caractéristique de cet effondrement (temps de chute libre, \(t_{\text{ff}}\)) ne dépend que de la densité initiale \(\rho\) du nuage :

\[ t_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{3 \pi}{32 G \rho}} \]

C'est le temps qu'il faudrait à une particule en périphérie pour atteindre le centre en l'absence de pression.

3. Proto-étoile : Luminosité d'Accrétion

L'énergie d'une proto-étoile provient principalement de la conversion de l'énergie potentielle gravitationnelle de la matière qui tombe sur elle. Cette énergie est libérée sous forme de rayonnement (luminosité). La luminosité d'accrétion (\(L_{\text{acc}}\)) est donnée par :

\[ L_{\text{acc}} = \frac{G M \dot{M}}{R} \]

où \(M\) et \(R\) sont la masse et le rayon de la proto-étoile, et \(\dot{M}\) est le taux d'accrétion (masse tombant par unité de temps).

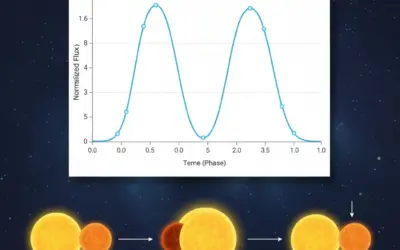

4. Objets Herbig-Haro (HH)

Les objets HH sont des ondes de choc. En supposant que le jet se déplace à une vitesse constante \(v_{\text{jet}}\), on peut estimer l'âge dynamique (\(t_{\text{dyn}}\)) d'un objet HH situé à une distance \(d_{\text{HH}}\) de la proto-étoile par :

\[ t_{\text{dyn}} = \frac{d_{\text{HH}}}{v_{\text{jet}}} \]

C'est une estimation simple qui donne un ordre de grandeur du temps écoulé depuis l'éjection de cette matière.

Correction : Proto-étoiles et Objets Herbig-Haro

Question 1 : Calculer la masse de Jeans (en \(M_{\odot}\))

Principe

Nous allons calculer la masse critique (Masse de Jeans, \(M_J\)) nécessaire pour que la gravité surmonte la pression thermique interne du nuage. Nous comparerons ensuite cette masse à la masse réelle du nuage (calculée à partir de sa densité et de son rayon) pour voir s'il s'effondre.

Mini-Cours

Un nuage est stable si sa masse est inférieure à la masse de Jeans (\(M_{\text{nuage}} < M_J\)). Il est instable et s'effondre si sa masse est supérieure (\(M_{\text{nuage}} > M_J\)). La masse de Jeans dépend fortement de la température (qui fixe la pression) et de la densité.

Remarque Pédagogique

Cette comparaison est l'étape fondamentale pour décider si une région peut former des étoiles. Un nuage peut se fragmenter en plusieurs cœurs dont la masse dépasse la masse de Jeans locale, menant à la formation d'un amas d'étoiles.

Normes

En astrophysique fondamentale comme ici, il n'y a pas de "normes" au sens réglementaire. Les lois physiques (gravitation, thermodynamique) et les constantes fondamentales tiennent lieu de référence.

Formule(s)

Masse de Jeans (simplifiée)

Masse d'une sphère

Hypothèses

- Le nuage est sphérique et de densité uniforme \(\rho\).

- Le gaz est principalement de l'hydrogène moléculaire (\(H_2\)) avec de l'hélium, donnant un poids moléculaire moyen \(\mu \approx 2.3\).

- Le nuage est isotherme (température \(T\) constante).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température | \(T\) | 20 | \(\text{K}\) |

| Densité | \(\rho\) | \(5 \times 10^{-16}\) | \(\text{kg/m}^3\) |

| Rayon du nuage | \(R\) | 0.1 | \(\text{pc}\) |

| Poids moléculaire moyen | \(\mu\) | 2.3 | (\(\text{sans unité}\)) |

Astuces

Attention aux unités ! Tous les calculs doivent être en unités SI (mètres, kg, secondes, Kelvin). Convertissez le rayon (\(\text{pc} \rightarrow \text{m}\)) et la masse finale (\(\text{kg} \rightarrow M_{\odot}\)).

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation conceptuelle : un nuage sphérique avec sa masse \(M_{\text{nuage}}\) et sa température \(T\), soumis à sa propre gravité (flèches vers l'intérieur) et à la pression thermique (flèches vers l'extérieur). La masse de Jeans \(M_J\) représente le point d'équilibre instable entre ces deux forces.

Équilibre d'un Nuage Moléculaire

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du terme de pression thermique (A)

Étape 2 : Calcul du terme de densité (B)

Étape 3 : Calcul de la Masse de Jeans (\(M_J\)) en kg

Étape 4 : Conversion de \(M_J\) en Masses Solaires (\(M_{\odot}\))

Étape 5 : Calcul de la masse du nuage (\(M_{\text{nuage}}\))

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma spécifique post-calcul pour cette question, la conclusion est basée sur la comparaison numérique \(M_{\text{nuage}} > M_J\).

Réflexions

La masse de notre nuage (\(M_{\text{nuage}} \approx 30.9 M_{\odot}\)) est nettement supérieure à la masse de Jeans (\(M_J \approx 13.7 M_{\odot}\)). Par conséquent, la gravité l'emporte sur la pression thermique et le nuage est gravitationnellement instable : il va s'effondrer pour former des étoiles.

Points de vigilance

Ne confondez pas la masse de Jeans (\(M_J\)), qui est une masse *critique* dépendant de \(T\) et \(\rho\), avec la masse réelle du nuage (\(M_{\text{nuage}}\)), qui dépend de \(\rho\) et de son rayon \(R\). On doit calculer les deux pour les comparer.

Points à retenir

- Si \(M_{\text{nuage}} > M_J\), le nuage s'effondre.

- La formation d'étoiles nécessite des nuages froids (\(T\) basse) et denses (\(\rho\) élevée), car cela réduit la masse de Jeans.

Le saviez-vous ?

Sir James Jeans, qui a dérivé ce critère au début du 20ème siècle, pensait initialement que les galaxies se formaient par un processus similaire d'effondrement gravitationnel à grande échelle.

FAQ

Questions fréquentes sur la masse de Jeans.

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait la masse de Jeans (en \(M_{\odot}\)) si la température du nuage était seulement de 10 K au lieu de 20 K ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q1 :

- Concept Clé : Masse de Jeans (\(M_J\)) vs Masse du nuage (\(M_{\text{nuage}}\)).

- Formule : \(M_J \propto (T/\mu)^{3/2} \rho^{-1/2}\).

- Condition : Effondrement si \(M_{\text{nuage}} > M_J\).

Question 2 : Calculer le temps de chute libre (en années)

Principe

Nous calculons le temps caractéristique de l'effondrement gravitationnel (\(t_{\text{ff}}\)). Ce temps ne dépend que de la densité initiale du nuage et représente l'échelle de temps la plus rapide à laquelle l'effondrement peut se produire, en négligeant les effets de pression, rotation, etc.

Mini-Cours

Le temps de chute libre est dérivé en considérant une particule test en périphérie d'une sphère de masse constante qui s'effondre sous sa propre gravité. C'est une application directe de la troisième loi de Kepler pour une orbite extrêmement elliptique (dégénérée en ligne droite).

Remarque Pédagogique

Le \(t_{\text{ff}}\) donne une échelle de temps fondamentale pour la formation stellaire. Comparer ce temps à d'autres échelles de temps (refroidissement, ambipolaire diffusion) permet de comprendre quels processus physiques dominent à quelle étape.

Normes

Pas de normes applicables, utilisation des lois de la gravitation universelle.

Formule(s)

Temps de chute libre

Hypothèses

- Effondrement purement gravitationnel (pas de pression, rotation ou champ magnétique).

- Nuage sphérique de densité initiale uniforme \(\rho\).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Densité | \(\rho\) | \(5 \times 10^{-16}\) | \(\text{kg/m}^3\) |

Astuces

Le calcul donnera un résultat en secondes. N'oubliez pas de le convertir en années pour que le résultat soit plus parlant en astrophysique (1 an \(\approx 3.15 \times 10^7\) s).

Schéma (Avant les calculs)

Imaginez les particules externes (points rouges) d'un nuage sphérique commençant à tomber vers le centre sous l'effet de la gravité (flèches noires). \(t_{\text{ff}}\) est le temps pour atteindre le centre.

Concept de Chute Libre Gravitationnelle

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de \(t_{\text{ff}}\) en secondes

Étape 2 : Conversion en années

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma spécifique, le résultat est une échelle de temps.

Réflexions

Un temps de chute libre d'environ 94 000 ans est très court à l'échelle astronomique. Cela montre que l'effondrement gravitationnel est un processus rapide. En réalité, la rotation et les champs magnétiques peuvent ralentir ce processus.

Points de vigilance

Assurez-vous que la densité \(\rho\) est bien en kg/m\(^3\) pour utiliser la formule avec G en unités SI. Une erreur commune est d'utiliser une densité en g/cm\(^3\) ou en nombre de particules par cm\(^3\).

Points à retenir

- Le temps de chute libre ne dépend que de la densité : \(t_{\text{ff}} \propto 1/\sqrt{\rho}\).

- Les nuages plus denses s'effondrent plus rapidement.

Le saviez-vous ?

Le concept de temps de chute libre est aussi utilisé pour estimer le temps d'effondrement d'amas de galaxies ou même la durée de vie d'une étoile si la pression interne disparaissait soudainement.

FAQ

Questions fréquentes sur le temps de chute libre.

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait le temps de chute libre (en années) si le nuage était 4 fois plus dense ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q2 :

- Concept Clé : Temps de chute libre (\(t_{\text{ff}}\)).

- Formule : \(t_{\text{ff}} = \sqrt{3\pi / (32 G \rho)}\).

- Relation : Plus dense \(\Rightarrow\) plus rapide.

Question 3 : Calculer la luminosité d'accrétion (en \(L_{\odot}\))

Principe

La principale source d'énergie d'une proto-étoile est l'accrétion. Nous calculons la puissance (luminosité) libérée par la chute de matière sur l'étoile. C'est l'énergie potentielle gravitationnelle convertie en chaleur et en lumière.

Mini-Cours

Lorsqu'une masse \(dm\) tombe d'une grande distance sur une étoile de masse \(M\) et de rayon \(R\), l'énergie potentielle gravitationnelle libérée est \(dE = G M dm / R\). La puissance (luminosité) est le taux de libération d'énergie : \(L = dE/dt = (G M / R) (dm/dt) = G M \dot{M} / R\), où \(\dot{M} = dm/dt\) est le taux d'accrétion.

Remarque Pédagogique

Cette luminosité d'accrétion est cruciale car elle chauffe le disque et l'environnement de la proto-étoile, influençant la formation des planètes et pouvant même limiter l'accrétion elle-même par la pression de radiation.

Normes

Pas de normes applicables, utilisation des lois de la gravitation et de la conservation de l'énergie.

Formule(s)

Luminosité d'accrétion

Hypothèses

- Toute l'énergie potentielle gravitationnelle est convertie en rayonnement à la surface de la proto-étoile (rayon \(R_{\text{proto}}\)).

- La matière tombe de l'infini (son énergie potentielle initiale est nulle).

- Le taux d'accrétion \(\dot{M}\) est constant.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse proto-étoile | \(M_{\text{proto}}\) | 0.8 | \(M_{\odot}\) |

| Rayon proto-étoile | \(R_{\text{proto}}\) | 3.0 | \(R_{\odot}\) |

| Taux d'accrétion | \(\dot{M}\) | \(10^{-6}\) | \(M_{\odot}/\text{an}\) |

Astuces

Le piège majeur est la conversion des unités. \(\dot{M}\) doit être en kg/s. Convertissez \(M_{\odot}/\text{an} \rightarrow \text{kg/s}\). Les autres valeurs doivent aussi être en unités SI (kg, m).

Schéma (Avant les calculs)

Imaginez de la matière (\(\dot{M}\)) tombant du disque d'accrétion sur la surface de la proto-étoile (rayon \(R_{\text{proto}}\), masse \(M_{\text{proto}}\)), libérant de l'énergie (\(L_{\text{acc}}\)).

Accrétion sur une Proto-étoile

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion des données en SI

Étape 2 : Calcul de \(L_{\text{acc}}\) en Watts

Étape 3 : Conversion en Luminosité Solaire (\(L_{\odot}\))

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma spécifique, le résultat est une valeur de luminosité.

Réflexions

Une luminosité de 8.36 \(L_{\odot}\) est considérable pour une étoile qui n'a même pas encore commencé sa fusion nucléaire ! Cela montre que l'accrétion est un processus extrêmement énergétique qui domine la phase proto-stellaire.

Points de vigilance

La conversion de \(\dot{M}\) est critique. Une erreur d'un facteur 1 million (oublier la conversion \(M_{\odot} \rightarrow \text{kg}\) ou \( \text{an} \rightarrow \text{s}\)) est fréquente. Vérifiez toujours la cohérence de vos unités.

Points à retenir

- La luminosité d'accrétion dépend du produit \(M \times \dot{M}\) et inversement du rayon \(R\).

- Les proto-étoiles sont souvent plus lumineuses que les étoiles de même masse sur la séquence principale.

Le saviez-vous ?

Certaines proto-étoiles connaissent des éruptions d'accrétion (objets FU Orionis), où \(\dot{M}\) augmente considérablement pendant des décennies, rendant l'étoile des centaines de fois plus lumineuse.

FAQ

Questions fréquentes sur la luminosité d'accrétion.

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait la luminosité (en \(L_{\odot}\)) si le taux d'accrétion était 10 fois plus élevé (\(10^{-5} M_{\odot}/\text{an}\)) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q3 :

- Concept Clé : Luminosité d'accrétion (\(L_{\text{acc}}\)).

- Formule : \(L_{\text{acc}} = G M \dot{M} / R\).

- Point Clé : L'énergie des proto-étoiles vient de la gravité (accrétion), pas de la fusion.

Question 4 : Estimer l'âge dynamique (en années) de l'objet HH

Principe

Nous estimons le temps qu'il a fallu au jet de matière pour parcourir la distance entre la proto-étoile et l'endroit où nous observons l'onde de choc (l'objet HH). C'est un "âge cinématique" simple, basé sur \( \text{temps} = \text{distance} / \text{vitesse}\).

Mini-Cours

Les jets émis par les proto-étoiles sont supersoniques (plus rapides que la vitesse du son dans le milieu ambiant). Lorsqu'ils rencontrent ce milieu, ils créent une onde de choc, un front où le gaz est brusquement comprimé, chauffé et ionisé, ce qui le rend visible sous forme d'objet HH.

Remarque Pédagogique

L'âge dynamique est une estimation très utile mais simplifiée. En observant le déplacement propre (mouvement apparent sur le ciel) des objets HH sur plusieurs années, on peut mesurer leur vitesse tangentielle et obtenir une estimation plus directe de leur âge et de leur vitesse réelle (si la distance est connue).

Normes

Pas de normes applicables, utilisation de la cinématique de base.

Formule(s)

Âge dynamique

Hypothèses

- La vitesse du jet \(v_{\text{jet}}\) est constante depuis son éjection.

- Le jet s'est déplacé en ligne droite.

- La distance \(d_{\text{HH}}\) est la distance réelle parcourue (pas seulement projetée sur le ciel).

- La vitesse \(v_{\text{jet}}\) est la vitesse réelle (pas seulement la vitesse radiale ou tangentielle).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Vitesse du jet | \(v_{\text{jet}}\) | 150 | \(\text{km/s}\) |

| Distance objet HH | \(d_{\text{HH}}\) | 21 000 | \(\text{UA}\) |

Astuces

Les unités doivent être cohérentes. Le plus simple est de tout convertir en mètres et secondes. Convertissez km/s \(\rightarrow\) m/s et UA \(\rightarrow\) m. Le résultat sera en secondes, à convertir ensuite en années.

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation : Proto-étoile émettant un jet à vitesse \(v_{\text{jet}}\) qui parcourt une distance \(d_{\text{HH}}\) pour atteindre le point où se forme l'objet HH.

Trajet d'un Jet HH

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion des données en SI

Étape 2 : Calcul de \(t_{\text{dyn}}\) en secondes

Étape 3 : Conversion en années

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma spécifique, le résultat est une durée.

Réflexions

Un âge de 664 ans est extrêmement jeune en termes astronomiques ! Cela confirme que les objets HH sont des phénomènes très éphémères, liés aux toutes premières phases de la vie d'une étoile. Nos observations capturent un instantané de ce processus dynamique.

Points de vigilance

Ne pas oublier de convertir les km/s et les UA en m/s et m avant de diviser. Une erreur fréquente est de mélanger les unités, menant à des résultats absurdes.

Points à retenir

- L'âge dynamique est une simple estimation basée sur la distance et la vitesse.

- Il donne une idée de l'échelle de temps des phénomènes de jets et d'ondes de choc.

Le saviez-vous ?

Les objets HH ont été découverts indépendamment par George Herbig et Guillermo Haro dans les années 1950. Leur nature exacte (ondes de choc) n'a été comprise que plus tard.

FAQ

Questions fréquentes sur l'âge dynamique.

Résultat Final

A vous de jouer

Quel serait l'âge (en années) si l'objet HH était 2 fois plus loin (42 000 UA) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q4 :

- Concept Clé : Âge dynamique d'un jet (\(t_{\text{dyn}}\)).

- Formule : \(t_{\text{dyn}} = \text{distance} / \text{vitesse}\).

- Point Clé : Les objets HH sont astronomiquement très jeunes.

Question 5 : Calculer le temps de formation (en années)

Principe

Nous estimons le temps de formation principal (\(t_{\text{form}}\)) de la proto-étoile en supposant que sa masse totale a été accumulée à un taux d'accrétion constant. C'est le "temps d'accrétion" nécessaire pour rassembler la masse observée.

Mini-Cours

Le taux d'accrétion \(\dot{M}\) est la quantité de masse ajoutée à l'étoile par unité de temps (\(dm/dt\)). Si ce taux est constant, alors la masse totale \(M\) accumulée pendant un temps \(t\) est simplement \(M = \dot{M} \times t\). On peut donc estimer le temps par \(t = M / \dot{M}\).

Remarque Pédagogique

Comparer ce temps de formation (\(t_{\text{form}}\)) au temps de chute libre (\(t_{\text{ff}}\)) est instructif. Si \(t_{\text{form}} \gg t_{\text{ff}}\), cela suggère que d'autres processus (comme la régulation par le disque d'accrétion) ralentissent l'accumulation de masse par rapport à un effondrement purement gravitationnel.

Normes

Pas de normes applicables.

Formule(s)

Temps de formation (accrétion)

Hypothèses

- Le taux d'accrétion \(\dot{M}\) est constant pendant toute la phase de formation.

- Toute la masse de la proto-étoile provient de cette accrétion (on néglige la masse initiale du cœur proto-stellaire).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse proto-étoile | \(M_{\text{proto}}\) | 0.8 | \(M_{\odot}\) |

| Taux d'accrétion | \(\dot{M}\) | \(10^{-6}\) | \(M_{\odot}/\text{an}\) |

Astuces

Cette question est plus simple que les autres si vous faites attention aux unités. Puisque la masse est en \(M_{\odot}\) et le taux est en \(M_{\odot}/\text{an}\), le résultat sera directement en années !

Schéma (Avant les calculs)

Imaginez un "réservoir" (la proto-étoile, sphère jaune) se remplissant avec un débit constant \(\dot{M}\) (flèches bleues) jusqu'à atteindre la masse finale \(M_{\text{proto}}\). \(t_{\text{form}}\) est le temps nécessaire.

Concept du Temps de Formation par Accrétion

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul direct

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma spécifique, le résultat est une durée.

Réflexions

Un temps de 800 000 ans est une estimation de l'échelle de temps de la phase d'accrétion principale. C'est beaucoup plus long que l'âge dynamique de l'objet HH (Q4), ce qui est cohérent : les jets sont des phénomènes qui se produisent *pendant* cette longue phase de formation. C'est aussi bien plus long que le temps de chute libre (Q2), confirmant que l'effondrement n'est pas le seul facteur limitant.

Points de vigilance

Ne soyez pas tenté de convertir en kg et kg/s. Bien que ce soit correct, cela complique énormément le calcul alors qu'une simple division suffit en gardant les unités solaires. Assurez-vous juste que les unités de masse (numérateur et dénominateur) sont les mêmes et que l'unité de temps du taux (\(\dot{M}\)) est celle souhaitée pour le résultat.

Points à retenir

- Le temps de formation par accrétion (\(M/\dot{M}\)) donne une échelle de temps pour la croissance de la proto-étoile.

- Il est généralement beaucoup plus long que le temps de chute libre du nuage parent.

Le saviez-vous ?

L'échelle de temps Kelvin-Helmholtz, qui décrit le refroidissement d'une étoile par contraction gravitationnelle avant l'allumage de la fusion, est également de l'ordre de quelques millions d'années pour une étoile comme le Soleil, comparable au temps d'accrétion.

FAQ

Questions fréquentes sur le temps de formation.

Résultat Final

A vous de jouer

Combien de temps faudrait-il (en années) pour former une étoile massive de 8 \(M_{\odot}\) avec ce même taux ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q5 :

- Concept Clé : Temps d'accrétion (\(t_{\text{form}}\)).

- Formule : \(t_{\text{form}} = \text{Masse} / \text{Taux d'accrétion}\).

- Point Clé : Choisir les bonnes unités simplifie le calcul (\(M_{\odot}\) et \(M_{\odot}/\text{an}\)).

Outil Interactif : Simulateur de Proto-étoile

Explorez comment la luminosité d'accrétion et le temps de formation dépendent de la masse finale de l'étoile et du taux d'accrétion. (On suppose un rayon constant de \(R = 3 R_{\odot}\) pour simplifier).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce qui s'oppose à l'effondrement gravitationnel d'un nuage moléculaire ?

2. Quelle est la source d'énergie principale d'une proto-étoile ?

3. Un objet Herbig-Haro (HH) est :

4. Si la densité ρ d'un nuage augmente, que fait le temps de chute libre tff ?

5. La formule tform = M / Ṁ suppose :

Glossaire

- Accrétion

- Processus par lequel un objet céleste (comme une proto-étoile) accumule de la matière par attraction gravitationnelle, souvent via un disque.

- Disque d'accrétion (ou protoplanétaire)

- Structure de gaz et de poussière en rotation autour d'une proto-étoile, servant de réservoir de matière pour l'accrétion et de lieu de formation des planètes.

- Jet bipolaire

- Flux de matière collimatés (en forme de "rayon") et très rapides, émis par la proto-étoile perpendiculairement à son disque d'accrétion.

- Luminosité d'accrétion (\(L_{\text{acc}}\))

- L'énergie lumineuse émise par une proto-étoile, générée par la conversion de l'énergie potentielle gravitationnelle de la matière qui tombe sur elle.

- Masse de Jeans (\(M_J\))

- La masse minimale qu'un nuage de gaz doit avoir pour que sa propre gravité surmonte sa pression thermique interne et déclenche un effondrement.

- Objet Herbig-Haro (HH)

- Nébuleuse brillante et compacte, formée par l'onde de choc résultant de la collision d'un jet bipolaire (issu d'une proto-étoile) avec le milieu interstellaire.

- Proto-étoile

- L'embryon d'une étoile. C'est une masse de gaz en contraction, chauffée par sa propre gravité et l'accrétion, mais pas encore assez chaude en son cœur pour démarrer la fusion nucléaire de l'hydrogène.

- Temps de chute libre (\(t_{\text{ff}}\))

- L'échelle de temps caractéristique de l'effondrement gravitationnel d'un nuage, dépendant uniquement de sa densité initiale.

D’autres exercices d’Astrophysique Stellaire:

0 commentaires