Étude de la nébuleuse NP 2025-A

Contexte : L'évolution finale des étoiles de masse intermédiaire.

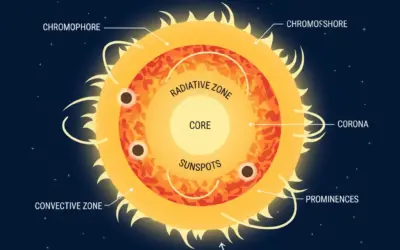

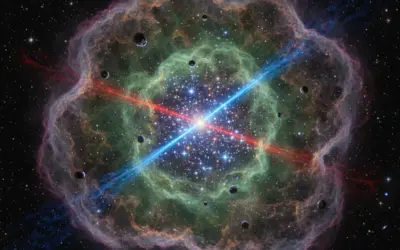

Les nébuleuses planétairesEnveloppe de gaz en expansion éjectée par une étoile de faible à moyenne masse en fin de vie. Le terme "planétaire" est historique et trompeur ; elles n'ont aucun lien avec les planètes. (NP) représentent une phase spectaculaire et relativement brève de l'évolution stellaire pour les étoiles comme notre Soleil. Après avoir épuisé leur carburant nucléaire, ces étoiles éjectent leurs couches externes dans l'espace. Le cœur stellaire chaud et dense, une naine blancheLe résidu compact et chaud d'une étoile de faible masse après qu'elle a épuisé son combustible nucléaire., illumine alors ce gaz par son intense rayonnement ultraviolet, créant un spectacle cosmique coloré. Cet exercice a pour but de calculer les propriétés physiques fondamentales d'une nébuleuse planétaire typique.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous permettra d'appliquer des concepts de base de l'astrophysique (trigonométrie, cinématique, physique du corps noir) pour déduire des propriétés essentielles d'un objet distant à partir de données observationnelles.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et appliquer la formule des petits angles pour déterminer la taille d'un objet astronomique.

- Calculer l'âge d'expansion (âge cinématique) d'une nébuleuse.

- Utiliser les lois de la physique du corps noir (Stefan-Boltzmann et Wien) pour caractériser une étoile centrale.

- Maîtriser les conversions d'unités courantes en astrophysique (parsec, année-lumière, seconde d'arc).

Données de l'étude : La nébuleuse NP 2025-A

Schéma de la Nébuleuse Planétaire

| Caractéristique | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Distance | \(d\) | 1.2 kpc |

| Diamètre angulaire apparent | \(\theta\) | 20 secondes d'arc (") |

| Vitesse d'expansion du gaz | \(V_{\text{exp}}\) | 25 km/s |

| Température de l'étoile centrale | \(T_{\star}\) | 120 000 K |

| Rayon de l'étoile centrale | \(R_{\star}\) | 0.1 \(R_{\odot}\) |

Questions à traiter

- Calculer le rayon physique de la nébuleuse (R) en parsecs (pc) et en kilomètres (km).

- Estimer l'âge cinématique de la nébuleuse en années.

- Calculer la luminosité de l'étoile centrale (\(L_{\star}\)) en Watts et en luminosités solaires (\(L_{\odot}\)).

- Déterminer la longueur d'onde du pic d'émission (\(\lambda_{\text{max}}\)) de l'étoile centrale et identifier la partie du spectre correspondante.

Les bases de l'Astrophysique Stellaire

Pour résoudre cet exercice, nous aurons besoin de quelques formules fondamentales qui relient les grandeurs observées aux propriétés physiques des objets célestes.

1. Formule des petits angles

Pour un objet distant, son rayon physique \(R\) est lié à sa distance \(d\) et à son rayon angulaire \(\alpha\) (la moitié du diamètre angulaire) par la relation :

\[ R = d \cdot \tan(\alpha) \]

Pour des angles très petits comme en astronomie, on peut utiliser l'approximation \( \tan(\alpha) \approx \alpha \), où \(\alpha\) doit être exprimé en radians.

2. Âge cinématique

En supposant une vitesse d'expansion constante \(V_{\text{exp}}\), l'âge de la nébuleuse peut être estimé comme le temps nécessaire pour atteindre son rayon actuel \(R\) :

\[ t_{\text{age}} = \frac{R}{V_{\text{exp}}} \]

3. Lois du corps noir

La luminosité d'une étoile (puissance totale rayonnée) est donnée par la loi de Stefan-Boltzmann :

\[ L = 4 \pi R_{\star}^2 \sigma T_{\star}^4 \]

La longueur d'onde où l'étoile émet le plus de lumière est donnée par la loi du déplacement de Wien :

\[ \lambda_{\text{max}} = \frac{b}{T_{\star}} \]

Correction : Étude de la nébuleuse NP 2025-A

Question 1 : Calculer le rayon physique de la nébuleuse (R) en parsecs (pc) et en kilomètres (km).

Principe

L'idée est de convertir une taille apparente (un angle sur le ciel) en une taille physique (une distance en parsecs ou kilomètres) en utilisant notre connaissance de la distance de l'objet. C'est un problème classique de trigonométrie pour les petits angles.

Mini-Cours

En astronomie, la méthode de la parallaxe trigonométrique nous donne la distance \(d\). Une fois cette distance connue, tout objet vu sous un certain angle \(\alpha\) forme un triangle très allongé avec l'observateur. La base de ce triangle est le rayon de l'objet \(R\) et sa hauteur est la distance \(d\). La relation fondamentale est \( \tan(\alpha) = R/d \). Comme \(\alpha\) est minuscule, on simplifie en \( \alpha_{\text{rad}} \approx R/d \), d'où \( R \approx d \cdot \alpha_{\text{rad}} \).

Remarque Pédagogique

Le réflexe à avoir en astrophysique est que dès que vous voyez une taille angulaire et une distance, vous pouvez presque toujours en déduire la taille physique. Assurez-vous simplement que vos unités sont cohérentes, en particulier l'angle qui doit être en radians pour la formule simplifiée.

Normes

Les constantes de conversion utilisées (parsec en km, seconde d'arc en radian) sont celles définies par l'Union Astronomique Internationale (UAI), qui est l'autorité de référence pour les standards en astronomie.

Formule(s)

Formule principale (petits angles)

Conversion arcsec en radians

Hypothèses

Nous supposons que la nébuleuse a une forme sphérique, ce qui nous permet de parler d'un "rayon" unique. Nous supposons aussi que la distance est connue avec une bonne précision et que l'angle mesuré est petit, ce qui est toujours le cas pour les objets lointains.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Distance | \(d\) | 1.2 | \(\text{kpc}\) |

| Diamètre angulaire | \(\theta\) | 20 | \(\text{secondes d'arc} (")\) |

Astuces

Une astuce de calcul rapide : la conversion arcsec -> radian donne un facteur d'environ \(4.85 \times 10^{-6}\). Mémoriser ce chiffre peut faire gagner du temps. Pour vérifier, un objet de 1 pc de rayon à 1 kpc de distance aurait un rayon angulaire de 1000", donc 10" à 1.2 kpc doit donner un rayon bien plus petit que 1 pc.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre la relation géométrique entre l'observateur (Terre), l'objet (Nébuleuse), sa distance \(d\), son rayon physique \(R\) et son rayon angulaire \(\alpha\).

Relation Angulaire

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du rayon angulaire en secondes d'arc

Étape 2 : Conversion du rayon angulaire en radians

Étape 3 : Calcul du rayon physique en parsecs

Étape 4 : Conversion du rayon en kilomètres (1 pc \(\approx\) 3.086e13 km)

Schéma (Après les calculs)

Le calcul a déterminé la valeur R pour le schéma présenté avant les calculs.

Relation Angulaire (avec valeur R)

Réflexions

Le rayon obtenu est d'environ 1800 milliards de kilomètres. C'est une distance énorme, environ 12 000 fois la distance Terre-Soleil. Cela illustre bien l'immensité des objets astrophysiques, même pour une structure considérée comme "petite" et "éphémère" à l'échelle galactique.

Points de vigilance

L'erreur la plus fréquente est d'oublier de diviser le diamètre angulaire par deux pour obtenir le rayon. Une autre est d'oublier de convertir les kiloparsecs (kpc) en parsecs (pc) ou de faire une erreur dans la conversion des angles en radians.

Points à retenir

- La taille physique est le produit de la distance et de la taille angulaire (en radians).

- Diamètre \(\neq\) Rayon.

- Les unités doivent être cohérentes : si \(d\) est en pc, \(R\) sera en pc.

Le saviez-vous ?

Le terme "nébuleuse planétaire" a été inventé par William Herschel au 18ème siècle car, dans son petit télescope, ces objets ronds et verdâtres ressemblaient à des planètes comme Uranus. Le nom est resté, bien qu'on sache aujourd'hui qu'elles n'ont aucun rapport avec les planètes.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer ! Recalculez le rayon en parsecs si la nébuleuse était en réalité plus lointaine, à une distance de 2 kpc.

Question 2 : Estimer l'âge cinématique de la nébuleuse en années.

Principe

Si nous connaissons la taille d'une chose et la vitesse à laquelle elle grandit, nous pouvons estimer depuis combien de temps elle grandit. C'est l'équivalent de calculer la durée d'un voyage en connaissant la distance et la vitesse, via la formule \(t = d/v\).

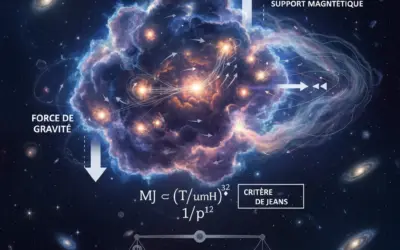

Mini-Cours

L'âge "cinématique" est une approximation puissante mais simple. Elle suppose que le gaz a été éjecté d'un point central et a voyagé vers l'extérieur à une vitesse constante. Cette méthode est utilisée pour estimer l'âge de nombreux phénomènes en expansion, comme les restes de supernova ou les jets de quasars.

Remarque Pédagogique

Le défi principal ici n'est pas la physique, qui est simple, mais la gestion des unités. Prenez l'habitude de lister toutes vos grandeurs dans un système cohérent (comme le Système International : mètres, secondes) avant de faire le calcul final. Cela évite 90% des erreurs.

Normes

Les conversions d'unités de temps (secondes en années) utilisent les définitions standards (année julienne de 365.25 jours) pour assurer la comparabilité des résultats scientifiques.

Formule(s)

Formule de l'âge cinématique

Hypothèses

L'hypothèse la plus forte est que la vitesse d'expansion \(V_{\text{exp}}\) est restée constante tout au long de la vie de la nébuleuse. En réalité, elle peut avoir été accélérée ou ralentie par l'interaction avec le milieu interstellaire.

Donnée(s)

Nous utilisons le rayon calculé à la question précédente.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Rayon Physique | \(R\) | \(1.796 \times 10^{12}\) | \(\text{km}\) |

| Vitesse d'expansion | \(V_{\text{exp}}\) | 25 | \(\text{km/s}\) |

Astuces

Pour obtenir un ordre de grandeur rapide : \(10^7\) secondes, c'est environ 4 mois. Notre résultat est \(\sim 7 \times 10^{10}\) s, soit \(\sim 7000\) fois plus. \(7000 \times 4\) mois \(\approx 28000\) mois \(\approx 2300\) ans. Le calcul semble cohérent.

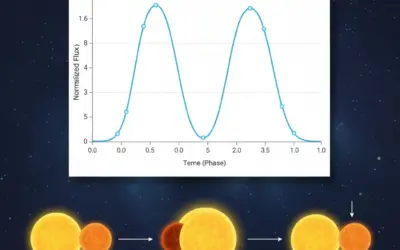

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma montre le concept d'expansion : la nébuleuse part d'un point (t=0) et atteint son rayon actuel \(R\) au bout d'un temps \(t = \text{Âge}\) en se déplaçant à la vitesse \(V_{\text{exp}}\).

Expansion de la Nébuleuse

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de l'âge en secondes

Étape 2 : Définition du nombre de secondes par an

Étape 3 : Conversion de l'âge en années

Schéma (Après les calculs)

Le calcul a déterminé la valeur de 'Âge' pour le schéma d'expansion montré précédemment.

Expansion de la Nébuleuse (avec âge)

Réflexions

Un âge d'environ 2300 ans est très jeune pour un objet astronomique, mais c'est un âge typique pour une nébuleuse planétaire, qui est un phénomène très bref à l'échelle cosmique (durée de vie totale de 10 000 à 20 000 ans).

Points de vigilance

La principale difficulté réside dans les conversions d'unités. Il faut s'assurer que le rayon et la vitesse sont dans des unités compatibles (km et km/s ici) pour obtenir un temps en secondes, puis ne pas se tromper dans le facteur de conversion de secondes en années.

Points à retenir

- Âge cinématique = Taille / Vitesse.

- L'hypothèse clé est une vitesse d'expansion constante.

- La gestion des unités de temps et de distance est fondamentale.

Le saviez-vous ?

Les astronomes peuvent mesurer la vitesse d'expansion \(V_{\text{exp}}\) grâce à l'effet Doppler. Le côté de la nébuleuse qui s'approche de nous a sa lumière décalée vers le bleu, tandis que le côté qui s'éloigne est décalé vers le rouge. L'ampleur de ce décalage donne directement la vitesse.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si la vitesse d'expansion était en fait de 35 km/s, quel serait l'âge estimé de la nébuleuse (en utilisant le même rayon) ?

Question 3 : Calculer la luminosité de l'étoile centrale en Watts et en luminosités solaires.

Principe

La loi de Stefan-Boltzmann nous dit qu'un objet chaud rayonne de l'énergie. La quantité totale d'énergie par seconde (la puissance, ou luminosité) dépend très fortement de sa température (\(T^4\)) et de sa surface (\(R^2\)).

Mini-Cours

Toute étoile peut être approximée par un "corps noir", un objet théorique qui absorbe tout rayonnement et n'émet que par son agitation thermique. La loi de Stefan-Boltzmann est une conséquence fondamentale de la thermodynamique et de la mécanique quantique, décrivant la puissance totale émise par un tel corps.

Remarque Pédagogique

Face à une puissance 4 sur la température, attendez-vous à des nombres très grands ! Une petite augmentation de température a un effet énorme sur la luminosité. C'est pourquoi les étoiles chaudes et bleues sont extraordinairement lumineuses, même si elles ne sont pas beaucoup plus grandes que le Soleil.

Normes

La constante de Stefan-Boltzmann (\(\sigma\)) est une constante physique fondamentale. Sa valeur est fixée par le CODATA (Committee on Data for Science and Technology) et est utilisée internationalement.

Formule(s)

Loi de Stefan-Boltzmann

Hypothèses

Nous modélisons l'étoile comme un corps noir parfait, ce qui est une bonne approximation pour la plupart des étoiles. Nous supposons que la température et le rayon sont uniformes sur toute la surface de l'étoile.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Température de l'étoile | \(T_{\star}\) | 120 000 K |

| Rayon de l'étoile | \(R_{\star}\) | 0.1 \(R_{\odot}\) |

| Constante de Stefan-Boltzmann | \(\sigma\) | \(5.67 \times 10^{-8} \, \text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}\) |

| Rayon du Soleil | \(R_{\odot}\) | \(6.96 \times 10^{8} \, \text{m}\) |

| Luminosité du Soleil | \(L_{\odot}\) | \(3.828 \times 10^{26} \, \text{W}\) |

Astuces

Pour éviter les erreurs avec les grandes puissances, utilisez la notation scientifique sur votre calculatrice. Calculez d'abord \(T^4\), puis multipliez par les autres termes. Vérifiez que toutes vos unités sont dans le système international (mètres, Kelvin) avant de commencer.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma représente une étoile sphérique de rayon \(R_{\star}\) et température \(T_{\star}\) émettant de l'énergie (luminosité \(L_{\star}\)) dans toutes les directions.

Rayonnement d'une Étoile

Calcul(s)

Étape 1 : Calculer le rayon de l'étoile en mètres

Étape 2 : Calcul de la surface de l'étoile

Étape 3 : Calcul de la température à la puissance 4

Étape 4 : Appliquer la loi de Stefan-Boltzmann

Étape 5 : Convertir en luminosités solaires

Schéma (Après les calculs)

Le calcul détermine la valeur de L pour le schéma de rayonnement montré précédemment.

Rayonnement d'une Étoile (avec valeur L)

Réflexions

L'étoile centrale est près de 1900 fois plus lumineuse que le Soleil ! Ceci est dû à sa température extrêmement élevée (environ 20 fois celle du Soleil), dont l'effet en \(T^4\) domine largement le fait que son rayon soit 10 fois plus petit.

Points de vigilance

Ne pas oublier de mettre le rayon au carré (\(R^2\)) et la température à la puissance 4 (\(T^4\)). Convertir le rayon stellaire, donné en rayons solaires, en mètres est une étape obligatoire avant d'utiliser la constante \(\sigma\).

Points à retenir

- La luminosité dépend de la surface (\(\propto R^2\)) et très fortement de la température (\(\propto T^4\)).

- Toutes les unités doivent être dans le Système International pour le calcul direct en Watts.

Le saviez-vous ?

Les naines blanches sont si denses qu'une cuillère à café de leur matière pèserait plusieurs tonnes sur Terre. Elles ne produisent plus d'énergie par fusion nucléaire et se refroidissent très lentement sur des milliards d'années.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la luminosité (en \(L_{\odot}\)) si l'étoile était légèrement plus froide, avec une température de 100 000 K ?

Question 4 : Déterminer la longueur d'onde du pic d'émission (\(\lambda_{\text{max}}\)) et la partie du spectre correspondante.

Principe

La loi du déplacement de Wien établit une relation inverse simple entre la température d'un corps noir et la longueur d'onde à laquelle il émet le plus d'énergie. Plus un objet est chaud, plus son pic d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde (vers le bleu et l'ultraviolet).

Mini-Cours

La distribution de l'énergie d'un corps noir en fonction de la longueur d'onde est décrite par la loi de Planck. La loi de Wien est une conséquence directe de la loi de Planck : \(\lambda_{\text{max}}\) est simplement la longueur d'onde pour laquelle la fonction de Planck atteint son maximum pour une température \(T\) donnée.

Remarque Pédagogique

C'est une formule très intuitive : un tisonnier chauffé passe du rouge (longue \(\lambda\)) à l'orange, puis au jaune-blanc (courte \(\lambda\)) à mesure que sa température augmente. Pour une étoile extrêmement chaude, il est logique de s'attendre à ce que le pic soit bien au-delà du visible, dans l'ultraviolet.

Normes

La constante de Wien, \(b\), est une constante physique dérivée d'autres constantes fondamentales (constante de Planck, vitesse de la lumière, constante de Boltzmann). Sa valeur est également standardisée par le CODATA.

Formule(s)

Loi du déplacement de Wien

Hypothèses

Nous continuons de modéliser l'étoile comme un corps noir parfait. L'émission réelle d'une étoile peut avoir des raies d'absorption ou d'émission qui modifient localement le spectre, mais le pic global du continuum suit très bien la loi de Wien.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Température de l'étoile | \(T_{\star}\) | 120 000 K |

| Constante de Wien | \(b\) | \(2.898 \times 10^{-3} \, \text{m} \cdot \text{K}\) |

Astuces

Si vous utilisez la constante de Wien en \(\text{m} \cdot \text{K}\), le résultat sera en mètres. Pour obtenir des nanomètres, plus pratiques pour la lumière, multipliez le résultat final par \(10^9\). Ou utilisez une constante de Wien directement en \(\text{nm} \cdot \text{K}\) (\(b \approx 2.898 \times 10^6 \, \text{nm} \cdot \text{K}\)).

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma montre la forme typique du spectre d'émission d'un corps noir (courbe de Planck), avec un pic à une longueur d'onde \(\lambda_{\text{max}}\) qui dépend de la température.

Spectre d'un Corps Noir

Calcul(s)

Étape 1 : Appliquer la loi de Wien

Étape 2 : Convertir en nanomètres

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma positionne la longueur d'onde calculée (\( \lambda_{\text{max}} = 24 \) nm) sur le spectre électromagnétique. On voit qu'elle tombe dans la région de l'ultraviolet lointain, bien avant le spectre visible (400-700 nm).

Position sur le Spectre Électromagnétique

Réflexions

Le fait que le pic soit dans l'ultraviolet lointain est crucial. C'est ce rayonnement de haute énergie qui est capable d'arracher des électrons aux atomes d'hydrogène et d'oxygène du gaz environnant (ionisation), le faisant ensuite briller par recombinaison (fluorescence). Sans ce flux UV, la nébuleuse serait invisible.

Points de vigilance

Assurez-vous d'utiliser la température en Kelvin, l'unité absolue de température. Utiliser des degrés Celsius mènerait à un résultat complètement faux. La formule est une relation inverse : plus T est grand, plus \(\lambda_{\text{max}}\) est petit.

Points à retenir

- La loi de Wien est \(\lambda_{\text{max}} = b/T\).

- Les étoiles chaudes ont leur pic d'émission à de courtes longueurs d'onde (UV).

- Le rayonnement UV est essentiel pour ioniser et faire briller une nébuleuse planétaire.

Le saviez-vous ?

La couleur verte intense de nombreuses nébuleuses planétaires n'est pas due à l'hydrogène, mais à l'oxygène doublement ionisé (OIII). Cette émission se produit à une longueur d'onde de 500.7 nm, une raie "interdite" qui n'est visible que dans les conditions de très faible densité du milieu interstellaire.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

À quelle longueur d'onde (en nm) se situerait le pic d'émission de notre Soleil, dont la température de surface est d'environ 5800 K ?

Outil Interactif : Âge et Taille d'une Nébuleuse

Utilisez les curseurs pour voir comment la distance d'une nébuleuse et sa vitesse d'expansion influencent sa taille physique et son âge estimé, pour un diamètre angulaire fixe de 20".

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce qui se trouve au centre de la plupart des nébuleuses planétaires ?

2. Quelle est la durée de vie typique d'une nébuleuse planétaire ?

3. La loi de Wien relie directement quelles propriétés d'une étoile ?

4. Si la distance d'une nébuleuse est sous-estimée, son rayon physique calculé sera...

5. Le rayonnement intense de l'étoile centrale d'une NP est principalement émis dans...

Glossaire

- Nébuleuse planétaire

- Enveloppe de gaz ionisé en expansion, éjectée par une étoile de faible ou moyenne masse durant sa phase finale d'évolution.

- Naine blanche

- Le noyau stellaire chaud, dense et compact qui reste après qu'une étoile de type solaire a expulsé ses couches externes.

- Parsec (pc)

- Unité de distance utilisée en astronomie, équivalente à environ 3.26 années-lumière ou \(3.086 \times 10^{13}\) km.

- Loi de Stefan-Boltzmann

- Loi physique qui stipule que la puissance totale rayonnée par un corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température.

- Loi du déplacement de Wien

- Loi physique qui relie la température d'un corps noir à la longueur d'onde où son émission est maximale.

D’autres exercices d’Astrophysique Stellaire:

0 commentaires