Étude du Quasar QSO J1229+0203

Contexte : L'Astrophysique Galactique. Cet exercice porte sur les quasarsNoyaux actifs de galaxies extrêmement lumineux, alimentés par un trou noir supermassif en phase d'accrétion intense de matière., les objets les plus lumineux de l'Univers observable.

Un quasar est le noyau extrêmement énergétique d'une galaxie lointaine, alimenté par un trou noir supermassifUn trou noir dont la masse est de l'ordre de millions à des milliards de fois celle du Soleil, situé au centre de la plupart des grandes galaxies. pesant des millions à des milliards de masses solaires. En étudiant la lumière d'un quasar, notamment son décalage vers le rougeAugmentation de la longueur d'onde de la lumière émise par un objet qui s'éloigne de l'observateur, due à l'expansion de l'Univers. Noté 'z'. (redshift), nous pouvons déduire sa distance et ses propriétés intrinsèques. Cet exercice vous guidera à travers les calculs fondamentaux pour caractériser un quasar et comprendre son immense impact sur sa galaxie hôte.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer des concepts cosmologiques (Loi de Hubble-Lemaître) et astrophysiques (Luminosité d'Eddington) pour analyser un objet céleste lointain et puissant.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer la distance d'un objet extragalactique à partir de son redshift.

- Convertir une magnitude apparente en magnitude absolue et en luminosité.

- Comprendre et appliquer le concept de la luminosité d'Eddington.

- Estimer la masse minimale d'un trou noir supermassif.

- Saisir le rôle des quasars dans l'évolution des galaxies (rétroaction).

Données de l'étude

Fiche Technique de l'Observation

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Nom de l'objet | QSO J1229+0203 (fictif) |

| Décalage vers le rouge (Redshift) | \(z = 0.158\) |

| Magnitude apparente (bande V) | \(m_V = 12.9\) |

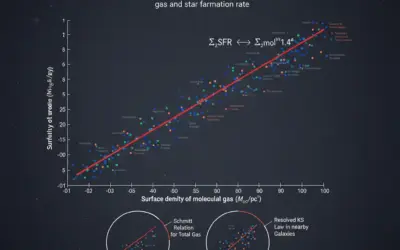

Modèle Anatomique d'un Quasar

| Constante Physique | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Constante de Hubble | \(H_0\) | 70 | \(\text{km/s/Mpc}\) |

| Vitesse de la lumière | \(c\) | \(3 \times 10^5\) | \(\text{km/s}\) |

| Parsec | \(\text{pc}\) | \(3.086 \times 10^{16}\) | \(\text{m}\) |

| Luminosité du Soleil | \(L_☉\) | \(3.828 \times 10^{26}\) | \(\text{W}\) |

| Magnitude absolue du Soleil (V) | \(M_{V,☉}\) | 4.83 |

Questions à traiter

- Calculer la vitesse de récession \(v\) et la distance \(d\) du quasar en Mégaparsecs (Mpc), puis en années-lumière.

- Calculer la magnitude absolue \(M_V\) du quasar.

- Estimer sa luminosité bolométrique \(L_{\text{bol}}\) en Watts. On supposera une correction bolométrique simple \(L_{\text{bol}} \approx 5 \times L_V\), où \(L_V\) est la luminosité dans la bande V.

- En supposant que le quasar rayonne à sa luminosité d'EddingtonLuminosité maximale que peut atteindre un objet en accrétion, au-delà de laquelle la pression de radiation expulse la matière environnante., estimer la masse minimale \(M_{\text{min}}\) de son trou noir supermassif en masses solaires.

- Décrire qualitativement l'impact qu'une telle source d'énergie peut avoir sur la formation d'étoiles dans sa galaxie hôte (concept de "rétroaction").

Les bases sur la Mesure des Distances et Luminosités

Pour résoudre cet exercice, nous utiliserons trois concepts fondamentaux en cosmologie et astrophysique.

1. Loi de Hubble-Lemaître

Cette loi stipule que la vitesse de récession d'une galaxie (sa vitesse d'éloignement) est proportionnelle à sa distance. Pour des redshifts faibles (\(z \ll 1\)), la relation est simple :

\[ v = c \cdot z \quad \text{et} \quad d = \frac{v}{H_0} \]

Où \(v\) est la vitesse, \(c\) la vitesse de la lumière, \(z\) le redshift, \(d\) la distance et \(H_0\) la constante de Hubble.

2. Module de Distance

La relation entre la magnitude apparente (\(m\)), la magnitude absolue (\(M\)) et la distance (\(d\) en parsecs) est donnée par le module de distance :

\[ M = m - 5 \log_{10}(d_{\text{pc}}) + 5 \]

La magnitude absolue est la magnitude qu'aurait l'objet s'il était situé à une distance de 10 parsecs. C'est une mesure de sa luminosité intrinsèque.

3. Luminosité d'Eddington

C'est la luminosité maximale qu'un corps (comme un quasar) peut atteindre lorsque la pression de radiation émise par l'accrétion de matière contrebalance la force de gravité. Elle dépend uniquement de la masse \(M\) de l'objet central.

\[ L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi G M m_p c}{\sigma_T} \approx 1.3 \times 10^{31} \left(\frac{M}{M_☉}\right) \text{ W} \]

Où \(G\) est la constante gravitationnelle, \(m_p\) la masse du proton, et \(\sigma_T\) la section efficace de diffusion Thomson.

Correction : Étude du Quasar QSO J1229+0203

Question 1 : Calculer la vitesse et la distance du quasar.

Principe

Le décalage vers le rouge (redshift) de la lumière d'un objet lointain est dû à l'expansion de l'Univers. Tel un son de sirène qui devient plus grave quand le camion s'éloigne, la lumière des galaxies qui s'éloignent est "étirée" vers des longueurs d'onde plus longues (rouges). En mesurant ce décalage, on peut directement déduire la vitesse à laquelle l'objet s'éloigne de nous.

Mini-Cours

La loi de Hubble-Lemaître est la pierre angulaire de la cosmologie moderne. Elle montre que l'Univers n'est pas statique mais en expansion. Le taux de cette expansion est donné par la constante de Hubble, \(H_0\). Pour des objets proches (où \(z \ll 1\)), la relation est linéaire, mais pour des objets très lointains, des effets de relativité générale compliquent la relation distance-redshift.

Remarque Pédagogique

Pensez à la loi de Hubble-Lemaître comme une recette simple : si vous connaissez le redshift d'un objet (facile à mesurer avec un spectre), vous pouvez "cuisiner" sa vitesse et sa distance. C'est le premier pas fondamental pour situer un objet dans le cosmos.

Normes

En cosmologie, la "norme" est le modèle cosmologique standard, appelé modèle Lambda-CDM (\(\Lambda\)CDM). Les valeurs des constantes comme \(H_0\) sont déterminées par des consensus basés sur des observations multiples (fond diffus cosmologique, supernovae, etc.). La valeur de \(H_0 \approx 70 \text{ km/s/Mpc}\) est une valeur de consensus standard pour les calculs.

Formule(s)

Formule de la vitesse de récession

Formule de la distance de Hubble

Hypothèses

- On suppose que le redshift est purement cosmologique (dû à l'expansion de l'Univers) et non dû à un mouvement local de l'objet.

- On utilise l'approximation non-relativiste (\(v=c \cdot z\)) car \(z=0.158\) est suffisamment petit (\(v \approx 16\%\) de \(c\)).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Redshift | \(z\) | 0.158 | sans unité |

| Vitesse de la lumière | \(c\) | \(3 \times 10^5\) | \(\text{km/s}\) |

| Constante de Hubble | \(H_0\) | 70 | \(\text{km/s/Mpc}\) |

Astuces

Assurez-vous que les unités sont cohérentes. La vitesse \(v\) sera en km/s et \(H_0\) est en km/s/Mpc. Le rapport \(v/H_0\) donnera donc directement une distance en Mégaparsecs (Mpc), ce qui évite des conversions intermédiaires fastidieuses.

Schéma (Avant les calculs)

Illustration de l'Expansion et du Redshift

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de la vitesse de récession

Étape 2 : Calcul de la distance en Mégaparsecs (Mpc)

Étape 3 : Conversion en années-lumière (a.l.)

Schéma (Après les calculs)

Position du Quasar sur une Échelle Cosmique

Réflexions

Le quasar se situe à plus de 2,2 milliards d'années-lumière. La lumière que nous observons aujourd'hui a donc été émise il y a 2,2 milliards d'années, nous offrant une vue sur l'Univers jeune. Cette distance est immense, représentant environ 16% de la distance de l'Univers observable.

Points de vigilance

Ne pas confondre les différentes notions de distance en cosmologie (distance de luminosité, distance de diamètre angulaire...). Pour des redshifts faibles, elles sont quasi-identiques, mais pour \(z>0.2\), les écarts deviennent significatifs. La formule utilisée ici donne la "distance de Hubble".

Points à retenir

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : L'expansion de l'Univers étire la lumière (redshift), et ce décalage est proportionnel à la distance.

- Formule Essentielle : \(d = (c \cdot z) / H_0\).

- Point de Vigilance Majeur : Cette formule simple n'est précise que pour des redshifts faibles (\(z \ll 1\)).

Le saviez-vous ?

La "constante" de Hubble n'est constante que dans l'espace, pas dans le temps ! Sa valeur a changé au cours de l'histoire de l'Univers. Le débat sur sa valeur précise aujourd'hui est l'une des grandes énigmes de la cosmologie moderne, avec différentes méthodes donnant des résultats légèrement divergents.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez la distance en Mpc pour un autre quasar avec un redshift de \(z=0.210\).

Question 2 : Calculer la magnitude absolue \(M_V\).

Principe

La luminosité d'une étoile dans le ciel (sa magnitude apparente) dépend de sa luminosité intrinsèque et de sa distance. Pour comparer équitablement les objets, les astronomes calculent leur magnitude absolue : la magnitude qu'ils auraient s'ils étaient tous placés à une même distance de référence (10 parsecs).

Mini-Cours

L'échelle des magnitudes est logarithmique et inversée : un objet plus brillant a une magnitude plus petite. Une différence de 5 magnitudes correspond à un rapport de luminosité de 100. Cette échelle, héritée de l'astronome grec Hipparque, a été formalisée mathématiquement au 19ème siècle.

Remarque Pédagogique

Le "module de distance" (\(m-M\)) est un outil puissant. Si vous connaissez la distance, vous trouvez la luminosité intrinsèque (\(M\)). Si vous connaissez la luminosité intrinsèque (comme pour une "chandelle standard" type supernova Ia), vous pouvez trouver la distance. C'est la base de l'échelle des distances cosmiques.

Normes

La définition standard de la magnitude absolue est fixée par l'Union Astronomique Internationale (UAI) comme étant la magnitude apparente d'un objet s'il était observé à une distance de 10 parsecs, en l'absence d'extinction interstellaire.

Formule(s)

Formule du module de distance

Hypothèses

- On suppose que l'extinction (l'absorption de la lumière par la poussière entre le quasar et nous) est négligeable. En réalité, elle n'est jamais nulle et doit être corrigée pour des mesures précises.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Magnitude apparente | \(m_V\) | 12.9 | |

| Distance | \(d\) | 677.14 | \(\text{Mpc}\) |

Astuces

Le terme \(5 \log_{10}(d_{\text{pc}}) - 5\) est le module de distance. Retenez qu'il est toujours positif pour les objets plus lointains que 10 pc, ce qui signifie que leur magnitude absolue \(M\) sera toujours bien plus petite (plus brillante) que leur magnitude apparente \(m\).

Schéma (Avant les calculs)

Concept de Magnitude Apparente vs. Absolue

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion de la distance en parsecs (pc)

Étape 2 : Calcul de la magnitude absolue

Schéma (Après les calculs)

Échelle de Magnitude Absolue

Réflexions

Une magnitude absolue de -26.25 est extraordinairement brillante. À titre de comparaison, la magnitude absolue du Soleil est de +4.83. Ce quasar est des centaines de milliards de fois plus lumineux que notre Soleil ! C'est même plus brillant que la Voie Lactée toute entière (M ≈ -21).

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'oublier de convertir la distance en parsecs avant de l'insérer dans la formule du module de distance. Utiliser des Mpc donnerait un résultat complètement faux.

Points à retenir

- Concept Clé : La magnitude absolue permet de comparer la luminosité intrinsèque des astres.

- Formule Essentielle : \(M = m - 5 \log_{10}(d_{\text{pc}}) + 5\).

- Point de Vigilance Majeur : La distance \(d\) doit être en parsecs.

Le saviez-vous ?

L'œil humain peut percevoir des étoiles jusqu'à une magnitude apparente d'environ +6. Un télescope comme Hubble peut voir des objets jusqu'à une magnitude de +30, soit 4 milliards de fois plus faibles que ce que notre œil peut voir !

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si ce même quasar était situé à seulement 100 Mpc, quelle serait sa magnitude apparente \(m_V\) ?

Question 3 : Estimer la luminosité bolométrique \(L_{\text{bol}}\).

Principe

La magnitude est une échelle logarithmique pratique, mais pour comprendre la physique de l'objet, nous devons la convertir en une unité d'énergie : la luminosité, mesurée en Watts. En comparant la magnitude absolue du quasar à celle du Soleil (dont nous connaissons la luminosité), nous pouvons déduire la puissance totale du quasar.

Mini-Cours

La plupart des mesures astronomiques sont faites dans des "bandes" ou "filtres" spécifiques (par ex. la bande V, pour le visible). La luminosité bolométrique est la luminosité totale, intégrée sur toutes les longueurs d'onde. Pour passer de la luminosité dans une bande à la luminosité bolométrique, on utilise une "correction bolométrique", qui est souvent un simple facteur multiplicatif pour les estimations.

Remarque Pédagogique

Cette étape est cruciale pour passer du monde observationnel (les magnitudes) au monde physique (l'énergie). C'est en calculant la luminosité en Watts que l'on prend vraiment conscience de la puissance phénoménale de ces objets.

Normes

La luminosité du Soleil, \(L_☉\), est une constante définie par l'UAI. Elle sert d'unité de base pour exprimer la luminosité des autres étoiles et objets astrophysiques, rendant les comparaisons plus intuitives.

Formule(s)

Rapport des luminosités

Correction bolométrique

Hypothèses

- La correction bolométrique de 5 est une approximation grossière. En réalité, elle dépend du type d'objet et de son spectre d'émission. Pour les quasars, elle peut varier considérablement.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Magnitude absolue du Quasar | \(M_V\) | -26.25 | |

| Magnitude absolue du Soleil | \(M_{V,☉}\) | 4.83 | |

| Luminosité du Soleil | \(L_☉\) | \(3.828 \times 10^{26}\) | \(\text{W}\) |

Schéma (Avant les calculs)

Illustration de la Correction Bolométrique

Calcul(s)

Étape 1 : Calculer le rapport de luminosité par rapport au Soleil

Étape 2 : Calculer la luminosité dans la bande V

Étape 3 : Calculer la luminosité bolométrique en Watts

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Luminosités (Échelle Logarithmique)

Réflexions

Une luminosité de \(5 \times 10^{39}\) Watts est inimaginable. C'est plus de 10 000 milliards de fois la luminosité de notre Soleil. Cette énergie est équivalente à celle de centaines de galaxies comme la Voie Lactée, concentrée dans une région de la taille de notre système solaire.

Points de vigilance

Attention à ne pas confondre la luminosité du Soleil dans la bande V (\(L_{V,☉}\)) et sa luminosité bolométrique (\(L_☉\)). Dans les problèmes simplifiés, on utilise souvent \(L_☉\) comme référence pour le calcul de \(L_V\), ce qui est une approximation acceptable ici.

Points à retenir

- Concept Clé : On peut passer des magnitudes (échelle logarithmique) à la luminosité (puissance en Watts) en utilisant le Soleil comme étalon.

- Formule Essentielle : Le rapport de luminosité dépend exponentiellement de la différence de magnitude.

Le saviez-vous ?

Les quasars sont si lumineux qu'ils peuvent être utilisés comme des "phares" cosmiques pour étudier l'Univers lointain. Le gaz situé entre nous et un quasar lointain absorbe une partie de sa lumière à des longueurs d'onde spécifiques, nous renseignant sur la composition et la distribution de la matière dans l'espace intergalactique.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si la correction bolométrique était de 10 au lieu de 5, quelle serait la nouvelle luminosité bolométrique en Watts ?

Question 4 : Estimer la masse minimale du trou noir.

Principe

La luminosité d'Eddington représente un équilibre fondamental entre la force de gravitation qui attire la matière vers le trou noir et la pression de radiation qui la repousse. C'est la "limite de vitesse" pour l'accrétion. En supposant que le quasar "brûle" à son régime maximal, sa luminosité nous donne une estimation directe de la masse de son moteur central.

Mini-Cours

La pression de radiation est exercée par les photons qui, en heurtant la matière (principalement les électrons libres), lui transfèrent leur impulsion. Lorsque la luminosité est très élevée, cette poussée vers l'extérieur peut devenir assez forte pour contrebalancer la gravité. La masse limite où cela se produit dépend de la masse de l'objet central : plus il est massif, plus sa gravité est forte, et plus la luminosité requise pour l'équilibrer est élevée.

Remarque Pédagogique

C'est une des méthodes les plus directes pour "peser" les trous noirs à des distances cosmologiques. C'est une estimation de masse *minimale*, car si le quasar brille en dessous de sa limite d'Eddington (ce qui est possible), alors sa masse réelle serait encore plus grande pour la même luminosité.

Normes

La formule de la luminosité d'Eddington n'est pas une norme réglementaire mais une limite physique fondamentale dérivée des principes de la physique de la radiation et de la gravitation. Elle est universellement utilisée en astrophysique des hautes énergies.

Formule(s)

Formule d'Eddington réarrangée

Hypothèses

- L'hypothèse la plus forte est que le quasar rayonne précisément à sa luminosité d'Eddington (\(L_{\text{bol}} = L_{\text{Edd}}\)).

- On suppose que l'accrétion est sphérique et que la matière est principalement de l'hydrogène ionisé.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Luminosité bolométrique | \(L_{\text{bol}}\) | \(5.15 \times 10^{39}\) | \(\text{W}\) |

Astuces

La formule est un simple rapport. Le plus difficile est d'avoir au préalable calculé correctement la luminosité en Watts. Une fois que vous avez \(L_{\text{bol}}\), le calcul de la masse est direct.

Schéma (Avant les calculs)

Équilibre à la Limite d'Eddington

Calcul(s)

Calcul du rapport de masse

Schéma (Après les calculs)

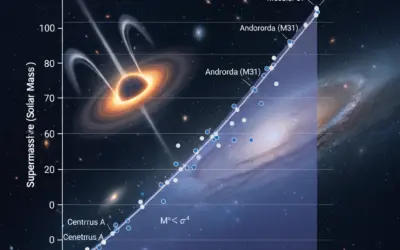

Échelle des Masses des Trous Noirs

Réflexions

La masse minimale requise est de près de 400 millions de fois la masse de notre Soleil. C'est une masse typique pour un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. Le trou noir au centre de notre Voie Lactée, Sagittarius A*, a une masse de "seulement" 4 millions de masses solaires.

Points de vigilance

Ne pas utiliser la luminosité dans la mauvaise unité (par exemple, en luminosités solaires). La formule simplifiée est calibrée pour une luminosité en Watts. Toujours vérifier la cohérence des unités avant de calculer.

Points à retenir

- Concept Clé : La luminosité maximale d'un objet en accrétion est directement proportionnelle à sa masse.

- Formule Essentielle : \(M \propto L_{\text{Edd}}\).

- Point de Vigilance Majeur : Le résultat est une masse *minimale*, basée sur l'hypothèse que \(L=L_{\text{Edd}}\).

Le saviez-vous ?

Le concept de "corps sombre" d'où même la lumière ne pourrait s'échapper a été proposé pour la première fois par John Michell en 1783, bien avant la théorie de la relativité d'Einstein qui a formalisé le concept moderne de trou noir.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la masse minimale (en \(10^8 M_☉\)) si le quasar était deux fois moins lumineux ?

Question 5 : Discuter de l'impact sur la galaxie hôte.

Principe

Un quasar n'est pas juste un point lumineux ; c'est un moteur cosmique qui libère une quantité phénoménale d'énergie au cœur d'une galaxie. Cette énergie, sous forme de radiation intense et de vents de particules (jets), interagit avec le gaz de la galaxie. Ce processus est appelé rétroaction (ou "feedback" en anglais).

Réflexions

L'énergie injectée par le quasar dans sa galaxie hôte peut avoir deux effets majeurs et opposés :

- Rétroaction Négative : Les puissants vents et le rayonnement du quasar peuvent chauffer et expulser le gaz froid de la galaxie. Ce gaz est le carburant nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. En le retirant, le quasar peut stopper ("éteindre") la formation stellaire dans sa galaxie, la faisant passer d'une galaxie "bleue" (jeune et active) à une galaxie "rouge" (vieille et passive).

- Rétroaction Positive : Dans certains cas, les ondes de choc créées par les jets du quasar peuvent comprimer le gaz dans certaines régions de la galaxie, déclenchant ainsi des flambées de formation d'étoiles. Cet effet est cependant considéré comme moins dominant que l'effet négatif à grande échelle.

Ce mécanisme de rétroaction est aujourd'hui considéré comme un ingrédient essentiel pour expliquer pourquoi les galaxies les plus massives de l'Univers ne sont pas encore plus grosses qu'on ne les observe.

Résultat Final

Outil Interactif : Simulateur de Luminosité d'Eddington

Explorez la relation directe entre la masse d'un trou noir supermassif et sa luminosité maximale théorique (Luminosité d'Eddington). Observez comment la luminosité atteint des valeurs extrêmes pour les trous noirs les plus massifs.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce qu'un quasar ?

2. Que nous indique principalement le décalage vers le rouge (redshift) d'un quasar ?

3. La luminosité d'Eddington représente...

4. Le "feedback" ou "rétroaction" d'un quasar sur sa galaxie hôte peut...

Glossaire

- Quasar

- Acronyme de "Quasi-Stellar Radio Source". Il s'agit du noyau actif d'une galaxie distante, dont l'extrême luminosité provient de l'accrétion de matière par un trou noir supermassif central.

- Trou Noir Supermassif (TNS)

- Un trou noir dont la masse est de l'ordre de millions à des milliards de fois celle du Soleil. On pense qu'ils résident au centre de la plupart, sinon de toutes, les grandes galaxies.

- Décalage vers le rouge (Redshift)

- Phénomène cosmologique où la longueur d'onde de la lumière émise par des objets lointains est "étirée" et donc décalée vers la partie rouge du spectre électromagnétique à cause de l'expansion de l'Univers. Il est noté \(z\).

- Luminosité d'Eddington

- Luminosité maximale théorique que peut atteindre un objet céleste stable, lorsque la force de pression de radiation dirigée vers l'extérieur compense exactement la force gravitationnelle dirigée vers l'intérieur.

D’autres exercices d’Astrophysique Galactique:

0 commentaires