Vestiges de Fusions Galactiques

Contexte : L'Archéologie Galactique.

Les grandes galaxies comme notre Voie Lactée ne se sont pas formées d'un seul bloc. Elles ont grandi au fil des milliards d'années en absorbant de plus petites galaxies, un processus appelé "cannibalisme galactique". Lorsqu'une galaxie nainePetite galaxie contenant de quelques millions à quelques milliards d'étoiles, en orbite autour d'une galaxie plus massive. s'approche trop près, les forces de marée de la grande galaxie l'étirent et la disloquent, dispersant ses étoiles le long de son orbite. Ces rubans d'étoiles, appelés courants stellairesLongues et fines structures d'étoiles qui orbitent dans le halo d'une galaxie, issues de la dislocation d'amas globulaires ou de galaxies naines., sont des fossiles cosmiques. En les étudiant, les astrophysiciens peuvent reconstituer l'histoire des fusions de notre galaxie et cartographier la distribution de la mystérieuse matière noireForme de matière hypothétique, invisible, qui n'interagit pas avec la lumière mais dont la présence est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible. qui constitue l'essentiel de la masse de la galaxie.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous fera appliquer les principes de la mécanique céleste et de la gravitation à une échelle extragalactique. Vous apprendrez comment des mesures simples sur un courant stellaire (sa position, sa vitesse) permettent de peser à la fois la galaxie hôte et la petite galaxie qui a été détruite.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et appliquer un modèle simple de potentiel gravitationnel galactique.

- Calculer la vitesse orbitale et la masse d'une galaxie à partir des observations.

- Estimer la masse d'une galaxie naine "progénitrice" à partir des propriétés de son courant.

- Relier le temps orbital à l'âge d'un courant stellaire.

Données de l'étude

Hypothèses du Modèle

Modèle de Fusion Galactique

| Caractéristique | Description / Hypothèse |

|---|---|

| Potentiel de la galaxie G-1 | Modélisé comme un potentiel sphérique simple : \( \Phi(r) = \frac{1}{2} v_0^2 \ln(r^2 + a^2) \) |

| Étoiles du courant | Considérées comme des particules test (masse négligeable) orbitant dans le potentiel de G-1. |

| Orbite du courant | Approximée comme circulaire à un rayon moyen constant \(r\). |

| Paramètre / Constante | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(4.3009 \times 10^{-3}\) | \( \text{pc} \cdot (\text{km/s})^2 / M_\odot \) |

| Dispersion des vitesses du courant | \( \sigma_v \) | \( 5 \) | km/s |

Questions à traiter

- À partir de la forme du potentiel, dériver l'expression de la vitesse circulaire \(v_c(r)\).

- En utilisant les données observationnelles, calculez la masse totale (matière visible et matière noire) de la galaxie G-1, notée \(M(r)\), contenue dans un rayon de \(r=50 \, \text{kpc}\).

- Estimer la vitesse de libération \(v_e(r)\) à \(r=50\) kpc. Le courant est-il gravitationnellement lié à la galaxie G-1 ?

- Estimer la masse du progéniteur (la galaxie naine détruite) en utilisant une approximation virielle.

- Estimer le temps orbital (période de révolution) d'une étoile du courant à ce rayon. Quelle information cela donne-t-il sur l'âge du courant ?

Les bases de la Dynamique Galactique

Pour résoudre cet exercice, quelques concepts de mécanique céleste appliquée aux galaxies sont nécessaires.

1. Potentiel Gravitationnel (\(\Phi\)) et Force

Le potentiel gravitationnel est un champ scalaire qui décrit la force de gravité. La force par unité de masse (l'accélération) est donnée par le gradient du potentiel : \( \vec{g} = -\vec{\nabla}\Phi \). Pour un potentiel sphérique qui ne dépend que de \(r\), la force est radiale et vaut \( F(r) = - \frac{d\Phi}{dr} \).

2. Vitesse Circulaire (\(v_c\))

Pour une orbite circulaire, la force gravitationnelle centripète est égale à la force centrifuge. Pour une masse test \(m\) à une distance \(r\) du centre :

\[ \frac{m v_c^2}{r} = m F(r) \Rightarrow v_c^2(r) = r F(r) \]

Alternativement, en utilisant la masse totale \(M(\lt r)\) incluse dans le rayon \(r\), la formule de Newton donne : \( v_c^2(r) = \frac{GM(\lt r)}{r} \).

Correction : Vestiges de Fusions Galactiques

Question 1 : Dérivation de la vitesse circulaire

Principe

La vitesse circulaire \( v_c \) est la vitesse qu'un objet doit avoir pour maintenir une orbite circulaire stable. À cette vitesse, la force d'attraction gravitationnelle (dirigée vers le centre) est exactement compensée par la force centrifuge (liée à la vitesse). La force gravitationnelle peut être directement calculée en dérivant le potentiel gravitationnel \( \Phi \).

Mini-Cours

La force centripète nécessaire pour maintenir un objet de masse \(m\) sur une orbite circulaire de rayon \(r\) à la vitesse \(v_c\) est \(F_{\text{centripète}} = mv_c^2/r\). La force gravitationnelle par unité de masse est \(F_{\text{grav}} = d\Phi/dr\). En égalant ces deux forces (\(F_{\text{centripète}}/m = F_{\text{grav}}\)), on obtient la relation fondamentale \(v_c^2(r) = r \frac{d\Phi}{dr}\), qui est le point de départ de toute étude de courbe de rotation à partir d'un potentiel.

Remarque Pédagogique

Cette première question est un exercice de calcul différentiel classique. Il s'agit d'appliquer la règle de dérivation d'une fonction composée, ici le logarithme d'une fonction de \(r\). Faites attention à la "chaîne" de dérivation : dériver le logarithme, puis dériver son argument par rapport à \(r\).

Normes

La "norme" ici est la loi fondamentale de la dynamique de Newton (\(F=ma\)) appliquée à un mouvement circulaire, où l'accélération est l'accélération centripète \(a_c = v^2/r\).

Formule(s)

Relation Vitesse Circulaire - Potentiel

Hypothèses

On suppose que le potentiel est bien sphérique et ne dépend que du rayon \(r\). On suppose également une orbite parfaitement circulaire pour appliquer la formule de la force centrifuge simple.

Donnée(s)

Potentiel gravitationnel de la galaxie G-1

Astuces

Rappelez-vous de la dérivée de \( \ln(u) \), qui est \( u'/u \). Ici, \(u = r^2+a^2\), donc \(u' = 2r\). Cela simplifie grandement le calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Équilibre des Forces sur une Orbite Circulaire

Calcul(s)

Étape 1 : Dérivation du potentiel

Étape 2 : Calcul du carré de la vitesse circulaire

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une courbe de rotation qui augmente d'abord linéairement (\( v_c \approx v_0 r/a \) pour \(r \ll a\)), puis atteint un plateau à \( v_c \approx v_0 \) pour \(r \gg a\). C'est une forme très typique des galaxies spirales.

Réflexions

Cette forme de potentiel est très utilisée en astrophysique galactique (potentiel isotherme logarithmique) car elle reproduit bien le fait que les courbes de rotation des galaxies deviennent plates à grande distance, une des preuves observationnelles majeures de l'existence de la matière noire.

Points de vigilance

Une erreur commune serait d'oublier de multiplier par \(r\) après avoir calculé la dérivée \(d\Phi/dr\). Rappelez-vous toujours de la relation complète \(v_c^2 = r \cdot (d\Phi/dr)\).

Points à retenir

La vitesse circulaire est directement liée à la pente du potentiel gravitationnel. Un potentiel qui croît lentement avec \(r\) (comme le logarithme) mène à une courbe de rotation plate, signature d'un halo de matière noire étendu.

Le saviez-vous ?

Les premières mesures précises de courbes de rotation plates, réalisées par l'astronome Vera Rubin dans les années 1970, ont fourni des preuves irréfutables en faveur de la matière noire et ont révolutionné notre compréhension de la composition des galaxies.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle est la vitesse circulaire à \(r=a\) ?

Question 2 : Calcul de la masse de la galaxie

Principe

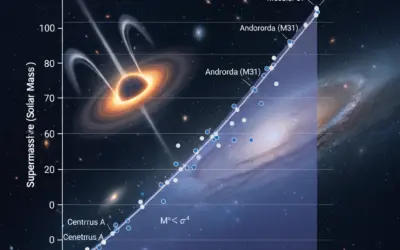

La vitesse d'un objet en orbite circulaire autour d'une masse centrale dépend de cette masse et de la distance. En mesurant la vitesse \(v\) et le rayon \(r\), on peut "peser" la quantité de masse \(M(\lt r)\) contenue à l'intérieur de l'orbite, en utilisant la loi de la gravitation de Newton.

Mini-Cours

Le théorème de la coquille de Newton stipule que pour un corps à l'extérieur d'une distribution de masse sphérique, la force gravitationnelle est la même que si toute la masse était concentrée au centre. C'est pourquoi, pour une orbite circulaire, seule la masse \(M(\lt r)\) à l'intérieur du rayon \(r\) compte. La masse à l'extérieur de l'orbite n'a aucun effet net.

Remarque Pédagogique

Cette question est une application directe de la formule. La principale difficulté réside dans la manipulation des unités. L'astrophysique utilise un mélange d'unités (parsecs, années-lumière, km/s, masses solaires) qui nécessite une grande rigueur dans les conversions. L'utilisation d'une valeur de G adaptée à ces unités simplifie la vie.

Normes

La "norme" est la loi de la gravitation universelle de Newton, qui relie la force gravitationnelle aux masses et à la distance qui les sépare.

Formule(s)

Relation Masse - Vitesse circulaire (Newton)

Hypothèses

On suppose que la vitesse observée \(v\) du courant correspond bien à la vitesse circulaire \(v_c\) à ce rayon. C'est une approximation raisonnable pour un courant qui s'est "relaxé" sur une orbite quasi-circulaire.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Vitesse observée du courant | \(v_c\) | 150 | km/s |

| Rayon moyen de l'orbite | \(r\) | 50 | kpc |

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(4.3009 \times 10^{-3}\) | \( \text{pc} \cdot (\text{km/s})^2 / M_\odot \) |

Astuces

Avant de commencer, vérifiez que les unités de \(r, v_c, G\) sont compatibles. Ici, \(r\) doit être en parsecs (pc) pour annuler le pc de G, et \(v_c\) en km/s pour annuler le (km/s)² de G. La masse sortira alors en masses solaires (\(M_\odot\)).

Schéma (Avant les calculs)

Masse Enfermée et Rotation Galactique

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion des unités

Étape 2 : Calcul de la masse

Schéma (Après les calculs)

Ce calcul "pèse" la masse totale (visible et noire) à l'intérieur de l'orbite du courant. Ce point de donnée (\(r=50\) kpc, \(M \approx 2.6 \times 10^{11} M_\odot\)) est une contrainte forte sur les modèles de distribution de masse de la galaxie.

Profil de Masse de la Galaxie

Réflexions

Une masse de \( 2.6 \times 10^{11} \) masses solaires est une valeur typique pour une grande galaxie spirale comme la Voie Lactée à cette distance. La masse des étoiles et du gaz visibles ne représente souvent que 10-20% de ce total. L'essentiel de cette masse est donc sous forme de matière noire.

Points de vigilance

N'oubliez pas d'élever la vitesse au carré dans la formule ! C'est une erreur très fréquente. Assurez-vous aussi que votre calculatrice gère correctement les puissances de 10 pour ne pas faire d'erreur d'ordre de grandeur.

Points à retenir

La masse dynamique d'une galaxie (\( M \propto r v^2 \)) est une quantité fondamentale. En mesurant les courbes de rotation (\(v(r)\)), on peut cartographier la distribution de masse \(M(r)\), ce qui est la méthode principale pour étudier les halos de matière noire.

Le saviez-vous ?

La masse de la Voie Lactée est encore débattue, mais les estimations les plus récentes, basées notamment sur les mouvements des courants stellaires et des amas globulaires lointains, la placent aux alentours de \( 1.5 \times 10^{12} \) masses solaires au total.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si la vitesse était de 200 km/s au même rayon, la masse de la galaxie serait-elle plus grande ou plus petite ?

Question 3 : Vitesse de libération

Principe

La vitesse de libération \( v_e \) est la vitesse minimale qu'un objet doit atteindre pour échapper complètement à l'attraction gravitationnelle d'un corps massif. Un objet avec une vitesse \( v < v_e \) est "lié" gravitationnellement, tandis qu'un objet avec \( v \ge v_e \) est "non lié" et s'échappera.

Mini-Cours

L'énergie totale \(E\) d'une particule test de masse \(m\) dans un potentiel \( \Phi \) est la somme de son énergie cinétique et potentielle : \( E = \frac{1}{2}mv^2 + m\Phi(r) \). La particule peut s'échapper si elle peut atteindre l'infini (\(r \to \infty\)) avec une vitesse positive ou nulle. En supposant que le potentiel est nul à l'infini, la condition d'échappement est \(E \ge 0\). La vitesse de libération est la vitesse minimale pour laquelle cette condition est remplie, soit \(E=0\), ce qui donne \( \frac{1}{2}mv_e^2 = -m\Phi(r) \) ou \( v_e^2(r) = -2\Phi(r) \).

Remarque Pédagogique

La comparaison entre la vitesse d'un objet et la vitesse de libération locale est un outil diagnostique fondamental en astrophysique pour savoir si une structure (amas d'étoiles, galaxie satellite, courant) est stable et pérenne ou si elle est en train de se dissoudre.

Normes

Ce calcul ne fait pas appel à des normes d'ingénierie mais aux principes de la conservation de l'énergie en mécanique classique et en gravitation.

Formule(s)

Approximation de la vitesse de libération

Hypothèses

Le potentiel logarithmique donné dans l'énoncé est un modèle simplifié qui diverge à l'infini. Cela signifie que mathématiquement, la vitesse de libération est infinie. C'est une limite du modèle. Pour obtenir un résultat physique, on utilise une approximation locale, \( v_e \approx \sqrt{2} v_c \), qui est valable pour de nombreux potentiels gravitationnels plus réalistes (comme le potentiel de Kepler \( \Phi \propto -1/r \)).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Vitesse circulaire observée | \(v_c\) | 150 | km/s |

Astuces

Rappelez-vous simplement que pour échapper à un champ de gravité, il faut une vitesse supérieure à la vitesse d'une orbite circulaire. Le facteur \( \sqrt{2} \approx 1.414 \) est un bon ordre de grandeur à mémoriser pour ce surplus de vitesse nécessaire.

Schéma (Avant les calculs)

Vitesse Circulaire vs Vitesse de Libération

Calcul(s)

Étape 1 : Application de l'approximation \( v_e \approx \sqrt{2} v_c \)

Étape 2 : Comparaison

Schéma (Après les calculs)

La vitesse observée du courant (point bleu) se situe bien en dessous de la "frontière d'évasion" que représente la courbe de la vitesse de libération (ligne rouge). Les étoiles du courant sont donc piégées dans le puits de potentiel de la galaxie G-1.

Position du Courant par rapport à la Vitesse de Libération

Réflexions

La vitesse des étoiles du courant est nettement inférieure à la vitesse de libération. Cela signifie qu'elles sont gravitationnellement liées à la galaxie hôte G-1 et continueront à orbiter autour d'elle, même si leur orbite peut ne pas être parfaitement circulaire. Si leur vitesse avait été supérieure, elles se seraient échappées de la galaxie.

Points de vigilance

Le point crucial ici est de reconnaître les limites du modèle de potentiel logarithmique (divergence à l'infini) et de savoir utiliser une approximation physique raisonnable (\( v_e \approx \sqrt{2} v_c \)) pour contourner le problème. Appliquer aveuglément la formule \( v_e^2 = -2\Phi \) mènerait à une impasse mathématique.

Points à retenir

La vitesse de libération est un concept énergétique. Elle est toujours supérieure à la vitesse circulaire au même rayon (typiquement d'un facteur \( \sqrt{2} \) pour les potentiels simples). La comparaison de la vitesse d'un objet à \( v_e \) permet de déterminer s'il est gravitationnellement lié.

Le saviez-vous ?

La vitesse de libération à la surface de la Terre est d'environ 11.2 km/s. C'est la vitesse que les fusées comme Ariane ou Falcon 9 doivent atteindre pour envoyer des satellites en orbite lointaine ou vers d'autres planètes, et ainsi échapper à l'attraction terrestre.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Une autre structure est observée à 100 kpc avec une vitesse de 180 km/s. Si la vitesse de libération à ce rayon est de 200 km/s, est-elle liée ?

Question 4 : Estimation de la masse du progéniteur

Principe

La "chaleur" cinématique d'un courant stellaire, mesurée par sa dispersion de vitesse \( \sigma_v \), est un vestige de l'équilibre gravitationnel de la galaxie naine d'origine. Une galaxie progénitrice plus massive avait un puits de potentiel plus profond, retenant ses étoiles avec des vitesses plus dispersées. En mesurant cette dispersion, on peut estimer la masse de l'objet qui a été détruit.

Mini-Cours

Une estimation simple de la masse d'un système auto-gravitant (comme une galaxie naine) peut être obtenue à partir du théorème du Viriel. Ce théorème relie l'énergie cinétique moyenne (liée à la dispersion des vitesses \( \sigma_v \)) à l'énergie potentielle gravitationnelle (liée à la masse \( M \) et à un rayon caractéristique \( R \)). Une forme simplifiée de cette relation mène à l'approximation \( M \sim R\sigma_v^2/G \). En appliquant cela au progéniteur, où \(r\) est une mesure de sa taille au moment de la dislocation, on obtient la formule utilisée.

Remarque Pédagogique

Cette formule est une approximation d'ordre de grandeur. La masse réelle dépend de la structure interne du progéniteur et de la manière exacte dont il a été disloqué. Cependant, elle donne une estimation très utile avec des données observationnelles relativement simples à obtenir.

Normes

La physique sous-jacente est le théorème du Viriel, un résultat fondamental de la mécanique statistique et de la dynamique stellaire.

Formule(s)

Masse du progéniteur (estimation virielle)

Hypothèses

On suppose que la dispersion de vitesse mesurée dans le courant est représentative de la dispersion interne du progéniteur juste avant sa dislocation complète. On approxime également le rayon de dislocation par le rayon orbital actuel du courant, \(r\).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Dispersion des vitesses | \( \sigma_v \) | 5 | km/s |

| Rayon de l'orbite | \( r \) | 50000 | pc |

| Constante gravitationnelle | \(G\) | \(4.3009 \times 10^{-3}\) | \( \text{pc} \cdot (\text{km/s})^2 / M_\odot \) |

Astuces

Comme pour la question 2, la clé est la gestion des unités. La formule est structurée pour que les parsecs et les (km/s)² s'annulent, laissant une masse en unités de masses solaires.

Schéma (Avant les calculs)

Dispersion de Vitesse dans la Galaxie Naine

Calcul(s)

Calcul de la masse

Schéma (Après les calculs)

La masse estimée est comparée à l'échelle de masse des objets galactiques connus.

Échelle de Masse des Objets Galactiques

Réflexions

Une masse de \( 2.9 \times 10^8 \) masses solaires est typique pour une galaxie naine, comme le Grand Nuage de Magellan, un des satellites de la Voie Lactée. C'est beaucoup plus massif qu'un amas globulaire (\(\sim 10^5 M_\odot\)) mais bien plus petit que la galaxie hôte G-1. Ce résultat est donc physiquement cohérent.

Points de vigilance

Assurez-vous d'utiliser la dispersion de vitesse \( \sigma_v \) et non la vitesse orbitale \(v_c\) dans cette formule. \( \sigma_v \) est une mesure du mouvement interne désordonné, tandis que \(v_c\) est une mesure du mouvement orbital global.

Points à retenir

La dispersion de vitesse est une sonde puissante de la masse des systèmes stellaires. Cette même technique est utilisée pour mesurer la masse des amas de galaxies en observant la dispersion de vitesse des galaxies membres.

Le saviez-vous ?

La galaxie naine du Sagittaire, qui a créé le plus grand courant stellaire autour de la Voie Lactée, a une masse estimée à environ \( 10^8 \) masses solaires, très similaire à ce que nous avons trouvé pour le progéniteur du courant de Silvanus.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si la dispersion de vitesse mesurée était de 10 km/s (le double), quelle serait la masse estimée du progéniteur (en \(10^8 M_\odot\)) ?

Question 5 : Temps orbital et âge du courant

Principe

Le temps que met une étoile pour faire une orbite complète autour de la galaxie est le temps orbital, ou période. On le calcule simplement en divisant la circonférence de l'orbite par la vitesse orbitale. Ce temps nous donne une échelle de temps minimale pour l'âge du courant : il a fallu au moins un ou deux temps orbitaux pour que la galaxie naine soit étirée et forme le long courant que nous observons.

Mini-Cours

La dynamique des courants stellaires est complexe. Après la dislocation initiale, les étoiles à l'avant du courant (plus proches de la galaxie hôte) orbitent légèrement plus vite, tandis que celles à l'arrière orbitent plus lentement. C'est ce différentiel de vitesse qui étire le courant au fil du temps. Un courant qui fait plusieurs fois le tour de la galaxie est donc très ancien, datant d'une fusion qui a eu lieu il y a plusieurs milliards d'années.

Remarque Pédagogique

Ce calcul est une estimation simple. Les orbites ne sont pas parfaitement circulaires et le potentiel galactique est plus complexe. Cependant, ce calcul d'ordre de grandeur est extrêmement utile pour situer l'événement de fusion dans l'histoire cosmique de la galaxie.

Normes

Aucune norme n'est applicable. Il s'agit d'une application directe de la cinématique circulaire (\( T = \text{distance} / \text{vitesse} \)).

Formule(s)

Période d'une orbite circulaire

Hypothèses

On maintient l'hypothèse d'une orbite circulaire à un rayon moyen \(r\) et une vitesse constante \(v\).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Vitesse orbitale | \(v\) | 150 | km/s |

| Rayon de l'orbite | \(r\) | 50 | kpc |

| Facteur de conversion | - | \(1 \, \text{Gyr} \approx 978 \, \text{kpc/(km/s)}\) | - |

Astuces

La gestion des unités est la clé. Le rapport \( \text{kpc} / (\text{km/s}) \) donne un temps en une unité hybride. L'utilisation du facteur de conversion \( 1 \, \text{Gyr} \approx 978 \, \frac{\text{kpc}}{\text{km/s}} \) simplifie grandement le calcul et évite de passer par les mètres et les secondes.

Schéma (Avant les calculs)

Orbite du Courant Stellaire

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul direct avec le facteur de conversion

Étape 2 : Conversion en milliards d'années (Gyr)

Schéma (Après les calculs)

Évolution Temporelle d'un Courant Stellaire

Réflexions

Un temps orbital d'environ 2.1 milliards d'années est typique pour le halo externe des grandes galaxies. Cela signifie que l'événement de fusion qui a créé le courant de Silvanus a eu lieu il y a au moins 2 à 4 milliards d'années (1 à 2 orbites), et probablement plus. Cela nous permet de dater un événement majeur de l'histoire de la formation de la galaxie G-1.

Points de vigilance

La principale difficulté est de manipuler correctement les unités astrophysiques (kpc, km/s, Gyr). L'utilisation de facteurs de conversion approximatifs mais rapides est une compétence essentielle en astrophysique pour obtenir des ordres de grandeur corrects.

Points à retenir

Le temps orbital est une horloge cosmique fondamentale. Pour les courants stellaires, il donne une limite inférieure à leur âge. Un courant long et diffus qui s'enroule plusieurs fois autour de la galaxie est le signe d'une fusion très ancienne.

Le saviez-vous ?

Le courant stellaire le plus célèbre de notre propre Voie Lactée est le courant du Sagittaire. C'est le vestige d'une galaxie naine, la galaxie du Sagittaire, qui est en train de se faire déchiqueter par notre galaxie. Ce courant enveloppe toute la Voie Lactée !

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si la vitesse des étoiles dans le courant était de 300 km/s (deux fois plus rapide) au même rayon de 50 kpc, le temps orbital serait-il plus long ou plus court ?

Outil Interactif : Courbe de Rotation Galactique

Ce simulateur vous permet d'explorer comment les paramètres du potentiel gravitationnel (\(v_0\) et \(a\)) influencent la courbe de rotation d'une galaxie, c'est-à-dire la vitesse des étoiles en fonction de leur distance au centre.

Paramètres du Potentiel

Vitesse Circulaire

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la principale utilité de l'étude des courants stellaires ?

2. Si la masse d'une galaxie à l'intérieur d'un rayon \(r\) double, comment évolue la vitesse circulaire \(v_c\) à ce rayon ?

3. Une dispersion de vitesse \( \sigma_v \) élevée dans un courant stellaire suggère que la galaxie naine d'origine était...

4. Le "cannibalisme galactique" est un processus par lequel...

5. Si le temps orbital d'un courant est de 2 Gyr, l'événement de fusion est probablement...

Glossaire

- Courant Stellaire

- Longue et fine structure d'étoiles qui orbitent dans le halo d'une galaxie, issues de la dislocation gravitationnelle d'amas globulaires ou de galaxies naines.

- Galaxie Naine

- Petite galaxie contenant de quelques millions à quelques milliards d'étoiles, souvent en orbite autour d'une galaxie plus massive avant d'être absorbée.

- Halo Galactique

- Vaste région sphérique et diffuse qui entoure une galaxie spirale, composée d'étoiles éparses, d'amas globulaires et principalement de matière noire.

- Potentiel Gravitationnel

- Champ scalaire décrivant l'énergie potentielle gravitationnelle par unité de masse. La force de gravité dérive de ce potentiel.

- Matière Noire

- Forme de matière hypothétique, invisible, qui n'interagit pas avec la lumière mais dont la présence est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible.

D’autres exercices d’Astrophysique Galactique:

0 commentaires