La Méthode du Transit Planétaire

Contexte : L'étude des ExoplanètesPlanètes qui orbitent autour d'une autre étoile que le Soleil..

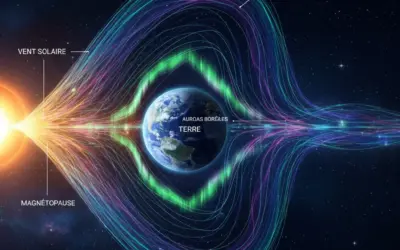

La méthode du transit planétaire est l'une des techniques les plus efficaces pour détecter des planètes en dehors de notre système solaire. Elle consiste à mesurer la infime baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle, un événement appelé transit planétairePassage d'une planète devant son étoile, du point de vue d'un observateur. Cela provoque une légère diminution de la luminosité de l'étoile.. Cet exercice vous guidera à travers l'analyse d'une courbe de lumièreGraphique qui montre la variation de la luminosité d'un objet céleste au fil du temps. pour en déduire les caractéristiques fondamentales d'une exoplanète.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer des principes physiques et mathématiques simples pour interpréter des données astronomiques réelles et découvrir les propriétés d'un monde lointain.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le principe fondamental de la méthode du transit.

- Interpréter les informations clés d'une courbe de lumière.

- Calculer le rayon d'une exoplanète à partir de la profondeur du transit.

- Déterminer la période orbitale et le demi-grand axe d'une exoplanète.

Données de l'étude

Caractéristiques de l'étoile KELT-9

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Rayon stellaire (\(R_\star\)) | 2.36 \(R_\odot\) (Rayons solaires) |

| Masse stellaire (\(M_\star\)) | 2.52 \(M_\odot\) (Masses solaires) |

| Constante gravitationnelle (G) | \(6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}\) |

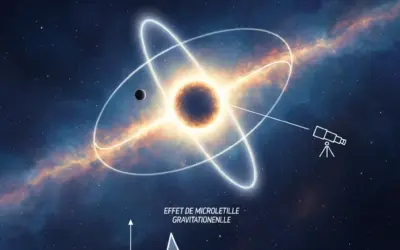

Schéma du Transit Planétaire

Données extraites de la courbe de lumière

| Paramètre | Description | Symbole | Valeur |

|---|---|---|---|

| Profondeur du transit | Baisse relative de luminosité | \(\Delta F / F_0\) | 0.015 (soit 1.5 %) |

| Période orbitale | Temps entre deux transits consécutifs | \(P\) | 1.48 jours |

Questions à traiter

- À partir de la profondeur du transit (\(\Delta F / F_0\)), calculez le rapport du rayon de la planète sur le rayon de l'étoile (\(R_p / R_\star\)).

- Calculez le rayon de la planète (\(R_p\)) en kilomètres. On donne \(1 R_\odot = 696,340\) km.

- Exprimez le rayon de la planète en rayons de Jupiter (\(R_J\)). On donne \(1 R_J = 71,492\) km.

- Convertissez la période orbitale de la planète (\(P\)) en secondes.

- En utilisant la troisième loi de Kepler simplifiée, calculez le demi-grand axe (\(a\)) de l'orbite de la planète en mètres. On donne \(1 M_\odot = 1.989 \times 10^{30}\) kg.

Les bases sur la méthode du transit

Pour résoudre cet exercice, deux concepts clés de l'astrophysique sont nécessaires.

1. Relation Profondeur du Transit et Rayons

La baisse de luminosité observée est directement liée à la surface du disque de l'étoile qui est occultée par la planète. Si l'on suppose que l'étoile et la planète sont des sphères parfaites, la relation est donnée par le rapport de leurs surfaces apparentes :

\[ \frac{\Delta F}{F_0} = \frac{\text{Surface de la planète}}{\text{Surface de l'étoile}} = \frac{\pi R_p^2}{\pi R_\star^2} = \left(\frac{R_p}{R_\star}\right)^2 \]

2. Troisième Loi de Kepler

Cette loi relie la période orbitale (\(P\)) d'un corps à son demi-grand axe (\(a\)) et à la masse du corps central (\(M_\star\)). En supposant que la masse de la planète est négligeable par rapport à celle de l'étoile (\(M_p \ll M_\star\)), la loi s'écrit :

\[ P^2 = \frac{4\pi^2}{G M_\star} a^3 \]

Correction : La Méthode du Transit Planétaire

Question 1 : Calcul du rapport des rayons (\(R_p / R_\star\))

Principe

La baisse de luminosité que nous observons est directement proportionnelle à la surface du disque de l'étoile qui est cachée par la planète. En mesurant cette baisse, on peut donc déterminer la taille de la planète par rapport à celle de son étoile. C'est une mesure purement géométrique.

Mini-Cours

La lumière totale (\(F_0\)) émise par l'étoile est proportionnelle à la surface de son disque visible, qui est \(\pi R_\star^2\). Lors du transit, la planète bloque une surface équivalente à son propre disque, \(\pi R_p^2\). La lumière bloquée (\(\Delta F\)) est donc proportionnelle à cette surface. Le rapport \(\Delta F / F_0\) est ainsi égal au rapport des surfaces \(\pi R_p^2 / \pi R_\star^2\), ce qui se simplifie en \((R_p/R_\star)^2\).

Remarque Pédagogique

La clé ici est de bien comprendre la relation entre la géométrie (les rayons) et la photométrie (la lumière mesurée). Prenez toujours le temps de manipuler l'équation pour isoler le terme que vous cherchez avant de remplacer les valeurs numériques. Ici, il faut penser à prendre la racine carrée.

Normes

En astrophysique, il n'y a pas de "normes" au sens réglementaire, mais des conventions universellement acceptées. L'utilisation des symboles \(R_p\) pour le rayon planétaire et \(R_\star\) pour le rayon stellaire est une convention standardisée par l'Union Astronomique Internationale (UAI) pour garantir que les publications scientifiques soient comprises par tous.

Formule(s)

Relation Fondamentale du Transit

Hypothèses

Pour que cette formule simple soit valide, nous posons plusieurs hypothèses :

- Le transit est "central" (la planète passe par le centre du disque stellaire).

- L'étoile et la planète sont des sphères parfaites.

- L'étoile a une luminosité uniforme sur tout son disque (on ignore l'assombrissement centre-bord).

- Il n'y a pas d'autres sources de variabilité lumineuse (comme des taches stellaires).

Donnée(s)

La seule donnée nécessaire est la profondeur du transit fournie dans l'énoncé.

- Profondeur du transit, \(\Delta F / F_0 = 0.015\)

Astuces

Pour avoir un ordre de grandeur rapide, pensez que le rapport des rayons est "à peu près" la racine carrée de la baisse de luminosité. Pour 1% (0.01), la racine est 0.1 (10%). Pour 1.5%, ce sera donc un peu plus que 10%.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre ce que représente la formule : le rapport de la surface du disque planétaire (en bleu) à la surface du disque stellaire (en jaune).

Rapport des surfaces apparentes

Calcul(s)

Calcul du rapport des rayons

Schéma (Après les calculs)

La courbe de lumière résultante montre une baisse de 1.5% par rapport à la luminosité normale de l'étoile, qui est normalisée à 1.

Visualisation de la Profondeur du Transit

Réflexions

Le rayon de la planète est d'environ 12.25% de celui de l'étoile. C'est un rapport significatif, qui suggère une planète de grande taille (une géante gazeuse) ou une étoile relativement petite. Dans notre cas, l'étoile est assez grande, ce qui implique que la planète l'est aussi.

Points de vigilance

Attention à ne pas confondre la profondeur du transit et le rapport des rayons ! C'est l'erreur la plus commune. La profondeur est liée au carré du rapport des rayons. N'oubliez jamais de prendre la racine carrée. Assurez-vous aussi d'utiliser la valeur relative (0.015) et non le pourcentage (1.5) dans la formule.

Points à retenir

- La profondeur du transit (\(\Delta F / F_0\)) est égale au carré du rapport des rayons (\((R_p/R_\star)^2\)).

- Cette mesure simple donne une information cruciale sur la taille relative de la planète.

Le saviez-vous ?

Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a utilisé cette méthode pour observer plus de 150 000 étoiles en continu, ce qui a permis de découvrir des milliers d'exoplanètes et de montrer que les planètes sont extrêmement communes dans notre galaxie.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Si une autre planète provoquait un transit de 2% (0.02) de profondeur, quel serait son rapport de rayon \(R_p/R_\star\) ?

Question 2 : Calcul du rayon de la planète (\(R_p\)) en km

Principe

Maintenant que nous connaissons la taille relative de la planète par rapport à son étoile, si nous connaissons la taille absolue de l'étoile, nous pouvons en déduire la taille absolue de la planète par une simple multiplication.

Mini-Cours

Le rayon d'une étoile est souvent exprimé en "rayons solaires" (\(R_\odot\)), une unité de longueur pratique en astronomie égale au rayon de notre Soleil. Pour obtenir une valeur en kilomètres, il faut multiplier la valeur en rayons solaires par le nombre de kilomètres dans un rayon solaire (\(1 R_\odot \approx 696,340\) km). C'est une étape de conversion d'unité essentielle.

Remarque Pédagogique

Cette question montre comment les connaissances sont construites brique par brique en science. Le résultat de la question 1 devient une donnée d'entrée pour la question 2. Assurez-vous de bien noter vos résultats intermédiaires et de les réutiliser correctement.

Normes

L'utilisation du rayon solaire (\(R_\odot\)) et de la masse solaire (\(M_\odot\)) comme unités de base pour décrire les étoiles est une convention adoptée par l'UAI. Cela permet de comparer facilement les caractéristiques des étoiles entre elles sans manipuler de très grands nombres.

Formule(s)

Formule du Rayon Planétaire

Hypothèses

Nous faisons l'hypothèse que la valeur du rayon stellaire fournie dans l'énoncé est précise et fiable. En réalité, déterminer le rayon d'une étoile est un processus complexe qui a ses propres incertitudes.

Donnée(s)

Nous avons besoin du rayon de l'étoile KELT-9 en rayons solaires, de la valeur du rayon solaire en km, et du rapport des rayons calculé précédemment.

- Rapport des rayons, \(R_p / R_\star \approx 0.1225\)

- Rayon de KELT-9, \(R_\star = 2.36 R_\odot\)

- Conversion, \(1 R_\odot = 696,340 \text{ km}\)

Astuces

Pour éviter les erreurs de calcul avec de grands nombres, n'hésitez pas à décomposer le calcul en deux étapes claires comme présenté ci-dessous : d'abord la conversion, puis le calcul final. Cela rend la vérification plus facile.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma illustre la relation que nous allons utiliser : le grand rayon de l'étoile, multiplié par le petit rapport que nous avons trouvé, nous donnera le rayon de la planète.

Relation entre les rayons absolus

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du rayon de l'étoile en km

Étape 2 : Calcul du rayon de la planète en km

Schéma (Après les calculs)

Ce diagramme compare le rayon calculé de KELT-9b à celui de Jupiter pour donner une échelle visuelle.

Comparaison des Rayons Planétaires

Réflexions

Avec plus de 200 000 km de rayon, cette planète est une véritable géante. Cette taille confirme qu'il ne peut s'agir d'une planète tellurique comme la Terre, mais bien d'une géante gazeuse.

Points de vigilance

L'erreur la plus fréquente ici est une erreur de conversion. Assurez-vous d'utiliser la bonne valeur pour le rayon solaire et de ne pas faire de faute de frappe en entrant les grands nombres dans votre calculatrice.

Points à retenir

- On peut passer de la taille relative à la taille absolue si la taille de l'étoile est connue.

- L'utilisation d'unités standards comme le rayon solaire est fondamentale en astrophysique.

Le saviez-vous ?

KELT-9b est l'une des exoplanètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température de surface côté jour atteint plus de 4300°C, ce qui est plus chaud que la surface de nombreuses étoiles ! À cette température, les molécules comme l'eau ou le dioxyde de carbone sont dissociées.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Si l'étoile était plus petite, avec un rayon de 1.5 \(R_\odot\), quel serait alors le rayon de la planète (en km) pour le même rapport de 0.1225 ?

Question 3 : Conversion du rayon de la planète en rayons de Jupiter (\(R_J\))

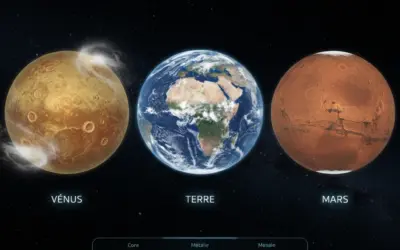

Principe

Pour mieux se représenter la taille de cette exoplanète, il est courant de la comparer à une planète connue de notre système solaire, comme Jupiter, la plus grande. C'est une simple conversion d'unités pour rendre le résultat plus intuitif.

Mini-Cours

Les "unités naturelles" sont courantes en science. Plutôt que de toujours utiliser les kilomètres, qui donnent des nombres très grands, les astronomes utilisent des unités adaptées à l'échelle des objets qu'ils étudient : le rayon de Jupiter (\(R_J\)) pour les planètes géantes, le rayon de la Terre (\(R_\oplus\)) pour les planètes telluriques, etc. Cela facilite la comparaison et l'interprétation.

Remarque Pédagogique

Pensez à cette étape comme à une traduction. Vous traduisez une mesure de "kilomètres" en "rayons de Jupiter" pour que le chiffre ait plus de sens. C'est comme convertir des mètres en "nombre de terrains de football".

Normes

La valeur du rayon équatorial de Jupiter, \(R_J = 71,492 \text{ km}\), est une valeur standard définie par l'Union Astronomique Internationale. Utiliser cette convention assure que les comparaisons entre différentes exoplanètes soient cohérentes.

Formule(s)

Formule de Conversion

Hypothèses

Nous supposons que la valeur du rayon de Jupiter est une constante bien définie, ce qui est le cas pour les besoins de ce calcul.

Donnée(s)

On utilise le rayon de la planète calculé à la question 2 et la valeur standard du rayon de Jupiter.

- Rayon de la planète, \(R_p \approx 201,312\) km

- Rayon de Jupiter, \(R_J = 71,492\) km

Astuces

Ordre de grandeur : le rayon de Jupiter est d'environ 70,000 km. Le rayon de notre planète est d'environ 200,000 km. Le rapport devrait donc être de l'ordre de 200/70, soit un peu moins de 3. Cela permet de vérifier rapidement son calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma compare les deux planètes à l'échelle, avec leurs tailles respectives en kilomètres, avant de calculer le rapport.

Comparaison des Tailles Absolues (km)

Calcul(s)

Calcul du rayon planétaire en rayons de Jupiter

Schéma (Après les calculs)

Ce diagramme en barres montre le résultat du calcul : le rayon de KELT-9b est 2.82 fois plus grand que celui de Jupiter.

Comparaison Relative à Jupiter

Réflexions

Cette planète est près de trois fois plus grande (en rayon) que Jupiter ! C'est ce qu'on appelle un "Jupiter chaud" (Hot Jupiter), une géante gazeuse très proche de son étoile. Sa grande taille est en partie due à l'intense radiation de l'étoile qui "gonfle" son atmosphère.

Points de vigilance

Assurez-vous que les deux rayons sont dans la même unité (ici, les kilomètres) avant de faire la division. Diviser des kilomètres par des mètres ne donnerait pas un rapport sans dimension.

Points à retenir

- Comparer les exoplanètes à des objets connus (Jupiter, Terre) est une pratique standard pour faciliter l'interprétation.

- Cette comparaison permet de classer les exoplanètes en catégories (Super-Terre, Mini-Neptune, Jupiter chaud...).

Le saviez-vous ?

La première exoplanète découverte autour d'une étoile de type solaire, 51 Pegasi b, est aussi un "Jupiter chaud". Sa découverte en 1995 a été une surprise totale car les théories de formation planétaire ne prévoyaient pas de géantes gazeuses si près de leur étoile.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Une "Super-Terre" a un rayon de 12,742 km. Exprimez ce rayon en rayons de Jupiter.

Question 4 : Conversion de la période orbitale (\(P\)) en secondes

Principe

Les calculs en physique, et notamment l'application de lois fondamentales comme celle de Kepler, nécessitent l'utilisation d'unités cohérentes appartenant au Système International (SI). Le temps, en SI, s'exprime en secondes. La période, donnée en jours, doit donc être convertie.

Mini-Cours

La conversion d'unités est une compétence mathématique fondamentale en sciences. Elle repose sur le principe de multiplication par un rapport égal à 1. Par exemple, comme 1 heure = 3600 secondes, le rapport (3600 s / 1 h) est égal à 1. Multiplier une valeur en heures par ce rapport ne change pas sa valeur physique, mais change son unité.

Remarque Pédagogique

Ne sous-estimez jamais l'importance des conversions d'unités. Une grande partie des erreurs dans les exercices de physique proviennent d'un oubli ou d'une erreur de conversion. Prenez l'habitude de toujours vérifier que toutes vos données sont en unités SI avant de commencer un calcul complexe.

Normes

Le Système International d'unités (SI) est le système d'unités le plus largement employé au monde. Il est supervisé par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Son utilisation est la norme dans la recherche scientifique pour assurer la reproductibilité et la comparabilité des résultats.

Formule(s)

Formule de Conversion Temporelle

Hypothèses

Nous utilisons les définitions standards du jour (24 heures) et de l'heure (3600 secondes). Nous ignorons les subtilités comme les secondes intercalaires.

Donnée(s)

La période est donnée dans l'énoncé, et nous connaissons les facteurs de conversion.

- Période orbitale, \(P = 1.48\) jours

- 1 jour = 24 heures

- 1 heure = 3600 secondes

Astuces

Pour une conversion rapide, retenez qu'il y a 86 400 secondes dans une journée (24 x 3600). Vous pouvez donc directement multiplier le nombre de jours par 86 400 pour obtenir le nombre de secondes.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre le processus de conversion de l'unité "jour" à l'unité "seconde".

Conversion d'Unités de Temps

Calcul(s)

Calcul de la période en secondes

Schéma (Après les calculs)

Le schéma montre le résultat de la conversion sur une balance, illustrant l'équivalence.

Équivalence Temporelle

Réflexions

Le résultat est un grand nombre, ce qui est attendu. Les secondes sont une unité très petite par rapport aux échelles de temps astronomiques. C'est précisément pour cela que les astronomes utilisent souvent les jours ou les années dans leurs discussions, mais reviennent aux secondes pour les calculs.

Points de vigilance

Attention à ne pas vous tromper dans les facteurs de conversion (par exemple, utiliser 60 au lieu de 3600 pour les secondes dans une heure). Posez clairement la chaîne de multiplication pour éviter les erreurs.

Points à retenir

- La conversion de toutes les données en unités du Système International (mètres, kilogrammes, secondes) est une étape cruciale avant tout calcul physique.

- Il y a 86 400 secondes dans un jour.

Le saviez-vous ?

La définition exacte de la seconde dans le SI n'est pas basée sur la rotation de la Terre (qui est irrégulière), mais sur une propriété atomique : elle est définie comme la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

La période orbitale de la Terre est de 365.25 jours. Convertissez-la en secondes.

Question 5 : Calcul du demi-grand axe (\(a\))

Principe

La troisième loi de Kepler est un outil puissant qui régit le mouvement des corps en orbite. Elle nous dit qu'il y a une relation immuable entre la durée d'une orbite (la période) et la taille de cette orbite (le demi-grand axe). Une planète qui orbite rapidement doit être très proche de son étoile.

Mini-Cours

Initialement formulée par Johannes Kepler de manière empirique, cette loi a été généralisée par Isaac Newton grâce à sa loi de la gravitation universelle. La version de Newton inclut la masse des corps en interaction et la constante gravitationnelle G, ce qui la rend applicable à n'importe quel système à deux corps, comme une exoplanète et son étoile.

Remarque Pédagogique

Cette question est la synthèse des précédentes. Elle utilise des données de l'énoncé (masse de l'étoile) et des résultats que vous avez calculés (période en secondes). Soyez méthodique : listez toutes les variables dont vous avez besoin, vérifiez leurs unités, puis appliquez la formule. La plus grande difficulté est souvent la manipulation des puissances de 10.

Normes

La troisième loi de Kepler est une loi fondamentale de la physique, pas une norme. La valeur de la constante gravitationnelle G est, elle, une constante fondamentale mesurée expérimentalement et dont la valeur standard est maintenue par le CODATA (Committee on Data for Science and Technology).

Formule(s)

Formule du demi-grand axe

Hypothèses

Pour utiliser cette version simplifiée, nous faisons deux hypothèses majeures :

- L'orbite de la planète est circulaire (le demi-grand axe est alors simplement le rayon de l'orbite).

- La masse de la planète est très inférieure à celle de l'étoile (\(M_p \ll M_\star\)), ce qui est presque toujours le cas.

Donnée(s)

On rassemble toutes les données nécessaires en unités du Système International. La masse de l'étoile doit d'abord être convertie en kg.

- \(G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}\)

- \(M_\star = 2.52 \times M_\odot = 2.52 \times 1.989 \times 10^{30} \text{ kg} \approx 5.01 \times 10^{30} \text{ kg}\)

- \(P \approx 127,872 \text{ s}\)

Astuces

Lorsque vous manipulez des puissances de 10, traitez-les séparément des autres nombres pour simplifier le calcul et réduire les risques d'erreur. Calculez d'abord la partie numérique, puis combinez les exposants.

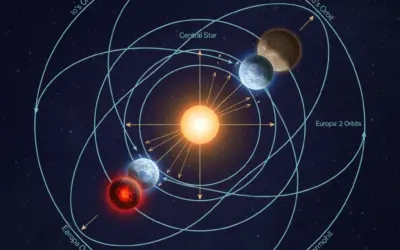

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma montre l'orbite de la planète autour de l'étoile, avec le demi-grand axe 'a' représentant la distance que nous cherchons à calculer.

Orbite planétaire et Demi-Grand Axe

Calcul(s)

Calcul du demi-grand axe

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma met en perspective la distance orbitale de KELT-9b en la comparant à celle de Mercure dans notre propre système solaire.

Comparaison des Distances Orbitales

Réflexions

Le demi-grand axe est de 5.17 milliards de mètres, soit environ 0.034 Unités Astronomiques (1 UA = distance Terre-Soleil \(\approx 150 \times 10^9\) m). C'est extrêmement proche de l'étoile (Mercure est à 0.39 UA du Soleil), ce qui confirme notre conclusion qu'il s'agit d'un "Jupiter chaud" en orbite très resserrée.

Points de vigilance

La principale difficulté ici est la manipulation correcte des grands nombres et des puissances de 10. Assurez-vous d'utiliser correctement les parenthèses sur votre calculatrice pour que l'ordre des opérations (PEMDAS/BODMAS) soit respecté. N'oubliez pas la racine cubique à la fin !

Points à retenir

- La 3ème loi de Kepler est un outil fondamental pour calculer la distance d'une planète à son étoile à partir de sa période orbitale.

- La masse de l'étoile a un impact majeur : pour une même période, une planète sera plus éloignée d'une étoile massive que d'une étoile légère.

Le saviez-vous ?

La méthode du transit, combinée à une autre méthode (la vitesse radiale, qui permet de mesurer la masse de la planète), permet de calculer la densité de l'exoplanète. C'est en calculant la densité qu'on peut savoir si une planète est rocheuse comme la Terre ou gazeuse comme Jupiter.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la période de la planète était de 3 jours (259,200 s), quel serait son demi-grand axe (en \(10^9\) m) ?

Outil Interactif : Simulateur de Courbe de Lumière

Utilisez les curseurs pour modifier le rayon de la planète et le rayon de l'étoile. Observez comment la profondeur du transit (la baisse de luminosité) change en conséquence. Le graphique ci-dessous montre la courbe de lumière simulée.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que mesure-t-on directement avec la méthode du transit ?

2. Si le rayon d'une planète double (et que l'étoile ne change pas), comment la profondeur du transit est-elle affectée ?

3. Que nous indique le temps qui s'écoule entre deux transits identiques et consécutifs ?

4. La troisième loi de Kepler établit un lien direct entre la période orbitale et...

5. Pourquoi la méthode du transit détecte-t-elle plus facilement des planètes géantes proches de leur étoile ?

- Courbe de lumière

- Un graphique qui montre la variation de la luminosité d'un objet céleste (comme une étoile) au fil du temps. C'est l'outil principal de la méthode du transit.

- Exoplanète

- Une planète qui orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil.

- Transit Planétaire

- L'événement durant lequel une planète passe directement entre son étoile et un observateur, occultant une petite partie de la lumière de l'étoile.

- Demi-grand axe (\(a\))

- La moitié du plus grand diamètre d'une orbite elliptique. Il représente la distance moyenne d'une planète à son étoile.

D’autres exercices de Planétologie:

0 commentaires