Évolution Post-Séquence Principale d'une Étoile Solaire

Contexte : La Crise de la Quarantaine d'une Étoile

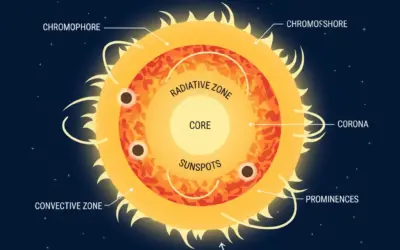

Une étoile comme notre Soleil passe environ 90% de sa vie sur la séquence principaleLa phase la plus longue de la vie d'une étoile, durant laquelle elle fusionne l'hydrogène en hélium dans son cœur., un état d'équilibre stable où la fusion de l'hydrogène en hélium dans son cœur contrebalance la force de gravité. Mais que se passe-t-il lorsque l'hydrogène vient à manquer au centre ? L'étoile entre dans une crise existentielle. La fusion s'arrête au cœur, qui se contracte et s'échauffe. Paradoxalement, cette chaleur intense provoque l'expansion démesurée des couches externes de l'étoile, la transformant en une géante rougeUne étoile en fin de vie, très grande et relativement froide en surface. Elle a épuisé l'hydrogène de son cœur et fusionne de l'hydrogène en couche.. Cet exercice explore les étapes clés de cette transformation spectaculaire.

Remarque Pédagogique : L'évolution stellaire est une histoire de batailles contre la gravité, où l'étoile trouve successivement de nouvelles sources de combustible (hydrogène, puis hélium) pour survivre. Chaque nouvelle étape de fusion modifie profondément sa structure, sa taille et sa luminosité, la faisant voyager à travers le diagramme de Hertzsprung-Russell (HR).

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre les raisons de la transformation d'une étoile en géante rouge.

- Utiliser la loi de Stefan-Boltzmann pour calculer le rayon d'une géante rouge.

- Estimer la durée de la phase de fusion de l'hélium.

- Expliquer le phénomène de perte de masse stellaire et calculer la masse finale du résidu stellaire.

- Prédire le destin final d'une étoile de type solaire en se basant sur sa masse.

Données de l'étude

Trajectoire d'une étoile de 1 M☉

- Constante de Stefan-Boltzmann : \(\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \, \text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}\)

- Masse solaire : \(M_☉ = 1.989 \times 10^{30} \, \text{kg}\)

- Année : \(1 \, \text{an} \approx 3.154 \times 10^7 \, \text{s}\)

- Vitesse de la lumière : \(c = 3.00 \times 10^8 \, \text{m/s}\)

Questions à traiter

- En devenant une géante rouge, la luminosité de l'étoile atteint \(L_{\text{géante}} = 2000 \, L_☉\) et sa température de surface chute à \(T_{\text{eff}} = 3100 \, \text{K}\). Calculez son nouveau rayon en unités de rayons solaires (\(R_☉\)).

- Après le flash de l'héliumL'ignition explosive et rapide de la fusion de l'hélium dans le cœur dégénéré d'une étoile de faible masse, comme une géante rouge., l'étoile fusionne l'hélium dans son cœur pendant environ 100 millions d'années. En supposant que 10% de sa masse initiale est convertie en hélium dans le cœur et que l'efficacité de la fusion de l'hélium est de 0.07% (\(\eta = 0.0007\)), estimez la luminosité moyenne de l'étoile pendant cette phase de "branche horizontale".

- À la fin de sa vie, après avoir expulsé ses couches externes, l'étoile laisse derrière elle une naine blanche avec une masse finale de \(M_{\text{finale}} = 0.6 \, M_☉\). Quel pourcentage de sa masse initiale l'étoile a-t-elle perdu ?

Correction : Évolution Post-Séquence Principale d'une Étoile Solaire

Question 1 : Rayon de la Géante Rouge

Principe :

La luminosité d'une étoile est liée à son rayon et à sa température de surface par la loi de Stefan-Boltzmann. Même si sa température de surface diminue, une augmentation drastique de sa luminosité implique une augmentation encore plus spectaculaire de sa surface, et donc de son rayon.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : C'est un point contre-intuitif. L'étoile devient "rouge" car sa surface est plus froide, mais elle est des milliers de fois plus lumineuse car elle est devenue gigantesque. La couleur est liée à la température de surface, la luminosité est liée à la puissance totale émise.

Formule(s) utilisée(s) :

Donnée(s) :

- \(L_{\text{géante}} = 2000 \, L_☉ = 2000 \times (3.828 \times 10^{26} \, \text{W})\)

- \(T_{\text{eff}} = 3100 \, \text{K}\)

- \(\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \, \text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}\)

- \(R_☉ = 6.96 \times 10^8 \, \text{m}\)

Calcul(s) :

Points de vigilance :

Puissance Quatrième : L'erreur la plus commune est d'oublier d'élever la température à la puissance 4. Assurez-vous également que toutes les unités sont dans le Système International (Watts, mètres, Kelvin) avant de commencer le calcul.

Le saviez-vous ?

Question 2 : Luminosité pendant la fusion de l'hélium

Principe :

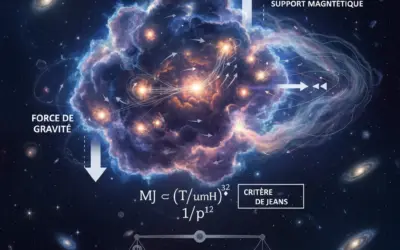

L'énergie totale qu'une étoile peut produire à partir d'un combustible est donnée par la fameuse équation d'Einstein \(E=mc^2\), ajustée par un facteur d'efficacité \(\eta\). La luminosité est la quantité d'énergie libérée par seconde (\(L = E/\tau\)). En connaissant l'énergie totale disponible et la durée de la combustion, on peut estimer la luminosité moyenne.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : Cette approche simple montre une relation fondamentale en astrophysique : plus une phase de fusion est lumineuse, plus elle est courte. La fusion de l'hélium, bien que se déroulant à plus haute température, est moins "rentable" énergétiquement et dure beaucoup moins longtemps que la fusion de l'hydrogène.

Formule(s) utilisée(s) :

Donnée(s) :

- \(\tau = 100 \times 10^6 \, \text{ans} \approx 3.154 \times 10^{15} \, \text{s}\)

- \(M_{\text{combustible}} = 0.10 \times M_☉ = 0.10 \times (1.989 \times 10^{30} \, \text{kg}) = 1.989 \times 10^{29} \, \text{kg}\)

- \(\eta = 0.0007\)

- \(c = 3.00 \times 10^8 \, \text{m/s}\)

- \(L_☉ = 3.828 \times 10^{26} \, \text{W}\)

Calcul(s) :

Points de vigilance :

Masse du Combustible : Il faut bien utiliser la masse du cœur d'hélium (\(0.10 M_☉\)) et non la masse totale de l'étoile. De plus, la durée \(\tau\) doit être impérativement convertie en secondes pour être cohérente avec les autres unités SI.

Le saviez-vous ?

Question 3 : Perte de masse et destin final

Principe :

Durant sa phase finale de géante (branche asymptotique des géantesDernière phase de l'évolution des étoiles de faible masse. L'étoile est très lumineuse et instable, avec une fusion en double couche (H et He) et une perte de masse intense.), l'étoile devient très instable et ses couches externes sont soufflées par de puissants vents stellaires. Ce gaz forme une nébuleuse planétaire. Le calcul de la masse perdue est une simple soustraction.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : La masse finale d'une étoile est l'un des paramètres les plus importants pour déterminer son destin. La grande majorité de la masse d'une étoile comme le Soleil est recyclée dans l'espace, tandis que seul le cœur compact subsiste.

Formule(s) utilisée(s) :

Donnée(s) :

- \(M_{\text{initiale}} = 1.0 \, M_☉\)

- \(M_{\text{finale}} = 0.6 \, M_☉\)

Calcul(s) :

Points de vigilance :

Rapport correct : Pour calculer un pourcentage, il est essentiel de diviser la quantité perdue par la quantité *initiale*, et non la quantité finale. C'est une erreur conceptuelle fréquente.

Le saviez-vous ?

Simulation Interactive : Le Destin d'une Étoile

Choisissez la masse initiale d'une étoile et découvrez quel sera son destin final après avoir épuisé son combustible.

Paramètres de l'étoile

Comparaison aux Limites Critiques

Pour Aller Plus Loin : Le Diagramme de Hertzsprung-Russell

La carte d'identité des étoiles : Toutes ces étapes d'évolution peuvent être visualisées sur un graphique appelé le diagramme de Hertzsprung-Russell (HR), qui trace la luminosité des étoiles en fonction de leur température de surface. Les étoiles ne se répartissent pas au hasard sur ce diagramme, mais suivent des chemins d'évolution bien définis : la séquence principale, la branche des géantes rouges, la branche horizontale, et enfin la branche asymptotique, avant de finir leur vie en tant que naines blanches, qui refroidissent lentement dans un coin du diagramme.

Le Saviez-Vous ?

La phase de "branche horizontale" est nommée ainsi car les étoiles de même masse mais de compositions chimiques légèrement différentes se placent à des températures différentes mais à des luminosités similaires, formant une ligne quasi-horizontale sur le diagramme HR. C'est un outil puissant pour étudier les populations d'étoiles dans les amas globulaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Toutes les étoiles deviennent-elles des géantes rouges ?

Non. Les étoiles les moins massives, les naines rouges (moins de 0.4 M☉), sont entièrement convectives. Elles utiliseront tout leur hydrogène et se transformeront directement en naine blanche d'hélium sans passer par le stade de géante rouge. À l'opposé, les étoiles très massives (> 8 M☉) deviennent des supergéantes rouges ou bleues, et leur fin est bien plus violente (supernova).

Qu'est-ce qu'une nébuleuse planétaire ?

C'est une coquille de gaz en expansion, illuminée par le rayonnement ultraviolet du noyau stellaire chaud (la future naine blanche) qui se trouve au centre. Elles sont souvent très belles et complexes. Malgré leur nom, elles n'ont aucun rapport avec les planètes ; ce nom historique est dû à leur apparence ronde et floue dans les premiers télescopes.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la principale source d'énergie d'une étoile sur la branche des géantes rouges ?

- La fusion de l'hydrogène dans une coquille autour du cœur.

2. Comparée à sa vie sur la séquence principale, la phase de fusion de l'hélium d'une étoile solaire est...

Glossaire

- Séquence Principale

- Phase stable et la plus longue de la vie d'une étoile, où l'énergie est produite par la fusion de l'hydrogène en hélium dans le cœur.

- Géante Rouge

- Stade d'évolution d'une étoile de faible à moyenne masse après la séquence principale. L'étoile est très grande, lumineuse, mais avec une surface relativement froide.

- Flash de l'Hélium

- Ignition soudaine et violente de la fusion de l'hélium dans le cœur d'une géante rouge de faible masse, dont la matière est dans un état dit "dégénéré".

- Branche Asymptotique des Géantes (AGB)

- Phase tardive et très lumineuse de l'évolution stellaire, caractérisée par une fusion en double couche (hydrogène et hélium) et une perte de masse intense qui forme une nébuleuse planétaire.

D’autres exercices d’astrophysique stellaire:

0 commentaires